地理

第一节 境域

一、 地理位置

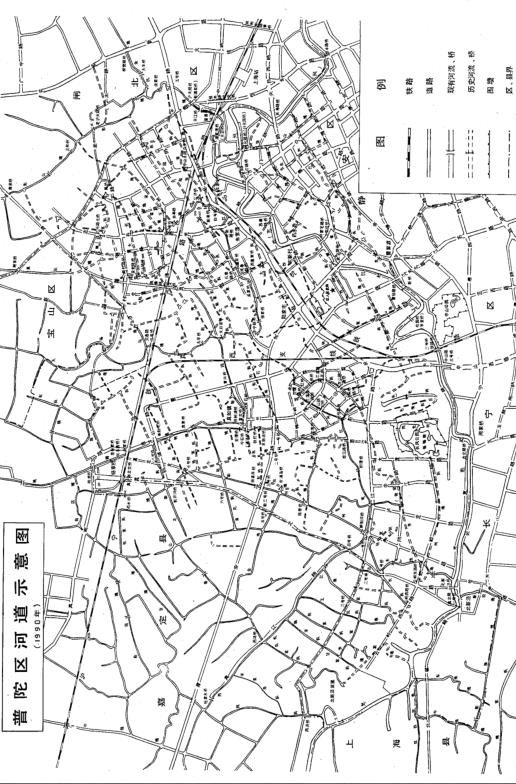

普陀区位于上海市区西部。1990年,境西、北与嘉定县、宝山区相接,东、南与闸北、静安、长宁3区及上海县毗连。区机关大院东距市中心人民广场5.1公里。境内最北端,距长江南岸吴淞口15.5公里;西北端杨家桥地区,距嘉定县城约17.5公里。最西端北新泾苗圃,距江苏省境约20公里。境南北新泾桥,距上海县莘庄约12公里,距虹桥国际机场约4公里。

吴淞江下游河段,在境内长14公里,横贯区境南界及东南部。经闸北、虹口、静安、黄浦等区注入黄浦江。区境东南角安远路东端河界处,陆距黄浦江4公里,航距4.7公里。

1987年底,竣工启用的上海铁路新客站,距区境东界长寿路桥约1公里。境北上海西站,是沪宁铁路、沪杭铁路外环线西行第一站。

二、 境域变迁

区境域自民国34年(1945年)12月建立区建置时至1949年,辖地在吴淞江南岸,东、西、北均以吴淞江为界,南界安远路、长寿路,面积为2.65平方公里。

解放后,50年代初~80年代中,先后5次划入吴淞江以北邻近区县大片土地。1950年7月,由新泾等3区划入土地4.11平方公里,包括:新泾区吴淞江以北、中山北路以南2.54平方公里,真如区朱家湾、平民村0.83平方公里,闸北区潭子湾、潘家湾0.74平方公里。1956年2月,由真如等2区划入土地4.76平方公里,包括:真如区兰凤新村0.11平方公里,曹杨新村、华东师范大学2.82平方公里,大场区宜川新村、甘泉新村1.83平方公里。1958年8月,由西郊区划入土地7.10平方公里,包括:西郊变电所、石泉新村2.18平方公里,真如一、二村0.05平方公里,曹杨三村0.01平方公里,北新泾工业区4.86平方公里。1982年8月,由宝山县划入土地1.13平方公里,包括:彭浦公社管辖下的延长路居民委员会和龙潭大队所属的中赵、北赵、王家巷、侯家角等生产队。1984年11月,由嘉定等县划入土地10.13平方公里,包括:嘉定县真如镇和长征、桃浦2个乡的47个生产队,宝山县彭浦乡念捌图东、西2个生产队和陈龙生产队。5次共划入土地27.23平方公里。

至1990年,境东以沪太路、彭越浦、吴淞江与闸北区交界,西至真北路、金沙江路、西浜与嘉定县接壤,南沿吴淞江、万航渡后路、长寿路、安远路与上海县、长宁区、静安区毗连,北达真南路、薛家浜、浦家阁乡村道路及灵石路与嘉定县、宝山区相邻,面积为29.88平方公里。境东西长约9公里,南北宽约1.5~6公里。

1992年7月划入长征、桃浦2个乡后,至1993年区境东仍与闸北区交界,西与嘉定区江桥镇接壤,南沿吴淞江、万航渡后路、长寿路、安远路与闵行区、长宁区、静安区毗连,北与宝山区大场镇为邻,西北与嘉定区南翔镇相接,面积为55.11平方公里。

第二节 地貌·地质

一、地貌

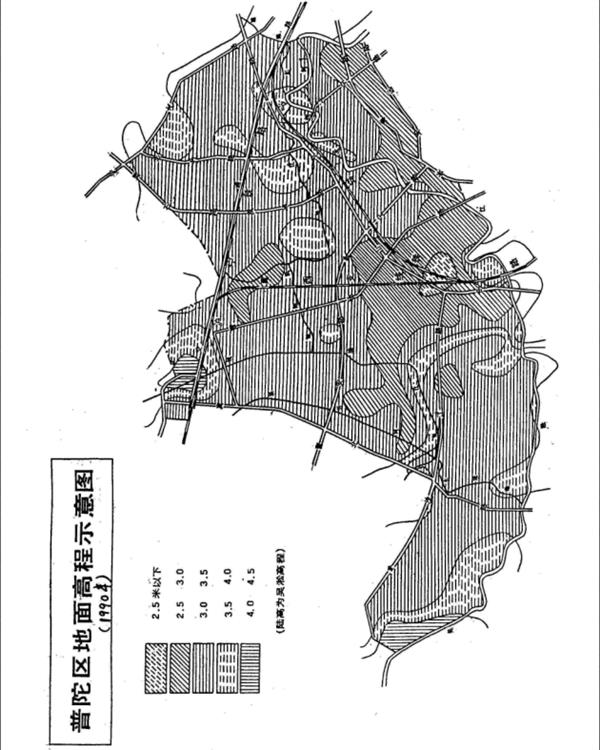

根据上海市地貌类型主要大类的划分,境域地貌属堆积地貌类型,为滨海平原的老滨海平原区。按地貌分类的形态及成因原则,区境微地貌可分为2个类型:一为老滨海平原,主要由长江携带入海的泥沙,经海潮相互作用积淤而成,约占区总面积的二分之一,海拔3.0~4.5米;二为吴淞江冲积平原,古代吴淞江河道宽阔,由于长期江海泥沙的交织沉积,河床逐渐浅窄,形成冲积平原,今区境吴淞江两岸1~1.5公里呈条带状的地域,均属这一冲积平原,约占区境总面积的一半,海拔3~4米。

境内地势平坦,大部分地面海拔3~4米,最高地区在杨家桥一带和北新泾苗圃西部,海拔为4.0~4.5米,最低地区在曹杨新村、沙洪浜和长风新村3街道地境接壤处,海拔在2. 5米以下。地势是北部略高于南部,西部略高于东部。 由于境内长期大规模开采地下水,使吴淞江沿岸部分地区地面由海拔4米左右沉降到2. 5 ~3米,高潮时,造成河水高于地面的现象,这是区域微地貌的一大变化特点。

二、地质

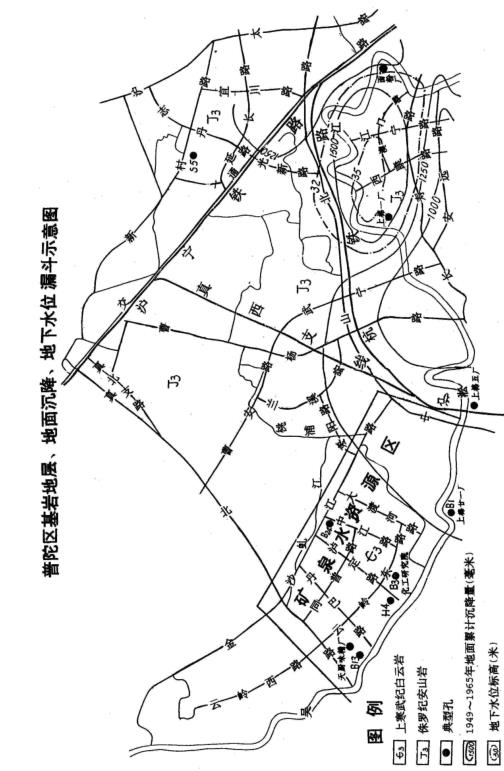

60年代以来,市地矿局对区境内地质进行勘查,清查了地层发育、地质构造、地貌变迁、工程地质、水文地质等状况,揭示了地质特征:由于近百年来大量开采地下水,成为全市地面沉降的中心之一;区境西南部地下的白云岩裂隙溶洞中,蕴藏着丰富的饮用天然矿泉水资源;还发现地热异常区。

境内地层分为基岩地层和第四系地层两个组成部分。基岩地层岩性较单一,主要有上寒武纪白云岩和侏罗纪的火山岩系。而基岩地层全部被广厚的第四系地层(粘土、砂)覆盖,埋深在地下230~290米。西南部埋深较浅,为230~260米,东部较深,为270~290米。

1. 工程地质

境内第四系地层,在地下75米以上,土层分为7个工程地质层:

表土层——黄褐色亚粘土:为河口冲积相,厚度3~5米,属中等压缩土层,地基载力为8~10吨/平方米,是建筑物天然地基,一般5~6层的民用楼房,轻型厂房,均可用此层作为地基。

潜水层——灰色粉砂夹亚砂土:埋深4~12米,厚度0~12米,沿吴淞江呈宽广的带状分布,粉砂呈饱和状态,为流砂层,在工程掘进施工中易发生流砂。

第一软土层——淤泥质粘土、亚砂土夹砂:为浅、滨海沉积物,埋深4~ 24米。境内分布较广,土层含水量高,孔隙大,高压缩性,在荷载作用下易发生压缩变形,甚至滑动隆起,有较大的流变性。不宜作建筑物地基。

第二软土层——灰绿色亚砂土、亚粘土:该层分布暗绿色硬土层缺失地区,埋深25~30米。土层夹粉砂,透水性好,排水时易压缩。土内含天然气,是储气层。

暗绿色硬土层——暗绿色粘土、亚粘土:埋深24~30米,土质干硬,抗压强度大,是高层建筑物良好的桩基持力层,单桩承载力达100~120吨/平方米。此层在真北路一带缺失。

第一承压含水层——黄色粉、细砂:埋深30~ 45米,砂层密实,相对密度为0.8~0.9,也是高层建筑物的良好桩基持力层,单桩承载力为150~200吨/平方米。

第三软土层——灰色亚粘土夹砂:埋深45~75米,厚度25~30米,全区分布广泛,为浅海相沉积物,土层含水量高,压缩性大,为软土层,是地面沉降的最主要的压缩层次。

2.水文地质

境内第四系地层中,可分为7个含水层:

潜水层:埋深4~12米,微咸水,无侵蚀CO2,对建筑物混凝土无侵蚀性,现民用井取用此层水作为生活、卫生冲洗水,不能饮用。

潜水:承压水层为潜水层和承压水层过渡的含水层。咸水,不能饮用。

第一承压含水层:埋深30~45米,涌水量小,单位出水量为1. 5~2. 0立方米/时·米。咸水,不能饮用。

第二承压含水层:埋深75~100米,厚度大于20米。涌水量大,单位出水量为20~30立方米/时·米。水温19 °C,水质为半咸水。该层水是区内工业用水的主要开采层次。

第三承压含水层:埋深120~150米,厚度30米以上。咸水。水量丰富,单位出水量为10~20立方米/时·米。水温21°C。也是区内工业用水主要开采层次。

第四承压含水层:埋深180~240米,含水层厚度小,单位出水量为10~15立方米/时·米。水质好,矿化度为0.5~ 0.6克/升,适合饮用。但在区内西南部白云岩块状凸起地区缺失。

第五承压含水层:区内仅分布东部。涌水量小,单位出水量为10立方米/时·米。水质好,适合饮用。

3.地下水开采与地面沉降

20世纪初到30年代,境内陆续兴建多家纺织厂,由于生产工艺要求,车间夏季需要冷源降温,冬季要热源保温。境内第二含水层水量丰富,水温为19°C,适合工业降温空调用水。因此,在工厂区内集中凿井开采地下水。沿吴淞江两岸深井林立,仅江宁路至武宁路0.5平方公里内深井达52口。开采强度达5000~7000立方米/日。平方公里。1965年前,区内开采量仅次于杨浦区,年开采量达2000~3000万立方米。地下水过量开采,地下水位大幅度下降,形成以东南部为中心的水位下降漏斗,最低水位为一30~40米。

由于长期开采地下水,水位大幅度下降,向上的水头压力减小,改变了原有的地层压力平衡,而使上部3个软土层大量压缩,迭加结果,就发生了严重的地面沉降。上海自民国10年(1921年)发现地面沉降以来,至1965年,区内累计地面沉降量达1.5~2.0米。地面沉降中心也出现在江宁路至武宁路一带。

地面沉降最直接的危害是地面标高损失,境内沿吴淞江一带原地面标高4米左右,现今只有2.5~3.0米,高潮或暴雨时易遭受水灾。为防治河水上岸,沿江两岸修建防洪墙。地下排水管道原是自流排水,现在造成江水自排水口倒灌,不得不关闭排水口,用水泵排水。吴淞江桥梁随地面下沉,高潮时桥下空间减小,不能通航。

1965年后为控制地面沉降,采取了压缩采用地下水和人工回灌措施。境内大部分深井冬季回灌冷水,贮存于含水层,供夏季抽用,地下水得到人为补给,水位上升,地面随之回弹。夏季集中抽用,水位下降,地面下沉,这样一年内地面随地下水灌采而一升一降,力求达到平衡,控制地面沉降。境内每年冬季回灌量为600万立方米,夏季开采量为400万立方米,灌水量大于用水量,地下水位由一40米上升到十4米,地面沉降得到基本控制,在沉降中心区地面还微升5~10毫米。

4.矿泉水

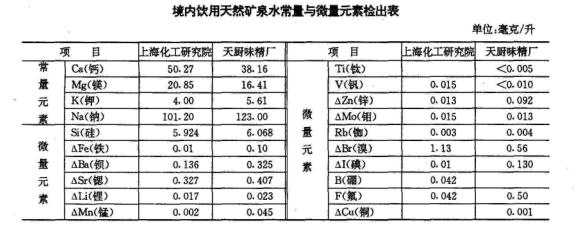

1965年上海地矿局为控制地面沉降,于泸定路南端吴淞江岸边钻探埋设基岩标,发现地下隐伏白云岩裂隙溶洞中贮存岩溶水,经抽水测试,出水量为60立方米/时,水温30℃。1985年,上海地矿局对天厨味精厂2口白云岩井进行矿泉水特殊化学成分监测,并经国家矿泉水评审技术组确认为饮用天然矿泉水,作如下鉴定:

井水中未检出有害物质或检出未超标,未遭受人为污染和放射性污染,符合国家卫生部发布的GB5749-85《生活饮用水卫生标准》,属于优质地下水。

说明:1.测试单位:地矿部岩矿测试技术研究所。

2.测试方法:等离子光谱加分离富集。

3.表内所列16种微量元素是人体正常生理活动的必需元素,其中有△符号的元素是人体营养必需,对人体有保护或灭毒作用。

井水中共检出16种人体正常生理活动的必要元素,其中有10 种是人体营养的必需微量元素。

井水中锶、溴、偏硅酸的含量已达到国家标准局发布的GB8537-87《饮用天然矿泉水标准》的规定限量。可以确认区境内的白云岩井水为含锶、溴、偏硅酸的重碳酸、氯化物、钠型、中温、淡饮用天然矿泉水。

境内矿泉水资源,分布于西南部地下隐伏白云岩裂隙溶洞里。 目前有矿泉井3口:天厨味精厂2口,上海化工研究院1口,业已大量提取,精制成商品,供应市场。

5.地热

为勘查上海地区地热资源,自70年代始上海地矿局在全市各区县建立地热观测井,定期测量深井水不同深度的温度。经十几年来的测试,上海绝大部分地区温度梯度为0.031~0.032℃/米,即每深100米地温增加3.1~3.2℃是属于正常温度梯度变化规律。但在区境内西南部白云岩状凸起地区,以及揭穿火山岩系下部白云岩、灰岩,其温度梯度较高,达0.040~0.045℃/米,即每深100米增加4.0~4. 5℃,属于地热异常地区。从上海化工研究院白云岩井抽水,水温达30~35℃。

第三节 水域河道

一、 历史沿革

普陀区为长江三角洲感潮河网区,水域属吴淞江流域的水系。古代吴淞江称松江,源于太湖,是独流入海自成水系的宽阔大江,在明代治理中,改道黄浦江入海,始从属黄浦江水系。

吴淞江两岸支河众多,区境是该江下游支河最密集的地区。从河道分布来看,可划分为3个区域:一是虬江北岸,自东向西有彭越浦、新港、赵浦(亦称夏长浦)、桃浦、双浦等较大支河,水流均自北向南流入虬江。二是虬江与吴淞江之间连接的河道,自东向西有徐公浦北段、太浜、沙洪浜、林家港、木渎港、达长浜、蔡家浜、王民港、张家浜、西浜等,水流均自北南流,并引虬江水汇入吴淞江,其中部分河道原是今吴淞江南岸支河的北段。三是吴淞江南岸有徐公浦、东芦浦、草长浦、西芦浦等,水流多自南向北流汇入吴淞江。各支河之间,又多人工开凿的分支河浜;大部分村落傍水而聚,并开掘环村小浜,为密集的河网组成部分。众多的河道、浜塘,除对农耕有排灌作用外,且有渔业之利,较大支河均通航运,对促进境内的经济发展有重大贡献。

吴淞江下游,在明清2代不断治理中,河床逐步稳定,沿江集市、村落与渡口逐渐增多。19世纪末租界扩展后,区境内吴淞江沿岸,中外实业家纷纷占地设厂,兴建仓库、住房,开办商店,辟筑道路,该江南岸徐公浦、东芦浦、西芦浦、草长浜、老吴淞江等先后被填没。至20世纪30年代,仅留下少数几条污水浜。

20世纪初,在辟筑沪宁、沪杭铁路,穿越吴淞江北岸时,沿线所经河道,除较大者如彭越浦、虬江、大场浦、桃浦等兴筑铁路桥外,不少河浜被截断改道。

解放后,境域不断扩大,市政建设迅速发展,吴淞江南岸残存的河浜,全部填没;吴淞江北岸的支河,亦因市区由南向北扩展,陆续被湮断、填没。境域西北、西南及西部市郊结合部的一些河道,大部分均与嘉定县、宝山区农业地区的河网相接。20世纪五六十年代中,一些主要干河曾多次进行疏浚,如桃浦、梨园浜、大场浦、金鸡浜等,1970年还开凿了西虬江与秦公浦支河相连接的新开河(一名曹杨河)。70年代以后,由于市区继续向北扩展,不少河道又在逐渐淤浅,真如港已不能通航,桃浦、新开河也只能通行小船。西南部多条并行支河,亦多被填断。

境内现存水域河道,均遭不同程度的污染,水质不洁,已不能用于农田灌溉。现存河道能发挥航运功能的仅有吴淞江、彭越浦、西虬江、木渎港等数条河道。其他河道尚具有一定的宣泄功能,为区境内防汛排涝发挥作用。有部分河道被利用改造,成为美化自然环境的水域。

二、现存主要河道简介

吴淞江 习称苏州河,是黄浦江的最大支流,系上海市第二大河,全长125公里。

古代吴淞江下游,沿今虬江一线,河道宽阔,唐宋时期区境南部大部分地域,尚在古代吴淞江的河床中。到宋代河床变迁很大。江面逐渐狭窄,淤成平陆,水涝灾害不断,历代疏浚治理频繁。

明代中叶,在大规模的治理中,下游改道,新河段东段以及注入黄浦江的支河宋家浜北段,均在境内。境内的吴淞江,西起北新泾老吴淞江河口,东至安远路一线,陆距9公里,而河长达14公里,有大小河曲近30个,沿江两岸,更多密集的支河,是区自然环境的一大特征。

昔时,境内的吴淞江及其故道、支河,大部分均能通航,促进了农业和社会经济的发展。20世纪初,沿江两岸成为工业发展地区,故有“吴淞江水兴普陀”之说。

今吴淞江下游一般河宽50~70米,河底宽仅20~30米,河底高程0~一3米;水流平缓,每日受2次潮汐影响,潮流可上达黄渡附近,上游下来的清水流量每天约86万立方米,江口每天最大进潮量约为110余万立方米。可通航60~100吨级船只。下游沿江排污严重,水质严重污染。80年代中开始,市政府利用世界银行贷款已在加紧进行治理。

虬江 是吴淞江下游故道,自宋代以后,由于海潮侵蚀,泥沙淤积,河宽递减,下游水涝灾害严重。明代中叶,开凿新渠引吴淞江水经宋家浜流入黄浦江,自此西起黄渡、东至入海口的吴淞江下游故道乃称旧江,习称虬江。

20世纪初,由于辟筑沪宁、沪杭铁路及市区扩展,虬江东段被陆续湮断填没,今仅存5公里的河段,通连黄浦江,称虬江港,在杨浦区境内。该江留存的西段,除在嘉定县境外,均横贯区境中部。潭子湾以东河段因被湮断,乃并入彭越浦,成为该浦连接吴淞江的卞游河段。

东起潭子湾、西至梨园浜的虬江河段,昔时称为潭子江或潭子港,为真如地区通航吴淞江的捷径,习称真如港。真如港连接桃浦等多条河道,三四十年代,各河均能通航,为广大农村运送农业产品和物资,同时也是浜北地区重要的排灌系统。解放后,由于城建的发展,真如港日渐淤浅,小船已不能通行,但仍有排涝宣泄的作用。

东起梨园浜、西至桃浦的河段,50年代起,因辟筑道路,被湮断填没多处。其中部分河段与界浜东段相接,在80年代初,经规划整治,利用原河道建成一条环状的风景河道,称环浜,美化了曹杨新村地区的环境。

桃浦以西河段,尚有通航功能,在1981年更名为西虬江。其中东起木渎港,西至中槎浦河段,为八级航道,全长5.8公里,河面宽13~14米,河底宽4~8米,标高+1.0米,枯水水深0.88米,高水水深2.83米,船载吨位10吨。是嘉定县东南部载运农业物资,经木渎港而入吴淞江的捷径,也是区域西部有航运和排涝作用的一条河道。

彭越浦 该浦南段位于境内东部,北段在闸北区境内。南段原为虬江河段,20世纪初,因辟筑铁路,下游阻断,遂并入彭越浦。总长7. 745公里,境内河段长1. 3公里,河面宽15~25米,底宽3~6米,水深:枯水1.5~2.0米,高水2.5~3.0米上下,水流平稳,全河能通航,为八级航道,船载吨位为10~20吨。除航运外,与其支河构成排涝系统,在流入昊淞江的河口处,有节制闸1座,控制海潮倒灌。

木渎港 位于境内西南部,长风新村街道境内。是吴淞江连接虬江的支河,与1970年新开凿的新开河汇交于虬江。是西虬江、新开河贯连吴淞江航道的捷径。该河流经区境北新径工业区,有水运之便。河长2.1公里,河面宽17~25米,河底宽7~10米,枯水时水深1.30米,高水时水深3.30米,河底标高+0.5米,全部通航,为八级航道,船载吨位为15吨。

新开河 又名曹杨河、朝阳河,位于境内西部与西北部,曹安路街道和真如镇境内,北段在嘉定县境内。60年代,桃浦日益淤浅,为改善沪西航运和排灌设施,于1970年利用双浦、小浦等河道加宽取直,开凿而成。该河北接秦公浦等支河,南连西虬江,全长3.2公里,河宽15~18米,水深1.3~2.0米左右,水流平缓,仍有排涝和运输的作用。 因与西虬江相连,水质污染不洁,在连接虬江处有水闸1座。

桃浦 位于境内西部和西北部,北段在嘉定县东南部,南段纵贯真如镇和曹安路街道,北接走马塘,南达虬江,经木渎港,通连吴淞江,古代曾是吴淞江36纵浦之一,亦称桃树浦、桃溪,是真如镇的最大干河。该河与梨园浜相交处是真如镇的中心区,昔时真如镇的兴盛与发展,该河起过重要的作用。今该河受吴淞江污水倒灌等原因,河床日渐淤浅,河水严重污染,虽经多次浚治,未见好转,今已不能通航,仅通行小木船、水泥船,运送蔬菜、废品、垃圾等。全河长7. 517公里,河宽15-25米,水深1. 5米左右。

三、水域的改造和利用

解放后,党和政府对部分污染水域进行改造和利用,使数处河道、水域成为美化自然环境的水域。

长风公园银锄湖 在长风新村街道内,原系吴淞江一大河曲。在清道光七年(1827年),治理吴淞江工程中,将今长风新村街道境内2大河曲截弯取直,遗留东西2个倒U形各近2公里长的故道,称东、西老河。西老河一带,地势低洼,河滩易涝,地称宋家滩。解放后,1957年,在该处辟建长风公园,将西老河浚深拓宽,并开挖宽阔的人工湖,称银锄湖,今为该公园景观的一大特色。

华东师范大学校园河 系吴淞江遗留故道东老河。20世纪,30年代初,俄罗斯侨民曾在河段南端建有花园别墅,称丽娃栗妲村,为一游览区。后大夏大学在附近兴建校舍。1950年,在该河四周兴建华东师范大学,改造利用该河为校园风景河道,今分东西2河段。东段长约400米,河宽15~30米;西段长800米,宽35~40米,水深1.0~1.5米左右。沿河绿树成荫,两岸辟建风景点多处。

沪西工人文化宫人工湖 沪西工人文化宫内有人工湖1. 7万平方米,湖中还有2个小岛,环湖景色秀丽,为劳动人民游憩划船的娱乐场所。该湖是在1959年7月兴建文化宫时,利用原沙洪浜支河流经张家桥一带的河段,拓宽浚深改造而成。

环浜 该浜在区境内西部曹杨新村内,原是虬江、界浜及其支河相连成的环状河段。1980年,经市城建局及区人民政府进行勘察设计,拨款改造,先后3次治理。治理后的环浜全长2208米,沿浜筑有长2203米的块石驳岸,水面积约2公顷,河宽8~14米,水深1.5米左右,沿浜两岸进行了绿化,布置了亭台、湖石、花坛等风景点多处,构成曹杨新村一个具有特点的风景线。

第四节气候

普陀区气候基本上与上海各区气候要素各方面的情况相同。但也存在一些特点。

据1989年10月7日《中国环境报》记载,境内吴淞江沿岸为上海3个“热岛”之一,另2个是杨浦区东段和黄浦江边上钢三厂一带,昼夜气温均高于周围地区3~4℃。这种典型的“热岛”现象,是上海市航空遥感综合调查办公室在进行航测时发现的。“热岛”形成的原因,主要是沿吴淞江两岸工厂密集,烟囱林立,由于工业热源和能源利用率低,造成热量泄漏并上升形成中心热,继而形成气压旋涡,并吸收周围地区热量向中心聚集;其次区境沿江地区,缺少绿化,大面积水泥地面和建筑物的辐射热,增大了地空的热量,而工厂排出的大量烟尘微粒,覆盖天空,阻止了辐射热量的扩散。

“热岛”效应,对大气环境质量和居民的健康构成威胁,使地区发病率明显高于其他地区。专家认为大力推广集中供热,控制容易泄漏的热源,提高工业热源和能源的利用率;大力搞好绿化,把辐射热减少到最低程度,都是应重视采取的措施。