第七章 计划生育

第一节 工作和成效

普陀区计划生育工作起步于1957年。在30多年的曲折历程中,经过艰苦努力,在控制人口盲目增长方面,已取得显著成效。

1951年,人口出生率高达48.80‰;1954年又剧增至60.05‰。据上海市千分之一人口生育率抽样调查,1950~1954年,45岁左右的妇女很多已有5~6个孩子,有的甚至高达10个以上。区内更是如此。人口盲目增长来势极猛。当时,一些棉纺厂女工因生育密,孩子多,而身体差,负担重,影响出勤率。人们开始自发地产生节制生育的愿望,但受旧伦理观念和学习苏联多子女生育型等思想影响,付诸实施者甚少。1957年,开始节制生育的宣传教育,举办大型展览会,宣传节育意义,传播节育知识。当时的工作的重点对象是已生3胎以上的育龄妇女。通过宣传教育,指导其自觉接受避孕。1957年底,全区35家大中型棉纺厂37024名育龄女工,有6288人采取上环、结扎等避孕措施,节育率为16.98%。1958年后,虽然节育工作从未中断,全区人口出生率有所下降,但至1959年尚处于35.88‰的高水平。

1963年6月,成立区计划生育委员会以后,深入开展计划生育工作。年底,各街道、居民委员会和企事业单位都设置相应的专门机构,配置人员,形成比较完整的三级计划生育工作网络。各医院积极做好节育手术,专设避孕门诊和咨询门诊。避孕方法从50年代常用的结扎和上环,发展到用避孕膏、子宫帽和口服避孕药。同时,规定避孕、做结扎手术者,免收医药费,并给予公假休息不扣工资。这样,计划生育工作在宣传上、组织上、技术上和经费上全面落实,进入了正规化、经常化的轨道,使1965年区内人口出生率下降到11.11‰。1966年“文化大革命”开始后,计划生育工作一度受到干扰,但由于大批知青上山下乡和群众初步确立计划生育新观念,人口出生率开始下降。1970年上半年,再次掀起计划生育的宣传高潮。1972年,全区共办计划生育学习班2542期,学员16万人。1973年上半年,各街道办学习班2241期,学员12.87万人。使“晚、稀、少”的计划生育要求家喻户晓。与此同时,开始预测和制订全区人口出生规划,将生育指标落实到人。还对全区常住人口的育龄妇女建立一人一卡、一月一访的制度。1974年,开始实行免费供应避孕药具,送货上门。节育措施也由以结扎等手术为主过渡到服药和手术并重。这样,计划生育工作就做得更加细致扎实。到1978年,全区人口出生率下降至8‰以下,人口自然增长率低于2‰。

1979年起,开始提出“一对夫妇只生一个孩子”的要求,执行上海市制订的计划生育有关奖惩规定,实施颁发独生子女证的办法。1980年后,贯彻中共中央《关于控制我国人口增长致全体共产党员共青团员的公开信》精神,将控制人口增长作为基本国策认真宣传,提高了群众实行计划生育的自觉性。1983年,在全区范围建立起一支包括5000名宣传员和700名技术指导员的兼职计划生育队伍。1984年以后,将“优生优育优教”列为计划生育宣传的重要内容,举办专题讲座;设立婚前教育咨询台;开办家长学校和新婚学校,传授优生优育优教知识,努力提高人口素质。1988年起,实行对避孕药具发放的双轨制,除按地区按系统对常住人口免费供应外,并在药房廉价出售,以满足日益增长的外来人口需要。同时,进一步加强统计规划工作,形成一套完整的计划生育管理制度。1987年5月15日,成立区计划生育协会,拥有分支机构103个,会员22374人,作为专职机构的助手,为育龄妇女作了不少实事。1989年起,全区培训500余名师资,制订三年计划,对育龄男女进行人口和计划生育知识普及教育,使计划生育工作更加经常化、科学化和制度化。

80年代计划生育的最大成果是控制了第二次生育高峰。全区于50年代曾出现首次生育高峰,那时出生的人口到70年代末已全部为婚龄人口后,人口出生率有所回升。从1978年的7.86‰增至1983年的18.43‰,1990年,又回降至9.90‰。为此,1983~1986年,区曾连续4年被评为市计划生育先进单位。

第二节 生育模式

解放以来,由于从1957年起推行了计划生育,生育模式发生很大变化。由50年代典型的早婚、早育、多育的生育模式转变为70年代以来的晚婚、晚育、少育的生育模式。

50年代,全区育龄妇女生育率达历史最高水平,1953年为157.8‰,据上海第一医学院卫生统计教研室调查:1951年,区药水弄育龄妇女生育率为246‰,1958年为279‰。1954年,曹杨新村为308‰,均为上海市典型的高生育率地区。1957年,推行计划生育以后,全区生育率逐渐下降。1964年下降至66.82‰。1973年下降至21.37‰的历史最低点。以后稍有回升,至80年代,稳定在1981年的45.45‰至1989年的44.03‰之间的低水平上。

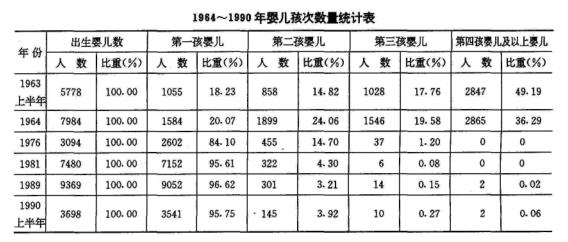

生育模式的转变,具体反映在从60年代起,全区每年出生的婴儿中,第一个孩子所占比例不断增加;第二个孩子出生比例大幅度下降;第三个及以上孩子所占比例则锐减到80年代的1%以下,几近于零。

生育模式转变的一个重要原因同解放以来人口文化程度提高有关。文化程度较高的妇女,生育子女较少。在区第四次人口普查中,1989年出生婴儿9369人,按生育者文化程度来分,受过高等教育者的一孩率为98.19%;二孩率为1.81%。受过中等教育者的一孩率为96.83%;二孩率为3.08%。而小学程度或文盲者的一孩率为74.80%;二孩率为11.02%。说明受教育程度愈高,一孩率愈高,二孩率愈低。