第六章 婚姻和家庭

第一节 婚姻

一、未婚人口和有配偶人口

民国34年(1945年)5月,区境(浜南地区)13~20岁年龄组人口有15976人,其中有配偶者为2521人,比重高达15.72%(其中男性占14%,女性占17%)。当时童婚早婚现象比较普遍。

解放以后,晚婚晚育的社会风气逐渐形成。人口婚姻状况随之发生很大变化。初婚年龄大幅度提高。1982年第三次人口普查中,13~14岁嫁娶的童婚现象已经绝迹,早婚现象接近消失,13~20岁年龄组人口的已婚率降至0.06%。1990年第四次人口普查中,15~19岁男性已婚者占同龄组人口的比重为0.16%。女性已婚者占同龄组女性人口比重为0.23%,远远低于世界发达国家1~4%的平均水平。

30~49岁年龄组未婚人口在同龄组中所占比重相对比较稳定,一直保持在6%左右。其中男女性别比,相当悬殊。1982年,男性占74.3%,女性占25.7%。性别比为289.11。1990年进一步发展,男性占81.1%,女性占18.9%,性别比为429.11。

二、丧偶人口和离婚人口

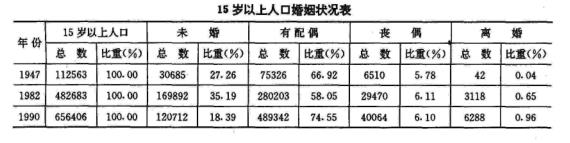

解放前,人均寿命短,丧偶人口在婚龄人口中,一般较高。民国36年,真如地区丧偶人口比重达12.46%。但在浜南地区,丧偶人口比重相对偏低,民国36年仅为5.78%(其中男性为3.91%;女性为8%)。

解放后,由于人民生活改善,人口的丧偶状况,改变了已往畸高畸低的倾向。1982年,丧偶人口比重为6.11%,其中男性为2.39%,女性为9.90%。尔后一直稳定在6%左右。1990年,15~49岁妇女丧偶比例为0.35%,比发达国家的日本1970年的1.60%的水平低得多。

解放前后人口离婚状况变动比较显著。旧社会受封建礼教束缚,离婚较少。民国36年,浜南地区离婚者仅42人。解放后,妇女在法律保护下获得婚姻自由,冲破封建包办婚姻,要求离婚者增多。由于受到社会经济、文化、道德等因素影响,80年代,离婚现象有所增多。1982年,离婚人口占婚龄人口的0.65%,其中50~59岁年龄组为最高,达同龄组的1.31%,1990年,全区离婚人数达6288人,占婚龄人口0.96%,比1982年增加了3170人。

第二节 家庭

近半个世纪来,人口家庭的变动特征主要表现在家庭规模小型化和家庭结构简单化等方面。民国34年(1945年)12月,平均每户人数为4.18人,1949年5月,上升为6.42人,这是当时人口大量迁入所造成的。解放后的41年间,家庭人口规模经历了一个缩小、扩大、再缩小的过程。解放初期,由于户数大量增加和部分人口外迁,户均人数从1949年的6.42人,下降到1951年的4.39人和1955年的4.33人。尔后,随着生育高峰到来,1960年,户均人数回升到4.95人,至1967年,仍维持在4.93人的水平上。后因知识青年上山下乡和大力推行计划生育,1967~1977年的10年间,全区户均人数下降为3.87人。1989年底,又降为3.21人。1990年,再降为3.17人。

80年代,家庭小型化发展进程加速。1982年,全区家庭户口2人户、3人户和4人户分别占总家庭户的12.56%、22.91%和23.36%。至1990年,2人户和3人户比重大幅度上升,4人户比重下降。其比重依次为19.15%、39.04%和17.87%。3人及以下家庭户数比重高达67.72%。

解放后,随着妇女就业率提高和人民生活改善,家庭结构简单化已成为人口家庭变动中的发展趋势。至80年代,这种趋势更为显著。1982年全区家庭结构:单身户、一代户、二代户和三代及以上户数占总户数的比重分别为:6.92%、6.39%、61.03%和25.65%,为以二代户为主,三代及以上户为辅的格局。至1990年,单身户、一代户、二代户和三代及以上户数占总户数的比重分别为:9.54%、10.80%、57.37%和22.30%,进一步向简单化方向发展,即以二代户为主而一代户和单身户有了增加。