第五章 劳动年龄人口

第一节 劳动年龄人口的构成和负担

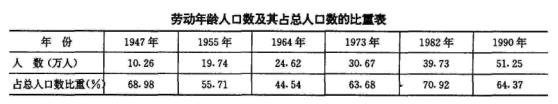

近半个世纪来,区内男16~59岁、女16~54岁的劳动年龄人口一直在稳步上升。其发展过程因受人口出生率大起大落的影响,呈先高后低再回升的V字型。

上海市劳动年龄人口在总人口中的比重:1982年为66.57%,1990年为63.87%。普陀区均略高于市的比重。

区劳动年龄人口的性别构成,主要受人口迁移影响,其性别比:民国36年(1947年)为125.2;后因人口大量外迁,1973年降至102.7;80年代人口大量迁入,1982年为114.37;1990年上升至120.58。总的是男性多于女性。

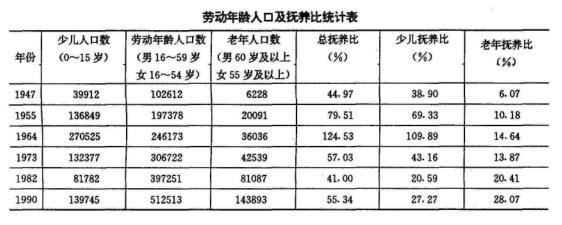

劳动年龄人口的负担,0~15岁少年儿童和男60岁及以上、女55岁及以上的老年人口数和劳动年龄人口数的比例,即总抚养比,解放前,民国36年为44.97%;解放后,由于劳动人民生活改善,职工有能力将家乡的家属接到上海团聚,同时,出现生育高峰,使50~60年代的总抚养比急剧上升;后来,人口出生率降低,以及50年代出生的人口成长,劳动年龄人口迅速增长,总抚养比不断降低;80年代,人口出生率有所回升,人口老龄化发展迅速,总抚养比又略有上升。

第二节 劳动年龄人口就业状况

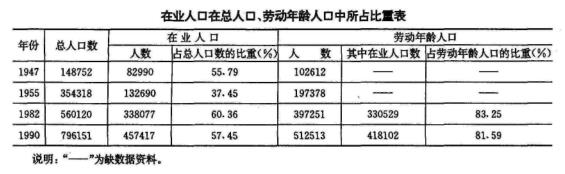

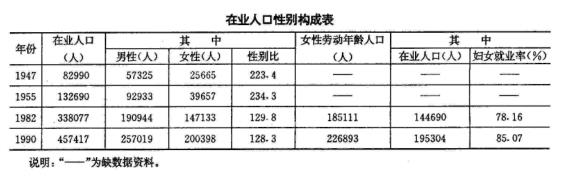

普陀区16岁以上的在业人口在总人口中和在劳动年龄人口中所占比重(后者即劳动力资源利用率)如下表:

1990年,劳动力资源利用率达到81.59%。由于在劳动年龄人口中有相当一部分人为求学学生,所以,劳动力资源的利用已达到相当充分的程度。

解放后,妇女纷纷走上工作岗位。1955年,就业妇女已达4万人。1990年增加至20万人以上。35年间增长了4倍。而同期男性就业人口,增长1.77倍。在业人口中的性别比不断下降,趋向相对平衡。同期,女性在业人口在女性劳动年龄人口中所占比重也不断提高。

近半个世纪以来,区不在业人口占总人口的比重一直稳定在25%左右,但其类别构成有很大变动;由40年代以料理家务和失业待业者为主(如:民国36年(1947年)料理家务者占不在业人口数的71.75%,失业待业者占16.65%,两者合计占88.40%),转变为80年代以离退休职工和在校学生为主(如:1982年,离退休者占不在业人口数的56.53%,在校学生占19.76%,两者合计占76.29%)。

第三节 在业人口的产业职业构成

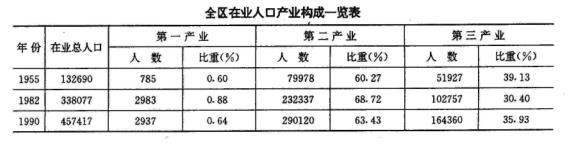

解放以来,全区在业人口的产业构成如下表:

表中,由于政区一再向郊县扩展,使从事第一产业在业人口有所增加,但比重仍未超过1%。

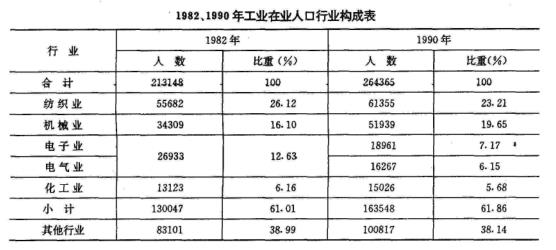

第二产业在业人口比重常高于60%,反映了工业区的基本特点。第二产业绝大多数在业人口一直集中于工业部门,而其中又以纺织工人为最多。历史上,民国14年(1925年)区境即有纺织工人3.4万人。解放后,纺织工人的绝对数量虽然还在上升,仍居各业首位,但相对比重有所下降。这是由于新兴的机械、电子、电气和化工工业在业人数不断增加,还发展了其他27个工业部门。这表明工业结构已从比较单一的棉纺工业发展为多门类综合性工业体系。

1950年,手工业工人有6530人,占第二产业总人数13%。1955年,人数略有增加,为7640人,但比重降至9.55%。后经技术改造和设备更新,这些手工业部门都已过渡到机械化生产。至1982年第三次人口普查时,手工业部门在普陀区已基本消失。1950~1955年,区内建筑业规模较小,在业人口数在第二产业中的比重仅2%左右。到80年代,随着大规模市政建设和住宅开发,建筑业日益发展,在业人口数从1982年的1.91万人增加到1990年的2.55万人,比重由8.21%上升到8.80%.

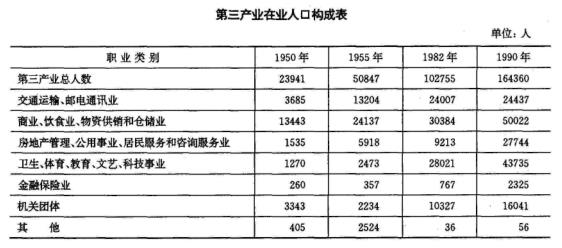

1950~1990年,第三产业在业人口数从2.59万人增至16.44万人,增加5.35倍。其中增长最快的是教育、卫生和科研部门,从1270人增加到43735人,增加了33.44倍。在整个发展过程中,60~70年代,发展相对滞后。及至改革开放的80年代,才加快了发展步伐。1950、1955、1982和1990年,第三产业在业人口构成情况如下表:

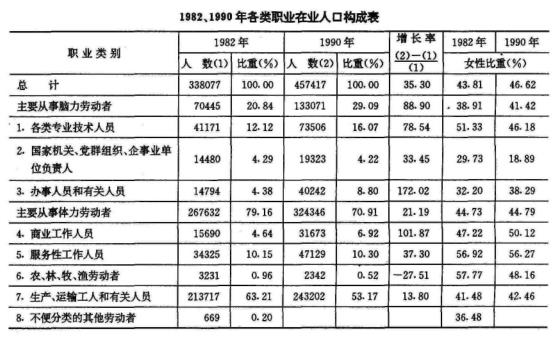

80年代,全区各大类职业在业人口中,专业技术人员和商业工作人员增长较快。1990年,女性在商业工作人员和服务性工作人员中均超过了半数。