第一节 人口性别构成

解放前,普陀区人口男性明显多于女性。主要由于来沪谋生者始终是男多女少,影响着区内人口的性别比(以女性人数为100)。民国32年(1943年)9月,区内人口性别比为123.59;民国33年12月为115.59;民国34年12月为116.57;民国35年12月为128.08;民国36年12月为117.19;民国37年12月为117.09;民国38年5月为115.51。

解放后,全区常住人口男女性别比的变动,总的趋势是由高到低,渐趋平衡。1949年底,性别比为114.35,逐年下降到1961年的99.29。这是区内人口性别比最低的一年。以后缓慢回升,至1987年增至104.41,1990年为103.91。从1956~1990年35年间,性别比的变动,一直稳定在99~104之间,男女人数非常接近。改革开放以来,全区非常住人口剧增。据1990年第四次人口普查,非常住人口为37664人,性别比为167.46,大大高于常住人口的性别比。

1951~1990年(缺1971年数据)38年间,共出生男婴199600人,女婴187286人,新生婴儿的性别比为106.57。其中1980~1990年11年间,共出生男婴52321人,女婴48798人,性别比为107.22。

第二节 人口年龄构成

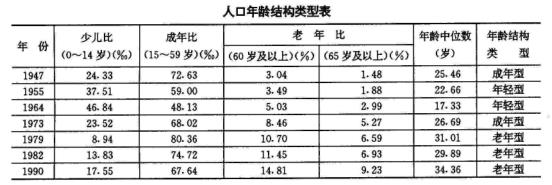

根据民国36年(1947年)、1955、1973和1979年4年的户口统计年报和第二、三、四次人口普查资料的统计数字显示,区人口年龄结构类型演变如下表:

民国36年,人口年龄结构的特点是:少年儿童和老年人口的比重均偏低,而成年人(15~59岁)的人口比重则偏高。这种中间大、两头小的畸型结构,既不同于当今发达国家少儿人口比缩小,老年人口比增大的结构,也有别于发展中国家少儿人口比扩大,老年人口比缩小的模式。从年龄中位数来衡量,大致可归属成年型。

1955、1964年的人口年龄结构,反映了解放后出现的生育高峰,少儿人口比重急剧上升,年龄中位数明显下降。50~60年代人口年龄结构类型已由解放前的成年型转变为年轻型。

1973、1979、1982、1990年的人口年龄结构反映了推行计划生育以后,70、80年代少儿人口比大幅度降低后,于波动中维持在低水平上。同时,由于社会经济生活的改善,人民健康水平的提高,老年人口比持续上升。人口年龄结构类型,已从1973年的成年型过渡到1979年以后的老年型。

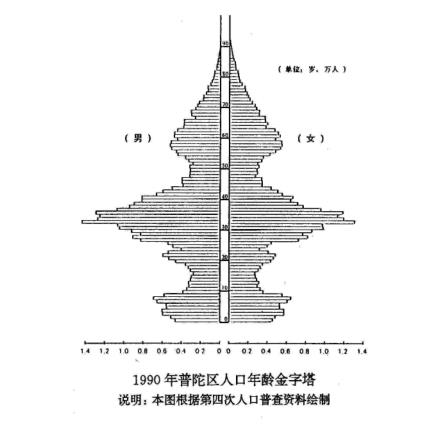

1990年区人口年龄金字塔外形像一个双葫芦。有2个细腰和3个凸肚。上面一个细腰在44~53岁之间,是抗战时人口缓慢增长的反映;下面一个细腰在9~18岁之间,是70年代人口零增长的结果。3个凸肚分别位于54~62岁,26~43岁与0~8岁之间,各是抗战前人口增长、50年代人口猛增和80年代人口回升的反映。特别是中间一组最为突出,大致可以32岁为分界线,将人口年龄金字塔分为两大部分:其上部为底宽顶尖的正塔形,属增长型;其下部为底狭肩宽的倒塔形,属减少型。

人口老龄化 区内60岁及以上的老年人口占总人口比重,民国36年为3.04%,1955年为3.49%,1964年为5.03%,1973年为8.46%。说明解放后,生活安定,人民增寿的发展趋势。1979年,老年人口比重达到10.7%,标志着普陀区已成为老龄化地区。迨至80年代,老龄化程度进一步提高。60岁及以上老人增到1990年的11.8万人,占总人口的比重上升到14.81%。同时,65岁及以上老人由1979年的3.4万人增至1990年的7.3万人,占总人口的比重由6.59%增至9.23%。

1979~1990年,普陀区老龄化进程相当快。60岁及以上老年人口总增长速度为113.44%;65岁及以上老年人口总增长速度为115.77%,而同期区总人口增长速度为54.09%。

解放后,区内80岁及以上的长寿者,从1955年的381人增加到1990年的8611人,增加21倍多。其占总人口的比重,由1955年的0.11%上升到1990年的1.08%,增长近9倍。

80岁及以上人口数占60岁及以上人口数中的比重:1955年为3.09%;1964年为4.26%;1973年为6.26%;1990年为7.3%,老年人口的长寿水平呈稳步上升的趋势。

90岁及以上老人,1955年为10人;1990年为530人,增长52倍。老人的最高年龄从1955年的94岁提高到1982年的103岁。据调查,百岁老人:1982年有2人;1985年有3人;1990年有1人。

第三节 人口文化程度构成

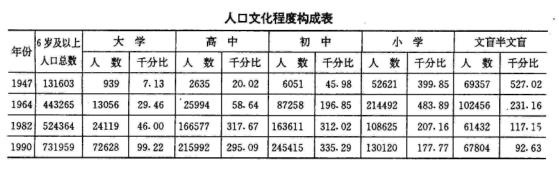

民国36年(1947年)12月,区内6岁及以上人口13.16万人中,文盲半文盲有69357人,比重为52.70%。平均每千人中具有大学文化程度者7人,高中20人,初中46人,小学400人,文盲半文盲527人。

解放以后,党和政府十分重视普及教育。50年代,在少年儿童中普及了初等教育;同时,在成人中开展扫除文盲活动。1964年,文盲比重从民国36年的52.70%锐减至23.10%,初步摆脱以文盲为主的落后状况。60~70年代,开始普及中等教育。80年代,成人高等教育和普通高等教育发展迅速。从1982~1990年8年间,具有大学文化程度的人口数从2.41万人增至7.26万人,增长2倍多。其所占比重从4.60%增加到9.92%,增长1倍多。

第四节 人口民族构成

普陀区是上海市各区县中少数民族人口最多的一个区。早在20世纪初,来自安徽、河南、河北等地少数民族同胞,为逃避战乱灾荒来沪谋生,迁入区浜南地区者络绎不绝。至民国34年(1945年)5月,有2706名回族同胞来区内定居。

解放后,少数民族人口不断增加。至1958年底,已有5447 人,占全区总人口的1.04%。1964年,增至6209人;1982年,增至6469人;1990年,增至8942人。在全区总人口中的比重,依次为1.12%,1.15%和1.12%。从1958~1990年,少数民族人口数增长了64%。自1982年起,少数民族人口已居全市各区县之首。1990年,占全市少数民族总人数61588人的14.52%。

解放以来,少数民族族别逐年均有增加。从1958年的11个民族增至1964年的14个民族、1982年的20个民族和1990年的31个民族。从人数讲,回族人口所占比重最大,从1964年起,区内回民已超过5000人。1990年,区内回民为7449人。