第一章 人口总数和分布

第一节 人口总数

一、 解放前的人口

19世纪末,境内尚属江南农村,人口总数约2~3万人。清光绪二十五年~民国38年(1899~1949年)的半个世纪中,境内人口随着近代工业的蓬勃发展而迅速增长。至1949年底,已达28万人左右。在此期间的人口演变情况,按城市化进程先后,分为下列3类地区:

1.浜南地区

位于境内吴淞江以南的浜南地区,面积2.65平方公里,是区城市化起步最早,进展最快的地区。清光绪二十五年(1899年),人口仅3000~5000人。此后,中外实业家陆续在此创办工厂企业。至民国15年(1926年),境内已建有以棉纺织业、面粉业为主的大中型工厂36家。民国19年,境内人口增至5.31万人。八一三事变后,从闸北、虹口等地迁来大批难民和一些工厂企业,使浜南地区人口骤增,民国31年2月,人口达103229人。

太平洋战争爆发后,日军侵占租界,将整个浜南地区划为汪伪上海市政府第十三警区。由于社会经济遭到破坏,人口随之减少。民国32年9月,减少到8.52万人。抗战胜利后,经济有所恢复,小型工厂增多,浜南地区人口又迅速上升,至解放前夕已达150454人。

2.浜北地区

位于境内吴淞江以北,今中山北路以南的浜北地区,面积4.11平方公里。其城市化进程较浜南地区约迟20年。民国8年以后,中外实业家开始在浜北沿岸陆续兴建工厂。大批外地来沪谋生者纷纷到此定居,人口因而不断增加。自20年代末至30年代中,因今中山北路辟通及吴淞江架桥,进一步推动人口向北扩散,出现了潭子湾、朱家湾、曹家渡等市郊集镇和居民聚居点。该地区人口民国19年仅1.70万人;民国25年增至3.70万人。抗战爆发后,来自苏、皖等地的难民不断来此定居,人口有增无减。各居民点逐渐连结成片。抗战胜利后,由于国民党政府挑起内战,又有大量内地人口涌入上海。来境内者多数定居在浜北地区,遂使人口进一步上升。至解放前夕,该地区人口多达9万余人。

3.西北边缘地区

位于境内今中山北路以西以北的边缘地区,城市化进程最为迟缓。20年代末,该地区人口仅2万余人。直到1949年上海解放前夕,在这片土地上,还只有真如镇、陈家渡和杨家桥等3处较大的市郊集镇。其他地方仍然是农村。这3处集镇于抗战爆发后均遭日军破坏,人口城市化进程受到严重挫折,到抗战胜利后才有所恢复和发展。1949年上海解放前夕,该地区人口为3.40万人左右。

二、解放后的人口

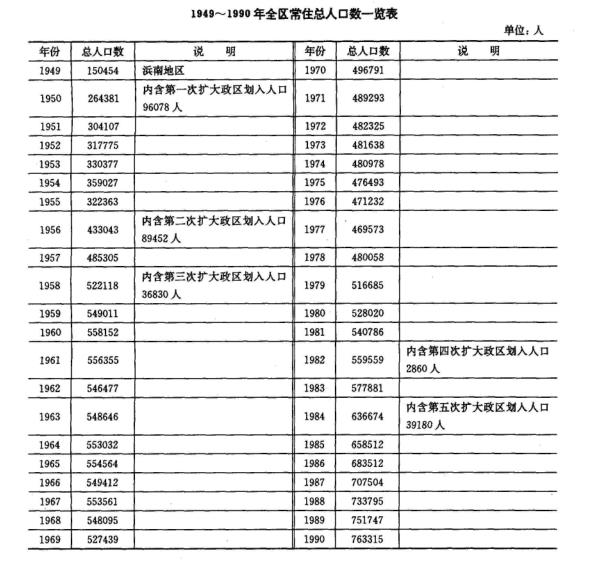

1.常住户籍人口数

解放后41年间(1949~1990年),区常住人口数从1949年的15.05万人增至1990年底的76.33万人,增加了61.28万人,增长率为407.18%。

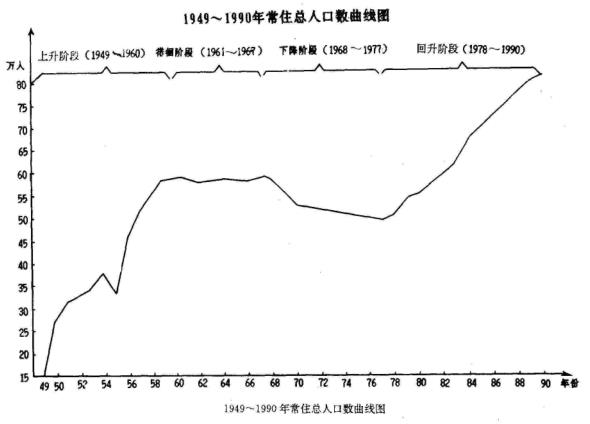

在此期间,区人口发展经历了如下4个阶段:

第一、上升阶段(1949~1960年) 1960年,全区人口为55.82万人,同1949年的15.05万人相比,11年中增加40.77万人。人口猛增的原因主要是:1950、1956年和1958年先后3次向西北郊区扩大政区范围,共划进入口22.24万人,自然增长人口15.52万人以及净迁入人口3.02万人。

第二、稳定阶段(1961~1967年) 在此7年间,全区总人口一直稳定在54~56万人之间,1967年为55.36万人。其间,国民经济发生严重困难,精简职工回乡生产及知识青年上山下乡等,净迁出人口5.27万人;由于计划生育工作初步展开,人口出生率有所下降,人口自然增长数累计仅4.81万人。

第三、下降阶段(1968~1977年) 在此10年间,全区总人口从1967年的55.36万人减少到1977年的46.96万人,减少8.40 万人。其中,知识青年上山下乡净迁出人口9.25万人;人口出生率下降到10‰以下,10年累计自然增长人口仅8000余人。

第四、回升阶段(1978~1990 年) 全区总人口从1977年的46.96万人回升至1990年的76.33万人,增加了29.37万人。其中特别是中共十一届三中全会以后,政治上拨乱反正,经济上改革开放,大批知识青年从农村返回城市;一批人员因落实政策、照顾家庭、工作需要等原因调回上海,来区落户;外省市来沪公干或经商者逐年增多;加上城市建设迅速发展,区已成为全市重要住宅开发区和人口迁入地,1978~1990年的13年间,净迁入人口急剧增加,累计净增19.43万人。1982、1984年2次扩大政区范围,共划入人口4.20万人。另外,由于大龄知青回城后纷纷结婚生育,人口出生率有所回升,自然增长人口累计达5.74万人。

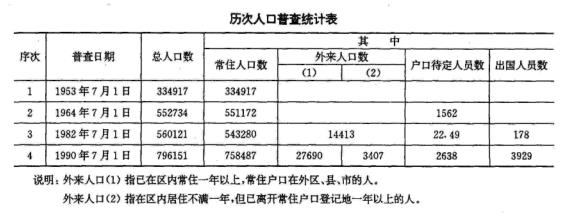

2.普查人口数

解放以来,分别于1953、1964、1982和1990年的7月1日零点进行全国性的人口普查。

从1953年第一次人口普查至1964年第二次人口普查的11年间,区内人口共增加217817人,年均增加19802人,年均增长率为4.66%。从第二次人口普查到第三次人口普查的18年间,区人口共增加7386人,年均增加410人,年均增长率仅0.07%。从第三次人口普查到第四次人口普查的8年间,区人口共增加236030人,年均增加29504人,年均增长率为4.49%。1982年7月1日,区常住人口数为54.33万人,1990年为75.85万人,增长率为39.61%;而外来人口则从16663人增加到33735人,增长率高达102.45%。

自1960年上海市中心划定为10个区以后,按各区总人口多少的顺序排列,1964年普陀区名列第七。1982年名列第六,还只是一个人口小区。1990年,全区总人口已超过徐汇、黄浦和闸北等区,上升到第四位,进入上海人口大区行列。区总人口从1982年的560121人增加到1990年的796151人,净增236030人。在市中心城区10个区中仅次于杨浦区而名列第二。总增长率为33.38%,在全市10个区中名列第一。

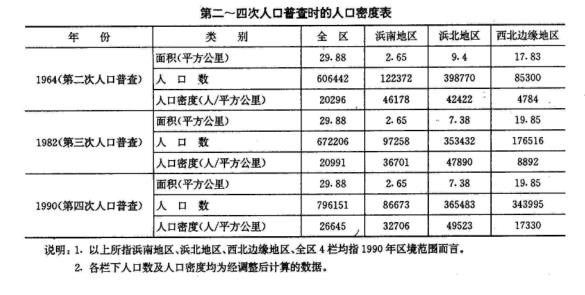

第二节 人口分布

普陀区地处上海市中心区西部边缘部位,人口的集聚和城市化进程是从东南向西北作扇形式推进的。人口分布一直呈现东南密、西北疏的特点。民国19年(1930年),浜南地区人口密度已达每平方公里20431人,至1949年底,高达每平方公里57867人。浜北地区,1930年人口密度每平方公里仅4千余人。以后增长较快,至1950年划为市区时,每平方公里已达23377人。而1930年尚属市郊农村的西北边缘地区,人口密度每平方公里仅835人。至1949年底,增至1460人,只占同期浜南地区人口密度的2.35%。解放前夕人口分布极不均衡。

解放后,普陀区于1950、1956、1958、1982、1984年5次扩大政区,城市化进程迅速发展。浜南地区过于稠密的人口得到疏解;浜北地区人口密度的上升呈先快后慢趋势;西北边缘地区的人口密度增长迅速。区人口分布逐步趋向均衡合理。