第一节 基层组织

民国13年(1924年)9月,中共上海地委把最早发展的一批工人党员组成4个党小组。区境内小沙渡党小组为其中之一,有8名党员。民国14年1月,成立中共沪西支部,有32名党员。二月罢工和五卅运动后,党员和党组织成倍地增加。8月,中共上海区委在沪西地区组织小沙渡和曹家渡2个支部联合干事会。10月,2个支部联合干事会改建为部委员会,小沙渡部委有15个支部,曹家渡部委有8个支部,党员共285人。

民国16年,四一二反革命政变后,沪西党组织遭到镇压和破坏,党员减少,为便于隐蔽,每个支部的组成人数缩小。民国19年6月,沪西区委有27个支部、党员167人。民国20~23年,由于王明“左”倾错误的影响和国民政府的血腥屠杀,沪西党组织遭到严重破坏,民国23年11月,沪西区委有18个支部,118名党员。之后,江苏省委遭到破坏,沪西区级党组织不复存在,基层也失去了上级组织关系。

民国26年7月,中共中央派刘晓到上海恢复和重建党的组织,根据党的白区工作方针,按产业和行业建立党的各级组织,实行垂直单线领导。至民国34年8月,区境各系统共有17个支部,161名党员。

抗日战争胜利后,配合解放战争开辟人民革命的第二条战线,党组织和党员增加。至民国37年12月,各系统有53个支部,514名党员。为适应上海面临解放的形势,重新建立沪西区委。下设9个分区委。至民国38年5月,共有116个支部,1194名党员。

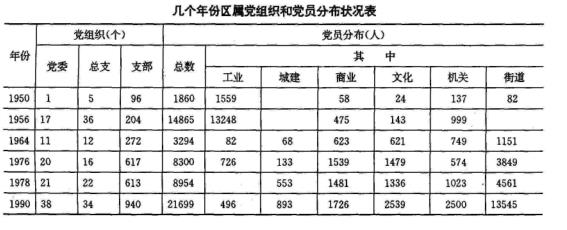

1949年6月,上海解放初,沪西地区进行党员登记;9月,沪西区委对基层组织进行整顿;11月,市委作出公开党组织的指示后,于1950年2月进行试点,7月公开完毕。1950年6月,成立普陀区委时,基层组织有总支1个,支部63个,党员1070人,其中工厂党员905人,占84.6%。

1952年1月,区内国营、公私合营工厂党组织划归沪西产业党委。1953年4月,又把完成公私合营工厂党组织划归市产业党委。1954年,区委对私营企业党支部进行民主改选。1956年4月,国营、公私合营工厂党组织下放到区。12月,全区有基层党委17个,总支36个,支部204个,党员14865人,其中工厂13248人,占89.1%。

1959年1月,为加强中小型工厂党的工作,建立工业行业党委11个;1960年9月,调整为印染、针织、日用五金、食品、化工、机械工具和机器翻砂等7个工业行业党委。1961年3月,安亭工业党委划归区管。1964年4月,区工业系统党组织分别划归市产业党委。区委主管的有:街道党委9个,粮食和房地局党委2个,商业、金融、区党政群机关总支12个,教育、卫生和商业的独立支部47个,联合支部28个,党员3294人。

“文化大革命”期间,1967年1月,党组织停止活动。1969年11月,成立中共普陀区核心小组,基层组织恢复活动。1976年“文化大革命”结束时,有党委20个,总支16个,支部617个,党员8300人。

1977年9月,区手工业系统党组织划归市主管局党委。1978年,区属基层组织有党委21个,总支22个,支部613个,党员8954人。

中共十一届三中全会以来,区委强调“党要管党,从严治党”,对基层组织进行整顿,健全民主选举制度和对党员监督制度。1982年,开展创先进党支部活动。1983年,评选出先进党支部30个。1984年1月~1986年2月,全区基层组织分2期、6批整党。整党后,建立“三会一课”(支委会、党小组会、党员民主生活会和上党课)制度。1988年,评出1986、1987年度先进党支部14个;1990年,又评出1988、1989年度先进党支部14个。其中市百四店党支部党政班子重视廉政建设,促进店风健康发展;抓好党员思想建设,密切联系群众,带领全体职工办好企业,使商店荣获上海市百货行业“十佳商店”之一。曹杨二中党支部在加强对干部、党员思想建设的同时,重视做好知识分子工作,调动一切积极因素,使教育和教学质量不断提高,被评为上海市文明单位。

1990年8月,区委提出关于进一步加强基层党组织建设的若干意见,把党的建设工作重点放到基层。年底,区属基层组织有党委38个,总支34个,支部940个,党员21699人。同时境内还有228个市(部)属单位的党组织,其中党委92个,总支206个,支部1892个,党员33924人。

第二节 党员

一、发展工作

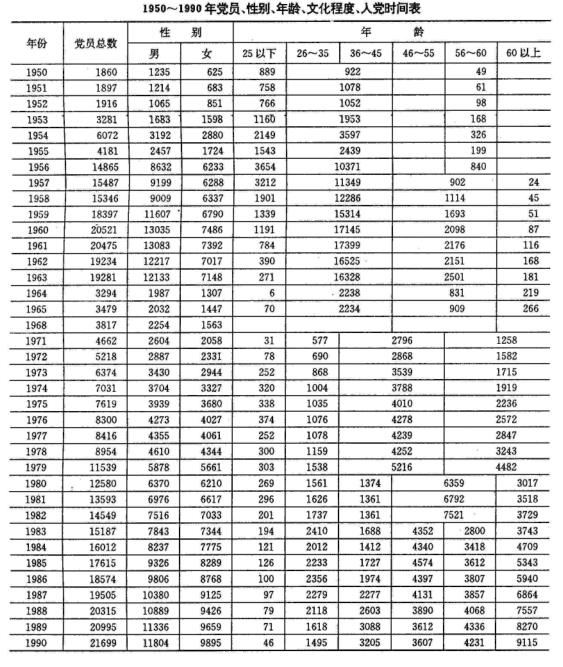

1950~1990年底,全区发展党员共13741人。

1949年5月,上海解放,党组织尚未公开,市委指示,暂不发展党员。1950年,党组织公开后,发展了一批党员,大部分是解放前经过考验的积极分子。1950年下半年,工厂纷纷复工,经济情况逐渐好转。区委按照党中央关于3~5年内重点发展产业工人入党的指示,发展一批技术工人和老工人入党。

1952年,按照积极慎重的方针,有领导、有计划地在经过民主改革的工厂中发展党员。同时,在机关和学校发展党员,建立党的组织。在街道也发展少量党员。

1953年,区内国营工厂、公私合营工厂党组织划归市产业党委后,区委在私营工厂中发展党员,着重在没有党组织的“空白厂”建党。全区有30人以上私营工厂232家,没有党员的132家,占56.9%;30人以下私营工厂603家,仅1家有党员1人。8~12月,区委组织部会同宣传部举办2期夜党校,从“空白厂”中挑选一批积极分子进行党课教育,由区委联络员以及工会办事处、团区工委的党员干部结合经常工作,加强对积极分子的考察了解,从中发展党员。1954年5月,市委组织部转发区委组织部关于《“空白厂”建党总结》。1956年第一季度,区委组织部与宣传部又一起办了3期积极分子政治学习班。其中有一期专为知识分子办班。7月,区委配备12名专职组织员,加强建党业务的指导,当年共发展党员4227人。其中,工业系统3806人,财贸系统196人,文教系统99人,党政群机关123人,地区3人,高级知识分子30人。以后几年发展工作不太平衡。1957年下半年发展10人,1958年发展18人,1959、1960年各发展千人以上;1961、1962年各发展百人左右;1963年发展5人,1964年发展4人,1965年发展百人以上。1965年11月,按照市委关于在高三学生中吸收党员的指示,首次在曹杨中学和陕北中学(今晋元中学)学生中发展党员7人。

“文化大革命”期间,在恢复党的组织生活后,共发展党员2649人,其中,小部分是突击发展入党的。

中共十一届三中全会后,清理了“文化大革命”期间突击发展入党的人,其中取消党籍的19人,留党察看的19人。此后,贯彻“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针,有计划地发展党员,重点吸收知识分子入党。1989年春夏之交的政治动乱后,严格把关,注意提高质量。是年发展新党员144人,其中:先进模范人物17人,占11.8%;生产第一线工人88人,占61%;高中以上文化程度98人,占68%。

二、党员教育

党组织对党员的教育,除结合党在各个时期的中心工作,采取先党内、后党外进行思想教育外,主要采取党课等形式,对党员进行党纲、党章、党性等基础知识教育。

解放初期,党课以时事政策为主要内容,按照毛泽东1950年6月6日发表的《为争取国家财政经济状况的基本好转而斗争》(又称“六六文告”)进行教育,帮助党员认清国家经济困难的性质,克服困难的办法和前途,动员党员为争取国家财政经济状况好转而努力工作。同时联系党员的思想实际,进行党性教育。针对上棉六厂有个女党员因失恋而自杀的事例,向全区党员进行党性和革命人生观的教育。党课分别由区委书记、宣传部长和组织部长主讲。

经过“三反”、“五反”、民主改革运动和整党以后,全区吸收了大批新党员。1954年4月区委宣传部和组织部联合举办党的基础知识学习班,对党员进行党的性质与任务、党员的权利和义务、民主集中制、支部的性质与任务、党与群众的联系、党的团结和批评与自我批评等内容的教育。

1957年3月,区委组织大厂19个党委、36个党总支单独上党课,中小企业党支部按行业上党课,进行“八大”党章教育;党支部委员分批脱产轮训,学习“八大”文件。以后,运用“夜党校”、“业余党校”、培训班、上大课形式进行经常性的党员教育,教材选用华东局编写的《党员基础知识读本》。

在三年国民经济调整期间,党课内容为中共中央编写的《做一个好的共产党员》,联系当时经济形势,着重教育党员增强党性,转变作风,密切联系群众,与群众同甘共苦,艰苦奋斗,战胜暂时困难,共10课。大厂单独上课,中小单位联合上课,较小的单位按行业上课,区委宣传部组织示范报告。

“文化大革命”期间,党员教育一度停顿,恢复党的组织生活后,党员教育以阶级斗争为纲,学习“无产阶级专政下继续革命的理论”,向党员灌输了“左”的错误观点。

1978年恢复党课制度,8~12月,由区委书记等分别向党员讲“为恢复和发扬党的优良传统和作风而奋斗”、“认真贯彻民主集中制,为加速实现四个现代化而奋斗”、“共产党员必须认真学习马列和毛主席著作”等党课。

中共十一届三中全会后,党课内容有《关于党内政治生活的若干准则》、《关于建国以来党的若于历史问题的决议》、《关于中共十一届三中全会的历史意义》、“十二大”党章等。1984年,组织党员学习《中共中央关于经济体制改革的决定》和邓小平《建设有中国特色的社会主义》一书,并进行学习测验考核。1987年5~9月,区委宣传部、组织部、党校和区纪委联合举办坚持四项基本原则的系列党课,由区委书记等分别讲“反对资产阶级自由化是全党、全国的大事”、“坚持社会主义道路”、“发扬党的优良传统”、“严格党的纪律”等。1989年6月,制止动乱后,进一步对党员加强坚持四项基本原则的教育。

1990年,试行新党员与老党员、党员与党员领导干部的分课制。对处级以上党员干部进行马克思主义建党学说教育;对党员进行“信念、理想、宗旨”教育;对预备党员进行基础知识教育。

1979年起,每两年开展一次推荐和评选优秀共产党员的活动。至1990年,共推荐和评选出优秀共产党员209人次,优秀党务工作者19人,区委召开表彰大会,印发他们的先进事迹材料加以发扬。

1950~1990年,广大共产党员在社会主义革命和建设事业中,发挥了先锋模范作用。全区被评选为全国劳动模范、先进生产(工作)者的有63人次,其中共产党员占88.89%;被选为市劳动模范、先进生产(工作)者的有1146人次,其中共产党员占88.57%。中山北路房管所水电工、共产党员徐虎,全天候为民服务,1985年以来,占用业余时间4616小时,为居民及时排除水电故障1043例。2次评为市劳动模范,1次评为全国劳动模范。

第三节 干部

一、 干部管理

1950年6月,区党政机关、群众团体共有干部184人,其中南下干部19人,中共地下党干部90人。1951年,通过抗美援朝和镇压反革命运动,培养和提拔了一批干部。随着社会主义改造和建设的发展,从工人和知识分子中吸收了一批干部。同年6月底,全区有干部656人。

1953年,国家实行第一个五年计划,需要大量干部。通过“三反”、“五反”等运动和实际工作锻炼,提拔科、股长干部41人;向市输送干部103人;抽调258名干部组成17个选举工作队进行全区普选工作。1954年,坚持“德才兼备”的干部标准,继续培养和提拔干部;为支援全国141项重点工程,抽调一批工程技术人员到各地工作;为加强对资本主义工商业改造,派出249名干部到56家私营工厂工作。年底,按照市委决定,开始审查干部。1955年下半年,按党中央指示,审干工作同“肃反”工作结合进行。1956年初,全区有干部4509人,其中党政机关、群众团体707人。

1956年4月,区内的国营、公私合营工厂下放区管理。区委实行各部(轻工业工作部、重工业工作部、财贸工作部等)分管干部的制度。1957年,全区有干部21287人,其中党政机关、群众团体1715人。1958年,贯彻“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线、“大跃进”和人民公社化运动,大量提拔干部,按照“全面安排、重点配备、合理使用”的原则,采取先急后缓、先工业后文教及其他部门、先大厂后小厂、先重点厂后一般厂、先中学后小学、先开辟空白点后充实加强等做法调配干部。1959年,开始精简机构,下放干部。全区下放劳动锻炼干部668人(下放农村475人、工厂193人)。1960年上半年,提拔干部3117人,其中处级以上干部11人,科级干部(包括基层单位)1220人,工程技术人员1268人,一般干部618人。1961年,全区有干部22993人,其中党政机关、人民团体1456人。1963年4月,贯彻中央和市委组织工作会议精神,加强对干部的管理和监督,重新考察了解干部。1964年,国营、公私合营工厂干部划归市产业党委管理。在社会主义教育运动中,对114名处级以上干部进行考察了解,继续抓领导班子的建设。1965年底,全区有干部9596人,其中党政机关、群众团体1539人。

“文化大革命”期间,干部受到冲击和迫害。1967年,处级以上干部全部被“靠边”;1968~1970年,干部有2000人次被下放到“五七”干校劳动,继而以“四个面向”(面向农村、面向边疆、面向工矿、面向基层)为名,把大批机关干部遣出机关。

粉碎江青反革命集团、特别是中共十一届三中全会后,落实干部政策,对原来干部作了安排。1979年,提拔一批中青年干部,其中处级干部20人。年底,全区有干部11252人,文化程度大专以上占34.8%,高中占48%;年龄25岁以下占9.3%,26~35岁占26.4%,36~45岁占36.6%,46岁以上占27.7%。其中党政机关、群众团体997人,有处级干部170人,处级干部平均年龄为54.5岁。1982年,贯彻市委组织工作会议精神,加强培养中青年干部,建立中青年后备干部名单。1984~1985年,按照“革命化、年轻化、知识化、专业化”的要求,选拔164名干部充实党政部门、街道(镇)的领导班子,平均年龄降为49.5岁。1986年,处级干部平均年龄为47.1岁。

1989年11月,按照市委统一部署,对23名局级干部和254名党政部门、街道(镇)领导干部(包括助理),就1989年春夏之交政治动乱的表现、廉政情况及年度工作成绩与不足进行考察。1990年提拔处级干部101人。年底,全区有干部16920人,文化程度大专以上占32.1%,高中占53.5%;年龄25岁以下占16.7%,26~35岁占18.9%,36~50 岁占45.2%,51岁以上占19.2%。其中党政机关、群众团体3427人,有局级干部25人,平均年龄55.2岁;处级干部260人,平均年龄49.19岁。

二、干部教育

解放初期,干部教育以时事政策教育为主要内容。1950年5月,市委发出《加强在职干部与党员教育的决定》,区委组织干部在学习时事政策的同时,学习《社会发展史》、《中国革命与中国共产党》等理论著作。

1953年6月,中共中央华东局和上海市委发出关于机关干部系统地学习政治理论的指示,区委宣传部制定干部理论教育计划,分高、中、初三级,区委常委编高级组,科以上干部编中级组(一般干部经过考试也可参加中级组),一般干部编初级组。高级组学习内容由中央和市委统一规定。1956年,全区中级组干部350人,学习《政治经济学》和《联共(布)党史》;初级组干部2000余人,学习政治常识读本和经济建设理论。同年3月,区委开办第一所初级业余政治学校,招收机关具有初中毕业以上文化水平的干部约800人,利用业余时间学习哲学常识、政治经济学常识、中国共产党简史、党的建设、党在过渡时期的总路线等。11月,全区科长以上干部学习党的“八大”《政治报告》、《党章》、《第二个五年计划(1958~1962年)的建议》等,着重讨论基本完成社会主义改造后国内的主要矛盾和任务、国家政治生活、党的领导和党的建设。

1957年4月,中共中央发布《关于整风运动的指示》,学习内容以形势任务和方针政策为主。1958年2月,全区机关干部、各系统的脱产干部、知识分子1万余人,根据“学习理论,联系实际,提高认识,改造思想”的方针,学习《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,选学《社会主义教育课程的阅读文件汇编》中有关篇章。

1960年,干部理论教育以学习《毛泽东选集》第四卷和《列宁主义万岁》等文章为主要内容。1962年,根据市委指示,安排一年左右时间,围绕社会主义建设的理论和实际,选学毛泽东、刘少奇和马克思主义有关著作17篇,分10个单元。1963年,学习中共中央关于社会主义教育运动的文件。

“文化大革命”期间,在“左”的思想指导下,以学习“无产阶级专政下继续革命的理论”为主要内容。

1978年以后,区委宣传部根据不同时期的要求,制定干部教育计划,学习党和国家的历次重要会议文件、决议、党和国家领导人讲话。

1979年6月,根据中共中央宣传部关于开展坚持四项基本原则的宣传教育活动的建议,区委宣传部请哲学、社会科学联合会专家作辅导,编写宣讲稿4讲,对干部进行教育。1981年起举办干部培训班、研究班及上大课,进行四项基本原则教育。1984年起,区委建立学习中心组,并规定全区机关干部每周六学习半天。1989年6月以后,结合实际工作加强党的基本路线教育。

1990年,根据党中央关于开展马克思主义理论学习的号召,区委组织干部学习马克思主义哲学。2月下旬~4月上旬,区委学习中心组学匀毛泽东的军事和哲学著作《论持久战》,区各部、委、办、局、街道(镇)的学习中心组也采取多种形式,选学了《干部哲学读本》中的著作。

第四节 整党整风

1950年6月,在区党、政、群机关党员领导干部中,组织以反对官僚主义、主观主义为内容的整风学习。1952年5月,根据第一次全国组织工作会议精神进行整党,对党员进行共产党员标准八项条件教育,对照检查,开展批评与自我批评,组织鉴定,审查处理。参加整党党员361人(其中机关234人),开除党籍19人,取消候补期(即预备期)35人,退党13人,其他党纪处分26人。1953年,对经过工厂企业民主改革运动的党员分批进行整党补课。通过整党整风,区委建立了集体领导、分工负责制;严格组织生活,区委委员除参加机关支部活动外,每月召开一次民主生活会议,开展批评与自我批评。区委成员深入工厂、里弄,密切联系群众,克服官僚主义。区委书记张敬焘还到申新九厂兼任厂党总支书记。1954年8月,区委贯彻中共七届四中全会精神,检查领导班子的团结间题,在区党代表会议上,3位正副书记,分别作自我批评,消除领导层之间的隔阂。广大党员发扬为人民服务的优良传统,服从组织调动,不计个人得失,带头支援全国141项重点工程建设;调到机关工作的党员,自觉要求减低工资或改为供给制;在分房、提级中,有的党员主动让给群众。在党内生活中,党员与党组织亲密无间,个人思想问题、家庭问题、恋爱婚姻问题,主动向党组织汇报,请求指导。党内逐步形成以身作则,艰苦朴素,深入群众,密切联系群众,从实际出发,实事求是,发扬民主,开展批评与自我批评等好作风。

1957年7月,在中央和市委统一部署下,开展以反对官僚主义、宗派主义和主观主义为内容的整风运动和反右派斗争。由于反右派斗争严重扩大化,错划了一批右派。1959年,又开展了反右倾,错误地批判、处理了一批党员。区委领导班子民主作风有所削弱,出现了高指标、瞎指挥、大搞土法炼钢、土法超声波等不符合客观实际的浮夸风;不少党员从反面吸取反右派、反右倾的教训,不敢讲真话。

1962年以后,区委贯彻扩大的中央工作会议精神和国民经济“调整、巩固、充实、提高”的方针,总结社会主义建设的经验教训,先机关后基层,分批进行整风,开展批评与自我批评,为被划为“右派分子”的大多数人摘掉“右派分子”帽子,为反右倾运动中被错误批判的人甄别平反;检查纠正高指标、瞎指挥、浮夸风等错误;精简机构、下放干部,动员党员与群众同甘共苦、节衣缩食,克服困难。许多党员带头上缴布票、肉票,核减粮食定量(当时粮食、棉布、猪肉等凭票定量供应);带头回乡支援农业,到崇明参加围垦,到大西北支援国家建设。党内实事求是、与群众同甘共苦、民主作风等优良传统作风有所恢复。

1964年4月,区机关、街道和财贸系统党组织,按照中央整党要求,学习解放军、学习大庆油田经验,提倡“做老实人,说老实话、干老实事”。1965年,组织党员干部学习焦裕禄艰苦朴素、全心全意为人民服务的思想作风。区委几位领导干部通过批评与自我批评,检查纠正了多吃多占、生活特殊化的问题。

“文化大革命”期间,1969年11月恢复组织生活后,在“九大”错误方针指导下进行整党,错误地开除了一些人的党籍,突击提干、突击发展了一些党员。

粉碎江青反革命集团后,1977年4月,以揭批林彪、江青反革命集团为内容,进行整党整风试点。1978年1月,对全区基层党组织分批开展整党整风。由于受“两个凡是”(即“凡是毛主席作出的决策,我们都坚决维护,凡是毛主席的指示我们都始终不渝地遵循”)的影响,思想路线尚未端正。1978年12月,遵照中央指示,整党整风终止进行。

中共十一届三中全会后,1984年1月,根据中央《关于整党的决定》,全区分2期、6批开展整党。遵照“统一思想,整顿作风,加强纪律,纯洁组织”的要求,学习整风文件,彻底否定“文化大革命”,清除“左”的思想,坚持党员标准,对照检查,集中整改,进行党员登记。第一期分2批:第一批,为区委各部门、区政府办公室、人大办公室和工会、青年团、妇联等12个支部,294名党员,全部给予登记。第二批,为区政府各部门,包括政法系统党组织,507名党员中,不予登记2人,暂缓登记7人,给予党纪处分9人。1985年6月开始第二期整党,城建、财贸、教育、卫生和里弄党支部分4批进行,1986年2月结束,不予登记26人,暂缓登记13人,给予党纪处分18人。通过整党、区委按照邓小平关于建设有中国特色的社会主义的理论,确定全区工作以经济建设为中心,健全了区委的集体领导制度、学习制度和民主生活制度。区委每半年过一次民主生活,交流思想,开展批评与自我批评。1985年,区委在民主生活中,着重检查了对物质文明建设和精神文明建设“一手硬、一手软”的问题,提出两个文明一起抓,两种效益一起上,一手抓业务,一手抓队伍的指导原则。强调从严治党,搞好廉政建设,制止党员干部在分房中的不正之风,作出干部在公务活动中保持廉洁等规定,要求从区委领导班子自身做起,制定《关于区一级领导班子党风责任制的试行意见》,每半年检查一次。

1989年,根据中央关于整党整风转入经常化的指示,对全区19746名党员进行民主评议,占党员总数94.05%。评出好党员1914人,不合格党员148人(占党员总数0.7%)。劝退、除名38人;限期改正93人,取消预备期17人。1990年,全区20172名党员参加民主评议,占党员总数92.96%。评出好党员2287人,不合格党员24人(占党员总数0.11%)。劝退、除名6人,限期改正4人,取消预备期14人。

第五节 党校工作

1959年3月,区委首次举办党员干部训练班,1960年4 月,改办为中共普陀区委党校。党校以马列主义、毛泽东思想为指导,以党的路线、方针、政策为中心,以党的基本知识和优良传统为主要内容,贯彻理论联系实际的方针和整风精神,对干部加强理论教育和思想政治教育。自1959年3月~1965年,共举办各种干部轮训班35期,参加学习的党员于部6376人次。1960年11月~1961年底,以工业大厂为核心组织业余党校8所,以《毛泽东选集》第四卷和党的基本知识为主要内容,举办学习班3期,参加学习的基层党支部书记、车间主任等干部4000余人。

这个时期干部教育对提高干部的理论、思想、政策和业务水平起了重要作用,但由于党的工作中的“左”的错误影响,也灌输了不少“左”的错误思想。

“文化大革命”期间,党校停办。至1977年10月恢复。1978年2月~1990年底,共举办各种学习班、轮训班112期,参加学习的干部8853人次。这时期,干部教育以马克思主义哲学思想为指导,以学习“实践是检验真理的唯一标准”为开端,拨乱反正,正本清源;学习中共十一届三中全会以来的路线、方针、政策,探索走具有中国特色的社会主义道路;学习《邓小平文选》和党的建设理论,加强党的建设工作。

1983年4月,中共中央作出《关于实现党校正规化的决定》后,党校工作逐步走上以办较长期(2~3年)的正规化培训和短期轮训并举的道路。1985年9月~1990年底,与市委党校和中央函授学院合办2~3年学制的大专班8个,学员493人,其中已毕业208人,本科班2个,学员62人。与上海市电视大学、普陀区业余大学合办具有相当大专学历的专业证书班4个,学员240人,单科专修班11个,学员1360人。正规培训班都以马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、中共党史等马列主义基本理论为主课,同时学习现代化管理的基础知识。

第六节 老干部工作

一、离休干部工作

1979年7月,由区委组织部部长分管老干部工作。1981年,区委组织部设干部二科,负责离休干部工作。1984年3月,区委成立老干部科,1985年1月改设老干部局。各系统、街道由党委组织科专人负责老干部工作。

1979年,全区首批老干部杨福林等离休。1980年,又有一批老干部离休,成立离休干部党小组。1981年,干部离休范围扩大,离休干部增多,成立离休干部党支部。1983年,全区有离休干部219人,易地安置来区58人。1984年3月,区委召开老干部工作会议,成立离休干部党总支委员会,下设区委区政府、城建、教育、公安和易地安置等离休干部党支部。1990年,全区有离休干部(包括易地安置来区)671人,其中党员600人,按系统或住地建立党总支1个、党支部28个,分别归属区机关或街道党委。

1987年1月,成立上海市老干部大学普陀区分校,同年3月开学,2个班,学员58人,9月开4个班,学员120人。先后开设书法、烹饪、医疗保健、气功、诗词、老年迪斯科、马列主义和改革等课程。1990年3月,112名学员获上海市老干部大学荣誉结业证书。普陀区分校被评为市先进学校。9月,普陀区分校设5个班,吸收区内学员100人,外系统30人。

老干部离休后,基本政治待遇不变,生活待遇略为从优。每月学习文件、听时事政策报告1~2次,党员过组织生活1次。盛夏和严冬不集中学习,每年组织离休干部参观城乡建设,访问工厂和农村,祭扫革命烈士陵墓活动1~2次。

普陀区中心医院优待离休干部,门诊优先,开设老干部病房,有20个床位,配有医生、护士。每年组织医生为离休干部体检1次。离休干部急诊用车费可以报销。

区政府多次为离休干部解决住房困难,1983年在曹杨二村建造老干部住房2300平方米;1988年在曹杨七村建造1400平方米。先解决突出困难,单位有能力使干部住房面积达标的,离休干部优先达标。1990年起,老干部离休前,先把住房困难解决。易地安置的,先解决老干部建房费才予接受。

二、机关退休干部工作

1987年8月,建立区机关干部退休管理委员会,由区人事局副局长兼任主任委员。侧重搞好退休干部各项服务管理工作,开办第三产业,以改善机关退休干部的物质文化生活待遇。在退休干部党员中建立党总支委员会,下设3个党支部,属区机关党委领导,侧重抓退休党员和干部的思想政治工作。1990年底,有机关退休干部224人。