第一章 党的组织

第一节 沿革

20世纪初,沪西小沙渡是纱厂工人集中的地区。有日商内外棉株式会社的11家纱厂,还有一些其他的日本纱厂和中国纱厂。日本资本家对中国工人进行残酷剥削和压迫。

民国8年(1919年)5月4日,北京爆发了反帝反封建的爱国运动。6月5日,日商内外棉五厂工人率先响应罢工。迅速扩大为内外棉各厂和华商纱厂1.5万人的总罢工,斗争很快影响到全市。

民国9年10月,上海共产主义小组成员李启汉在小沙渡地区的槟榔路(今安远路)锦绣里开办工人半日学校,这是全国最早由共产主义小组创办的工人学校之一。民国10年7月,中国共产党诞生后,8月,在工人半日学校基础上设立第一工人补习学校,中国劳动组合书记部干事李震瀛任校长。民国11年秋,中国社会主义青年团派成员嵇直到小沙渡地区开展工作。民国13年5月,党中央工人运动委员会书记邓中夏到上海开展工人运动,在东京路(今昌化路)劳勃生路(今长寿路)拐角处开办沪西工人补习学校。同年9月,在中共中央委员项英和邓中夏指导下,成立沪西工友俱乐部,孙良惠任主任,嵇直任秘书。邓中夏、项英、刘华、蔡和森、恽代英、杨之华、李立三等都曾到俱乐部讲课,宣传革命,组织群众。

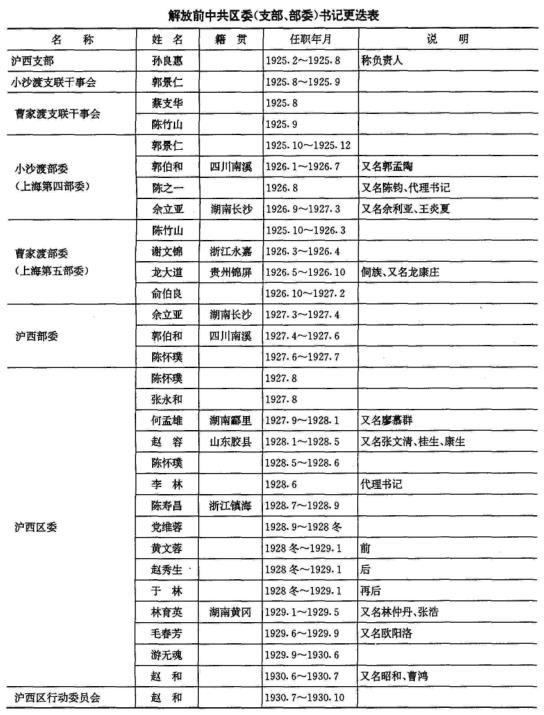

民国13年9月,小沙渡地区成立第一个党小组。民国14年1月,成立中共沪西支部。同年8月,沪西地区建立中共小沙渡支部联合干事会和曹家渡支部联合干事会(简称支联干事会);10月,中共上海地委在全市分设7个部委员会(简称部委),小沙渡为第四部委,曹家渡为第五部委。民国16年3月,为准备上海工人第三次武装起义,2个部委合并为中共沪西部委。

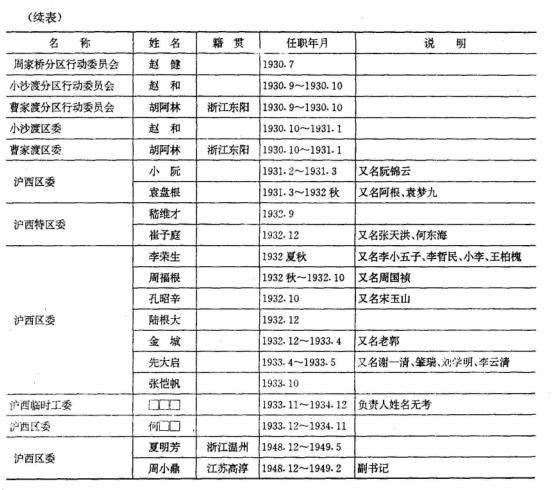

民国16年,蒋介石发动四一二政变后,党的组织屡遭破坏,变动频繁。同年8月,沪西部委改称沪西区委,受江苏省委领导;民国19年7月,为搞城市武装暴动,建立中共沪西行动委员会(简称行委),下设周家桥、曹家渡、小沙渡3个分区行委;后因暴动屡受挫折,撤销行委,恢复区委;民国21年8月,建立沪西特区委,专门领导日商纱厂党组织,与区委并立;11月,特区委、区委遭破坏,建立沪西区临时工作委员会;民国22年底又恢复沪西区委;民国23年11月后,组织遭破坏,党在沪西的区级领导机构不再存在,但在工会、共青团和中央文委内的党团员仍坚持斗争。

民国26年7月,党中央派刘晓到上海贯彻党的抗日民族统一战线总方针和白区工作方针策略,恢复和重建江苏省委,按产业和行业建立党的领导机构。民国27年6月,在地下党上海工人运动委员会(简称工委)的领导下,沪西地区建立中共上海市杂厂委员会(简称杂委);8月,建立中共沪西中国纱厂委员会(简称中纱);民国28年下半年,建立中共沪西敌纱委员会(简称敌纱)。民国31年冬,中纱与敌纱合并,建立中共沪西纱厂委员会(简称纱委)。

民国34年冬~36年,沪西各产业党的机构有:中共沪西杂厂委员会(简称杂厂);中共沪西杂纺委员会(简称杂纺),中共沪西中纺纱厂委员会(简称中纺);中共沪西民营纱厂委员会(简称民棉);中共沪西绸厂委员会(简称丝绸);中共沪西机器业支部(简称机器)。

民国37年12月,为适应上海面临解放的形势,地下党上海市委决定按地区建立党的领导机构,在市委常委、工委副书记马纯古主持下,成立地下党沪西区委,下设:“中纺”、“民棉一”、“民棉二”、“杂纺”、“机器”、“卷烟面粉”、“劳工教育”、学生和地区9个分区委。

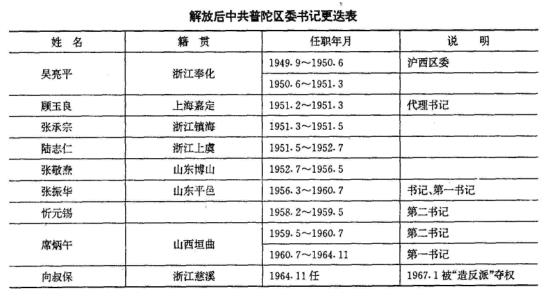

1949年5月,上海解放,沪西地区党组织配合接管委员会开展工作。1949年9月,建立中共沪西区委,辖普陀、江宁2行政区党组织。1950年6月,撤销沪西区委,建立中共普陀区委。

1951年9月,国营企业党组织划归市委工业生产委员会沪西分会领导。1952年1月,国营、公私合营工厂党组织划归沪西产业党委领导。1953年4月,市委成立轻工、纺织等产业党委,全区公私合营企业党组织陆续移交市产业党委。1956年4月,市委撤销产业党委,全区内除市委直属厂(上棉一厂、二厂)外,国营、公私合营工厂党组织,全部下放区委领导。1964年,市委各工业局建立党委,并设政治部。4月,工厂基层党组织分别划归市各工业局和工业公司党委领导;区委领导区内商业、城建、文教、机关、街道等基层党组织,并在政权和群团机构设立党组。

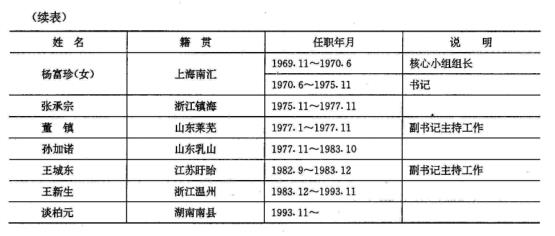

“文化大革命”开始后,1967年1月,造反派夺了区委的权,党组织被迫停止活动。1969年11月,成立中共普陀区核心小组,逐步恢复党的组织生活。1970年6月,重新成立区委。

解放后至1993年,普陀区共召开5次党的代表大会。

第二节 代表大会和代表会议

一、代表大会

中共普陀区第一次代表大会

1956年6月2~7日,在区人民委员会(现区人民政府)礼堂召开。出席正式代表338人,列席代表203人。区委书记张振华致开幕词,区委副书记安中坚作《贯彻市委关于加强党对社会主义竞赛的领导,广泛地开展先进生产者运动的指示》的报告。

大会选举产生中共普陀区委委员21人,候补委员6人。选举产生柯庆施等出席中共上海市第一次代表大会代表58人,候补代表5人。

大会通过决议,要求全区党组织,牢固地树立依靠工人阶级搞好生产的思想,区级机关各部门要以工业生产为中心,为工业生产服务。

中共普陀区第二次代表大会

1970年6月8~11日,在曹杨影剧院召开。出席正式代表513人,列席代表73人。杨富珍代表中共普陀区核心小组作工作报告。这次代表大会是在“文化大革命”期间党的“九大”错误方针指导下和江青反革命集团在上海的帮派体系严格控制下召开的。上海市革命委员会成员徐景贤等人到会并讲话。

大会选举产生中共普陀区委委员22人。其中有造反派12人。

中共普陀区第三次代表大会

1986年7月29日~8月3日,在沪西工人影剧院召开。出席正式代表308人,列席代表33人。区委书记王新生代表区委作题为《锐意改革创新,开发繁荣普陀,为改造振兴上海作出贡献》的报告,顾家宁代表纪委作《为实现全区党风根本好转而努力》的报告,讨论《上海市普陀区1986~1990年经济和社会发展计划纲要(草案)》。

大会选举产生中共普陀区委委员23人,候补委员4人;选举产生区纪委委员17人。

大会通过决议,要求全区党组织和共产党员在中央和市委领导下,团结全区人民,坚持把改革放在首位,加强党的建设,加强社会主义民主和法制建设,发扬愚公移山精神,艰苦奋斗,扎扎实实,全面开创普陀区两个文明建设的新局面。

中共普陀区第四次代表大会

1990年1月10日~13日,在沪西工人影剧院召开。出席正式代表385人,列席代表40人。区委书记王新生代表区委作《切实加强党的建设,治理整顿,深化改革,把开发繁荣普陀的事业继续推向前进》的报告,顾家宁代表区纪委作《严肃党纪,为切实推进全区的党风建设而努力奋斗》的报告。

大会选举产生中共普陀区委委员25人,候补委员4人。选举产生区纪委委员17人。

大会通过决议,要求全区各级党组织和全体共产党员,要在党中央和市委的领导下,全心全意依靠工人阶级,紧密团结全区人民,深入学习贯彻中共十三届四中全会、五中全会和江泽民在庆祝国庆四十周年大会上讲话的精神,坚持党的基本路线,坚持反对资产阶级自由化,认真贯彻执行进一步治理整顿和深化改革的方针。

中共普陀区第五次代表大会

1993年1月3~6日,在沪西工人影剧院召开。 出席正式代表387人,列席代表77人。区委书记王新生代表区委作《加快改革开放和经济建设步伐,夺取开发繁荣普陀事业的新胜利》的报告。张克明代表区纪委作《全面贯彻党的基本路线,为保证促进普陀区的改革开放和经济发展而奋斗》的报告。

大会选举产生中共普陀区委委员25人,候补委员4人。选举产生区纪委委员17人。

这次大会作出了全区功能定位的重大决策,要求全区各级党组织和全体党员深入贯彻党的十四大精神,坚持党的基本路线,团结和带领全区人民真抓实干,为实现把全区建成上海西区的物资贸易中心和环境整洁、优美,经济、社会协调发展的新城区的宏伟目标而努力奋斗。

二、代表会议

中共普陀区第一次代表会议

1954年8月16~20日,在潘家湾路371号安达二厂(今上海第三纺织机械厂)会场召开。出席正式代表288人,列席代表92人。根据中共七届四中全会的精神,区委书记张敬焘作《普陀区委关于团结问题与领导作风的检查》报告。

大会通过决议,坚决拥护中共七届四中全会《关于增强党的团结的决议》。

中共普陀区代表会议

1984年6月26~27日,在区人民政府礼堂召开。出席代表352人。26日选举产生出席中共上海市第五次代表大会代表11人,候补代表1人;27日交流以整党精神,加快改革步伐,开创新局面的经验。

中共普陀区代表会议

1992年10月16日,在武宁路200弄区房产局会议室召开。出席代表175人。选举产生出席中共上海市第六次代表大会代表9人。

附一 普陀区选举产生的中共上海市历届代表大会代表名单

出席市党代表大会的代表,第一、五、六届分别由区党代表大会和代表会议选举产生,第二、三届分别由全区基层组织划分12个、15个选举单位召开党员大会选举产生;第四届通过召开代表协商会议协商产生。

第一届(1956年)代表58人:

王克、王文石、王健英、亓逢儒、朱思成、李琦涛、李仲培、李培南、宋久余、杭惠兰、柯庆施、孙群山、徐春明、张祺、张植、张志萱、张凯群、陈克奇、曹人杰、戴梦鳌、顾玉华、王世普、王大川、王绍先、王炳文、史久源、朱森林、朱素琴、刘恩洲、孟仲圣、马达、席汗卿、高进三、张敬焘、张爱宝、张芳春、陈尤然、屠传泗、冯火、赵熙祥、杨希冰、赵琅、赵文卿、郑铁桥、王杰、安中坚、张一雷、阎同科、丁魁、郝振广、张振华、杨锐、顾松盛、刘盈、宋桂生、卫真、盛鹤兴、赵斌。

候补代表5人:

朱义良、陆阿妹、王成会、邱洪恩、郑定贤。

第二届(1958年)代表41人:

陈丕显、忻元锡、理浔、张敬焘、冯火、朱思成、江陵、楼岱、陆志仁、肖德琳、郑梅修、丁一、狄景襄、牟耀东、张振华、蒋涛、归素贞、钱镜寰、王致中、夏正言、赵斌、马子成、阎同科、李夏、王世普、张明、杨宣轩、裔式娟、汤桂芬、萧车、傅振军、王一平、李文彬、邢江友、黄葵、张浩波、顾训方、赵文卿、吕风沙、张承宗、陈克奇。

候补代表4人:

王杰、赵熙祥、张一雷、傅继生。

第三届(1963年)代表32人:

王长仁、王致中、井庆范、马子成、张一雷、张志萱、张效良、张浩波、张耀辉、归素贞、孙立格、刘恩洲、忻元锡、朱思成、肖德琳、匡和弟、李玉峰、李维隆、陈丕显、陈尤然、郑铁桥、席炳午、陆志仁、姜永昌、汤桂芬、杨永直、高进三、崔辉武、傅振军、彭大鹏、黄葵、楼岱。

候补代表2人:

毛和林、邱洪恩。

第四届(1970年)代表10人:

陈立、马宝成、周正美、鲁言杰、戴行塘、李阿桂、邹阿五、邵成璋、姚月珍、王彩娟。

第五届(1984年)代表11人:

王旭生、王新生、朱玉芳、华双雄、严益民、何全刚、汪建华、张玉莲、张兆祥、陈汉文、顾树栋。

候补代表1人:

陈静芳。

第六届(1992)代表9人:

王含芳、王新生、叶红、苏文贵、张乾、张克明、徐虎、徐柏章、蔡军。

附二 全区出席中共全国历届代表大会代表名单

第八届(1956年,1人):

归素贞 。

第九届(1969年,1人):

杨富珍。

第十届(1973年,2人):

杨富珍、尹学尧。

第十二届(1982年,1人):

顾家宁。

第三节 工作机构

解放前,区委(支部、部委)没有设立专门工作机构,由党组织领导成员分管组织、宣传、职工、学生、妇女等工作。

1949年9月,中共沪西区委工作机构有秘书室、组织部、宣传部。

1950年6月,中共普陀区委设秘书室、组织部、宣传部。11月,增设纪律检查委员会。1951年7月,增设统一战线工作部(简称统战部)。1952年9月,增设财政经济委员会。10月,增设民棉、杂纺、五金、轻工、店员和文教(12月改称学校工作委员会)等6个工作委员会。1953年4月,撤销民棉、杂纺、五金、轻工4个产业工作委员会,增设工业工作部,店员工作委员会划归财政经济委员会领导。1955年1月,撤销学校工作委员会,设学校工作部(后称文教工作部);3月,撤销财政经济委员会,设财政贸易工作部。1956年3月,秘书室改称办公室。其间,临时机构有:保卫委员会、保密委员会、增产节约委员会、“五反”指挥部、失业工人救济委员会、劳动就业委员会、整党建党办公室、贯彻婚姻法办公室、民主改革委员会及其办公室、宪法(草案)宣传办公室、审干委员会、专门(肃清反革命)小组、清理(政治)案件小组、对资改造十人小组、工资改革委员会及其办公室。

至1956年3月,区委工作机构有办公室、组织部、宣传部、统战部、工业工作部、文教工作部、财政贸易工作部、纪律检查委员会。

1956年4月,市委将区内国营工厂和公私合营工厂党组织下放区委领导,工业工作部改设轻工业工作部和重工业工作部(1962年2月又合并为工业工作部),8月,纪律检查委员会改称监察委员会(1963年5月,改为市监察委员会驻区监察组)。1957年10月,文教工作部改称教育卫生工作部。1958年10月,增设政法工作部(1962年7月改设政法领导小组)。1960年4月,在党员干部训练班基础上设党校。10月,增设市政建设交通部(1962年9月撤销)。1964年4月,区委工业系统党组织移交市产业党委领导,撤销工业工作部。同时,财政贸易工作部改称财贸政治部。其间,临时机构有:机关、工业、文教和民主党派等3个反右派斗争领导小组、交通运输指挥部、里弄整风领导小组、干部下放领导小组、炼钢指挥部、副食品生产领导小组、物资清查办公室、城市人民公社工作领导小组及其办公室、对台工作领导小组、整风领导小组、围垦委员会、技术革命技术革新办公室、人口工作领导小组及其办公室、甄别领导小组、“两反”(反贪污盗窃、投机倒把)案件专门小组、计划生育委员会及其办公室、外事工作领导小组、改造右派领导小组、文化革命办公室。

至1966年,区委工作机构有办公室、组织部、宣传部、统战部、财贸政治部、教育卫生工作部、党校、监察组、政法领导小组。

1967年1月,造反派夺权,区委工作机构被迫停止活动。1969年11月,建立中共普陀区核心小组,设立组织组、政宣组和专案(清理阶级队伍)办公室。1970年6月,建立区委,同区革命委员会合署办公。设办公室、组织组、政宣组。其间,临时机构有:清理阶级队伍领导小组及其办公室、工人毛泽东思想宣传队普陀区团部、知识青年上山下乡领导小组及其办公室、“四个面向”(面向农村、面向边疆、面向工矿、面向基层)领导小组、“一打三反”(打击反革命分子、反对贪污盗窃、投机倒把、铺张浪费)领导小组、“文攻武卫”指挥部普陀分部、野营拉练指挥部、清查“五一六”领导小组、清查政治案件领导小组及其办公室、“批林批孔”联络站等。

1978年2月,区委与区革命委员会分署办公。区委设立办公室,恢复组织部、宣传部和统战部,8月,恢复党校。1979年7月,恢复纪律检查委员会(简称纪委)。1982年5月,增设政法委员会。1985年1月,增设老干部局。1985年4月,纪委改为中共普陀区纪律检查委员会,不再作为区委工作机构。1987年10月,增设对台办公室。其间,临时机构有:保密委员会、清查办公室、复查办公室、干部考察办公室、“右派分子”摘帽办公室、回城知识青年统筹安排办公室、整党办公室、打击经济领域严重违法犯罪活动办公室、党史资料征集委员会及其办公室、“五讲四美三热爱”委员会(后改为精神文明建设活动委员会)及其办公室等。

1990年,区委工作机构有:办公室、组织部、宣传部、统战部、老干部局、党校、政法委员会、对台办公室。

1990年,区委在所属各大口,分别设立建设工作委员会、教育工作委员会、卫生工作委员会、财政贸易工作委员会、集体事业工作委员会。至1990年底,区委在区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区工会办事处、区妇联、区工商联、区科协及15个区政府部门设立党组。