第二章 中国民主同盟

第一节 组织

中国民主同盟(简称民盟),是以教育、文化、科技界的中上层知识分子为主组成的。民国30年(1941年)3月19日在重庆建立。民国36年10月,国民党政府宣布民盟为“非法团体”,民盟成员被迫转入地下。民国37年3月,民盟建立上海区执行部,按行业辖12个区分部。境内盟员绝大多数在大夏大学(今华东师范大学)以学生为主的第二区分部,有杨维骏、何孝尧、赵寿先、毛引、徐承烈等。其他如汪庆龄、李志道、王强、祝庸、沈永泉、王瑞云、孙文芝等在第四、六、八、九、十二区分部。解放前,大夏大学民盟组织参与中共地下党组织的学生运动。民国37年,“反美扶日”大游行时,盟员毛引编发《快报》。民国38年元旦,徐承烈、马永明派专人收抄新华社广播《将革命进行到底》等,油印分发、宣传。毛引受托去江西等地对国民党军队进行策反和搞武装斗争。杨维骏与国民党政府云南省主席龙云之子是大夏大学同班同学,中共和民盟委派他去云南劝说龙云反正,为实现云南和平解放起了重大作用。

1949年5月,民盟恢复活动,区内盟员仍在原区分部活动。

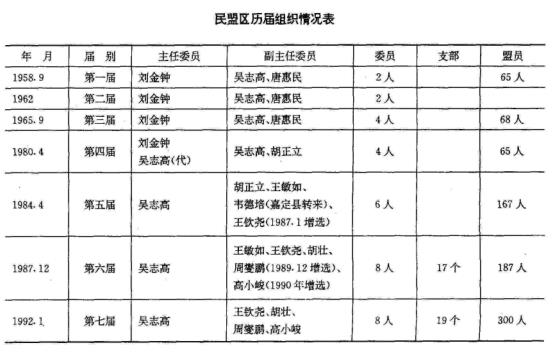

1956年5月,民盟上海市委员会按地区分行业建立支部和直属小组。在区内建立的有:普陀区综合支部(金融、纺织等),沈永泉为主任,委员2人,盟员19人;普陀区中教联合支部,顾克俭为主任,委员2人,盟员23人;普陀区小教直属小组,盟员8人。同年12月,根据民盟市委决定,筹建民盟普陀区工作委员会。1958年9月,建立民盟普陀区委员会(简称区委会),至1990年底,共有盟员251人,其中加入中共组织的有7人。1983、1988年,吴志高被选出席民盟第五、第六次全国代表大会,并任民盟第九届市委常委。

第二节 主要活动

一、 自身建设

区委会历来重视思想和组织建设。“文化大革命”期间,区委会被迫停止活动。1979年恢复活动。1987年,区委会提出:“民盟必须加强自身建设,盟员都要为改革开放服务。”1990年,盟员代表会议强调:在加强民盟的自身建设中,切切实实地提高每个盟员的素质,以适应新形势下开展政治协商、民主监督的需要,并制定了《加强自身建设积极参政议政若干措施》和《普陀区民盟基层支部暂行工作细则》。

每周的区委会和双周的干部会,主要是学习中共的方针政策,明确形势,并布置任务。还不定期举行报告会,邀请民盟市委、中共区委或统战部领导就盟员比较关心的问题作辅导报告,会后布置专题讨论。曾把“新时期盟员的形象”作为支部组织生活内容之一,要求盟员围绕政治思想、观念形态、道德品质、政党意识、业务贡献、群众关系、遵纪守法、工作方法、生活作风等10个方面,各抒己见,开展讨论。还利用寒暑假举办学习班,对重大事情进行深入研讨,交流盟务活动经验。

1989年春夏之交的政治动乱中,区委会多次召开干部会议,分析形势,要求全体盟员务必保持民盟与中共“风雨同舟,患难与共”的传统,同中共中央在政治上保持一致,坚持上下班制度,完成本职工作,态度鲜明地拥护中共中央的果断措施。

与此同时,区委会还要求每个盟员在各自岗位上,兢兢业业,勤奋工作,而且要成为行家里手,为中华发展多作贡献。80年代后期,共有盟员40多人受到表彰,获得各种荣誉称号。如上海灯泡厂工程师王菊珍发明“钨铈电极”,获得国家一等科技发明奖。区中心医院外科主任王钦尧发明“骶椎止血钉”,解决了病人手术时流血过多的难题,获国家三等奖。原真如中学副校长韦德培创造了“三笔查字法”,并编辑《新汉语词典》。区教育局副局长周燮鹏(原甘泉中学语文教师)获市科学论文一等奖。有盟员近30人荣获市、区园丁奖。

1985年、1987年,区委会两次被民盟市委评为先进集体;1989年,被评为上海市各民主党派先进集体。

二 、参政议政

1.区委会参加地方国家大政方针和重要事务的协商讨论

盟员先后被选为历届区人大代表14人,区人大常委会委员2人,市人大代表2人。刘金钟曾任区人民委员会委员。有33人先后任区政协委员,其中9人任常委、3人任副秘书长、3人任专门委员会副主任,吴志高任区政协第七、八届副主席;周燮鹏任区政协第九届副主席。2人任市政协委员,王菊珍任全国政协委员。在历届人大、政协会议上,提出议案、提案,并作专题发言。1990年区政协八届一次会议上,提出提案58件,其中5件被评为优秀提案。有2人作大会发言。1990年,有3人分别受聘为特邀监察信息员、审计员、物价监督员。

2.参加各项政治活动

1950~1952年,参加土地改革、抗美援朝、镇压反革命、“三反”、“五反”运动。1955年,在对资本主义工商业改造中,李志道参加区制药业工作组,参与推动该行业的社会主义改造。1965年,刘金钟、吴志高先后赴嘉定马陆、金山新农、嘉定外冈参加社会主义教育运动。

3.协助中共和政府落实各项政策

1957年,盟员中有一批人被错划为右派,“文化大革命”中,许多盟员又蒙冤受屈。中共十一届三中全会后,他们陆续得到平反昭雪,恢复名誉。区委会派专人协助有关部门,提出安排意见。1982年,根据民盟中央通知精神,区委会深入调查研究,向有关部门提供情况,协助中共和政府进一步落实知识分子政策。

4.献计献策

1984年,区委会在换届大会上,要求民盟组织及全体成员发挥智力优势,为振兴中华、统一祖国,实现四化作出贡献。盟员在完成本职工作的同时,调查情况、收集资料,先后写成《关于中等教育结构改革》、《中小学校舍状况》、《实施义务教育法,解决初中流生问题》、《端正办学思想,切实办好初中》以及《关于提高小学师资水平的意见和建议》等报告,送有关部门参考。同年,区委会深入曹杨、北海中学和区教育学院进行重点调研,写成书面材料,在福建漳州九省市普通教育改革研讨会上进行交流,受到民盟中央的重视。此后,盟员对经济和社会问题又提出了一些建议,其中《关于长寿路商业布局》、《市属企事业与区属经济“联姻”现状与对策》,经区政府有关部门研究认为“比较切合实际,对制定区的经济规划很有参考价值”。副主委王敏如给中共普陀区委两位领导的《关于加强我区两个文明建设》的信,《普陀简报》用《诤友之情,肺腑之言》为题摘发,指出这方面的设想“颇有见地,鲜人耳目,阔人眼界,区委热诚希望我区各界有识之士,能多直抒己见,为开发繁荣普陀献计献策”。

三、社会服务

1983年,区委会除与民进合办“树人业余学校”外,还先后开办以外语、专业为主的“普盟专业进修学校”、“普陀民盟业余会计学校”,结业学员1.5万余人:开办“经济合同法培训班”、“中小学行政管理研讨班”等短期专业培训班,培训学员5000余人。区委会办学的成绩和经验,曾在民盟中央召开的办学工作会议和市政协、市成人教育会议上交流。区委会还组织一批具有科技专长的盟员开设“多学科咨询站”和“科技服务部”,为一些工厂企事业单位解决不少生产技术上的难题;经与所在单位协商,派出学有专攻、教有特长的教师盟员多人,赴云南、陕北、广西讲学,支援老、少(少数民族)、边区发展教育,开拓人才。