第一节 沿革

1949年5月上海解放,中国人民解放军上海市军事管制委员会任命赵虞为接管专员,接管普陀区区公所。6月3日,成立区接管委员会,赵虞任主任委员,驻军团长范国璋、公安分局局长董镇任委员。经过一年政务接管和民主建政工作,1950年6月,成立普陀区人民政府,由市人民政府直接领导。区接管委员会随之撤销。

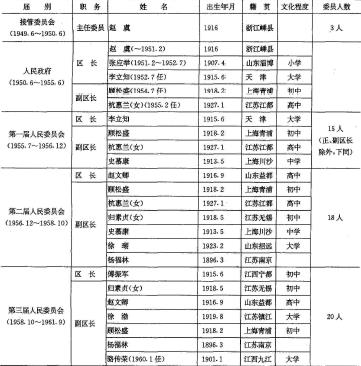

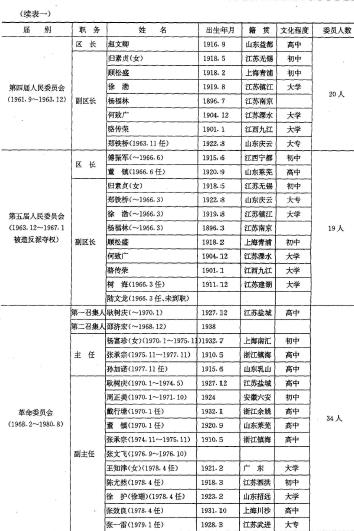

1955年7月,区第一届人民代表大会第二次会议选举产生首届区人民委员会(简称区人委),至1965年12月,先后举行过五届人民代表大会会议,选举过五届正、副区长和人民委员会委员。区人民委员会,即区人民政府,既是区人民代表大会的执行机关,又是区的行政机关。

“文化大革命”开始后,1967年1月,区人委及其工作部门先后被造反派夺权,停止工作。1968年2月29日,成立区革命委员会,实行党、政合一的体制,包揽党、政、司法等各项工作。1970年6月中共区委恢复后,区革命委员会为行政机关。

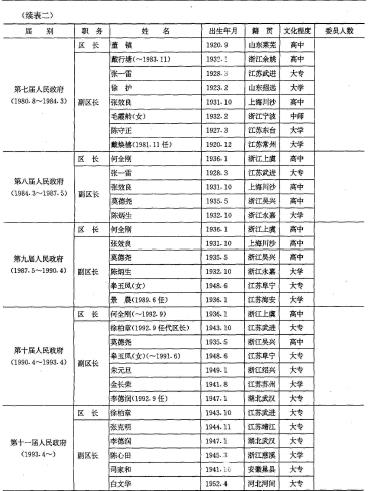

1976年10月,粉碎江青反革命集团后,区革命委员会工作延续了一段时间。1980年8月,区第七届人民代表大会第一次会议,依法恢复区人民政府的名称,选举产生区长、副区长,组成第七届区人民政府。到1993年,共产生过11届区人民政府。

1984年真如镇划入普陀区后,先后举行过第十、十一、十二、十三届镇人民代表大会会议,组成第十、十一、十二、十三届镇人民政府。

区长、副区长(主任、副主任)更迭表

第二节工作机构

1949年6月,区接管委员会设秘书室和民政、户政、文教、调解4股,同时建立普陀公安分局。

1950年6月,区人民政府设置秘书室和民政(包括调解工作)、工商、文教、卫生4个科(户政股于1950年3月移交公安分局、调解工作于1952年并入区法院), 8月,建立上海市税务局普陀区分局。1952年第二季度,建立劳动科、人事科,秘书室改为办公室。

1954年,增设财政科、统计科和手工业科。1955年7月,建立粮食科。1956年,原工商科分设为工业科和商业科;原文教科分设为文化科和教育科。增设民族宗教华侨事务科、建设科和体育运动委员会。

1956年末,区人委设办公室、人事科、民政科、劳动科、财政科、统计科、教育科、卫生科、文化科、工业科、商业科、手工业科,民族宗教华侨事务科、建设科、体育运动委员会、公安分局、税务分局。

1957年9月,撤销统计科,统计工作划归办公室;撤销工业科、手工业科,建立工商行政管理科。商业科又分出服务科。增设房地产管理科。12月,教育科改为教育局。1958年2月,卫生科改为卫生局。12月,粮食科、商业科、服务科合并,成立商业局。1959年3月,财政科与税务分局合并,建立财政局。6月,建设科改为建设局,撤销工商行政管理科,恢复工业科。10月,增设交通运输局。1961年1月,劳动科改为劳动局。商业局分为一局、二局。

1962年5月,撤销建设局,恢复建设科。7月,撤销房地产管理科,建立房地产管理局,商业一局、二局又合并为商业局。9月,撤销工业科,恢复工商行政管理科,财政局预算管理科划归区人委,重新建立财政科,财政局恢复为税务分局。10月,从商业局中分出粮食局,并建立上海市供销合作社普陀区办事处。1963年,原区委城市人民公社领导小组办公室改为地区工作办公室,由区人委领导。5月,建立手工业管理局。10月,商业局和市供销合作社普陀区办事处合并,建立财贸办公室。1964年10月,撤销交通运输局,改为交通科。

1965年末,区人委设办公室、地区工作办公室、人事科、民政科、财政科、文化科、建设科、交通科、工商行政管理科、民族宗教华侨事务科、教育局、卫生局、劳动局、粮食局、房地产管理局、手工业管理局、财贸办公室、体育运动委员会、公安分局、税务分局。

1968年2月,区革命委员会成立,设办公室,取代区委办公室和区人委办公室;政工组包揽区委组织、宣传、监察和区人委人事工作部门;生产组负责工交、财贸、劳动等方面的工作;教卫组负责教育、卫生等工作。

1969~1971年间,撤销政工组,另设组织组、政宣组、专案组;撤销生产组,另设工交组、财贸组、地区组;成立上山下乡办公室和“五七”干校;房地产管理局、手二业管理局、粮食局、税务分局等相继成立了局革命委员会。1973年3月,恢复体育运动委员会。1974年8月,建立人民防空办公室。1975年2月,撤销教卫组,另设教育组、卫生组和工宣队办公室。

粉碎江青反革命集团后,1977年10月,恢复民政科。1978年2月,建立集体事业管理局。4月,恢复劳动局。5月,恢复工商行政管理科。7月,恢复教育局、卫生局和文化科。1979年1月,恢复财贸办公室,建立城市建设办公室、住宅建设办公室,民政科和工商行政管理科分别改为民政局和工商行政管理局。4月恢复民族宗教事务科。5月,恢复人事科。9月,建立外事办公室和华侨事务办公室。

1981年7月,建立司法科。1982年1月,撤销外事办公室,外事工作划归区政府办公室。8月,建立科学技术委员会。1983年5月建立生产合作联社(1987年改为街道经济管理办公室),1984年6月至9月,建立审计局、物价局和环境保护办公室,人事科、司法科、文化科分别改为局的建制。1985年12月,民族宗教事务科改为民族宗教事务局。1986年5月,建立档案局。6月,建立计划经济委员会。12月住宅建设办公室改为事业单位。1987年10月,建立台湾事务办公室。12月,建立监察局。1988年8月,建立商业委员会(筹),房地产管理局分为房产管理局和土地局。1989年5月,恢复外事办公室。7月,建立法制办公室。1990年6月,城建系统机构调整,建立建设委员会、市政管理委员会,设规划土地管理局、环境保护局、房产管理局、环境卫生管理局、建设管理局。1990年10月,建立计划生育委员会。

1990年末,区人民政府设办公室(法制办公室合署)、人事局(编委办合署)、民政局、司法局、监察局、档案局、物价局、审计局、劳动局、民族宗教事务局、文化局、教育局、卫生局、计划生育委员会、体育运动委员会、侨务办公室、外事办公室、台湾事务办公室、集体事业管理局、工商行政管理局、粮食局、财贸办公室(商业委员会(筹)合署)、计划经济委员会、科学技术委员会、建设委员会、市政管理委员会、规划土地管理局、房产管理局、环境保护局、环境卫生管理局、建设管理局、人民防空办公室、公安分局、税务分局。尚有街道经济管理办公室(未列为政府工作机构序列)。

区人民政府除常设工作部门外,还设置一些协调性的工作机构。主要有:人民防空委员会、防火安全委员会、青少年保护委员会、妇女儿童保护委员会、爱国卫生运动委员会、职工教育委员会、成人教育委员会、退休职工管理委员会、老龄委员会、高等教育招生委员会、中等学校招生委员会、群众文化工作委员会、抗震救灾委员会、植树绿化委员会、地方志编纂委员会、地名委员会、军事设施保护委员会、住房制度改革领导小组、无线电管理领导小组、电力设施保护网领导小组、人口普查领导小组、清查整顿社会团体领导小组、防汛指挥部、幼托办公室等。

第三节 派出机构

1949年6月,区接管委员会在药水弄建立第一个接管专员办事处,为区接管委员会的地区派出机构。8月,建立第二办事处,1950年2~3月,相继建立第三、四办事处。办事处建立后,废除保甲制度,筹建新的居民组织。1950年6月,区人民政府成立,接管专员办事处撤销,设立区人民政府派出人员办事处。具体联系与指导街道里弄居民工作。7月,真如区朱家湾镇及新径区吴淞江以北地区划归普陀区,分别设立第五、六、七办事处。1953年4月,以两个公安派出所所辖区设一个办事处,全区划分为8个办事处。5月,派出人员办事处改为区人民政府办事处。

1955年1月,根据第一届全国人民代表大会第四次会议通过的《城市街道办事处组织条例》,区人民政府办事处定名为街道办事处,作为政府的派出机关,直属区政府领导。6月,8个街道办事处调整为22个,后增加到26个。1957年11月,重新调整为14个。1959年,又合并为8个街道办事处。1960年4月,根据中共中央指示精神,在市委统一部署下,以街道办事处为单位筹建城市人民公社,同时成立党委,实行“一元化”的领导体制。后根据中共中央指示,城市人民公社未建立。1963年调整为9个街道办事处。

“文化大革命”开始后,各街道办事处先后被造反派夺权,1967年下半年起,各街道造反组织自行筹备成立“街道革命委员会”。1968年2月,区革命委员会成立后,对“街道革命委员会”进行了整顿,1968年8月,朱家湾街道革命委员会成立。1969年3~4月,其余8个街道也相继成立革命委员会。

1976年10月,粉碎江青反革命集团后,恢复街道办事处。由于居民人口增加和区域面积扩大,1981年8月,调整为11个街道办事处。1987年10月,又新建2个街道办事处。1990年,全区有普陀路、胶州路、沙洪浜、长风新村、曹杨新村、曹安路、东新村、朱家湾、中山北路、宜川新村、甘泉新村、石泉新村、沪太新村共13个街道办事处。