第二章 兵役

第一节 募兵、抽壮丁

解放前,国民党政府在境内曾有募兵和抽壮丁活动。时区公所区长兼募兵官,其警卫股和各保承办兵役业务。

募兵:民国36年(1947年)4集20~30岁男性“志愿兵”。普陀区公所14集任务111人,实募109人,逃亡2人,真如区公所募集任务26人,实募25人,逃亡1人。

抽壮丁:民国37年,以抽签方式在青壮年中征集义务兵。普陀区募集任务226人,真如区46人,其结果无统计数字。

第二节 征兵

抗美援朝期间,1951年1~10月,先后2次动员青年志愿参军。参加中国人民解放军部队和军事干校648人,其中工人471人,学生177人。

1955年冬,开始征集义务兵。1956年起,在中学生中招收飞行学员。1955~1990年,其中1957、1967年没有征兵;1963年征兵2次。1985年,实行“两个通知”(入伍通知、学生或待业青年分配工作通知)一起发,“两个50%”(按全市职工平均工资和本单位平均奖金各50%)发优待金。同年8月10日,实行兵役登记,确定预征公民对象,简化征兵工作程序。

区兵役征集工作机构,初称征集站,1958年改称征集办公室,“文化大革命”期间,区革命委员会设征兵领导小组。1980年,区政府设征兵办公室。

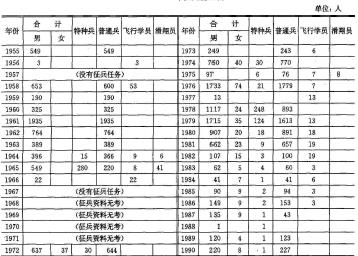

1955~1990年征兵统计表

第三节 预备役

1958年,对预备役军人进行统计登记,统计复员退伍士兵,登记预备役军官和副排级以上军队转业干部。全区有预备役军人657人(男586,女71人)。其中副排级以上预备役军官和转业干部311人,最高军衔为大尉。1963年,再次统计登记,全区预备役军官563人(其中团以上干部20人),复员退伍士兵3523人。

1980年,重新实施预备役登记,与民政部门安置工作结合,先登记、后安置。1984年,新兵役法规定,预备役分2类:一为18~28岁(基干民兵和经过预备役登记的退伍士兵);二为18~35岁(普通民兵和经过预备役登记的29~35岁的退伍士兵)。从此,预备役和民兵分类统一。