第一节 机构

解放后,司法行政事务先后由区人民政府、区人民法院兼理。1981年7月15日,区政府设司法科,负责管理司法行政工作。各街道办事处、镇政府设司法助理员,负责地区人民调解工作。1983年5月,司法科设区法律顾问处。1984年6月,设区公证处。1984年9月,区司法科改司法局。1985年1月,区法律顾问处更名为区律师事务所。1988年7月,增设沪西律师事务所。同年8月,区律师事务所更名为普陀律师事务所。1990年底,区司法局设办公室、调解科、宣教科,下属区公证处、普陀律师事务所、沪西律师事务所。

第二节 人民调解

1951年8月,区政府民政科设调解组,负责调解处理民间纠纷。1952年9月,调解组撤销。区法院派工作队到街道,帮助居民委员会建立调解组织,进行业务指导。1954年,全区有25个居民委员会建立人民调解委员会、调解小组140个。成员1161人。此后各级调解组织逐年增加。“文化大革命”期间,调解组织停止活动。1978年恢复。1981年,人民调解工作由司法科负责指导。1984年,各居民委员会都建立人民调解委员会。全区建立了由街道司法助理员、居委会调解委员会、居民小组调解员组成的三级调解网络。1985年以后,全区23个居委会建立了由居委会主任、调解主任、户籍民警和房管员参加的“居委会法律咨询站”;朱家湾街道建立全市第一家“街道法律事务所”;在190家工厂中建立人民调解委员会,按地区组成17个工厂调委会互助组,定期开展活动。1990年底,有人民调解委员会427个,调解人员10016人。

全区各级调解组织和广大调解人员调解处理各类民间纠纷,为增进团结,维护社会稳定发挥了应有作用。1978年,调解的民间纠纷总数就相当于法院受理的民事案件的16倍。区司法局(科)将防止民间纠纷激化作为调解工作的重点。1984年,在全区开展“民间纠纷、激化矛盾、非正常死亡三下降”竞赛活动,使全年的纠纷发生数比上一年下降23.7%。1985、1986年,民间纠纷数又连续下降。1987年,全区开展民间纠纷防激化竞赛活动,各级调解组织采用定期排查民间纠纷激化苗子、专项治理突出纠纷等方法,积极疏导调解各类民间纠纷,使民间纠纷调解率和调解成功率连续几年都保持在95%以上。1987~1990年,共调处各类民间纠纷11135件,其中家庭纠纷5681件,邻里纠纷3896件,房屋纠纷807件,婚姻纠纷436件,防止自杀140件、165人;防止凶杀115件、219人。1990年,实行“民间纠纷防激化奖励’制度,进一步推动防激化工作。真如镇桃浦新村第二居委会调委会的干部,成功地防止一起因婚姻纠纷,一方当事人欲将对方从阳台上摔下来的恶性事件;长风新村街道新渡口调委会主任刘三官,奋不顾身拖住因邻里纠纷而持刀斗殴的当事人,及时制止一起流血伤害事件。均受到上海市司法局的表彰和奖励。

1982~1990年期间,司法局(科)每年采取多种形式对全区各级调解人员进行政治和业务知识培训,8年共办培训班661期,培训32306人次。同时,帮助基层调委会建立健全民间纠纷登记、排查、调解处理记录和统计等各项工作制度。还在各街道(镇)建立由街道办事处(镇政府)、房管所、公安派出所、法院民事审判庭、街道妇联等部门负责人和司法助理员参加的人民调解工作联席会议制度,研究和调处各种疑难或可能激化的纠纷。1989年,区司法局在大隆机器厂召开工厂调解工作现场会,在桃浦地区和长风地区分别召开地区和工厂挂钩的互助组调解工作经验交流会,推动区企业事业单位人民调解工作进一步开展。1988年,区司法局在全区推广真如镇开展“争当好婆婆、好媳妇”竞赛活动的经验。1990年,又组织“家庭和睦、邻里团结”演讲团,到工厂、街道巡回演讲,进行法制教育和社会主义伦理道德教育。

1981~ 1990年,区有13个单位荣获上海市人民调解先进集体称号。55人荣获上海市人民调解先进工作者称号;107个单位荣获区人民调解先进集体称号,797人荣获区人民调解先进工作者称号。

第三节 法制宣传

解放后,区的法制宣传主要由公安分局、检察院和法院组织开展。1981年起,法制宣传教育工作,由区司法局(科)负责。1981~1985年期间,区司法局(科)依靠全区各级组织广泛宣传《宪法》、《婚姻法》和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》等法律法令。5年内,举办法制报告会37场,听众达4万余人;组织群众学习有关法律法令,参加入数达7.37万人次;组织法制演讲队到41家工厂、学校,为青工和中小学生上法制教育课68次;编印各种法制宣传资料18万余份,出法制宣传黑板报、墙报和宣传栏530期,制作法制宣传画板95块,到工厂、地区、学校巡回展出;多次开展“法制宣传周”活动;政法干部和律师,在热闹地段设置“法律宣传站”,为群众提供法律咨询,并出动宣传车在主要干道上进行法制宣传。

1985年起,在全区贯彻实施第一个五年普及法律常识规划(简称“一五”普法),主要做好3项工作:一是组织对领导干部的普法教育。首先对处级以上干部分批进行学法轮训。二是做好普法试点工作。协助区教育局在普陀中学和江宁路小学进行中小学生普法教育试点。配合胶州路街道和朱家湾街道开展居民普法教育试点。及时总结经验,逐步推广到全区中小学校和各街道(镇)。三是做好普法骨干的培训工作,成立普法讲师团,建立并培训了一支有667名法制宣传员组成的普法骨干队伍,为各单位进行法律常识的学习辅导。与此同时,司法局还配合有关部门举办专业法规学习班,重点学习《经济合同法》、《会计法》和《食品卫生法》等。区企业单位的厂长、经理、供销财务人员和从事食品生产经营的人员,共计4700余人参加专业法规学习。

在“一五”普法期间,全区参加普法学习人数达91344人,占应普法人数的96.56%。其中各级干部16289人,占干部总人数的98.5%;职工48177人,占职工总人数的94.07%,全区有84.3%的普法对象经考核合格,发给普法合格证,基本完成了第一个五年普法任务。在“一五”普法期间,司法局协助区教育局,组织和指导教育系统的普法工作。帮助制定普法规划,选编中小学生法制教育课教材;指导试点和培训工作;组织普法考核;配合学校设计各种普法教育活动;派司法干部为学校师生作法制讲座和辅导报告等,使师生法制观念普遍增强,从而使区教职工的普法合格率达98.2%;区青少年犯罪率几年来为全市最低区之一。区教育局被评为全国普法先进集体。区还有4个单位和8名个人被评为市普法先进集合和先进个人。

1989~1990年,会同区教育局、区青少年保护委员会、区老龄委员会等有关部门进行《上海市青少年保护条例》和《上海市老年人保护条例》的宣传;配合法院、检察院,宣传最高人民法院和最高人民检察院《关于贪污、受贿、投机倒把等犯罪分子必须在限期内自首坦白的通告》;配合区政府法制办公室在机关干部中进行《行政诉讼法》的宣传教育,共举办4次辅导讲座、199期(次)培训班,区机关举行《行政诉讼法》知识竟赛活动,组织全区处级以上干部、70名法制干部和千余名机关干部进行《行政诉讼法》知识考试,合格率100%;协同区委宣传部和区人大常委会法制工作委员会组织两次“宪法宣传周”活动,组织领导干部学习宪法座谈会,并运用各种形式在干部和群众中广泛宣讲宪法,提高公民的宪法意识;协助区机关党委在全区机关干部中坚持每月一次“学法日”制度,学习有关法律法规,推动依法行政、依法管理工作的顺利开展。

第四节 律师工作

解放后,区律师工作始于1954年,当时,由区人民法院指定院内专人担任刑事案件辩护人。1956年4月,区法院的刑事案件辩护工作由上海市第三法律顾问处律师负责。1981年8月,区法律顾问处筹建,1985年5月成立。到1990年底,区有“普陀”、“沪西”两个律师事务所,有专职律师12人,其中二级律师1人、三级律师2人、四级律师8人、未评职称的律师1人。有兼职律师17人,特邀律师34人,其中退休二级律师1人。

区法律顾问处筹建人员从1981年起即从事刑事案件辩护工作。1982年,增加民事案件代理、法律咨询和代写法律文书等业务。1983年,增加非诉讼代理业务。1984年起,应聘担任企事业单位的法律顾问。随着改革开放不断深入,社会各方面对法律服务的需要增加,律师业务发展迅速。1985~1990年,区律师担任被告辩护人的刑事案件1285件;代理民事案件2922件;代理非诉讼事务647件;代写法律文书3380件;解答法律咨询16388人次;接待来访21539人次;为法律顾问单位提供咨询意见5612件;参与经济项目谈判574次;代理经济案件诉讼816件;参加调处非诉讼事务923件,5年共帮助法律顾问单位避免经济损失1200多万元。1990年底,区内律师共应聘担任330家企事业单位的法律顾问。

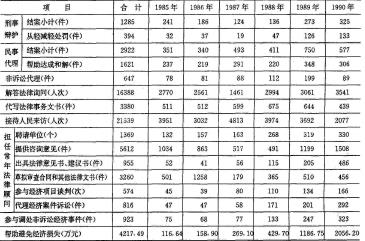

1985~1990年律师业务统计表

第五节 公证业务

解放后,区的公证业务由市公证部门办理。1983年,区公证处筹建,1984年6月成立。

1985~1990年,区公证处办理常规公证2603件,办理经济合同公证1030件,先后为30家企事业单位提供常年公证服务。区公证处1988年在承办一0一厂承包经营招投标公证的过程中,严格审查把关,保证了招投标工作的合法性和真实性,为上海进行承包经营试点的第一家企业提供了优质的公证服务。1988年,区公证处在为一家常年公证服务单位审查一份标的达496万元的钢材供销合同中,公证员到实地调查,发现对方早已将钢材转让,及时采取补救措施,使这个单位避免了重大的经济损失。

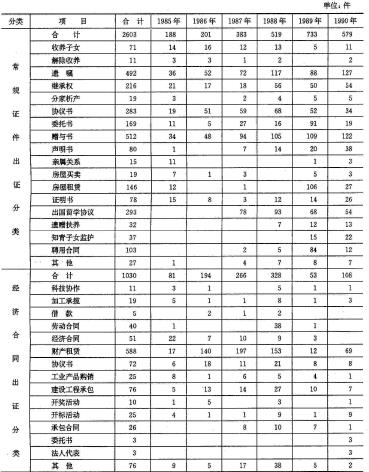

1985~1990年公证分类统计表