第二节 民国时期普陀城区的形成

1927年,北伐战争胜利之初,国民党中来政治会议颁布了《上海特别市暂行条例》,确定上海为特别市,直接隶属于中央,为与省平级的行政单位,其区域仍为原淞沪商埠督办公署所辖的上海县全境和宝山县南部的闸北市、吴淞市、真如乡、彭浦乡、江湾乡和高桥乡等市、乡(1)。稍后,国民党政府正式任命黄郛为上海特别市市长。1927年7月7日,上海特别市政府正式成立。此后,国民党政府颁布了《上海特别市条例》,对之前国民党中央政治会议所决定的内容予以进一步的确认。

上海特别市政府成立之后,考虑到“区域未经确定,设施既无标准,权限亦难划分,于进行事务诸多窒碍。亟宜首先厘定,以责专成而资治理细绎”,因而根据《上海特别市条例》的规定,并且考虑到地理、民情等各方面关系,在国民政府核准的特别市区域范围基础上,“酌量变通,重为改正,以期完善”,要求将宝山县大场、杨行,松江县莘庄,青浦、松江两县所属七宝以及南汇县周浦地区划入市区,以整理疆界,保证大上海建设计划的进行(2)。

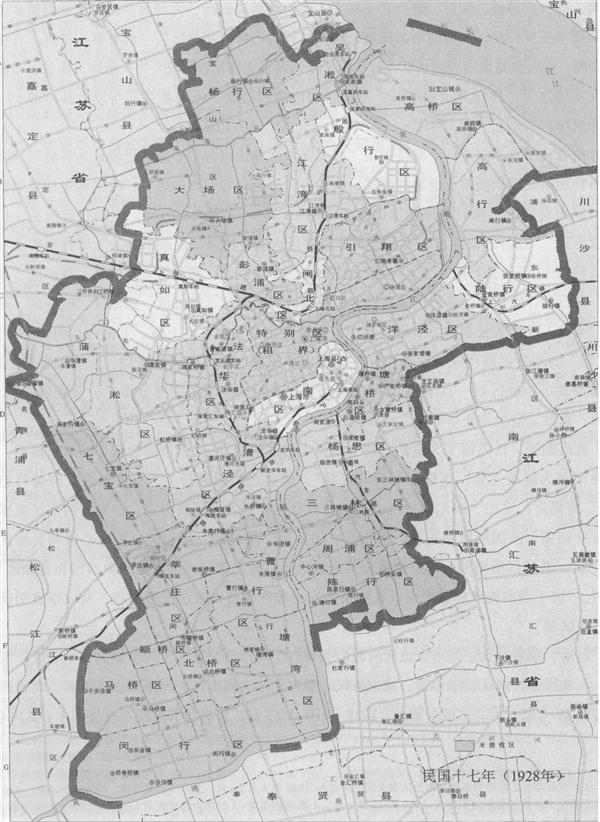

图1-3 1928年上海特别市辖区图(3)

江苏省方面因辖区人口及税收丧失严重,对上海特别市的划界要求坚决反对,省、市双方数次协商未果。1928年3月15日,国民党政府组织专门委员会在南京大学院召开会议,决定上海特别市的辖区范围仍以原国民党政府确定的区域为准,上海县南部的陈行、北桥、塘湾、颛桥、马桥、闵行、曹行和三林乡,宝山县所属杨行、大场两乡,南汇县周浦乡,松江县属莘庄乡和松江、青浦两县所属七宝乡被列为“暂缓接收区”,“俟等事业进展,有接收必要时,再行呈报国府并商请江苏省政府,令饬各该县将治权移交”(4)。最终,在省、市各方相互妥协之下,1928年7月1日,上海特别市政府接收了上海县北部与宝山县南部17市、乡的治权。

由省、市双方商定,上海特别市“接收区域之界址以各市乡原有之界址为界址”。同时,上海特别市政府根据市土地局的建议,为适应城市建设和管理的需要,决定将先期要划归上海特别市管辖的上海县北部和宝山县南部的17市乡,“为统一名称,便利行政起见,拟一律改为区”,在各区设立市政委员办事处负责当地市政建设与民政事务。上海特别市成立初期所辖的17个区为沪南区(上海城厢)、闸北区、洋泾区、蒲淞区、法华区、塘桥区、塘湾区、高行区、陆行区、杨思区、曹径区、引翔区、吴淞区、真如区、彭浦区、殷行区、高桥区。至此,在清末民初地方自治运动中,以原有市镇为中心的上海、宝山两县的团练分局、“厂区”的地方区划传统得以保留,并且奠定了此后上海市辖区的基础。至抗战爆发之前,上海特别市行政区划一直维持17区的格局。今普陀区境域仍主要分布于公共租界、闸北、彭浦、真如、蒲淞和法华等区。

抗战期间,以苏锡文为首的日伪上海市大道政府成立,“设市府公署于浦东东昌路,以维持治安为施政之首,逐渐扩展行政区域”,成立之初即颁行《上海市大道政府暂行组织法》,将嘉定、宝山、南汇、川沙、崇明和奉贤等县划人,并改为区,将原有的市区范围进行合并调整,从而形成浦东区、南市区、沪西区、闸北区、真如区、市中心区和吴淞区等14个区,普陀区境域除一部分仍属公共租界地区以外,被列入调整后的沪西区和真如区(5)。同时,“由于当前施政的着眼点放在维持治安上和存在着市政的发展过程,所以很难明确划定行政区域”(6)。

此后,随着日伪上海市大道政府改组为督办上海市政公署,上海市划为市中心区、宝山区、闸北区、沪西区、南市区、浦东南区、浦东北区、南汇区、川沙区、奉贤区、北桥区和嘉定区12个区,设立区政公署(7)。1938年10月15日,督办公署由浦东迁往市中心区办公,同时改组为伪上海特别市市政府(8),对原有区划进行局部调整,并且再次明确“江苏省辖之川沙、南汇、奉贤、崇明、宝山、嘉定等县与上海较为密迩,划归上海市管辖”(9)。1941年初,陈公博就任伪上海特别市市长后,将上海全市辖区调整为市中心区、沪北区、沪西区等14个区(10),并将各区分为一、二两等,涵盖普陀区境大部的沪西区被列为二等区。

随着国际局势的变化,1943年,日伪政权先后接管了公共租界和法租界地区。在此期间,汪伪政府外交部部长褚民谊建议:“上海法租界及现市中心区之一部暨其他公共租界毗邻市区,希望尽速与公共租界地域合并,而于上海特别市市长之下设一行政区,俾统一施政。”(11)1943年7月,日伪上海市政府将上海按警察区域进行了划分,“以旧公共租界区域为上海特别市第一警察局,以原有区域之警察局为上海特别市第二警察局,旧法租界区域为上海特别市第三警察局”,并将沪西区划入第一警察局辖区(12)。关于租界地区的行政区划,日伪双方达成一致意见,公共租界区域“就原有辖区并综合前沪西协定区域、沪北区及市中心区之接近租界部分构成一单位,作为上海特别市第一区”(13)。接收租界地区后不久,1943年8月间,日伪上海市政府又将全市划分为31个警察分局辖区,以加强治安统治。安远路以北、苏州河以南地区被划为第十三警区。

1945年,抗战胜利之初,上海市政府为调查户口、编制保甲需要,以原有警察分局辖区为基础,“依据各地人口分布情形、交通形势、经济状况、历史关系等因素”,按先行接收的原警察分局辖区划分为31区(14)。1946年3月,上海市政府将大场、新泾两区内的旧真如地带划出,恢复成立真如区(第三十二区)(15)。第十三区辖区的范围大致为苏州河以南,安远路、长寿路、万航渡后路以北地区,面积2.65平方千米。1947年1月,上海市政府决定将各区名称依照固定地名予以更正,第十三区便以境内普陀路得名为普陀区。至此,普陀区最初的城区空间布局形成。

图1-4 1948年普陀区境域图(16)

(1)《国民政府公报》宁字第2号,1927年5月11日,第12页。

(2)《上海特别市市政府市长公署稿》,1927年8月15日,上海市档案馆藏,档号:Q1-5-7。

(3)周振鹤:《上海历史地图集》,上海人民出版社1999年版,第25页。

(4)《江苏省政府与上海特别市政府划分治权会议决议录》,1928年6月23日,上海市档案馆藏,档号:Q1-5-9。

(5)《上海市大道政府暂行组织法》,1937年12月5日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第5-6页。

(6)《上海市大道政府概要》选录,1938年1月31日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第11-13页。

(7)《督办上海市政公署区政公署组织暂行章程》,1938年9月12日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第34页。

(8)《督办公署关于迁移办公地址及改组训令》,1938年10月,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第37页。

(9)《上海特别市扩充管辖区域暂行办法》,1938年12月I日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第51页。

(10)《上海市政府组织规则》,1941年2月12日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第68页。

(11)《外交部为录送中日签订收回上海公共租界条款等文件致市府咨》,1943年7月3日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第94页。

(12)《市府关于租界收回重划警区呈及行政院指令》,1943年7月,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第95页。

(13)《日伪双方关于租界收回后上海市政备忘录》,1943年7月29日,上海市档案馆:《日伪上海市政府》,档案出版社1986年版,第120--121页。

(14)《胜利以来上海地方自治概况》,1947年12月,上海市档案馆藏,档号:Q119-2-5。

(15)《上海旧政权建置志》编委会:《上海旧政权建置志》。上海社会科学院出版社2001年版,第66页。因江苏省迟迟未将马桥(第二十七区)、塘湾(第二十八区)划归上海市,所以上海全市在1949年以前实际共有30个区。

(16)周振鹤:《上海历史地图集》,上海人民出版社1999年版,第63页。