第一节 婚姻登记

一、 宣传《婚姻法》

1950年5月,颁布《中华人民共和国婚姻法》(简称《婚姻法》),1953年3月,开展《婚姻法》宣传月活动。在宣传月中,申新二厂有40多对夫妻改善了关系;宣传月后妇女因婚姻间题自杀、被杀现象逐年减少。1950~1952年,妇女自杀、被杀案171起。1953年,减至29起。1955年,减至7起。

区民政科还在办理婚姻登记过程中,宣传《婚姻法》。1953、1954年,先后9次通过集体发结婚证仪式,宣传《婚姻法》。1980年9月,颁布经修改的《中华人民共和国婚姻法》。1982年3月起,先在普陀路街道宣传《婚姻法》,接着在全区11个街道居民中巡回宣讲。东新村街道还以好婆婆、好媳妇和节俭办婚事等三个典型事例为主要内容组织巡回演讲。

1990年5月,纪念我国第一部《婚姻法》颁布40周年和第二部《婚姻法》颁布10周年,区民政局等8个部门联合印发《婚姻法》宣传提纲。5月20日为《婚姻法》宣传活动日,组织有关单位领导人员和工作干部在沪西工人文化宫和燎原电影院门前设点开展宣传和咨询活动。

二、婚姻登记

1952年10月,成立婚姻登记组。1953年,共办理结婚登记1916对;依法未准登记者283对,原因有:未达法定婚龄,体格检查不符结婚条件,包办婚姻等;离婚登记396对。1954年,要求办理离婚手续的201对,批准离婚136对,比1953年下降66%。

1964年1月,为保护现役军人的婚姻和家庭关系,区人民法院公开审理判处破坏军婚案例,3名被告分别依法被判处有期徒刑2年和4年。

1979年上半年,办理结婚登记3119对,比1978年同期增长71%,原因:50年代生育高峰年出生的人已达婚龄;大批在“文化大革命”期间下乡插队知青回沪;也有为分配住房或购买家具而匆忙申请结婚的。

1982年,批准结婚登记11793对。其中男26周岁以上8684人,占73.6%;女24周岁以上9412人,占79. 8%,提倡晚婚取得成效。

1979~1985年,办理涉外婚姻登记109对。1984年批准涉外结婚登记27对中,中国公民男5人、女22人;国外华侨6人、台港澳同胞20人、华裔外籍人1人。1986年起,涉外婚姻登记由市民政局统一办理。

1990年,办理离婚登记533对。离婚原因:一方有外遇;赌博负债;个体经营致富生活放浪,离职外出工作,夫妻关系疏远,出国导致夫妻感情丧失等。

1952~1990年婚姻登记对数统计表

第二节 社会团体登记

1985年9、10月,对社会团体(简称“社团”)进行全面调查。全区有社团102个,其中区级57个,街道(镇)级45个。发现4个重复社团,2个遗漏社团,1个归口不当的社团。1989年5~9月,进行第二次调查。全区有社团157个。其中50年代成立的1个。70年代成立的10个,80年代成立的146个。

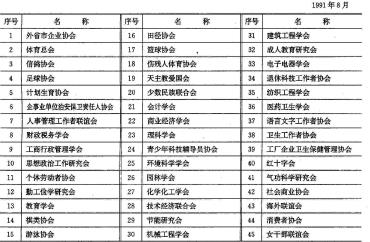

1989年10月,国务院颁布《社会团体登记管理条例》。1990年5月7日,设区社会团体管理办公室,开展宣传活动。6月27日,成立区清理整顿社团工作领导小组,对全区社团进行清理整顿。全区社团158个,团体会员8840人,个人会员95688人。其中:区级社团81个,街道(镇)级社团77个;学术性社团21个,专业性社团117个,联合性社团20个。经过清理整顿、复查登记,至1991年8月,由区民政局批准区级社团45个(附表),其中法人社团19个,非法人社团26个。

区级社会团体一览表

第三节 收容遣送

1949年下半年,区接管委员会民政股配合公安部门,收容遣送回乡难民732人;配合公安部门和驻区部队收容国民党军队散兵游勇180人。1950年,收容流入区内的外地难民灾民2602人。其中,资助遣送回乡2402人,转送市民政局收容所85人、游民教养所25人、儿童收容所37人、残老收养所18人,送劳动教养所27人,因病死亡8人。

1954年,流入境内的外地农民1278户、2244人。其中依靠在沪家属生活470户,依靠亲友生活266户,帮佣292户,小贩216户,拾荒34户。1955年,动员返乡3000余人,其中给资助的1578人。

1955年9月、11月和1956年第一季度,全区收容惯窃、惯赌、流氓诈骗、吸毒、娼妓以及无家可归的流浪者等,共2333人。

1958年1月,收容1200人。经查,有违反政策,扩大范围的倾向,立即作了甄别处理,实际收容遣送460人。负责收容工作的主要当事人受到行政处分。

1959年5月,设收容遣送站。1962年7月,收容遣送站撤销。共收容27565人。经教育作遣返原籍等处理。

1964年,配合有关部门加强对盲流人员、精神病人、孤老残幼收容管理,全年收容露宿街头流浪人口295人。

1980年后,采取集中和分散相结合的办法,对流浪人员见一个收容一个,集中到一定数量,遣送他们回原籍。

第四节 殡葬工作

解放前,境内专营殡葬事务和生产销售殡葬用品的单位较多,最大的有中央殡仪馆和富永年寿器店。

中央殡仪馆民国22年(1933年)创建。位于马白路(今新会路)34号,占地约3480平方米。民国23年营业。主要业务:尸体化妆防腐,代办殡殓,出租礼堂、殡所、灵柩、花车,出售寿衣寿材等。解放初停业。

富永年寿器店民国16年创办。位于劳勃生路(今长寿路)185~187号。铺面约50平方米。专营寿衣寿器。1958年迁长寿路301号。1963年迁西康路1001号,改名中西寿器店。1967年停业。

解放后,推行火葬,丧事以开追悼会代替做道场,以鲜花代香烛祭供,以鞠躬代跪拜,以黑纱黄花代披麻戴孝,以哀乐代吹打等办法,已为广大群众所接受。80年代后期,政府提倡骨灰海葬,区内有100多户、400多人登记。

1986年,区内有10多个丧葬用品销售单位,20个公墓代办处。1987年作了整顿。1990年,全区有6个单位代办公墓业务。