第一节 工资

一、解放前的工资

清光绪二十六年(1900年),第一家面粉厂阜丰面粉厂在境内开设,职工工资先以银两制钱为计算单位,民国3年(1914年)后,以银元为计算单位。多数行业职员以月工资计算,工人以日工资计算。自光绪二十六年至1949年中华人民共和国建立前的工资状况,经历了以下5个时期:

清光绪二丰六年~民国8年,为工资标准形成初期,工厂企业工资标准起源于面粉业。折成银元计算,1900年开业的阜丰面粉厂刚开办时,工人月薪最低7.5元,最高10元,比手工业磨坊工人略高。民国8年,形成了面粉工业行业的工资标准,最高技术工月薪25~30元,普通工最低8元。同期,棉纺厂的工人工资水平日工资为0.25~0.40元,养成工、童工为0.18元(约合1. 5公斤大米的价格)。

民国9~19年,逐步形成行业性工资标准。面粉、纺织、机器制造3个行业的日工资是:面粉0.56元左右;纺织0.45~0.72元;机器业的大隆机器厂为0.80~1.30元。这一时期,一枚银元可以购买一斗大米(7.8公斤)或2.5公斤食油、3.33米细布。民国9年,工人家庭两口之家最低生活费用需17.5元,其中米6元,副食品3元,房金3元,灯油薪火1.5元,衣帽被履1元,交通费1元,临时费2元。

民国20~25年,由于经济萧条等原因,工人工资水平有所下降。面粉工人实际收入以民国19年为100,民国25年下降为88. 91。棉纺业工人日工资基本上沿袭民国19年以前的工资标准。针织、丝织工人分别下降40~50%。

民国26~34年,抗日战争期间,物价急剧上涨,职工实际收入大幅度下降。民国34年8月的批发物价指数比民国26年上涨8.25倍。同时,工资按生活费指数计算,虽然上升了5.5倍,但实际支出大大高于生活费指数。民国25年,福新二厂、八厂实际工资指数为100,至民国34年7月份,下降为15.52。

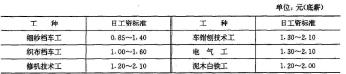

民国35~38年5月,职工工资以抗日战争前的标准为底薪,乘以生活费指数,各厂工资等级的底薪比抗日战争前略有增加,最低日工资0.85元,最高2.10元。有代表性的工种工资标准列表如下:

民国35年(1946年)棉纺织厂几个工种工资标准表

职员按月工资计算,底薪最低的每月60元左右,相当于技术工人工资水平;中级职员200元左右;高级职员(相当于工程师以上)300元左右。

这期间物价暴涨,米价从民国34年9月每石3725元上涨至民国38年5月的17.5333亿元,上涨4.7万倍。民国36年12月,职工生活费指数只及物价指数的49%。民国37年11月~民国38年5月解放前夕,物价一日数涨,“金圆券”货币形同废纸。

二、解放后的工资

解放初,企业按旧社会遗留下来的工资制度实行原职、原薪。由于物价不稳,1949年6月开始,按“折实单位”计算。“折实单位”价格随着米、布、油、煤价格浮动。1951年物价趋于平稳,每个“折实单位”约0.55元,企业职工平均每月125个左右“折实单位”。这时期,机关事业单位以供给制为主,供给制和工资制并存。对包下来的公教人员实行薪给制。保证了职工的生活稳定。

1952年后,在国营、公私合营企业中,改革工资制度。工人实行技术等级工资制,职员实行职务等级工资制。确定以“工资分”作为工资的计算单位。1952年,一个“工资分”约0.26元,企事业职工平均每月约250个“工资分”。私营企业继续按“折实单位州·算,实行劳动定额、超额奖励的工资制度。机关事业单位的供给制逐步向工资制过渡,1954年实行等级工资制。

1956年,私营企业完成社会主义改造后,全区统一纳入工资改革范围,取消“工资分”和物价津贴制度,直接用货币规定工资标准,按产业统一了工人的工资等级制度,扩大了高等级和低等级工人之间的工资差距;企业行政管理人员和工程技术人员实行职务工资制,国家机关工作人员实行等级工资制。工资改革后,职工平均工资提高5%以上。

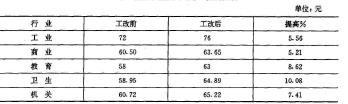

1956年工资改革前后人均月工资变化表

1958年,工厂企业取消计件工资制,一律改为计时工资制。1960年,在取消升级奖励制度的情况下调整工资。有46%的职工平均每人每月增加1.95元。这次机关没有调整工资,有1120名党员干部工资减少百分之一,每月减资金额1530元。

1963年,有40%职工升级,增资金额36. 60万元,占全区职工工资总额(月工资)4.24%,增资人员平均增资5. 90元,平均工资由原来的71.50元,增至74.53元。

1963年工厂企业、事业单位职工升级增资情况表

“文化大革命”期间,计件工资、奖励制度等全部停止执行,原定奖金改为按人头平均发放“附加工资”。1970年规定,1968年以后进单位的学徒转正定级时,一律暂定36元。普通工工作满6个月后的工资也定为36元。1971年,对部分参加工作多年、工资偏低的职工进行调整,占职工总数的28%左右。1972年,对567名里弄干部调整了津贴,平均每人每月从18.20元增加到26.06元。1976年,对1968年参加工作暂定为36元的职工,统一增加5元,表现突出好的可多加1元或2元。

1977年起,企业恢复奖励制度,实行计时工资和计件工资相结合,岗位工资制同经济效益挂钩;机关事业单位实行职务工资制同工作实绩结合起来,逐步调整不合理的工资制度。以后每年都有部分职工增加工资。

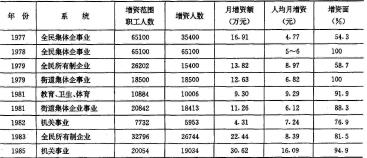

1977~1985年逐年增加工资一览表

1985年起,企业工资改革和工资调整同国家事业单位脱钩,企业工资总额同经济效益挂钩。核定的工资总额不再变动,增人不增加工资总额,减人不减工资总额。国家机关、事业单位工资改革,废除了原来的等级工资制,实行以职务工资为主要内容的包含基本工资和工龄工资在内的结构工资制。同时,在宏观上控制工资总额过快增长。1989年起,对区属企业单位逐级下达发放工资总额控制数。1986~1990年,全民所有制企业事业单位人均月工资由127.33元提高到230.96元,集体所有制企业事业单位人均月工资由138.21元提高到192.75元。

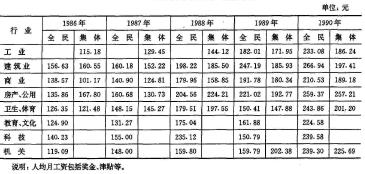

1986~1990年区属单位人均月工资情况表

第二节 劳动保险

1951年,根据《中华人民共和国劳动保险条例》,区内百人以上的105家工厂中,职工8.97万余人首先享受劳动保险待遇。百人以下789家工厂的职工1.29万余人,根据各个企业的实际情况,陆续实行劳动保险集体合同,待遇标准略低于国家劳动保险条例的规定。国家机关和文教卫生等事业单位的职工4300多人实行公费医疗待遇。随后,国营商业单位也实行国家劳动保险条例。1960年,工厂企业职工享受劳动保险增加到14. 2万余人。1962年,原工商业者实行了退休制度。1977年,原公私合营商店职工1.2万人,由原来实行劳动保险合同改为实行国家劳动保险条例。1978年,大集体单位职工全部实行劳动保险条例;地区集体企业事业单位职工实行部分劳动保险项目。1979年,区内新办一批合作社性质的集体企业事业,1350名职工实行个人医疗保险和养老金保险。

1978年后,根据国务院颁发的《关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《关于工人退休退职的暂行办法》,老弱病残干部凡是符合离职休养条件的可以离休,工资照规定发给;干部和工人凡符合退休条件的,根据参加工作的不同时期,工龄长短,按月发给本人工资60~90%的退休费。

1986年10月份起,全民所有制企业实行退休费统筹。1986年后,在退休费标准的基础上,根据工龄长短,退休费分别增加月工资5~15%的补贴。

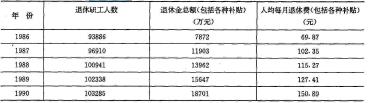

1986~1990年全民企业退休职工人均月退休费一览表

1986~1990年机关、事业单位离退休人员离退休费一览表

1986年10月份起,对全民所有制企业实行待业保险制度。被工作单位终止劳动或工作关系的待业人员给予待业救济。至1990年,共发放129.31万元,领到救济金的有1.7万人次。

第三节 职工福利

1953年,根据政务院财经委员会规定,在全区26家国营、公私合营企业按职工工资总额的15.74~16.20%提取劳保福利费。私营企业盈利部分按国家所得税金、企业公积金、职工福利奖金和资方的股东股息红利4个方面分配。其中职工福利奖金约占盈利的5- 15%,用来举办职工集体福利和奖励生产上的先进职工。各企业运用这笔经费,逐步建立和改善了职工食堂、浴室、哺乳室、托儿所等设施。有一批工厂为解决职工居住困难,在曹杨、宜川、朱家湾、石泉等地区建造了一批新村住宅。1956年公私合营后,在工资改革、增加职工工资的基础上,对个人福利进行了整顿,将伙食费、节日餐费、制服费、房租补贴等并入了职工工资。

1961年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针,国家对职工福利基金提取办法作了修改,规定重工业企业按工资总额的8%提取,轻工业企业按7.5%提取。另外,工业企业每年可以从上缴利润中退库留用一部分(相当于工资总额的6%)。这样,工业企业实际的福利费占到职工工资总额的13.5~14%(不包括劳动保险费)。每人每年平均有100元左右。

“文化大革命”期间,一些必要的职工集体福利设施项目一度停顿或取消。1974年起,职工福利基金统一按工资总额的11%提取。

1978年起,按国家规定,工厂企业福利基金除按工资总额1100提取以外,凡全面完成国家下达的产量、品种、质量等年度计划指标以及供货合同的,还可以按工资总额5%提取企业基金,主要用于职工集体福利。1979年后,部分工业企业实行利润留成办法,规定留成利润中的20~30%用于职工集体福利。商业企业也可将一部分经理基金用于职工集体福利。1978年7月起,扩大从1964年实行的上下班交通费补贴的范围,凡上下班路程在4华里以上的,都可享受交通补贴。

1980年起,对没有浴室的小厂、小店职工先后实行洗澡费补贴的办法,按不同工种,每人每月1~2元。

1981年开始,放宽从1959年实行的职工探亲假制度,由原来每年12天改为30天,两年探亲一次的给假45天;增加已婚职工探望父母的规定,每4年给假1次,假期20天,往返车船费,报销一部分。1982年4月起,归侨、侨眷、台属、台胞探望配偶每4年1次,假期6个月,不足4年的,按每年给假1个月计算;未婚探望父母,每4年1次,假期4个月,每3年1次,假期70天,1~2年1次的,每年给假期20天;已婚探望父母每4年1次,假期40天。

1988年9月起,实行职工子女幼儿入托、入幼儿园收费标准及补贴办法,即:托儿所,日托、18个月以下,每月收费38元,家长单位报销33元,家长负担5元;18个月以上,每月收费31元,单位报销26元,家长负担5元。全托,18个月到4足岁,每月收费56元,单位报销34元,家长负担22元。幼儿园,全日制每月收费21元,家长单位报销16元,家长负担5元。