第一节 前近代以来的区域演进

公元8-10世纪期间,因长江口泥沙沉积量的增加与沿海堤塘的修筑等因素的影响,今普陀区所属的大部分地区逐渐成为陆地(1)。普陀区域在唐代分属于华亭、昆山两县。至南宋嘉定十年(1217年),分昆山县安亭、春申、临江、平乐、醋塘5乡置嘉定县(2),普陀区北部地区属之。元代,华亭县东部地区开发趋于成熟,“地大户多”。因此,在元至元二十九年(1292年),松江知府仆散翰文以“民物繁庶”为由,奏请割华亭县东北长人、高昌、北亭、新江、海隅五乡,于上海镇设县,隶属于松江府(3)。自此,今普陀区域南部归上海县管辖。明代中叶,以真如寺为中心形成真如镇。明清时期,区域经济的繁荣,使得各县赋役繁重,“纳户零星,款项繁杂,……征比倍难,加以……盗贼窃劫,刑名又极纷繁”。鉴于此,雍正年间,嘉定县东部守信(旧春申)、依仁(旧临江)、循义(旧平乐)、乐智(旧醋塘)四乡一十三都,共计编户320里地区划出,设立宝山县(4)。普陀区北部地区则划归宝山县管辖。至清末,普陀区域以西浜、李家浜、木渎港、蔡家浜、界浜、虬江等一线为界,南北分属于上海县高昌乡、法华乡及宝山县真如乡、彭浦乡。由于沿岸地区圩田的大量开辟,加之海水顶托作用与水利工程的修筑,吴淞江下游排水不畅,河曲发育、河流泛滥改道频繁,至清代初期,该区域仍是芦苇丛生、村落稀少的河滩地带。此后,历经多次整治,吴淞江河道趋于稳定,两岸聚落如潭子湾、曹家渡、小沙渡等次第出现(5)。

普陀地区因便利的水运条件,以及“土性沙瘠,宜木棉,不宜禾”的地理环境,棉花种植与纺织业兴盛,“躬耕之家,仍纺棉织布,抱布易银,以输正赋,而买食米”(6)。在商品经济的带动下,市镇出现繁荣景象,聚落不断发展。例如真如镇种植棉花“色有紫白,种有早晚”,“以供纺织,且资远贩,公私赖之”(7),而且“其地近海,嘉、上两邑往来孔道,客商辏集”(8),逐渐发展成宝山县南部巨镇。至清朝光绪初年,真如周边的村落已增加为徐家宅、李家角、侯家宅、老闸上、管家衡、朱家湾、周家宅、王家厍、张家村、西厍、张家角和蔡家桥宅、厂头和栅桥14个村宅。普陀区南部的上海县法华乡地区的村落也有所增加,如侯家宅、徐家角、高家巷等。

普陀区域的城市化始于上海公共租界的扩张。1843年上海开埠,沿黄浦江、吴淞江交汇区域渐次形成英租界、美租界。1863年,英、美租界合并为英美租界,1899年英美租界再度扩张后,定名为公共租界。租界的行政管理机构工部局为设置巡捕、征收捐税和行政管理等的便利,将公共租界区域划分为东、西、中、北四区,东起黄浦江,西至泥城浜(今西藏路),南至爱多亚路(今延安中路),北至苏州河的地区称中区;东至泥城浜,西至小沙渡(今西康路桥),南至福煦路(今延安中路),北达苏州河南岸的地区称西区;东、北区指今杨浦、虹口、闸北三区内黄浦江、苏州河北岸的原租界范围。随着上海城市化进程的不断推进,上海市民乃将租界中区,也是最繁华热闹的地区,习称市中心区,或称为“上海”;将原上海旧城及四周的市区,称为南市或沪南;将中部以西市区,统称为沪西;今虹口、杨浦两区南部市区,称为沪东;黄浦江东岸地境,称为浦东;苏州河北岸、潭子湾以东市区,称为闸北。长期以来,市政当局除具体划定行政辖区外,在公共设施管理等方面,一直认定并使用这一以方位大体划分的市区(9)。“沪西”之名,由此而来。

太平天国运动(10)后期,英美租界通过越界筑路等方式向沪西地区扩展,修筑了新闸路、麦根路(今石门二路新闸路段)、极司菲尔路(今万航渡路)。1899年,公共租界再度扩张,面积从10676亩增至33503亩,其西境从今西藏中路向西扩展到了小沙渡至静安寺一线。至此,普陀区苏州河南岸大部分地区划归公共租界及其越界筑路区,纳入到公共租界的实际管理之中。公共租界的拓展,加速了沪西地区的城市化进程,1900年,劳勃生路(今长寿路)、戈登路(今江宁路)、小沙渡路(今西康路)开辟;1907年,东京路(今昌化路)建造;1908年,澳门路和莫干山路同时辟建。随着道路的修筑,公共租界在沪西地区铺设供水、排污、煤气管道,开辟公共交通,增加路灯照明与巡警维持治安等,提供较为完善的市政公共服务,建立起沪西与上海城区之间的联系。

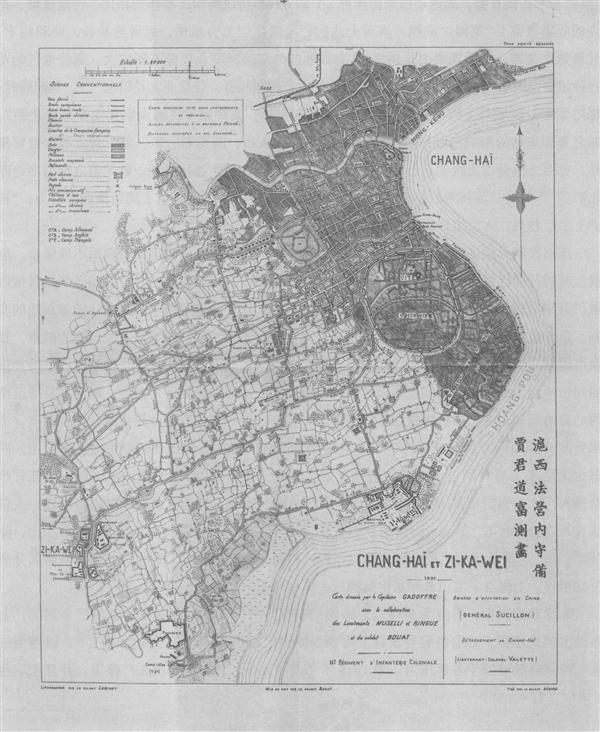

图1-1 20世纪初沪西地区形势图(11)

租界地区的发展与道路的辟筑,改变了普陀区域原有的经济格局。由于毗邻租界,在城区消费需求的刺激下,苏州河以北地区的城郊农业逐渐兴起,“菜蔬亦多,逐日贩售邻境”,“菜蔬花木拓植日繁,无论动植兼传洋种”(12)。与种植传统的粮、棉作物相比,种植蔬菜、花卉的收益更高,“菜圃之成熟,岁可七八次,灌溉施肥工力虽倍,而潜滋易长,获利颇丰。凡垦熟之菜圃,低价视农田几倍之”。真如地区的蔬菜种植业规模不断扩大,彭浦地区的花卉种植业也渐成气候,“田畴相望,丛翠娇红,疏密相间者,皆营业之花园也”(13)。与此同时,普陀大部分区域与上海城区间的经济联系日渐密切,真如镇“民间大宗买卖多趋而之沪”,加之真如车站的影响,“形势转以涣散”。“故乡人入市,除花布、米、菜、南货等少数贸易外,舍而之他者市之六七。近更行驶公共汽车,顾客往返,益行便利。数元值之货物多趋而之沪。”(14)同时,苏州河沿岸地区纺织厂等企业的用工需求,也吸引了周边地区劳动力,“自沪上工厂勃兴,人厂工作所得较丰,故妇女辈均乐就焉”(15)。

虽然在租界地区城市化进程的带动下,普陀区大部分地区与城区间的联系不断紧密。但就当时的行政区划归属而言,除苏州河南岸地区划归公共租界西区之外,普陀区所属其他区域仍分别隶属于宝山县闸北、彭浦、真如与上海县蒲松、法华等市乡。清末,随着新政的实施,地方自治得到推行。按照《城镇乡地方自治章程》中“凡府州县治城厢地方为城市,其余市镇村庄屯集等各地方,人口满五万者定为镇,不足五万者定为乡”(16)的规定,上海县依照同治年间为抵御太平军东进、以市镇为中心设立的团练分局辖区为基础,确定了县境范围内的自治区划;宝山县则维持原有以市镇为中心形成的“厂区”的区划传统,加以调整。清末新政时期的地方自治区划调整,不但强化了原有市镇在基层行政区划中的重要作用,同时也为后来上海特别市市辖区的格局奠定了基础。此后,民国元年(1912年),江苏省政府颁布《江苏暂行市乡制》规定:“凡县治城厢地方为市,其余市镇村庄屯集等各地,人口满五万以上者为市,不满五万者为乡。”(17)江苏省有关自治区域的规定,与清末新政相比,除“镇”“市”名称的区别之外,划分标准一致。因而,至民国初年,普陀区域仍维持着其分属公共租界、上海县、宝山县和嘉定县的行政区划格局。

图1-2 清末民初真如乡图(18)

北洋政府时期,各方为争夺对上海的控制权,纷争不断。1924年,江浙战争期间,上海地区损失惨重。社会各界要求将上海划为特别区域,“以作两省之缓冲地”(19),以避免战祸。段棋瑞政府迫于各界压力,于1925年初发布命令,宣布上海兵工厂停工,并且永不在上海驻军及设置军事机关(20)。基于此,江苏省省长韩国钧鉴于“上海市场甲于全国,人口中庶,事业殷繁,亟应设置市政机关,以谋发展”,决定设立上海特别市,委托上海地方士绅李平书等人组织筹备委员会,商议区划划分、机关组织和治权分配等问题(21)。此后,李平书等人在上海市公所召开筹备会议,商议特别区名称为淞沪特别市,拟以上海县的上海市、蒲松市、法华乡等和宝山县宝山市、吴淞市等,共计22市、乡为区域(22),但因各方围绕市长人选、特别市治权等问题争执不断,淞沪特别市最终未能成立。此后,孙传芳人主上海,以上海县全境和宝山县南部地区成立了淞沪商埠督办公署,虽未曾切实实行,却奠定了此后上海特别市辖区的基础。

(1)谭其骥:《上海市大陆部分的海陆变迁和开发过程》,《考古》1973年第1期。

(2)正德《练川图记》卷上《建置洗》。

(3)弘治《上海县志》卷一《疆域志·沿革》。

(4)乾隆《宝山县志》卷一《地理志·沿革》。

(5)上海市普陀区人民政府:《普陀区地名志》,学林出版社1988年版,第2页。

(6)乾隆《宝山县志》卷一《地理志·风俗》。

(7)清《真如里志》卷一《物产》。

(8)清《真如里志》卷一《沿革》。

(9)蒯世勋:《上海公共租界史稿》,上海人民出版社1980年版,第477页;上海市普陀区人民政府:《普陀区地名志》,学林出版社1988年版,第69页。

(10)太平天国运动自清朝咸丰元年到同治三年(1851-1864)期间。

(11)图片来自法国里昂第二大学安克强教授主办的virtualshanghai网站。

(12)民国《宝山县续志》卷六《实业志·物产》。

(13)民国《宝山县续志》卷六《实业志·农业》。

(14)《上海特别市真如区调查统计报告·商业》,上海社会科学院出版社2004年版,第85页。

(15)民国《真如志》卷三《实业志·工业》。

(16)故宫博物院明清档案部:《清末筹备立宪档案史料(下)》,中华书局1979年版。第728页。

(17)《江苏省暂行市乡制并选举章程(附实施细则)》,江苏省议会议决修正,江苏民政长公布施行,1913年,上海图书馆藏。

(18)民国《真如里志》,上海市地方志办公室:《上海乡镇旧志丛书》第4册,上海社会科学院出版社2004年版。

(19)民国《上海自治志》卷二《政治上·官治》。

(20)《北洋政府公报》第215册,1925年1月16日,《临时执政令》,第227-228页。

(21)《上海设特别市之韩省长来电》,《申报》1925年2月1日,第13版。

(22)《上海特别市筹备会议纪》,《申报》1925年2月2日,第13版。