第一节 队伍

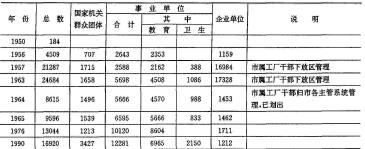

1950年,在党政机关、群众团体工作的干部为184人,1990年为3427人。1956年以后,国营、公私合营企业的科室人员、学校教职员、医生、护士等均列入干部管理范围。1990年,企事业单位干部共13493人。干部队伍的发展,经历了4个时期:

1949~1956年,市军事管制委员会接管普陀区公所后,开始建设区级人民政权,组成国家机关和企事业单位的干部队伍。1949年底,沪西区(包括当时的普陀区、江宁区)干部184人。其中,南下干部22人,解放前中共地下工作者101人,原区公所留用人员45人,其他方面吸收的16人。高中以上文化程度68人,占36.96%(其中大学文化程度36人,占干部数的19.57%)。1951年以后,从工人和知识分子中吸收了大批干部。1956年,干部增加至4509人。其中:国家机关、群众团体707人,教育卫生等事业单位2643人,企业单位1159人。

1957~1965年,私营企业实行公私合营后,市管工厂干部下放到区,教育卫生事业大发展,干部人数最高(1963年)曾增加到24684人。1964年,全民所有制工厂的干部全部划归市各主管系统管理后,1965年干部数为9596人。

这期间,区内出现解放后第一次中小学生入学高峰,教职员从1957年的2162入增加到1965年的5666人,是1957年的2. 6倍。卫生系统随着医疗卫生事业的普及,新建区中心医院和一批街道医院,干部从1957年的388入增加到833人,增加1.1倍。

1949~1959年间的干部来源:大中专院校毕业生分配来的2013人,部队转业干部和复员军人244人。其余主要从企业事业基层单位选调。

1966~1976年,干部人数继续逐年增加。至1976年,增加到13044人,比1965年增加3448人。其中为普及中学教育,教职员人数增加到8604人,比1965年增加2938人。

1969,1970年,机关、事业单位中有763人先去“五七”干校劳动,继而实行“四个面向”(面向农村、面向边疆、面向工矿、面向基层),下放到工厂、农村。另从外单位借调到机关事业单位,实行“以工代干”的有2209人。

1977~1990年,是干部队伍新老交替变化较大时期,大批在四五十年代参加工作的老同志到达离、退休年龄。一批来自经济管理、交通、城建、政法、教育、卫生等系统的中青年补充到干部队伍中来。1990年于部增至16920人,比1978年12679人增加了33.40%,干部队伍的文化水平,大专以上比例由22.8%提高到32.1%;年龄25岁以下的由9.5%提高到16.7%。

1949~1990年几个年份机关、事业、企业干部人数一览表

单位:人

1978年以后,拓宽干部来源渠道。除安置和接受军队转业干部和国家统一分配的大中专毕业生外,1983年开始,对60年代以来“以工代干”(工人身份从事干部工作)的2449人给予补办、转办手续为国家干部。1988年开始,贯彻公开、平等、竟争、择优的原则,招聘干部,当年招聘54人,1989年招聘38人,1990年招聘32人。

第二节 管理

一、吸收录用

1987年以前,吸收录用干部主要是挑选录用和调配录用两种形式。挑选录用是通过各级组织,从企事业单位在职人员中,根据政治思想、文化水平和实际表现,采取领导和群众相结合办法,进行挑选提拔。调配录用,主要是国家统一分配的大中专毕业生和军队转业干部。1988年以后,在挑选录用、调配录用的同时,机关实行向社会公开招考聘用,事业单位实行合同聘用制。随着人事制度的改革,这种以面向社会公开招考形式的录用方法逐步扩大,并成为干部补充的主要方法之一。

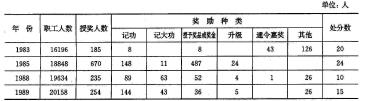

二、考核奖惩

1982年以前,对干部考核奖惩制度不够健全。1983年以后,建立岗位责任制和目标管理制度,每年通过对干部的德、能、勤、绩进行考核,执行奖惩制度。

几个年份机关、事业单位奖惩情况一览表

三、干部调配

1983年以前,干部调配的唯一渠道是组织统一调配,包括大中专毕业生、军队转业干部、机关之间、机关和企事业单位之间,根据各单位的需要,实行指令性调配。1984年以后,实行组织调配和人才交流相结合,单位和个人“双向选择”。1984~1990年,人才交流共223人。

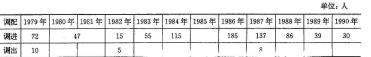

跨省市干部调配1978年前以调出为主,调进数量很少。1979年以后,对夫妻两地长期分居的、在沪父母身边无子女的、原系上山下乡知识青年中大年龄未婚在外地工作有困难的干部,给予调进。1979~1990年,共调进781人,调出23人。

1979~1990年历年跨省市干部调配表

人才交流市场一角

第三节 编制

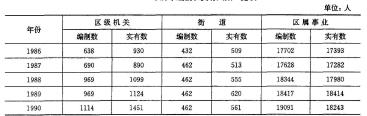

1949年6月,市军事管制委员会接管普陀区公所时,区公所共有职员78人,公勤人员5人。1951年,建立区级机关编制制度。是年,上海市编制委员会核定区级机关行政编制185人,实有169人。1952年编制306人,实有345人。1956年编制722人,实有707人。1956年、1958年两次扩大区域后,1960年核定编制816人,实有人员增加到1853人。1962年前后,机关实行精简。1965年核定编制1010人,实有1011人。“文化大革命”期间,编制管理工作停顿。

1980年8月,区第七届人民政府组成后,恢复编制管理制度。1981年,上海市编制委员会核定国家机关行政编制,区级机关555人,各街道办事处363人。1983年,增设司法、审计等新机构,区级机关编制增加到793人,实有人数676人;街道编制343人,实有人数294人。

1986年10月,建立区编制委员会,对全区各机关、事业单位的编制实行统一管理。由于行政管理职能的加强和业务的发展,编制逐年有所增加。

1986~1990年历年编制和实有人数一览表

第四节 专业技术职务职称评定

1978年以后,开始对专业技术人员的职称进行评定,至1982年,区机关和区属企事业单位共有各类、各级专业技术人员1837人。1983年9月,根据中共中央书记处和国务院决定暂停职称评定工作。

1987~1990年专业技术人员职改后评聘情况表

1986年,根据中共中央、国务院中发[1986]3号文件精神,改革职称评定工作,实行专业技术职务聘任制。1987年2月,成立区职称改革领导小组,下设办公室。全区共有632个全民事业单位和部分集体事业单位参加职称评聘工作。建立工程、经济、会计、卫生、中教、小幼教6个系列的中级职务任职资格评审委员会。其余系列的中级职称和全部高级职称的评审均委托市有关评审委员会评审。1987年1月~1990年底,全区共评定各级专业技术人员13738人。其中正高级12人,副高级310人,中级2989人,助理级5921人,员级4506人。