50年代初,境内华侨事务由中共普陀区委统战部管理。1956年8月,区政府设宗教民族华侨事务科,负责侨港澳事务工作。1958年7月,该科并入区民政科。1959年1月,成立区宗教事务科,兼管华侨和港澳事务。“文化大革命”期间,工作陷于停顿。1979年9月,成立区侨务办公室,处理侨港澳事务工作。

第一节 华侨和港澳同胞情况

境内最早旅居国外的华侨,是真如万里村南老宅居民张祥祺,民国15年(1926年),随皮箱店老板去新加坡谋生。至1960年,全区在海外的华侨有119人,其职业主要是海员及从事洗衣、成衣、理发、饮食等业的店员和工人,教职员及工商业者仅5人。1966年,在境内定居的归侨254人,大多来自东南亚国家和地区。

改革开放以来,出国和归国人员增多。1979~1990年,出国攻读博士、硕士学位的452人。其中,美国275人,日本106人,澳大利亚44人,加拿大20人,其他国家7人。另有去国外学外国语言的582人。

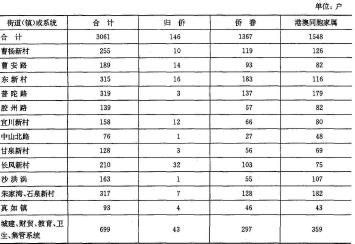

1985年,全区归侨、侨眷、港澳同胞家属共2766户、1万余人;其海外亲友分布在58个国家和地区,共1103户。其中,美国625户,印度尼西亚96户,日本82户,加拿大69户,新加坡63户,马来西亚48户,泰国32户,法国28户,英国21户,德国13户,巴西13户,澳大利亚13户。1990年,全区归侨、侨眷、港澳同胞家属增至3061户、1.3万余人,华侨及旅外人员共7619人。

海外华侨中,知名人士170多人。1979年以来,应国务院邀请参加国庆观礼,应邀回国讲学、参加学术交流、参与宾馆建筑设计、洽谈贸易投资等活动的,共90余人。

1990年归侨、侨眷、港澳同胞家属统计表

第二节 主要工作

一、安置和接待

解放后,侨胞回国定居和参加建设的不断增多。1953年,来自日本的归侨15户、59人,定居在甘泉新村、曹杨新村。成年归侨多数分配在企业从事技术性工作,工资待遇高于同类工种人员。其中7户户主的妻子是日本人,不懂中国话,生活不习惯,侨务干部热情帮助,家访谈心,委托居委会在生活上予以关怀,并由所在工作单位帮助解决具体困难。

1966年,来境内定居的归侨增至254人。其中印度尼西亚141人,日本21人,马来西亚19人,泰国19人,北婆罗洲15人,新加坡11人,越南11人,柬埔寨8人,缅甸3人,菲律宾2人,印度2人,朝鲜和南非各1人。“文化大革命”期间,归侨、侨眷受到冲击,一些人复去国外。中共十一届三中全会后,落实侨务政策,至1990年,海外侨胞、港澳同胞来区定居的有27户。

1979年以来,海外侨胞、外籍华人、港澳同胞前来探亲访友、旅游参观、洽谈贸易的逐渐增多,区政府、区政协、区委统战部和侨务部门接待的知名人士有:意大利米兰市皮革事业托拉斯总经理胡锡珍,世界宗教研究院院长、美国佛学协会副会长沈家桢,纽约市美中友协副会长文金堂,尼日利亚华侨领袖胡佩劬,巴西东方企业集团理事长毕务国,加拿大公营宝兰山技术发展部科学顾问魏仁康,香港总统旅行社、泰国衡石发展有限公司经理许镇初,香港富泽洋行总经理谢苏章等。

二、落实政策

“文化大革命”后,经过拨乱反正,落实政策,归侨、侨眷中的20件冤假错案,均予平反昭雪,恢复名誉;被挤占的归侨、侨眷、华侨私房16户、1870平方米,均依法归还或妥善处理。其他历史遗案24件,也依法作了善后处理。

1979~1990年,归侨、侨眷、海外侨胞、外籍华人和港澳同胞来信来访4300余人(件)次。遵循全国侨务会议关于“一视同仁,不得歧视,根据特点,适当照顾”的原则,依靠有关部门和单位,帮助他们解决了住房困难、夫妻分居两地、子女就业、购买侨汇房等实际问题。

三、鼓励争取侨汇

为了鼓励归侨、侨眷和海外亲友通信往来,争取侨汇,60年代初期,每年都召开有关会议,宣传侨务和侨汇政策,宣传爱国主义。1963年侨汇户1318户,比1962年(990户)增加33%。1964年,侨汇金额15万美元,比1960年(8.83万美元)增加69. 88%。1965年,侨汇户增至2149户,侨汇金额比1964年增加近1倍。

“文化大革命”期间,侨汇锐减。1979年后,落实侨务政策,侨汇户逐年增加。1990年侨汇为446. 6万美元。

四、为经济建设服务

1980~1984年,经归侨、侨眷、海外华侨、外籍华人、港澳同胞牵线搭桥洽谈的经贸项目100个左右,其中达成外贸协议52项,金额1570万美元。

1986年,成立上海市曹杨中学侨生校友会。1987年,成立上海市曹杨中学香港同学会。至1990年,通过上述渠道,接待海外侨胞、港澳同胞洽谈贸易、投资共236人次。洽谈的项目有:合资建造织带厂、无缝钢管厂、鞋厂、汽配零件厂、白玉雕刻厂等;合作生产牛仔布、乳胶手套设备,建造公寓,开设工艺品公司,来料加工高级西服,购买大米、铝锭等。

至1990年底,全区“三资”企业中,有侨资参与的2家,港胞投资参与的3家。

第三节 区归国华侨联合会

1962年初,成立上海市归国华侨联合会普陀区工作委员会,曹世雄任主任。“文化大革命”期间停止活动。1977年9月,恢复活动,李莲君任主任。1985年2月,召开区首次归侨、侨眷代表大会(简称侨代会),成立区归国华侨联合会(简称区侨联),选出首届委员会,委员33人,郑永庆为主席。1990年11月,召开区第二次侨代会,选出第二届委员会,委员31人,常委9人,郑永庆为主席。在区侨联指导下,各街道(镇)设立侨联联络组,开展侨务活动。

区侨联的主要工作:

一、联络和服务

区侨联成立以来,受理侨界来信来访1300多人次,为侨界人士来沪探亲、寻友、就医、洽谈生意提供方便,帮助身边无子女的老人料理生活,求医治病,料理丧事,解决子女户口调动,寻找亲人,介绍孤老进社会福利院等。1985年,中山北路街道帮助3位侨眷自筹资金,举办简易托儿所,缓解归侨、侨眷子女入托难的问题。

二、参政议政

1979年以来,有50多位归侨、侨眷当选区人大代表或区政协委员,参与对国家和社会的管理、监督,向党和政府反映侨情民意。有的作为特邀物价监督员,参与对物价工作和物价执法部门的监督。

三、兴办侨属企业

1981年3月,区侨联为解决归侨、侨眷就业问题,和普陀路街道合办第一个联营企业——侨联旅社。后又和上海计算技术研究所联营上海华夏电脑厂,自办区华侨综合贸易部、区侨联聚胺脂厂、区侨联工程队、区普侨化工技术研究所等企业。

第四节曹杨中学侨生校友会和香港同学会

区内曹杨中学为五六十年代上海市招收侨生的3所中学之一。1953~1968年,共培养了来自印度尼西亚、日本、泰国、美国、澳大利亚以及香港、澳门等17个国家和地区的侨生804人。他们毕业后散居在北京、上海、江苏、湖南、广东、新疆等20个省、市、自治区。侨居海外的分布在日、美、英、法、泰、印(尼)、柬等13个国家。还有定居在香港、澳门地区和台湾省的。

1986年2月,区侨联郑永庆、曾光浩等6人发起组织上海市曹杨中学侨生校友会。海内外校友67人出席了成立大会,选举产生了由43人组成的理事会,郑永庆为会长,并通过了会章。聚会时拍摄的录像片《当我们年轻的时候》,获市对外宣传“银鸽奖”。

1987年4月,在深圳召开侨生校友联欢会,海内外校友144人出席。会上宣告成立曹杨中学香港同学会,选出38人组成理事会,林逸民任会长,吴协建、谢苏章、许镇初任名誉会长。会间拍摄的录像片《重逢》,又获市对外宣传“银鸽奖”。

1988年4月,曹杨中学侨生校友会上海部分理事赴深圳和曹杨中学香港同学会理事会晤筹备校庆。1989年4月,曹杨中学举行建校35周年校庆活动,侨友183人参加。曹杨中学香港同学会捐赠母校港币1.4万元,作为师生的奖励基金。