第一节 管理体制

1949年6月,市人民政府接管原国民党政府的官僚资本企业后,开始建立市(部)属工业的管理体制。1949年6月~1955年,分行业管理的市属工厂有40家。其中,接管原官僚资本企业成为社会主义国营企业的13家,1954年以前实行公私合营或地方国营的27家。1956年,国家对私营工业和个体手工业实行社会主义改造以后,全部工业分行业归口市有关产业局(公司)管理。1956~1960年,经过裁并改组,工厂数减为180家,分别由纺织、轻工、机电、化工、仪表、粮食、手工、冶金、出版、卫生、商业等11个局管理,形成了市属工业的行政管理体制;工厂党的组织关系,1964年以前属区委和产业党委领导,1964年以后,工厂党的组织移交给市级各局党委领导。1978年起,区属17家街道工厂也分别归口给市手工业(现第二轻工昨)、仪表等局管理。各厂的行政性管理工作如治安保卫、人民武装、爱国卫生、计划生育、劳动保护、安全生产、环境监察等均由区政府有关部门管理和指导。1979年以后,区对市(部)属企业的管理、监督、服务职能有了扩大和加强,增强了“重合同、守信用”的管理,增加了审计监督、物价监督、劳动争议调解仲裁、退休费统筹、职工待业保险、企业全员劳动合同制的见证管理等。

第二节 行业概貌

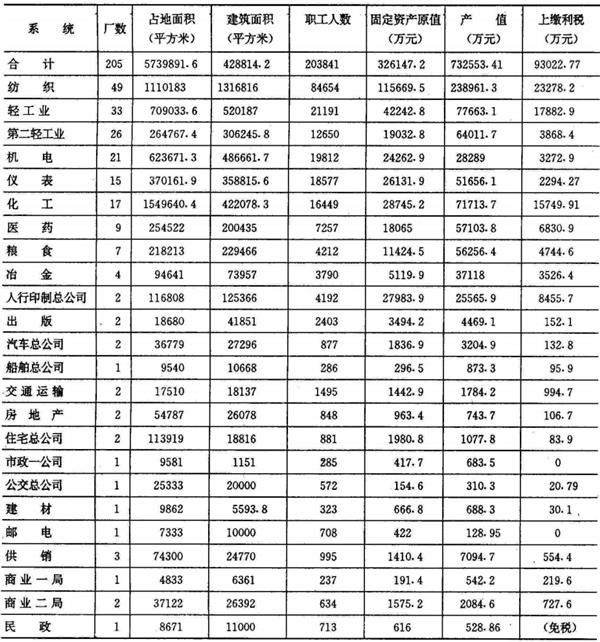

1990年,全区共有市(部)属工厂205家,属24个局(公司)管理。占地面积共573.98万平方米,建筑面积428.81万平方米,固定资产原值33.45亿元,产值73. 26亿元,上缴国家利税9. 31亿元。职工20.38万人。

1990年同1956年比较,在区域范围内,各行业之间的比重,发生了重大变化:

一是纺织业比重下降。棉纺织业的纱锭从占全市的42.8%下降到29.8%。职工人数从占全区的76%下降到41.5%,产值由67%下降到32%。但纺织业在区域内的比重仍占第一位。

二是轻工业产品有新发展。发展了手表、制笔业,开发了各类家用电器产品,职工人数从占全区7.2%上升为16.6%,产值由14.9%上升为19.4%。

三是化工医药业发展得特别快。化工医药行业的劳动生产率在区域内处于各行业的首位。职工人数原占全区8.9%略降为8.4%,产值占17.6%,上缴利税占24.26%。

四是粮油业在全市仍占重要地位。职工数和产值比重分别占全区5%和7.6%,但承担着全市民用、军需和行业用粮、用油的需要。

五是机器制造业质量有提高。技术设备、人才力量上,具备了配套制造各种机床、中型发电机、电动机、石油钻井设备、纺织机械、造纸机械、印刷机械的能力。

第三节 改革开放后的新发展

1980年以后,随着改革的深化和开放的扩大,工业面貌发生了重大变化。

一、更新生产技术设备

老的传统工业纺织、面粉、榨油业的生产设备,基本上已更新换代;解放以后新建的工厂,引进了新的技术设备,新建了20多家设备比较先进的工厂。1990年同1980年比,固定资产原值增加8.55亿元,增长了34.3%;产值增加23.7亿元,增长了47.8%。

二、企业经营机制逐步改革

市属国有企业开始转换经营机制,扩大企业自主权。从按上级指令性计划生产为主,转向自找原料、自定产品、自主经营,向市场经济转轨,参与市场竞争机制;发展横向企业联营和第三产业,实行一业为主、多种经营;纺织、面粉业开始组织企业集团;各企业开始实行多种形式的经营承包责任制,在经营活动、商品定价、劳动用工、工资分配、投资发展、机械设置等方面行使自主权。

三、开发新产品,推向国外产品大幅度增加

49家纺织企业中39家有产品出口。 面粉、榨油业,开发面包、快餐面、人造奶油、豆奶、可可白脱等新产品。轻工业开发了洗衣机、吸尘器、空调机、电饭锅等新产品。中西制药业开发新品种最多,发展最快,1990年的产值是1980年的2. 54倍。1990年,130家工厂有产品推向国外市场,出口产品有纺织服装、食品饮料、手表金笔、机械电器、金属材料、油漆染料、电子仪表、橡塑制品、中西药品、工艺美术品等100多种。老的名牌产品,如佛手牌味精、华生牌电扇,品种更新换代;又增加了一批新的电器系列产品。 英雄牌金笔、钻石牌手表,数量和质量上,在全市都名列前茅。

1990年市(部)属各系统在区内所属工厂概况表

第四节 工厂选介

一、上海第二棉纺织厂

该厂建立于民国3年(1914年),前身为日商内外棉株式会社上海第五、七、八、十二厂。民国14年5月,内外棉七厂的日本资本家枪杀工人顾正红,爆发了五卅运动。 民国34年抗日战争胜利后,属国民党政府官僚资本企业,将原有厂合并改名为中国纺织建设公司上海第二纺织厂、第三纺织厂。解放后,于1952年,两厂合并为上海第二棉纺织厂。有纱锭101052枚,线锭36312枚,织机943台。该厂主要依靠改进技术设备,生产120支以上高级纱。1958年因自力更生制造精梳机,被评为上海市的八面红旗厂之一。1979年被命名为大庆式企业和质量信得过工厂。80年代以来,该厂把开发新品种作为提高经济效益的重要途径。被纺织工业部评为名牌产品3只,优良产品3只,被评为市优质产品2只。1990年,固定资产原值10261万元,产品销售收入18624万元,职工6320人,为全市固定资产规模最大、产品销售收入最多、职工人数最多的100家企业之一。

二、上海申新纺织第九厂

该厂前身是清光绪十六年(1890年)开设的上海第一家纺织厂——上海机器织布局。民国20年成为我国民族实业家荣宗敬的产业,更名申新纺织第九厂,民国22年,在澳门路新建厂房,占地面积6.86万平方米,建筑面积11. 67万平方米,是1949年以前全国最大的棉纺织厂。民国37年2月,发生全国闻名的工人罢工斗争。1955年公私合营。1956年1月10日,中共中央主席毛泽东a临视察。1966年更名上海第二十二棉纺织厂。1990年,共有纺锭125952枚,气流纺4800头,织机815台,职工7053人,固定资产原值8923万元,销售收入20535万元。产品有纯棉、涤棉混纺纱线及府绸、细布、绒布、纱罗提花织物等50个品种,销往国内外。为全市固定资产规模最大、销售收入最多、职工人数最多的100家企业之一。1993年10月,恢复上海申新纺织第九厂原名。

三、上海第一印染厂

是上海市最大的印染厂,前身是民国18年日商内外棉株式会社所属第一、第二、第三加工场合并组成。1950年改名为国营上海第一印染厂。解放后40年来,设备得到更新改造。生产品种从原来的纯棉织物发展到纯棉和涤棉混纺织物。80年代,发展了耐久性电光、防缩、防绉、拷花、轧花布、床上用品、装饰布和纯棉仿腊花布系列产品。“万紫千红”油光布获国家优质奖。1990年占地面积5.66万平方米,建筑面积5.37万平方米,职工2400人。年产量1亿米以上,90%产品出口销往世界各地。总产值2.85亿元,销售收入2.61亿元,直接出口产值1. 75亿元,实现利税4555万元,为全市产值最高、产品销售收入最多、出口产值最高、实现利税最多的100家企业之一。

四、上海天厨味精

厂该厂创建于民国12年,生产的佛手牌味精是上海生产最早、牌子最老的调味品,民国22年获美国芝加哥世界博览会奖状。从此,产品畅销港澳和东南亚等地区。民国36年迁到境内。1955年公私合营,并进天香、太乙、天生等6家调味品厂,成为全市专门生产味精的大型骨干企业。1962年以来,佛手牌99。结晶味精连续被定为出口免检信誉产品。80年代,在厂区内开发了上海地区唯一的天厨矿泉水系列饮料,获市优质新产品三等奖。产品进入各大宾馆、外国驻沪领事馆、中国民航国际航线。还开发特鲜味精、复合调味料、营养酱油等新品种,行销欧美、东南亚、港澳等许多国家和地区。1991年生产味精6541.2吨,实现总产值8409. 1万元,出口味精522.9吨。

五、华生电器总厂

该厂建于民国5年,民国29年迁到境内。民国13年开始生产“华生”牌400毫米台扇,当年产量1000余台,成为我国第一家电扇制造厂。民国14年起产品即远销东南亚市场。民国24年年产3万台。民国26~34年间,遭受战火破坏,几经变迁。民国34年抗日战争胜利后,未能恢复到战前水平。1949年产量仅1.5万台。1950年以后,全面恢复生产。1960年,年产电扇10万台。1980年,组成华生电扇总厂,占地面积1.71万平方米,建筑面积3.49万平方米,职工2200人。电扇品种有15个大类,40余种规格。有台扇、吊扇、落地扇、壁扇、排气扇等,还有专门为火车、汽车、飞机、轮船、地铁、纺织厂等设计制造的各类特种电扇。1988年,荣获首届北京国际博览会金牌。改革开放以来,还生产厨房净油烟机、食品加工器、电饭锅、电熨斗等家电产品。1949~1990年,生产各种电扇1200多万台,出口400万台,销往世界近百个国家和地区,累计创汇1亿多美元。

上海天厨味精厂,创建于民国12年,民国36年迁建在云岭东路40号。

该厂生产的佛手牌味精是上海生产最早、牌子最老的调味品。

六、英雄金笔厂

该厂前身为华孚金笔厂,创建于民国20年 。1952年公私合营 。1955年 ,在桃浦地区迁建新厂,先后合并了98家小厂,占地面积2. 67万平方米,建筑面积2.66万平方米。职工从219人增加到1367人。1967年,更名为英雄金笔厂。产品有自来水笔、工业绘图笔、微孔墨水笔、圆珠笔和活动铅笔5大类62个品种91个花色。英雄牌100型金笔荣获国家银质奖,英雄牌329型铱金笔为上海市优质产品。1989年6月,通过国家一级企业考评,成为我国自来水笔行业中第一家国家一级企业。1990年,职工1642人。自来水笔产量5313. 17万支,出口量1577. 52万支,远销40多个国家和地区,创汇460万美元,实现利税4994万元,为全市实现利税最多的100家工厂企业之一。

华生电器总厂,创建于民国5年,民国29年迁进区内,厂址在陕西北路1622号。

(1993年10月拆迁)改厂以制造各种电扇而闻名,图为80年代制造的系列产品

七、上海钻石手表厂

该厂前身是上海德安时钟制造厂,开设于民国21年。1954年后,曾更名金声钟厂、上海秒表厂、上海钟表四厂,1986年定名为上海钻石手表厂。占地面积1.46万平方米,建筑面积2.38万平方米。早期产品是钻石牌闹钟、电钟、挂表、秒表。1970年,该厂自行设计制造了我国第一只偏中心结构的钻石牌手表。1980年以来,形成批量生产机械手表、石英电子手表系列产品。1971~1985年,全国手表质量17次评比中获10次第一。荣获轻工业部优质产品证书、上海市优质产品证书和著名商标证书。1990年,职工2380人,生产钻石牌手表300余万只,产值1.64亿元,出口手表110万只,出口产值5700万元,创汇750万美元,实现利税3438万元,为全市总产值最高、出口产值最高、实现利税最多的100家工厂企业之一。

八、上海江南造纸厂

建于民国15年,是我国民族资本在区内最早开设的造纸厂。在20世纪30年代,生产的连史纸、毛边纸,畅销国内市场,远销南洋群岛。民国26年被侵华日军占领。民国30年被迫以低价卖给日本钟渊纺织株式会社,改名为江南制纸工场。民国34年9月以后,一度被中央信托局接管。1954年公私合营以后,更新了设备,产品增加双面胶版纸、邮票原纸、铜版原纸等新产品。1978年以后,向国外出口双版纸。1983年,引进法、德等国的机器设备,生产高级美术铜版纸,为国内填补了空白。1990年,工厂占地面积3.85万平方米,建筑面积3.29万平方米。 职工1024人。上缴国家利税2346万元,比1980年643万元增加2.65倍。

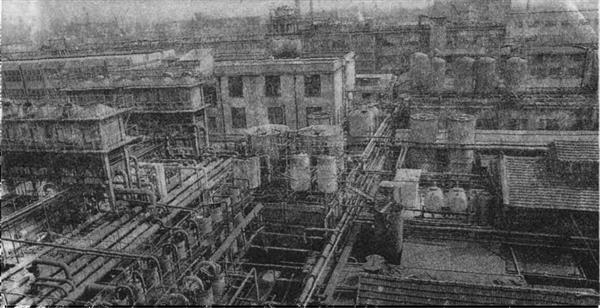

上海江南造纸厂 创建于民国15年,是区内最早开设的造纸厂。厂址在光复西路1003号。

图为该厂在80年代引进的生产高级美术铜版纸的设备

九、上海第八钢铁厂

1956年1月~1958年期间,合并了大沪铁厂、茂兴轧钢厂等17家私营轧钢厂,命名为上海第八钢铁厂。 全厂占地面积4.52万平方米,建筑面积4.20万平方米。1990年同1956年比较,固定资产原值从318万元增加到3284万元;产值从5744.7万元增长到29984万元,职工从1740入增加到2061人。 主要产品:普碳中小型角钢、小元钢、大中小型扁钢。 部分产品销往香港、澳门、东南亚地区。1990年,销售收入27550万元,实现利税3408万元,为全市销售收入最多、实现利税最多的100家工厂企业之一。

十、上海大隆机器厂

曾是上海第一家最大的私营机器制造厂,创建于清光绪二十八年(1902年)。民国15年迁建到区境。 占地面积19.8万平方米,建筑面积16.5万平方米,是国内第一个制造整套棉纺织机器的专业工厂。民国27~34年8月期间,遭侵华日军占领,改名大隆铁厂。民国36年以后,仍以制造棉纺织机器为主。1954年,公私合营后,并进了50家小厂,年机械加工能力1万吨。1958年后,该厂已成为能生产高、重、精各种成套冶炼、锻压、石油、化肥设备的大型骨干企业。 职工2683人。 曾为我国第一架“运十”大型客机研制成功全套液压系统装置,为国内第一座30万千瓦核电站配套生产了上充泵,试制出国内第一台用于30万千瓦火电厂除灰系统的大型灰浆泵,国内第一套用于海上石油钻探的13.625"通径、350大气压半潜式钻探水下器具等。1950~1990年,大隆厂为各行各业提供设备1万多台套,上缴利税47192万元。

十一、上海灯泡厂

该厂原为美国奇异安迪生电器总公司于民国6年开设在中国的一个分厂——奇异电泡厂,生产各类照明灯泡,设备简陋。 解放初期,生产濒于停顿。1952年命名为国营上海灯泡厂。当时职工399人,固定资产原值22.6万元。1953年9月26日,研制成功国产第一根钨丝。1958年,由郑良永、朱昌白等试制成功我国第一代高速离心机。1972年,由王菊珍等试制成功含氧化铈2~3%的钨铈材料,使我国钨铈电极生产在国际上处于领先地位。1960年以来,生产的产品有黑白显象管、电子枪、钨钼制品、发射管、真空电容器、真空开关管、超高频电子管等。1990年,占地面积5.81万平方米,建筑面积5.65万平方米,固定资产原值6968万元,产值10910万元,职工3684人,其中工程师234人,高级工程师38人。

十二、上海试剂一厂

是生产化学试剂、有机化工原料和精细化学品的综合性大型企业,该厂前身是中央制药厂,建立于民国36年。1956年以后,并进了一些小厂,扩建了厂房设备,开发了一批新产品。产品醋酸、二甲苯、麝香等出口销往亚、欧、美地区。1990年工厂占地面积11.92万平方米,建筑面积6.44万平方米,职工2369人。固定资产原值6377.9万元,产值20021.3万元;上缴国家利税3777.19万元。为全市总产值最高、销售收入最多、实现利税最多的100家工厂企业之一。

十三、上海染料化工八厂

该厂前身是润华颜料厂。建立于民国35年。占地面积6.83万平方米,建筑面积4.16万平方米。1958年,全国第一家研制成功活性染料,并投入生产。当时是世界四大活性染料生产厂之一。1990年年产活性染料3300多吨,是国内最大的活性染料工厂,染料出口量占生产量的30%以上。职工1810人。产品销售收入20142万元,实现利税4785.13万元,是区化学行业中上缴国家利税最大的工厂,也是全市产品销售收入最多、实现利税最多的100家工厂企业之一。

十四、上海振华造漆厂

是区第一家民族资本开设的造漆厂。建立于民国7年。早在民国14年起,飞虎牌油漆就远销新加坡等地。民国25年,年产油漆2500吨。民国26年抗日战争开始,工厂遭受破坏,抗日战争胜利后生产有所恢复,但至1949年,年产油漆只有467吨。1955年,公私合营后,并进了14家小厂。飞虎牌油漆重振雄风。1965年,在桃浦地区新建厂房,占地面积6.93万平方米,建筑面积7.06万平方米。1990年同1950年比,固定资产原值由3. 98万元增加到2367万元,产值由171.3万元增加到10075万元;上缴国家利税由29.21万元增加到3378万元,职工从82入增加到1165人。每年出口量达3000吨,居全国第一位。

十五、上海中药制药一厂

该厂于1958年由雷允上、胡庆余、童涵春、蔡同德4家全市闻名国药店的中成药生产工场及永顺泰磨粉厂合并而成,定名中药联合制药厂,1966年改名为国营上海中药制药一厂。占地面积2. 6万平方米,建筑面积2.27万平方米。职工911人。生产六神丸、珍珠粉、人参蜂皇浆、舒筋活血片、十全大补膏等。现有20多个产品销往日本、马来西亚、新加坡、泰国、西欧、北美和港澳地区,产品外销额占上海本行业出口总额的40%。

十六、上海第六制药厂

创建于1956年,原名泰山有机化工厂,以生产“泰山”牌糖精钠闻名。 占地面积8.04万平方米,建筑面积4.54万平方米。职工2115人。1980年,年产糖精761吨。1985年以后,生产糖精钠、潘生丁、维生素A,D2.D3。出口产品有糖精钠、潘生丁等。1990年同1956年比,固定资产原值由33.2万元增加到4930.37万元,产值由113万元增加到14956.1万元,上缴国家利税由267.44万元增加到1258.81万元。1990年出口产值4900万元,为全市总产值最高和出口产值最高的100家工厂企业之一。

十七、上海市面粉公司

前身是由历史悠久的阜丰和福新两家面粉厂合并而成。1956年11月,定名为公私合营阜丰福新面粉厂,是当时上海市唯一的机器面粉厂。1966年9月,更名为上海面粉厂。1984年12月,组建上海市面粉公司,占地面积7.1万平方米,建筑面积8.14万平方米,职工1795人。下属单位有独立核算的第一面粉厂、第二面粉厂、第三面粉厂、实验面粉厂、面粉机械制造厂、面粉袋厂。1984年以后,引进两套具有国际先进水平的设备。1984年,固定资产原值为2005.8万元,1990年,增至4332.4万元。 日加工小麦2200吨。生产总量中近40%调拨外省,还承担了粮油进出口公司部分加工业务。1990年,总产值18433万元。销售收入22809万元,实现利税3377万元,为全市产值最高、销售收入最多、实现利税最多的100家工厂企业之一。

十八、上海造币厂

该厂前身是中央造币厂。1949年6月后,隶属中国人民银行总行,曾命名六一四厂。主要担负国家流通硬币和各种金、银币(章)的生产任务,并制造各种铜币纪念章、金饰品和工业金、银材。其中以熊猫系列金银币誉盛美国、日本、新加坡、韩国和香港、台湾等地区。1983年版“熊猫”金、银币在1985年国际硬币比赛中分别荣获“最佳金币”和“最佳银币”奖;“熊、猫”系列普通金币获得第六届中国工艺美术品百花奖中的金杯奖。1990年,工厂占地面积4.56万平方米,建筑面积4.53万平方米,固定资产原值14211万元,产值10715万元,职工1670人,上缴国家利税3558.2万元,为全市固定资产原值规模最大、实现利税最多的100家工厂企业之一。

十九、上海印钞厂

该厂前身是中央印制厂上海厂。1949年6月以后,隶属中国人民银行总行。曾命名上海人民印刷厂、国营五四二厂,1987年启用现厂名。承担的印制任务有:中国人民银行流通货币,股票、债券、银行支票、存单等有价证券,出国护照、边境通行证、职称证书等重要证件,还为几个发展中国家印制钞券。1949~1990年,累计完成利税总额62125万元。1990年,工厂占地面积7.11万平方米,建筑面积8万平方米,固定资产原值13772.9万元,产值14850.9万元,职工2522人,上缴国家利税5897.5万元,为全市固定资产原值规模最大、总产值最高、实现利税最多的100家工厂企业之一。

二十、上海油脂四厂

前身是大有余榨油厂,创建于清光绪十五年(1889年),是区内民族资本最早开设的植物油厂。1956年公私合营。1968年,改名为上海油脂四厂。 占地面积1.33万平方米,建筑面积1.43万平方米,职工379人。1959年,开始可可加工。年加工能力1万吨。DB403可可白脱产品,1981年后连续被评为商业部优质产品,1987年9月,荣获布鲁塞尔第二十六届世界优质食品金奖。1990年,产值5348万元,上缴国家利税214. 9万元,分别比1980年增长40%和25%。

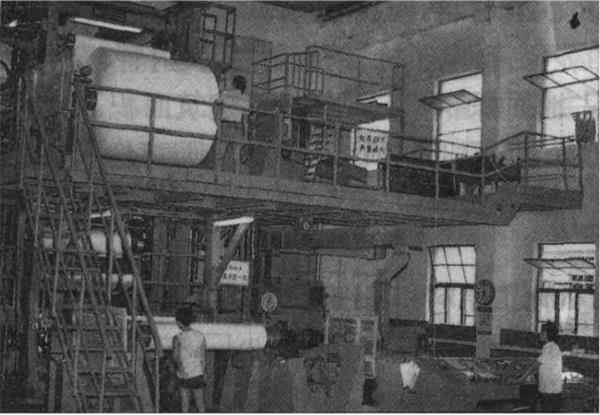

上海油脂四厂.创建于清光绪十五年,前身是大有余榨油厂,厂址在西苏州路1369号,

是上海市区最早开设的植物油厂。图为该厂在80年代更新的先进设备,生产的可

可白脱被评为商业部优质产品。