第一节 企业所有制的变革

1949年6月以后,人民政府接管官僚资本企业13家,成为社会主义国营企业;对860家私营企业,逐步通过委托加工、计划订货、统购包销,纳入国家计划轨道,至1956年,全部实行公私合营;对3011户手工业A行了社会主义改造,分行业归口管理。

一、社会主义国营企业

1949年6月开始,人民政府陆续接管13家官僚资本企业,成为社会主义国营企业。其中:纺织业11家,造币印钞业2家。纺织业中6家棉纺织厂拥有纱锭44.8万余枚,占当时全区纱锭数104.2万余枚的43%;织机4377台,占全区织机10925台的40%。造币、印钞业两家,分别被命名上海造币厂、上海印钞厂。

第一批社会主义国营工业企业一览表

(1949年6月~1950年建立)

说明:上海第三棉纺织厂1952年同上海第二棉纺织厂合并为上海第二棉纺织厂.

这批工厂率先进行民主改革。1950~1952年间,建立工厂管理委员会和职工代表会议,吸收工人参加工厂管理;废除压迫工人、束缚生产发展的抄身制度、工头“拿摩温”制度;加强职工之间的团结;改革工资制度和工时制度,率先实行每天8小时工作制。这些改革措施,极大地调动了职工的积极性。1950~1953年,国营工业生产总值,由12483万元上升到49149万元。

二、私营工业

解放初,不少私营工厂由于解放前遭受物价暴涨的损失,业主无心经营,把资金流向境外;又受到美国和国民党对上海的封锁、轰炸,面临停产困境。1950年起,国家对有利于国计民生的企业大力扶持,有244家私营工厂接受国家委托加工、计划订货、统购包销,并带活了一大批小厂发展生产业务。95家棉、毛、丝纺织厂,接受国家提供原材料,代纺、代织、代染;6家面粉厂、3家榨油厂,由国家向企业租赁机械设备,直接组织生产;24家技术力量较强的机器五金业工厂,接受国家安排,配套制造各种机器设备和部分军工产品;轻工业中比较有名的长城铅笔厂、利用锁厂、汇明电筒厂、中华珐琅厂等企业的产品,由国家统购包销。在国家扶持下,这些企业生产逐步恢复,至1952年,私营工业生产总值由1950年的2. 52亿元上升至5.65亿元,增长1.24倍。

1950~1952年,有8家私营厂由于缺乏资金,困难较大,由国家投资,分别改为公私合营或国营。实行公私合营的有信和纱厂、新生纱厂、鼎鑫纱厂、中西药厂。直接改为国营企业的有:福新烟厂改为上烟四厂,立德油厂改为上海油脂二厂,大昌新榨油厂改为上海油脂三厂,新裕纺织一厂改为公营新华纱厂。

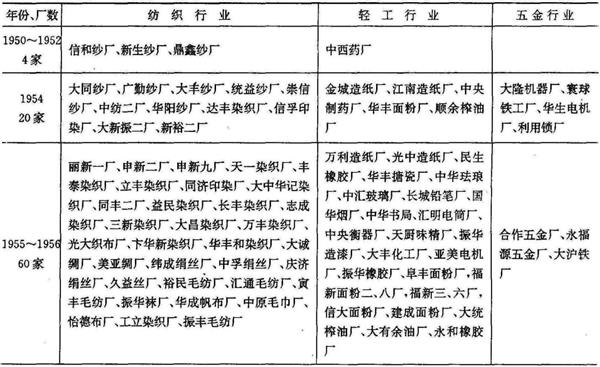

1950--1956年100人以上私营工厂实行公私合营一览表

说明:1950-1952年间,新裕一厂、福新烟厂、立德油厂、大昌新榨油厂直接改为国营企业。

1953年,党在过渡时期总路线提出以后,分2批实行公私合营。第一批在1954年实行公私合营的20家是:大丰纱厂、统益纱厂、崇信纱厂、中纺二厂、华阳纱厂、达丰染织厂、信孚印染厂、大新振二厂、新裕二厂、大同纱厂、广勤纱厂、大隆机器厂、寰球铁工厂、华生电机厂、利用锁厂、江南造纸厂、金城造纸厂、中央制药厂、华丰面粉厂、顺余榨油厂。第二批,1955~1956年,从个别合营发展到全行业实行公私合营。205家30人以上工厂,带动了662家29人以下小厂,按行业以中心厂带卫星厂的方式实行全行业公私合营。

三、手工业

1955年,手工业75个行业3人以下企业共3011户、5415人,全年总产值898. 7万余元。根据对个体手工业社会主义改造的原则,参加生产从业人员3人以下的,走合作化道路;从业人员4人以上的走国家资本主义道路(即公私合营)。

1956~1957年,实行合作化的有1217户、2195人,占从业人员总数的40.54%;合并合营的1794户、3220人,占从业人员总数的59.46%。

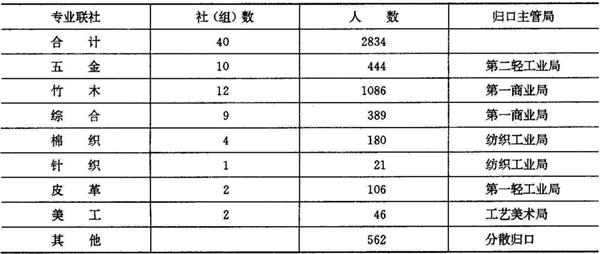

1957年,全区共有合作社(组)58个、3117人,其中合作社40个、2834人(占社员总数90%),按行业归口管理。

手工业合作社按行业归口管理一览表

第二节 行业结构调整

一、合并改造技术设备落后的中小企业

1956年全行业公私合营以后,对一批技术设备落后、生产效率低、产品质量差、劳动条件差的企业,进行裁、并、改、合。至1966年,合并了704家中小型工厂,工厂数从1952年的894家减至190家。1958年以后,新建扩建的上海第八钢铁厂、英雄金笔厂、上海人民机器厂等,都是在合并几十家小企业、装备先进技术基础上形成的骨干企业。

二、行业结构调整

1958~1960年,全市统一规划,采取调整措施,要求从生产能力过剩的行业中腾出厂房和劳动力,支援急需发展的工业。区内主要是,大幅度减少棉纺业。有10家棉纺织厂改为机械、电子、仪表、毛纺、化纤等行业;新生棉纺织厂改为上海纺织机电厂,广勤纱厂改为上海纺织轴承一厂,大丰纱厂改为上海第三纺织机械厂,大同纱厂改为上海纺织机件一厂,崇信纱厂改为上海无线电一厂,申新第二棉纺织厂改为上海无线电二厂,鼎鑫纱厂改为上海无线电六厂,统益纱厂改为上海第十一化纤厂,信和纱厂改为上海第十二毛纺织厂,丽新一厂改为丽新织造厂。

三、迁出工厂支援外地建设

1958年以后,在行业结构调整过程中,有10家100人以上工厂的技术设备和职工“连人带马”迁往外省,支援外省区建设。其中纺织印染厂有7家。天一印染厂迁往湖北省汉口;信孚印染厂迁往河南省郑州;中孚绢丝厂一分为二,迁往江苏省泗阳和内蒙古扎兰屯;振华袜厂迁往陕西省西安;中原毛巾厂迁往河南省开封;华丰面粉厂迁往安徽省合肥;中华搪瓷厂迁往山东省济南;振华橡胶厂迁往河南省洛阳;同济印染厂迁往江西省九江;丽新织造厂迁往四川省阆中。