第二章 经济结构

第一节 解放前私商

解放前,区各行业商店都是零售的私营小店。进货渠道,工业品从市内批发商进货,或直接向工厂、手工业工场采购;副食品、柴草、土产杂品等主要从吴淞江沿岸、真如镇、大场镇一带的中间商进货;粮食由市内米商向湘、赣、苏、浙产区和国外西贡、仰光、暹罗等地运进,通过南北市场分销给区内零售商。民国34年(1945年)抗日战争胜利后,全区3100余家商店经营的商品,档次比较低,食品、煤炭、棉布、服装鞋帽、理发服务等业,占74%。当时物价随行就市,购销不稳,有较大的盲目性和投机性,特别是粮食投机,居民深受其害。民国37年以后,因国民党发动内战,滥发通货,造成恶性膨胀,市场混乱萧条,经常有行无市,有店无货。

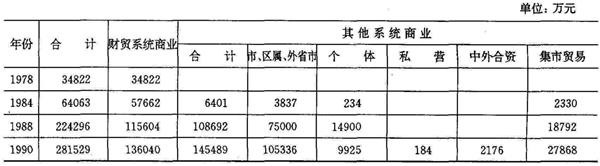

第二节 解放初公私营商业并存

1950~1952年间,新建一批社会主义商业,其中国营粮店6家,棉布、百货、肉食品店4家,供销合作和消费合作社46家。同时有私营商店3619家,个体商贩5905户。关系国计民生的粮、油、棉布、煤炭等重要商品,由国营专业机构调运进货销售;一般日用工业品、土产杂品、卷烟南货、茶食糖果、农副产品,仍通过私营批发商、中间商,或向产地选购、定购1953~1955年间,粮油、棉花、棉布定量供应,区内开设肉食、蔬菜、百货、烟酒专卖、煤炭、食品杂货等批发商店,逐步代替私营批发商。这期间,保障了居民生活必需品的供应,抑制了投机倒把,物价稳定,购销渠道多,市场活跃,居民购物比较方便。

1950-1954年商业销售额各种经济成分比盆表

第三节 公营商业集中计划管理

1956年1月~1957年底,完成对私营商业的社会主义改造,1660家私营商店实行公私合营,撤并成794家;1959家小店和5905户固定摊贩,按行业组织247个合作商店。进货渠道纳入国家统一计划范围。1958年“大跃进”时期,在“一大二公”的思想指导下,各行业实行以中心店和大店为商业核算单位,由原来980个合并为384个,统一经营,共负盈亏;大量直接从事经营的基层店和门市部,不计盈亏。许多商品实行凭票计划供应,经营特色随之消失。凭票供应品种,1959年有15种,1961年42种,1962年最多达92种。1963年后,贯彻调整方针,开放集市贸易,商品供应有所灵活宽松。“文化大革命”开始后,1966年第三季度,300余家公私合营商店全部改为国营,个体商贩被取缔,集市贸易被关闭。商品供应全部由国营企业包下来。化妆品、高跟鞋、古字画、工艺品、织有龙凤和福禄寿等图案的丝绸被面等许多商品被视为“四旧”而停止生产,花色品种单一。高度集中的计划经营机制,一直延续到1978年。

第四节 多种经济成分新发展

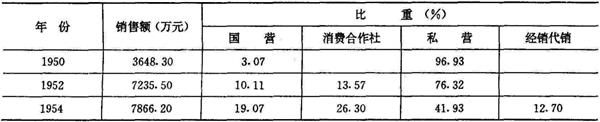

1979年以后,以国有商业为主导,积极兴办集体商业,适当发展个体和其他成分商业。在经营机制上,发生了根本性的变革。

在进货渠道和销售形式上,逐步改变计划供应体制,开始建立市场机制,恢复和发展50年代初期的多渠道流通网络。至1990年,除粮、油、煤仍计划供应外,农副产品陆续取消统购、派购,恢复和发展议购议销;日用工业品取消统购包销,商店直接自行采购和销售。1984年起,恢复和发展横向协作。以企业为主,跨地区、跨部门、跨所有制建立工商、农商、商商经济联合体。至1990年,区粮食局、12个区公司、3个直属店已同本市、郊县的53个企业,苏、浙、皖、鲁、赣、桂、辽、黑等省40多个市、县、乡镇的70个企业,建立经济联合体。有合资联营、技术服务、提供场地、产品返销、定牌生产、委托加工、补偿贸易、经销代销、出租柜台等多种形式,供销两旺。

在商品销售结构和服务等级上,从中低档向中高档发展。区财贸系统消费品销售总额中,吃、穿、用消费品1990年同1965年比,主食粮油类由26.6%下降至10.36%;副食类(含副食品、烟酒、糕糖、南货、水果等)由41.23%上升至49.33%;衣着类由5.38%上升至7.55%;日用品类由26.74%上升至32.75%,其中新兴的耐用消费品上升幅度最大。

1981年起,各行业集体企业率先试行企业内部管理机制的改革,划小核算单位,自主经营,自负盈亏,搞活分配,开始打破“大锅饭”。1984年以后,贯彻中共中央关于经济体制改革的决定,企业普遍推行所有权和经营权分离,责、权、利相结合的各种形式的经营责任制,实行定额承包,租赁承包,经营灵活,工资分配同企业经济效益挂钩,调动了企业、职工的积极性。

随着改革开放的深化,多成分、多形式、多渠道的流通网络逐步形成,全区流通规模迅速扩大。1990年,商业营业总额比1978年增长7.08倍,其中,新发展的多种经济成分的商业占52.38%。

1978-1990年几个年份各系统商业营业额变化表