第一节 沿革

普陀区商业集市起源于元代延佑七年(1320年),真如寺迁建于区境西北部后,寺前逐渐成市。清代鼎盛时(18世纪),真如镇上有大小店铺200余家。19世纪中叶,上海开埠后,吴淞江沿岸曹家渡、小沙渡、潭子湾渡口过往行人日增,有50余家商店。20世纪初,随着现代工业的兴起,劳勃生路、小沙渡路沿路商店相继开设,至民国18年(1929年)已有110余家,形成了吴淞江以南城区的商业中心。民国25年,全区有商店510余家,主要集中在劳勃生路和真如镇。

民国26年八一三事变,日军进攻上海,吴淞江北岸店铺多数毁于炮火,南岸居民骤增,商业网点发展。民国34年,全区共有78个行业,1200余家商店,其中,吴淞江南岸930家,占78%。

抗日战争胜利后,工业一度恢复,人口增加,棉布、服装、五金、中西药、陶瓷、草柴业均有发展。1949年解放前夕,全区有124个行业,商店3100余家。

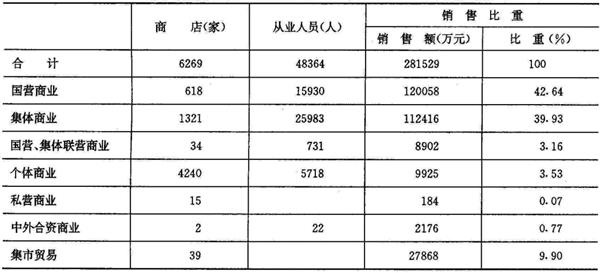

1990年各种经济成分商店一览表

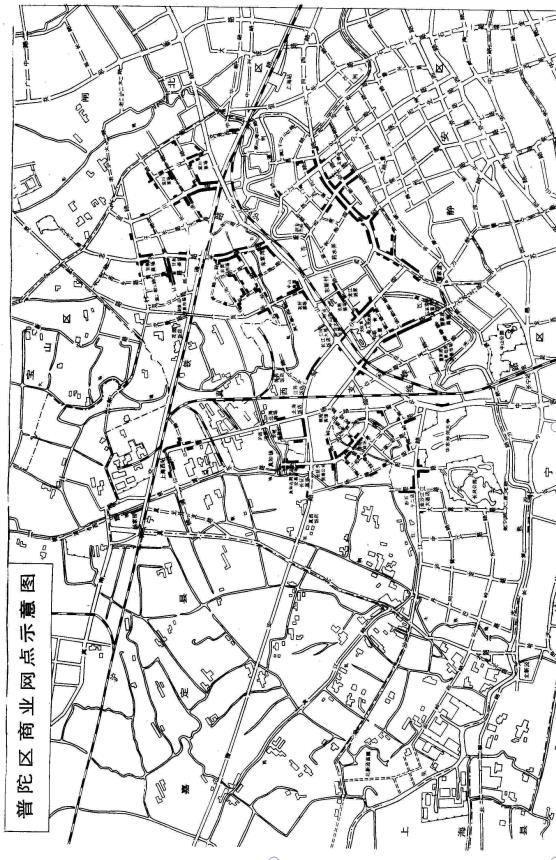

1950年以后,随着区境的扩大,住宅建设和其他各项事业的发展,商业网点向吴淞江以北扩展。五六十年代,新建曹杨新村、武宁路、宜川新村网点。70年代发展缓慢。1979年以后,调整、改革所有制结构,以国营商业为主导,积极兴办集体商业,恢复发展个体商业和集市贸易,商业网点迅速增加。至1990年,增设了1380多家全民、集体所有制商店,在曹杨路、曹安路、中山北路、上海西站、长风新村发展了新的网点。1990年,全区各类商店共有6269家(其中个体商业4240家),营业面积共42万余平方米,从业人员4.84万人。商品交易范围:除满足居民日常生活需要外,有面向全市的家禽、水果、蔬菜等农副产品市场,有面向全国的钢材、汽车及其他生产资料市场。

第二节 主要网点

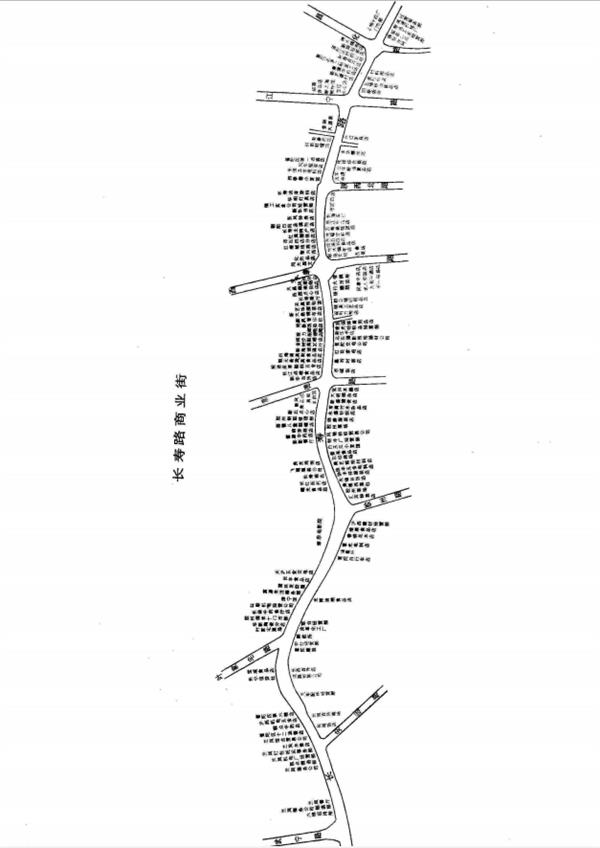

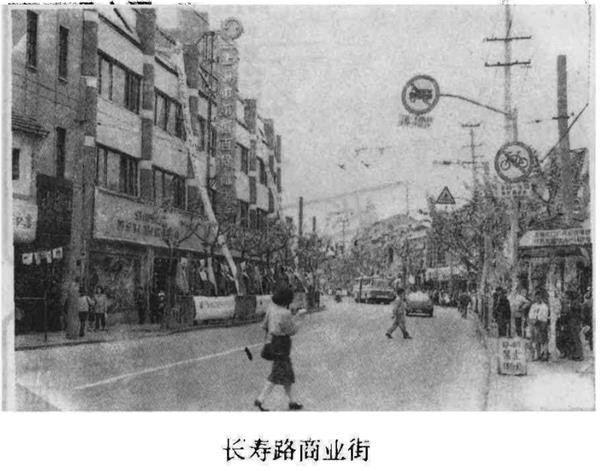

一、长寿路网点

20世纪初,劳勃生路、小沙渡路(今长寿路、西康路)一带已逐渐形成商业网点。民国184(1929年)有商店46家;民国25年,增加到111家;民国38年,发展到414家,成为境内的商业中心。解放初期,建立国营、合作社商业,私营商业、个体商业也有发展,1952年增至547家。1956年后,经过行业调整,小店合并,商店户数减少,1978年为113家,营业面积则因规模扩大,由1956年的9818平方米增加到1.36万平方米。

1979年以来,网点有新的发展。至1990年,商店增加到297家,营业面积扩大到3.19万平方米,比1978年增加1.34倍,并形成了一批大中型专业特色商店。其中有:市百四店、恒大商行、悦来芳食品店、同大昌文化用品商店、宝凤百货店、长江日用杂品商店、红花家用电器商店、嘉羚时装店、金刚美发厅、金都大酒家等。还根据区内回族居民较集中的特点,开办了魁元斋清真食品店、京城清真饭店、白玉兰清真副食品商店等。

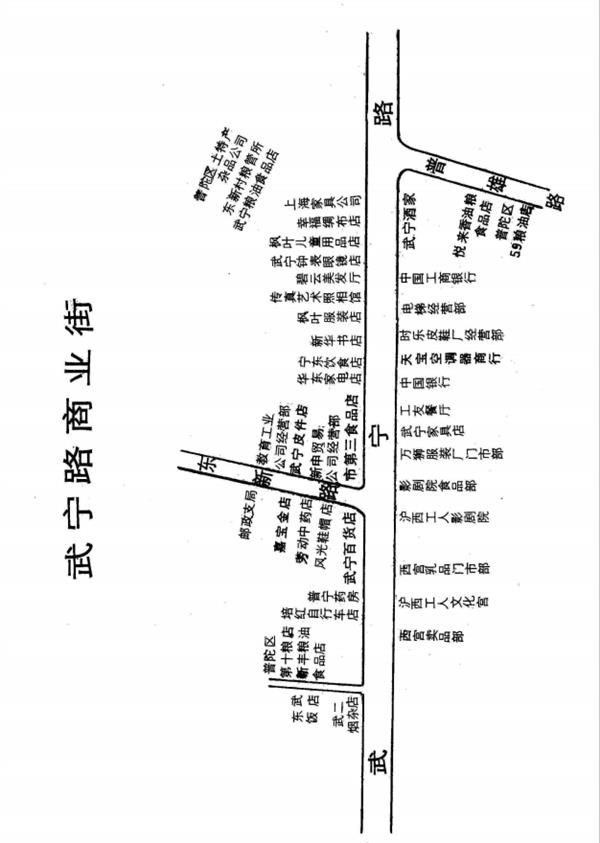

二、武宁路网点

1960年以后,随着武宁路的开辟,武宁新村的兴建,沪西工人文化宫、影剧院、少年宫、体育馆和一批中小学的建立,自武宁路桥北堍至东新路一段,新建了商业网点,先后开业的有粮食、棉布、服装、百货、烟糖食品、饮食、理发、照相、钟表、眼镜、医药、五金交电等商店,1978年有13家,营业面积3336平方米。

1979年以来,商业网点向东新路两侧延伸,扩建了市食品三店、武宁百货店、枫叶服装店、武宁酒家、时乐皮鞋厂门市部等。在武宁路西侧的沪西工人文化宫、沪西工人影剧院附近开设了一批新店,形成了吃、穿、用、服务一应俱全的商业街。1990年,共有商店28家,营业面积5898平方米,比1978年增加了76.8%。

三、中山北路网点

主要集中在光新路至武宁路一段。1949年以前,沿路两旁是棚户区,商店只有7家。1956年增至19家。1957年后,几经撤并,扩大商店规模,1978年有15家。1979~1990年,长江饭店、外省市驻沪办事处联合大厦、上海物资贸易中心大厦、中山商厦等大中型企业先后建立,带动了商业网点的发展,1990年有53家,新增了中高档商品。设在物资贸易中心大厦内的,有上海市汽车贸易中心、上海钢材市场中山北路交易所;设在外省市驻沪办事处联合大厦内的,有锦华联合总汇(含樱花大酒楼),通用电力电脑经营部;设在中山商厦内的,有五金机件、化工、塑料等各种生产资料经营单位。

四、曹杨路网点

曹杨路商业网点,南起曹杨路桥,北至白玉路。20世纪20年代后,随着曹家渡桥(俗称三官堂桥,现曹杨路桥)的架设,吴淞江以北,兴建了一批工厂,人口增多。1949年有商店60家。1956年发展到83家。1957年后多次撤并,至1978年商店减少为38家,其中规模较大,营业面积在400平方米以上的商店有5家。1982年,随着曹杨路桥改建、路面拓宽工程完成后,与长宁区江苏北路相接,成为区西段南北的主要干道,使这一带商业得到很大发展。1990年底,有商店112家,个体商贩50户。从三官堂桥禽蛋市场到白玉路,商店连成一片,行业相当齐全。

五、曹安路网点

地处市区西北部的交通要津,东起曹杨路,西至南石路,全长200多米。1979年以前只有6家商店,1980年以后,随着附近曹杨路停车场和长途汽车站的建立而发展起来,成为新的商业街。1980~1990年间,先后开设了22家商店,营业面积由1383平方米增至3495平方米。行业有油酱、饮食、食品、烟杂、日用百货、纺织品、服装鞋帽、五金电器、建材装潢、家具、汽车零配件等。同时,在沿街弄内,开设11家旅馆。不仅丰富了周围居民的商品供应,而且为过往旅客提供了饮食、购物、住宿的配套服务。食品店从早晨开到晚上10时,曹安清真馆实行24小时服务。曹安路已成为区西北部的繁荣街市。

六、曹杨新村网点

1952年,随着曹杨一村建成,开设第一家新村商店——曹杨新村工人消费合作社,1956年更名国营曹杨综合商店,有门市部22家。1980~1990年,扩建曹杨商场,面积6903平方米;新建70年代形成的曹安路商业街富有蒙古民族特色的白云宾馆,面积4167平方米。曹杨9个村(不含曹安路商业街)国营、集体商店共190家,面积49382平方米,从业人员3300人;个体商704户,830人。形成以曹杨商场为主体的兰溪路、棠浦路一带的新村商业中心。供应商品从一般日用必需品增加到家用电器、家具、照相器材、呢绒、丝绸、服装等中高档品种。

七、宜川新村网点

宜川新村地处区境东北部,原称“赵家花园”,是一片菜地花圃。民国26年,各自然村有34家小商店,1952年发展为165家。1953年始,随着宜川1~6村居民住宅的兴建,陆续建立新村网点。1978年,新设商店25家。1979年以后,宜川百货店翻建为2000平方米的百货商场,新建宜川菜场面积达3250平方米,宜川饭店增辟风味小吃餐厅,面积扩大为500多平方米,并开设照相、鞋帽、棉布、日用杂品、五金交电、书店等商店,向吃、穿、用、居室装饰等配套发展。1990年,有商店204家。在洛川路、太山新村和交通西路有3个农贸市场。宜川新村网点对附近郊区农民购物也提供了方便。

八、长风新村网点

解放前,该地区原是一片村落。1953年,在中山桥北境,有竹行、木行、芦席行、石灰行、米店、点心店等共25家。1978年为18家。1979年以后,在长风公园附近的金沙江路、枣阳路、怒江路两侧,兴建起长风1~4村的住宅小区,商业网点配套发展。1985年后,新建了上海市第十二百货商店(原名长风商场)、金沙江大酒店,在周围发展百货、服装、粮油、饮食、旅馆、烟糖、中西药、建材、土产、理发等行业。1990年,共有商店117家,比1978年增加5.7倍;还设有一个长风综合贸易市场。金沙江路枣阳路一带已形成热闹的街市。

九、真如镇网点

真如镇为区内最早的商业集镇,地处区域西北市郊结合部的水陆交通要道,清乾隆鼎盛时有大小店铺200余家,一向是城乡物资交流的集散地。民国13年,军阀齐燮元部和卢永祥部发生激战,街市惨遭洗劫。民国17年有商店151家。后几经战乱破坏,民国38年有商店136家。

1953年,成立真如供销合作社,陆续开设粮油、肉类、南北货、日用品、棉布、蔬菜、生产资料等门市部。1966年改为真如镇商店,下辖网点52个。原私营商店经过社会主义改造后,合并为24家。1990年,全镇商店增为78家。其中,有市大型蔬菜集散转运中心之一的市蔬菜公司第五经营部,年收购、销售量在150万公斤以上;有市最大的葱姜、蔬菜批发市场;有面向全国的种籽商店,年销售量30万公斤,营业额60万元;有经营传统风味小吃的真如羊肉馆,顾客来自各地,日销羊肉300~500公斤。

十、上海西站网点

上海西站原名真如火车站。民国26年以前,车站附近有饮食、服装、烟糖、果品、百货店等20余家,抗日战争期间毁于日军炮火。民国34~38年间,车站地区仅有杂货店、大饼摊各1家。解放后至1980年,仅开设食品店、车站饭店各1家和1个自行车修理摊。1984年起,车站每天增开8对始发和到站列车,新建了车站大楼,成为一等客货运站,日均客流量由1982年的300余人增加到1.5万余人。上海西站南侧的车站新村兴建后,居民不断增多。从而促进了商业服务业的发展。1990年下共有商店56家,其中饮食旅馆业27家,服装百货综合店18家,其他11家;还新设一个综合市场,设摊的个体商162户。