第一节 邮政

解放前,境内仅有少数邮政机构,清宣统三年(1911年)5月,上海邮政总局在真如镇分设真如邮政代办支局,民国2年(1913年)改称邮政代办所。民国12年设真如车站邮局于暨南学校(后改暨南大学),系三等局。同年,真如邮政代办所改隶车站邮局。民国16年,真如车站邮局迁至车站路(今桃浦公路)南阳宅附近。民国19年9月,大夏大学(今华东师范大学)迁入中山路新校舍,附近市面日渐兴盛。次年2月2日,在该大学门前设邮务支局,除办理邮件事宜外,并开办储汇业务。真如镇一带在民国21年一二八淞沪抗战和民国26年八一三战争中遭到严重破坏,邮政业务深受影响。至解放初,仅有桃浦西路吴坤记米店和真如车站马堑记烟杂店的邮政代办处2处,投递邮件、报刊由周家桥邮局出班投送。

吴淞江南岸公共租界地区内的长寿路邮政营业处,初建于民国8年,主要办理发售邮票、汇票、印花税票和收存储金、收寄包裹等业务。

解放后,随着城市建设和经济建设的发展,在境内逐步建立起5个邮电支局。1978年1月,试行邮政编码,1990年5月正式实行。

曹杨新村邮电支局 1952年曹杨新村建成后,在1955年4月底,成立曹杨新村邮电支局,地址为曹杨一村137号。其邮政辖区:真北路东,曹杨路、中山北路西,南石四路、曹安路南,吴淞江北。下设长风新村、华东师范大学2个邮电所。邮政编码为200062。

真如镇邮电支局 1954年12月底,由周家桥邮局划出一个投递班,设置于真如镇后山门。曹杨新村邮电支局建立后,真如镇邮电支局改为邮电所。1956年5月由曹杨新村邮电支局划出一个投递班到真如,恢复真如镇邮电支局建置。1958年划归嘉定县邮电局管辖,1986年7月1日划入普陀区。原址真如镇南大街47号甲,现址北石路200号。下设桃浦镇、上海铁道学院、上海西站3个邮电所(原祁连山路、杨家桥2个邮电所于1988年2月9日裁撤)。邮政辖区:真如镇、长征乡和桃浦乡。邮政编码为200333。

普陀邮电支局 原为长寿路邮政营业处,1956年由石门二路邮电支局、静安寺邮电支局和曹家渡邮电支局划入部分邮区,组建为长寿路邮电支局,1958年改现名,地址:长寿路215号。邮政辖区:东至西苏州路,西至武宁路东侧,南至安远路北侧,北至吴淞江。下设昌化路、叶家宅2个邮电所和长寿路长途电话、电报门市部。邮政编码为200060。

石泉路邮电支局 1961年底建立,地址为石泉路29号。邮政辖区:双山路东,沪太路、彭越浦西,灵石路南,吴淞江北。下设宜川新村、甘泉新村2个邮电所。邮政编码为200061。

武宁路邮电支局 1983年初,由原东新路邮电所扩建而成,地址为东新路360号。邮政辖区:曹杨路、中山北路东,光新路西,梨园浜南,吴淞江北。邮政编码为200063。

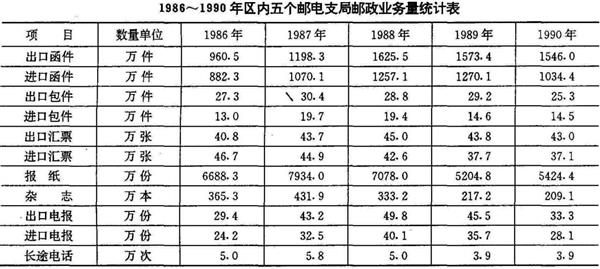

区境内5个邮电支局均隶属于上海市邮政局市西区局。共划分投递块88个,其中大户块8个。集体性质的投送三报(解放、文汇、新民晚报)块72个,每天送信报2次。1990年,有信箱、信筒135只,分8条线路开取。邮票代售处116处,社会报刊发行站1113处,发行人员3950人。区内从事邮政事业的人员,1949年只有10人,随着邮电事业的发展,到1990年增至604人。经办邮电业务有:信函、包件、出售邮票、汇兑、储蓄、订阅报刊、电报、长途电话等。邮政主要设备有:邮政专用汽车12辆、摩托车20辆、自动日戳机22台、过戳机7台、包裹收寄机14台、电子计数计量机7台、升降机4台、电传机5台。

第二节 电信

清光绪二十六年(1900年),区境内第一家机制面粉厂——阜丰面粉厂建成。次年,由英商华洋德律风公司出线,为该厂装置了电话,号码154号,这是境内最早出现的一部电话。民国19年(1930年)8月,英商华洋德律风公司为美商上海电话公司所取代,境内吴淞江南部均由该公司泰兴路电话机房布线。

光绪三十三年,上海电话局建立。第二年,为沪宁铁路真如车站装置电话。民国16年,又为真如区警察四区三所及暨南大学布线通话。民国24年,上海电话局在暨南大学附近桃浦西路建真如电话交换所,设备为磁石式交换机50门。民国26年,该所毁于八一三战火。民国35年10月,在沪宁铁路北侧距真如车站500米处,重建真如电话交换所,设备仍为磁石式交换机50门。

解放前,境内电话分割为2个系统,普通电话装置很少,公用电话仅2门,其中1门在玉佛寺内。解放后,上海电话公司把2个不同制式的电话网改造成为能互通直拨的电话网,取消了人工转接。此时区内电话业务也不断发展。1950年6月,泰兴路电话分局为区开放区域普通电话1000号线,并为便利居民通话,装置了公用电话30门,其中吴淞江北岸有3门。北岸另由虹口电话交换所布线100号,分别为造币厂桥(今江宁路桥)附近30号线、大夏大学(今华东师范大学)附近20号线、光复西路1059号附近50号线。

境内原仅一个真如电话交换所。1952年,为配合曹杨新村住宅区及商业网点发展需要,该所增加共电式人工交换机200门。1955年5月迁至曹杨五村22号,改称真如支局,不久,又更名为曹杨路电话支局。经不断发展,至1993年,境内吴淞江北部已设1个电话分局和2个电话支局。另外,境内吴淞江南部、北新泾工业区和沪太路一带,分别由设于邻区的泰兴、天山、和田电话支局出线安装电话。

曹杨电话分局 前身为曹杨路电话支局,1960年7月,电话设备增装到600门。1975年12月,改用准电子交换设备1000门。1979年12月,局址迁至兰溪路91号后,开通使用准电子交换机2000门。1985年6月,又增设2000门。1986年11月,升格为分局,隶属上海市市内电话局西区局。1988年2月,自日本引进的F-150型万门程控设备投产使用。1987年7月,增设人工交换机960门。1993年,又添装程控设备3万门。同期,在中联大厦和华东师范大学添设机房,共安装程控设备6000门。至此,该分局已有设备5万余门。1956年,由曹杨路电话支局出线,在今长征乡建立电话通信网,采用共电式交换机100门。1968年底,由真如镇邮电局接收。1974年10月更新为复式交换机200门,1978年底增设40门,为真如镇及长征、桃浦等地区电话通信服务。真如镇一带划归普陀区后,归属曹杨电话分局。

甘泉电话支局 1985年10月建,局址为新村路427号,安装上海型纵横制交换机4000门。同年12月,原设在宜川三村的宜川人工电话交换所撤销,用户线路纳入甘泉电话支局。1989年增设纵横制交换设备4000门,1992年和1993年,又扩建程控设备各1万门。至此,该支局已有设备容量2.8万门。

旬阳电话支局 1991年在旬阳路、宁强路口新建,安装程控设备4000门。1993年进行扩建,增设程控设备6000门。至此,该支局已有设备容量1万门。

1957年8月31日,全市将两次拨号的5位号码统一改造为6位号码制。自1989年10月12日起,全市实行7位号码制。80年代以来,安装私人住宅电话迅速增多,至1993年,区境内曹杨电话分局及甘泉、旬阳2个电话支局布线安装的私人住宅电话,就有6万余门。

解放初,上海电话公司把普陀、江宁两区作为公用电话传呼服务的试点区,从1953年12月20日起,普陀区开办了公用电话兼传呼业务。至1990年底,全区共有传呼站点236处,电话639门,服务人员940人。

第三节 真如发报台

真如发报台位于真大路1号,占地13.3公顷,建筑面积18520平方米,职工180人。该台兴建于民国18年(1929年),为国际无线电通信大电台之发报台,另在刘行设收报台,在外滩沙逊大厦(今和平饭店)内设中央控制室和营业处等。民国19年12月6日,国际无线电通信大电台揭幕典礼在真如发报台举行。民国20年2月,改名国际电台,简称"CGRA"。首先开通中美电路,后又开通中法、中德等电路,至民国24年,开启电路13条,包括欧、亚、美3洲12个国家和地区。国际电台为中国当时唯一由国家经营的国际电信通信机构,其直达电路数一度占世界第四位。真如发报台亦曾为远东最大的无线电发报台。

解放后,国际电台仍为我国和欧美等国家通信的枢纽。1951年,国际电台并入上海电信局,对外简称仍为“CGRA"。真如发报台亦有很大发展,发讯机功率,解放初最大仅15千瓦,1954年已达35千瓦,后又自行制造了50千瓦的单边带发讯机。设备完成率和电路畅通率也有极大提高。该台1990年有发讯机59部,天线64副,开启电路35条,主要承担国内外的长途电话、电报、传真、广播,以及气象、航海、石油、渔业等专业通信。在完成历次国际会议、国家领导人出访、卫星发射等重大通信任务中,该发报台曾多次立功受奖。