第一节 客运

一、人力车

早年独轮车(亦称“羊角车”)曾是真如镇和邻近地区交往的主要交通工具,一般可坐4~6人。至20世纪30年代,区境内仍有女工雇乘,以作上下班的代步工具。

民国9年(1920年),筑成车站路(今桃浦东路)后,次年,由甘元桢等人在真如镇创办捷轮商号,有黄包车33辆,行驶于真如火车站一带,逐渐取代独轮车。在槟榔路(今安远路)西段及极司非而后路(今万航渡后路)一带,也有无照黄包车行驶。民国19年5月,筑成中山路后,无照黄包车逐渐增加,民国22年,上海市公用局对沪西黄包车发放临时牌照3000余张,准予在真如区、蒲淞区、法华区范围内营运。捷轮商号后毁于八一三战火。民国35年,国民党上海市政府开始淘汰黄包车。解放后,普陀区搬运工会于1953年12月统计,还有营业黄包车151辆,1956年3月1日,黄包车全部淘汰。

民国30年12月8日太平洋战争爆发后,因燃料极度缺乏,大批机动公交车辆停驶,三轮车开始兴起。据上海市三轮车商业同业公会1951年9月统计,境内累计有三轮车行87家,从业人员1704人,分布在长寿路、昌化路、安远路、交通路及真如一带。1953年12月,普陀区搬运工会统计,加入工会的三轮车有2547辆,车工7781人(包括黄包车工人数)。1954年3月1日,上海市三轮车商业同业公会统计,区内还有7家三轮车行参加该公会,有三轮车368辆。1956年,开始对三轮车采取淘汰方针,普陀区搬运工会动员三轮车工人回乡参加农业生产的有385人,去江西落户的30户、126人,其他车工转业或退休,到1986年,境内三轮车已基本淘汰。

二、电车、公共汽车

20世纪初,境内吴淞江以南最先辟筑城市道路,20年代开始,吴淞江北岸的道路亦逐步辟筑。电车、公共汽车线路先后伸展至境内。

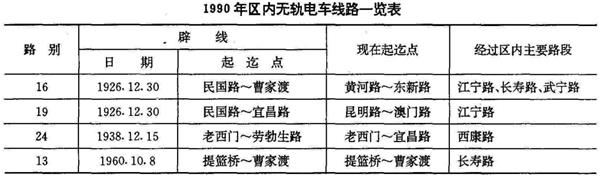

民国15年12月30日,英商上海电车公司所辟16路、19路无轨电车,民国27年12月15日增辟的24路无轨电车,先后进入境内。1960年10月8日,穿行境内的13路无轨电车开始通行。1990年,境内无轨电车线路共有4条,其中16、19和24路的一个起迄站设在境内。

民国18年4月,华商公共汽车公司的3路车开始在区境北部通行,该线路自北火车站起,经交通路、桃浦西路至真如国际电台。民国26年8月停办。

民国27年,英商公共汽车公司辟16路车,自虞洽卿路(今西藏中路)至宜昌路。民国31年1月停办。

抗日战争结束后,上海市公用局对市郊公共交通采取鼓励民营、招商承办的办法。民国35年7月1日,祥生交通公司以3辆客车行驶于番禺路至大夏大学(今华东师范大学)之间。同年12月5日,信友交通服务社以2辆大客车行驶于曹家渡、中山北路、真如车站、杨家桥、国际电台、场中路。均至上海解放前夕停办。

民国37年,上海市公共交通公司开行的公交线路有:10路甲(自大夏大学至中山公园),14路(自外滩至造币厂桥),一直经营到上海解放为止。

上海解放初期,由于美国的经济封锁,汽油短缺,为此公交公司研制了代油白煤车,到1952年才改用汽油。同年6月27日,新辟56路车,自西康路经三官堂桥、曹杨新村至真如火车站,这是第一条开到工人新村的公交线路。9月辟58路车,自天目路经沪太路至大场。

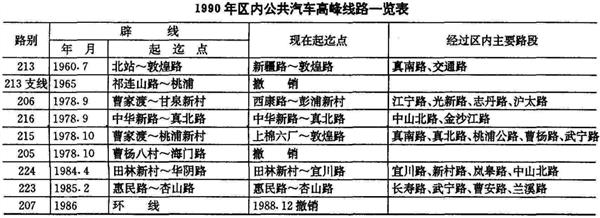

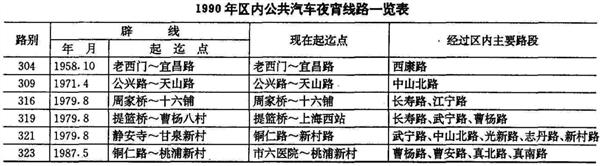

1953年10月,63路车取代56路,线路亦有变更。随后,又陆续增辟68,69,62,67,78,76和94路公共汽车,逐步填补通往工人新村和新建工业区公共交通的空白。1958年7月1日,公交汽车三场建成。同年9月23日、11月25日,68路、94路先后试行无人售票,由于各种条件制约而未能坚持,于1959年4月10日停止试行。1958年10月,境内开行第一条夜宵线304路车,以接替24路无轨电车,1959年,由于汽油供应紧张,公交车辆又一次使用代燃车,汽车背上了煤气包。1960年7月,辟高峰车213路,自北站至敦煌路。1963年,我国汽油基本自给,12月,公交车辆恢复使用汽油。从1971年4月续辟309路夜宵车起,在70年代,先后开行了206,216,215,205,316,319.321路和安远路至敦煌路联运车等9条公交线路。1980年5月,曹杨路桥重建通车,44路随即延伸至境内。1981年10月和1982年12月,40路和54路车又先后进入境内。此后,又陆续开辟107,112,117,113,207,223,105;224和323路车。为沟通上海站和上海西站之间的交通,调整106路及新辟129路两条线路。

随着改革开放的深入发展,公交车辆的客运量大幅度增加,乘车难的矛盾日益尖锐。为此,公交公司打破以往独家经营的格局。从1987年开始着手探索社会集资办公交,多渠道发展城市公共交通的新途径。同年12月31日,开办曹杨八村至江桥的曹江线。1988年底,上海康华公共交通联营公司又开辟提篮桥至铁路长宁站的905专线,均通过区境内。

1990年底境内通行的公共汽车线路共34条,其中25条线路的起迄站点设在境内。

三、出租汽车

20世纪20年代初,出租汽车在上海逐步增多,但区境内的出租汽车业直到70年代才起步。

1973年,上海市汽车服务公司4场5车队在曹杨路740号设立服务站,备有小型客车34辆。

1983年,普陀区合作联社在枣阳路82号创办集体性质的吉利出租汽车公司,备有小客车5辆。

1985年3月1日,集体性质的普陀区捷达汽车服务公司成立,引进日本产柯斯脱中型旅游车2辆、尼桑轿车20辆、大发微型小客车62辆,共84辆车,停车和经营场所几经变更,1987年定址曹杨路1254号,为区出租汽车业的骨干企业之一。

1986年7月,上海市出租汽车公司申江汽车场三车队在沪太路790号设立出租汽车服务站,为沪太、甘泉、宜川等新村居民出行时雇乘提供方便,备有中型旅游客车16辆、小客车76辆。

上海市人民政府依据国务院规定,于1984年12月24日,发布《上海市农民或居民个人、联户可以购置机动车、船从事营业性客货运输暂行办法》,1985年12月,朱家湾街道出现第一个从事客运的出租汽车个体专业户,此后,全区13个街道和真如镇陆续发展到140户,拥有各种牌号的小客车140辆。

全区出租汽车业已形成全民、集体和个体三者并存的格局。到1990年末,全区出租汽车共有144家,拥有大、中型和小客车324辆。

四、长途汽车

从20世纪20年代初开始,市内通往外地的长途汽车线路逐步辟建。上海第一象商办的沪太长途汽车公司经营的沪太线,是最早辟通并营运的公路客运线,民国11年3月23日全线通车。该线自上海共和新路中兴路驶出,经境内沪太路至太仓。民国24年8月17日,锡沪长途汽车公司所辟锡沪线通车,自宝山路起,经境内交通路、杨家桥至无锡。民国26年八一三事变后,沪太、锡沪两线停驶。民国27年1月25日,日商大直公司开行沪太线、沪浏线,日商兴中公司开行锡沪线。同年3月初,日商楠木公司开行通往青浦的青沪线。民国28年日军成立华中铁道股份有限公司,年末开办上锡线、浏河线,后又开通闵行线,均途经区境。

抗战胜利后,民国35年1月16日,沪太、锡沪两公司组成两路联营处,于3月1日恢复沪浏线和上海至直塘之间的客运。8月又开行经过区境的上太(上海~太仓)、上嘉(上海~嘉定)、上南(上海~南翔)3线。是年底,两路联营处解散。上海解放以后,沪太长途汽车公司于1952年7月歇业,沪太线业务由江苏省苏南汽车运输公司上海分公司接办,锡沪长途汽车公司于1949年11月迁往苏州。

1960年6月1日,公交汽车三场辟曹安线,自武宁路曹安路至安亭。1965年1月,北区站建成,曹安线改由北区站始发,称北安线,同年辟北嘉线、北浏线,均经过区境。

1968年5月,上海公交和江苏省苏州地区汽车运输公司联营上海至常熟、上海至昆山两条省际线,均经过区境。此后,经区境联结省、市间的长途线路逐年增加,1985年又增加上海至杭州、泰州、无锡、扬州等线,形成上海和江苏、浙江等省市间的客运交通网络。

随着改革开放的深入发展,长途客运业也出现了国营、集体和个体多家经营的局面。1981年10月,江苏省汽车运输公司扬州分公司在区境内建长途客运站,开始客车停在曹杨路停车场内,开通上海至扬州、泰州2班车。几经搬迁,1985年5月迁至大渡河路90弄3号,开行的线路有上海至宝应、兴化、姜埝、高邮、扬州、泰州、泰兴、樊川、黄桥等9条线路。1982年5月,江苏省汽车运输公司盐城分公司在区境中宁路215号设长途客运站,开行的线路有上海至益林、射阳、建湖、阜宁、盐城、海丰、大丰、东台、响水、滨海等10条线路。1984年12月,江苏省汽车运输公司沪办汽车营业部在曹杨三村附近设苏沪旅游服务站,开行上海至光福、北桥、福山、徐市、任阳、王市等6条线路。1985年5月,增辟上海到徐州、金沙两线。1987年1月,迁址曹杨路1391号,称曹杨汽车停车服务站(现名曹杨长途汽车服务站),又辟上海至沭阳、灌南、宿迁、泗阳、淮阴、淮安6线。共辟长途线路14条。

1985年12月,浙江义乌旅游公司于中宁路191号武宁停车场设站经营长途客运业务,开行上海至义乌、大溪、玉环3线。同时开业的还有温州龙湾客运社,开行上海至温州、箬横、温岭、路桥、横街、杭州等6线。1988年9月,江苏省一些从事长途客运的个体运输专业户,也在此参与客运业务。

至1990年底,在区内经营公路客运的国营、集体企业和个体运输户已发展到35家,客运班线85条,营运线路总里程30266公里。客流主要流向是江、浙两省。

第二节 货运

一、非机动车

独轮车曾是早期的运输工具。清末,榻车、老虎车运输兴起,后出现榻车行,独轮车数量开始下降。有的榻车行还兼营老虎车货运。抗战胜利后,榻车仍在民间运输中占有重要地位。民国35年(1946年),上海榻虎车商业同业公会成立,区境内有会员31户,榻车和老虎车53辆,分布在朱家湾、长寿路、澳门路等处。至解放初,经营榻车和老虎车运输业的户数增至167户,有榻车203辆,老虎车19辆。

1950年8月24日,国营上海市搬运公司(筹)成立,1952年在江宁路1257号成立苏州河西区办事处普陀区营业站,承揽拖榻车货运业务。1956年6月14日,上海市拖榻车管理处在区内设立宜昌路、西苏州路停车场和朱家湾停车点,1957年新建中潭路停车场。1959年1月15日,拖榻车管理处撤销,榻车工人全部转入各汽车场。

1958年春,普陀区运输指挥部在光新路93号成立,对区的人力货车进行第一次登记,有拖榻车334辆、男女车工646人,建立了普陀区非机动车运输队。1959年10月,对人力货车再次登记,有人力货车2987辆、男女车工5600余人。其中202人及2775辆车(榻车91辆、拖车48辆、劳动车2420辆、手推车118辆、独轮车98辆)分属3个分场管理。一分场在中山路三号桥东堍,二分场在石泉路货场,三分场在延长路500号。

1959年11月,普陀区交通运输局成立。12月,撤销非机动车运输队,其业务由区交运局营调科管理。

1960年,上海市交通运输局提出“对非机动车加强管理、缩小范围、限制发展、逐步淘汰”的方针后,自1961~1962年底,全区共精减人力货车工人1302人。另外,在1962年底又接受光新、东新、胶州、沙洪浜、林家港5个街道的16个人力车运输队330人、117辆车,建立集体车队。1964年8月,区交运局撤销,非机动车业务改由区交通科管理。1965年逐步发展了三轮拖车400辆,1966年增至600辆。

由于企业事业单位自备货运汽车的增多,非机动车货运业务逐年下降,车辆也从1966年的1300辆降至1974年的293辆。至1978年底只剩20余辆,剩余车辆均划归普陀区运输公司汽车附件厂,区内的非机动车基本淘汰。

二、专业汽车

民国16年,境内第一家汽车运输行“三友根记运货汽车行”在西摩路(今陕西北路)1409弄11号开业。此后,又开设了三义运输车行等。

抗战期间,汽车运输行业务难以维持。战后,随着经济的恢复,汽车货运业的规模才有所扩大。到上海解放后的1952年,区内的私营汽车运输行已发展到15家,有货运汽车26辆。国营上海市搬运公司(筹)普陀区营业站也同时承揽汽车货运业务。

1957年3月20日,上海市汽车运输公司在区内中山北路2923号辟建停车场,总面积为3.72万平方米。1958年上海市汽车运输第四场迁入,1984年9月1日,改组为上海市沪西汽车运输公司,隶属市交通运输局。主要承接上海西站、北郊火车站、上海县、嘉定县、宝山县、长宁区、闸北区、普陀区、内河装卸公司梅园路、盘湾里、蔡家浜、纪蕴路作业区及港务局三、五、九、十区的矿建材料、煤炭、集装箱和工业、农业、生活用品等综合性物资的运输。1990年公司拥有12个汽车队,各种货运汽车622辆、5190车吨,年货运量924万吨。

1959年10月,建立普陀区运输公司。初期公司只经营人力车货运业务及组织境内各企业事业单位自备货运汽车联营工作。1969年,建立汽车修理厂、汽车配件厂、板箱厂和汽车附件厂,为公司积累了资金,添置了大庆1吨柴油车5辆,组成一个小型的集体所有的机动车运输队。到1973年,区公司已拥有1吨柴油车80辆、上海牌2吨货车27辆、交通牌4吨货车3辆,共110辆车、146车吨,组成2个汽车队。1978年底,在中山北路3004号建成办公楼和停车场。1988年3月20日,行政性的区运输公司撤销,原公司所属4个工厂划归区计划经济委员会管理,2个汽车队合并,重新组建为经营性的集体所有制普陀区运输公司。主要承运生活用品、果品、建筑材料,太平桥货场和石泉路货场以及江浙两省出入境货物的运输。1990年公司拥有各种货运汽车139辆、654车吨,年货运量98万吨。

1963年,为适应区内化工物品运输发展的需要,上海市汽车运输第七场在丹巴路215号辟建新场,基地总面积2.98万平方米。1984年9月1日,上运七场更名为上海市化工物品汽车运输公司。1985年4月,公司部分机构迁往宝山路647号,留有汽车三、五、六3个车队,164辆车、1650车吨。1988年货运量86.3万吨。公司主要承运上海及部分省市的化工原料和产品。

1978年7月,上海市长途汽车运输公司公兴路车队创办。位于区内中宁路居家宅60号,占地4267平方米。1983年改组为集体企业。有营运车71辆、521车吨,1990年货运量53.76万吨。

1979年9月,上运四场为发展集体货运事业,抽调了406车队全体人员80人和30辆车,再招收交运系统职工子女256人,在中山北路3000号建立曹杨汽车运输队。1982年底,原上运四场人员全部调回原单位,车队移交给培养起来的年青一代负责管理。主要承运外贸物资、建筑材料、果品等。80年代后期,有货运汽车53辆、379车吨,年均货运量40余万吨。

三、零担班车

1986年7月5日,上海市长途汽车运输公司为适应跨省市零担货运发展的需要,成立上海市长途汽车公司零担货运经营部,专门负责零担货运营业受理和仓库管理,下设4个营业站,总部和第一营业站设在境内中宁路155号,占地2.96万平方米。零担货运班线有118条,通达全国28个省、市、自治区1880多个站点,总长度88614公里。1990年零担货运经营总受理131.60万件、7.16万吨,其中中宁路站受理72.50万件、3.38万吨。

四、企事业单位自备汽车

自货运汽车输入上海后,区内不少工厂、企业购置货运汽车为本单位使用。

1959年10月,普陀区交通运输局成立,其行政管理的重点是对区内企事业单位的自备货运汽车组织联营,统一管理。同年10月21日,以上棉二厂、统益纱厂(今化纤十一厂)、信和纱厂(今十二毛纺厂)、申新九厂等10户为试点,先行组织起来。全区共有自备货运汽车308辆。其中除市专业局在区抽调36辆进行集中管理外,尚有272辆,合计852车吨。同年12月组织142辆车、496.3车吨,由区交运局(区运输公司)受理配运业务。当年即完成货运量8.93万吨。1964年8月,区交运局撤销,自备货运汽车联营工作结束。

1990年,全区有中央及市、区属企事业单位950家,自备货运汽车3905辆,其中2.5吨以上的大型货车2038辆,小型货车1867辆。

五、个体汽车

1986年,区运输市场开始出现个体货运专业户。此后,除沪太新村街道外,其余12个街道和真如镇均有分布。据1988年统计,共有59户、59辆车、174.9车吨。

第三节 停车场

一、公交停车场

上海市公共交通总公司第三汽车公司曹杨路停车场,场址为曹杨路750号,占地5.22公顷。该场于1958年建成使用。原汽车一场的67,69,71,72路和汽车二场的45,62,63,54,68,94路等公交车辆纳入该场。该场西部为办公大楼及车间用房,东部有占地2.67公顷的停车场和跑道及保修车辆场地。

上海市公共交通总公司第一电车公司武宁路停车场,场址武宁路101号。该场于1968年12月建成使用,占地3.28公顷,可停放321辆车,13,16,21路电车和223路公共汽车均在该场停放。

二、营业性停车场

1990年,境内共有26个营业性停车场,其中规模最大的是上海市公安局曹杨路停车场。场址曹杨路1200号,出口为武宁路1300号,占地2.31公顷。1976年由上海市公安局交通处筹建,1979年10月正式营业。初名上海市公安局交通处曹杨路停车场,1984年改用现名。停车场面积22149平方米,日停车400~500辆,其中70~80%的车辆来自江苏,其余来自安徽、山东、河北、黑龙江等地。

普陀公安分局开办的停车场点共有6个,其中,停放违章待处的自行车、黄鱼车、机动车并兼停放外地来沪车辆的杨柳青路停车场稍具规模(停车场地7260平方米),其余多为占地400~1200平方米的“马路停车场”。合计场地面积12760平方米,约可停放250辆车。

此外,还有旅社及事业单位办的停车场19个,按经济性质分,全民9个,集体10个。停车场地200~5000平方米,合计29507平方米。约可停放500~600辆车。

第四节 区管理机构

1959年11月1日建立普陀区交通运输局,对境内企事业单位的自备货运汽车组织联营,统一管理。1964年8月,该局撤销,改设交通科,对内是劳动车管理所,对外行使行政管理职能。1967年11月,交通科被撤销。1970年5月,组建区民间运输革命委员会,1972年3月改称区运输公司革命委员会。1982年7月,建立区交通运输管理所,1985年,同区运输公司实行政企分开,成为隶属区政府领导、区城市建设办公室代管的公路运输管理机构,业务上受上海市陆上运输管理处指导。1990年,区城市建设系统体制改革后,隶属区建设管理局。其管理范围是:对营业性的机动车和非机动车的开业营运及曷趋止办理证照手续,按规定收取管理费;对打包托运、装卸、起重盘路、堆存行业的开业、运营行为检查、歇业等办理证照手续;为个体货运专业户申请购车、开业、运营行为检查、歇业等办理手续;对跨省市公路客货运输、市内货物运输的票证发放、经营行为监督及代征营业税和养路费等。