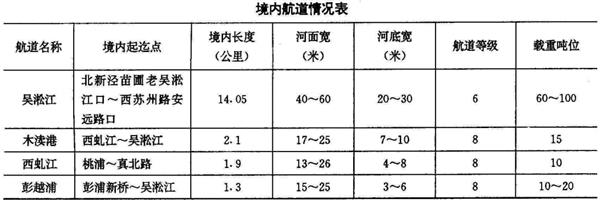

第一节 航道

境内水域属吴淞江水系。吴淞江源出太湖,自古以来便是重要航道。唐宋时期江面宽阔,独流入海,海船可沿江直驶青龙镇。后因泥沙淤积,河道日益变狭,为此历代疏浚不断。明中叶疏浚今北新径以下的新道,遂改道至今外白渡桥入黄浦江,成为黄浦江的最大支流,其故道称虬江。清道光年间疏浚吴淞江时,曾在今东、西老河处逢弯取直,以缩短航距。上海开埠后,吴淞江航运更为兴盛,清同治二年(1863年),还开始用机器挖泥,疏浚曹家渡一带淤浅。因其上通苏州,遂有苏州河的俗称。自19世纪末开始,民族资本家和外商纷纷利用吴淞江水运之便在区境东南部沿江兴建面粉、榨油、纺织等工厂,其原料多自水路运抵,制成品亦由水路输出,为工业区的形成提供了条件。解放后,随着各内河装卸作业区的建立,使吴淞江水运更趋繁忙。今吴淞江全长125公里,市境内穿行3县6区,长54公里。区境内河道东西陆距近9公里,河长却超过14公里,潭子湾一带河曲尤多。跨河桥梁达12座,因有的桥梁低矮,100吨级船队须候低、中潮时通过。

境内吴淞江两岸大小支河,原来亦多能通航。桃浦、梨园浜交汇处的真如镇,就因水运方便,在真如寺迁来之后,逐步形成集镇。昊淞江和虬江之间的界浜,因昔时多通行运粮船队,曾得运粮河之习称。20世纪以来,区境南岸支河先后湮没,北岸支河也日益减少。至80年代仅东部的彭越浦和西南部的西虬江、木渎港仍为8级航道。其余较大河道,如桃浦、新开河、大场浦及真如港部分河段等,通航吨位逐年减小,一般仅通行农用小型船只。

第二节 码头

20世纪初,随着区境内吴淞江两岸工厂逐步兴建,装卸码头和堆场、仓库日益增多。船舶大多利用自然滩地驳岸或沿河石阶踏步,进行靠泊装卸。1958年6月以后,吴淞江的盘湾里和蔡家浜等装卸作业区先后建成,出现了专业港区。

盘湾里装卸作业区,本部及第一装卸大队驻地在中山北路3900号。1958年征地辟建,利用盘湾里一带原有河塘,开掘连接吴淞江约750米长的码头泊位。初名上海市苏州河码头仓库办事处第五装卸区。1966年7月,改称上海市内河装卸公司第三装卸作业区。1987年改用现名。该区主要装卸粮油、钢材、沙、石料、糖、煤等工农业生产原料和日常生活用品。航运船只主要来自上海市内河航运局、上海市港驳公司及江苏、浙江、上海郊县等航运单位的船队。全装卸作业区库场面积80901平方米,其中仓库面积8996平方米,堆场面积71905平方米。码头泊位42个,最大靠泊能力100吨,拥有各种装卸机械143台,最大起重能力25吨。1990年,装卸操作量435.26万吨,日均堆存量20.1万吨。

蔡家浜装卸作业区,本部及第二大队、库场大队驻地在蔡家浜1号。1954年征地辟建,初名上海市苏州河码头仓库办事处第六装卸区,1966年7月,改称上海市内河装卸公司第四装卸作业区。1987年改用现名。该区主要装卸矿建材料、粮食、钢铁、盐等工农业产品和日常生活用品。全装卸作业区库场面积71062平方米,其中仓库面积7917平方米,堆场面积63145平方米。码头泊位31个,最大靠泊能力100吨,拥有各种装卸机械115台,最大起重能力16吨。1990年装卸操作量292.43万吨,日均堆存量9.9万吨。

1950年以后,吴淞江沿岸45家单位,先后兴建货主码头112个,并配备各种吊装机械,80年代后期年货物吞吐量达376万余吨。主要货物有原材料、产品、杂货等。

普陀区建筑材料公司为运输黄砂、石子等建筑材料,于1959年组建了一支运输船队,配有武宁号拖轮1艘、驳船8艘,共330吨位,船工30人,有码头2个、码头长度65米。该船队于1963年底移交上海市房产管理局。

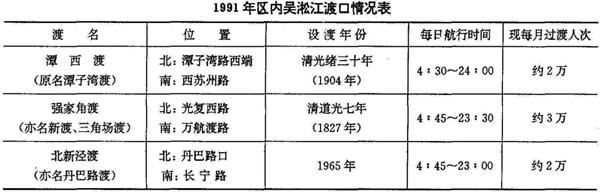

第三节 渡口

19世纪中叶,吴淞江下游江面平阔,没有桥梁,两岸交通均赖船渡。当时区境内著名的渡口有曹家渡、陈家渡(长宁渡),稍后有小沙渡(西康路渡)、潭子湾渡、谈家渡等。随着沿江两岸工厂兴建,居民骤增,来往渡江者日众。到20世纪二三十年代,虽然曹家渡、谈家渡等因建桥而裁撤,新的船渡仍不断增设。船渡多为私人合股经营,或由岸边工厂自行设渡,以利工人上下班。所有渡船皆为使橹木船。

解放初期,区境内规模较大的渡口,尚有安远路渡、广肇渡、莫干山路渡、潘家湾渡、潘东渡、潭东渡、潭西渡、西康路渡、永豫渡、强家角渡、光复渡、长宁渡等12个。长寿路桥和归化路桥(今昌化路桥)建成后,撤销了一批船渡。1956年,船渡实行公私合营,由上海市轮渡公司接管。1958年,对船渡进行调整合并,渡船改用电动铁质渡轮。1965年,由上海市内河航运局统一领导,将渡口进行精简,合并成7个,其中6个在普陀区。1981年建西康路桥时,撤西康路渡。1985年建古北路桥时,撤长宁渡。1991年元旦又撤光复渡。尚存潭西渡、强家角渡和北新泾渡,在沟通吴淞江两岸行人交通上仍起一定作用。

第四节 内港管理

上海内河港口的管理,清代由江海关兼管,民国年间,设有市公用局码头仓库管理科,专司港口码头装卸作业管理。公共租界内的吴淞江东段,曾由租界工部局实施管理。上海沦陷时期,内河港口先后由日伪工务局、公用局及建设局主管。抗战胜利后,仍由市公用局码头仓库管理科管理。

1950年11月,市军事管制委员会建立苏州河西区船舶码头管理所,管理市区内河港口。1955年4月,由市内河航运管理局内河航务管理处主管。

境内吴淞江段分属2个港口监督站管理,以跨吴淞江的沪杭铁路二号桥为界。桥以东的河道属东港口监督站管辖,分设恒丰路点,管理自长寿路桥至安远路口的河道;潭子湾点,管理自长寿路桥至铁路二号桥的河道。桥以西的河道属西港口监督站北新径点管理。港口监督站的管理内容为:

码头岸线管理:对货主码头的建设或改建予以审批,征收码头岸线使用费,指定船舶装卸泊位,处理伤亡事故。

船舶管理:对进入管段船舶进行登记,外省市来沪船只办理出入境手续,处理航运违章及事故,征收航运养护费。

航道管理:定期或不定期在航道进行巡逻,纠正违章和船舶检查,执行封江任务。对略超航道等级的船舶给予护航,确保其安全过境。批准泊位的增档或减档。