第一节 房产买卖

20世纪初,区境内吴淞江以南地区工商业逐步发展,城市人口不断增加,对房屋需求日趋增多,房屋营造商和房地产商应时而生,他们购租土地建造房屋出卖或出租。

民国3年(1914年),建筑商林氏出资建造今长寿路182弄及沿路184~212号住房及店面房28幢0.34万平方米(建筑面积,下同),出租经营。民国26年,卖给陈氏地产公司,后又转卖给房产业主王乃和。

营造厂业主潘守仁,于民国初开设洽盛地产公司,在今长寿路、江宁路、西康路等处拥有出租房产1.2万余平方米。民国22年,潘又购地建造鸿寿坊住房及店面房1.2万余平方米,出售给外商怡和洋行。

民国19年,德隆公司向土地业主袁克勤租地25年,建造德隆坊住房及店面房38幢,出售给正和银公司,民国33年,又由四合公司买进,出租经营。

民国25年,张源顺营造所出资建造茂德里住房及店铺44幢,出售给原福新烟草公司老板丁厚卿。

房地产业主奚洪生,原有祖遗土地7亩多,坐落在申新九厂后面出租经营,每年净收地租2600元(当时流通的法币)。申新九厂因扩建厂房需要,于民国29年11月26日以41万元法币向房地产业主吴登云购得今长寿路裕庆里土地8亩多、房产6661平方米与奚交换。奚既不失土地,又得到房屋,房租收入还高出地租7倍。

参与房地产买卖活动的还有一些房地产掮客(中间介绍人)。解放前夕,区内有流动掮客54人,他们无固定办公地点,只是聚会于茶馆或公园,也有在家里洽谈房地产生意。其所得佣金,占房地产买卖成交总值2.5%左右。

解放后,市人民政府于1951年颁布房地产买卖转移产权前须报请市地政局审查核准的规定,限制了房地产买卖投机活动。1956年和1958年,国家对资本主义性质的房地产业分别采取公私合营和国家经租2种形式的赎买政策,实行社会主义改造。为配合私房改造,房管部门一度停止办理私房买卖产权转移登记过户。“文化大革命”开始后,对私房一律暂停买卖和转移登记过户。但私房买卖实际并未停止。1971年7月,市房地产管理局规定:不准私房私自买卖和自行议价,买卖双方必须事先向房屋所在地的房管部门申请登记,经过审查批准,方能按规定的价格立契成交。

随着改革开放、搞活经济政策的逐步实施,个体经济和第三产业迅速发展,对房屋的需求量猛增,私房买卖日趋活跃。1981年,全区私房买卖成交数657件,1982年增至927件。由于无固定交易场所,买卖双方自找对象、自由议价、自行交易,有些房主乘机抬高房价,有的则隐瞒实际房价,搞明、暗2本帐,以骗取过户、逃漏契税。1984年11月,区房管部门在全市率先成立房产交易所,对外开业。交易所采取对私人之间房屋买卖价格放开,对单位购买私房价格适当控制的办法,并于1987年8月25日起,征收超标准费,即私房买卖价格在当年6月,经市建委和市物价局批准的《上海市房屋估价暂行标准》200%以上部分,私人购买的,一次性向出售人征收5%的超标准费;单位购买的,一次性向出售人征收20%的超标准费。

1986年以来,私房买卖成交数有所减少,而成交价格有所上升。1986~1990年,平均每年买卖成交322件。平均每平方米成交价格;1986年为87.75元,1987年为100.52元,1988年为179.23元,1989年为220.56元,1990年为259.27元。

第二节 商品房出售

改革开放以后,住房作为商品进入流通领域。1981年9月,中华企业公司以区境内石岚三村29号1幢5层楼房作为商品住宅出售试点。该楼房共20套,建筑面积876平方米,每平方米建筑面积基价150元,出售给20户居住,受到居民欢迎。

自1984年起,中华企业公司、中国建设银行上海市分行房地产经营部、中国工商银行上海市分行房地产业务部、中国房地产开发总公司上海分公司、上海市工商界爱国建设公司、上海华侨房地产经营公司、上海新城房产企业公司、普陀区城市建设开发公司、静安区城市建设开发总公司等单位先后在区内投资建造、出售商品住宅。一般标准商品住宅每平方米建筑面积的售价:1985年为460元,1989年为962.5~1250元,1990年为1260~1540元,1991年为2000~2500元。高标准侨汇商品住宅每平方米建筑面积售价:1987年为296.32美元,1989年起为376美元。至1992年末,共出售商品住宅3224套,建筑面积20.22万平方米。其中一般标准商品住宅2515套,建筑面积14.03万平方米(有917套由市内外有关单位承购),高标准侨汇商品住宅712套,建筑面积619万平方米(有339套由市内有关单位承购)。

自1985年起,市有关企业事业单位先后在境内投资建造一般标准商品住宅,以补贴价或优惠价出售给单位住房困难的职工。每平方米建筑面积售价,1985年基价360元,职工个人承付款不少于三分之一(120元),其余由单位补贴。1988年7月起改行优惠价,职工个人承付每平方米建筑面积250元。至1992年共出售住宅787套,建筑面积3.44万平方米。

“联建公助”商品住宅。由区城建部门组织领导、各企业事业单位投资,利用区内私房比较集中的棚户简屋基地,联合各方人力物力翻建多层住宅,以优惠补贴价格出售给原基地的私房动迁户和联建单位住房困难的职工。1983年以来,市内有关企业事业单位先后在区境内建造“联建公助”商品住宅,1985年出售给原基地私房动迁户的售价,新房与原房面积相等部分,每平方米使用面积按60元优惠价计算,超过原房面积的按每平方米120元计算。1988年起补偿原面积部分每平方米提高到242元,超出部分每平方米为363元。出售给联建单位住房困难的职工,售价按一般标准商品住宅的补贴价或优惠价计算。至1991年,共出售住宅10537套,建筑面积44.91万平方米。

个人购买商品住宅后再出售的情况,1989年9月~1991年8月共发生64起,建筑面积2554.6平方米。其中全价出售的29起,补贴或优惠价出售的35起。全价出售的,一般自找对象、自行仪价,价格一般与原买进价基本相同,少数的高于买进价,以补贴价或优惠价出售的,均系单位或系统内部职工之间进行的买卖,并经本单位或主管部门同意,出具证明,再由区房管部门办理产权过户手续。

为解决商品住宅出售后的管理和维修问题,1990年7月,区政府颁发了《普陀区住宅售后管理暂行办法》。

第三节 房屋租赁

一、私房租赁

解放前,境内以吴淞江南为主的房屋租赁,大体有3种情况:

一种是房地产商或房产业主自设房屋经租处或委托房屋经租商,出租房屋给市民居住或开设商店。如:房产业主姜椿荣,在民国25年(1936年)购得五福里住房及店面房45幢,委托信诚房地产商行经租;原福新烟厂资本家丁厚卿,在沪购置房屋数百幢,在今长寿路、西康路一带有住房及店面房72幢、1万余平方米,在澳门路自设厚丰经租处,收租管理。

另一种是由“二房东”向房产商或房产业主租赁整幢房屋后,再分间或增搭阁楼出租给房客。由于城市人口增加、住房紧张,二房东乘机提高租金,剥削三房客。特别是抗日战争时期,二房东超收的租金达430~1400%。如长寿路91弄2号一幢楼房的二房东将仅占全部居住面积六分之一的亭子间和灶披间租给三房客,民国33年4月至翌年4月,每月所收租金,除自己房间白住外,尚有550%的利润,一家生活费可靠它解决。

还有一种是部分工业资本家的工房或宿舍,出租给该厂工人和职员居住,以吸引廉价劳动力。如:日商内外棉的九里工房,喜和纱厂的一、二、三工房,日华纱厂的六风里等(上述日商工房在抗战胜利后由中纺公司接管);民族资本家所建的统益里、统益东里、申九里、申新里、崇信工房、普益里、阜丰里等。

房屋租金一般较高,且以实物计算。大体情况是:租赁房屋时付了高额顶费(黄金或大米)的租金相对较低,不付或少付顶费的租金就高;向房产业主直接租赁的租金相对较低,向二房东租赁的租金就高;租用里弄内住房租金相对较低,沿街店面房租金就高;租用本厂的工房或宿舍租金相对低些,但必须凭工卡才能租赁。租赁房屋除了付租金、顶费外,还有各种名目繁多的费用:迁入新居房东要收过户费,收租人要收小费,看里弄人员要收开门费,逢年过节要收过节费等。

解放后,在私房实行社会主义改造前,基本上还是解放前的原租赁关系和租金制度。当时私房业主40944户,面积177.54万平方米,其中出租私房有12287户,面积约57万平方米。私房租金高低不一,老房客大多在解放前付过高额顶费,房主不易提高租金,新租私房如无顶费或变相顶费的,租金较高。对不合理的租金,只在发生私房租赁纠纷以及危房抢修时,房管部门才进行调查处理。

私房经过社会主义改造后,至1965年末,面积为144.5万平方米,其中多数为自住房。出租私房减少,区房管部门对私房租赁放松了管理。

1986年11月,市人民政府批转市房产局、税务局《关于加强私有出租非居住用房管理意见的通知》。翌年6月又发布《上海市私有居住房屋租赁管理暂行办法》。从此出租给个人或单位作营业非居住使用的私有房屋,由出租人与承租人签订租赁合同,经公证机关公证后,向房屋所在地的房管机关和税务机关备案;租赁私有居住房屋,由租赁双方填写上海市私有居住房屋租赁登记表,连同租赁合同报房屋所在地的房管机关审核,报税务机关备案。非居住用房租金,以地段划分等级,根据房屋结构划分档次,以建筑平方米计算租金单价;居住用房租金,以使用面积计算租金单价。

1990年末,全区私有房屋为214.3万平方米(建筑面积),其中居住用房213万平方米,非居住用房1.3万平方米。私房业主40453户(包括商品房业主),其中出租居住用房的有1199户,出租非居住用房的有456户,出租非居住用房的房主,已在1986~1990年向区房管部门备案,大部分符合规定的月租金“暂行单价”,超过的有13户,最高的超过2倍。1991年起,私有出租非居住用房,租金可由租赁双方协议商定,最高不得超过规定的“暂行单价”9倍。

二、公房租赁

公房分房管部门直管公房和系统单位自管公房。租金标准由市统一规定。

1.直管公房

原由市公共房屋管理处、市房地产公司统一租赁管理。1957年10月以后,由区房管部门租赁管理。

1952年6月,全市第一批新工房曹杨一村计1002户的租赁,由各受配工厂厂方出面承租,与市公共房屋管理处签订租约,填发住房入住证交受配厂加盖印鉴后转发给住户,持证入住。租金由各受配厂依照规定按月汇交市公共房屋管理处。1953年,曹杨二~六村、甘泉一~三村“二万户型”新工房共8000户的租赁,由市房地产公司与各受配工厂签订租约,租赁管理办法参照曹杨一村处理。

取消“二房东”,是整顿公房秩序、消除中间剥削、建立正常租赁关系的一项重要措施。据市房屋经租公司江普经租所1956年二季度工作计划中记载,在区境内国家经租的私房户1488户中,尚有二房东802户,占国家经租总户数的53.9%。通过对经租私房的社会主义改造,房管部门在接管房屋时逐步对二房东作了处理。1958年,在里弄整风的基础上,取消了全部二房东,由房管部门直接与住户建立租赁关系。

“文化大革命”期间,公房租赁管理遭受冲击,造成租赁关系混乱,强占公房有289户,房屋653间、1.4万余平方米。欠租逐年增多,1976年末,欠租累计达145.16万元,相当于应收月租额的4.7倍。

中共十一届三中全会以后,公房租赁管理逐步正常。1980年8月,市人民政府发布《上海市公有房屋租赁管理办法(试行)》。从12月起,区内对新配、增配、分户、过户、交换住房的承租户,由房管所与承租户建立租赁关系时,发给公房租赁凭证,对原已租用公房的承租户,经核对租赁户名后,分期分批补发公房租赁凭证。

1990年8月起,按照《上海市城镇公有房屋管理条例》的规定,区房管部门对新租用公有非居住房屋的承租户签订租赁合同,对老承租户亦逐步补办签订合同手续,建立租赁关系。1990年末,区直管公房总建筑面积666.1万平方米,占全区房屋总面积39.8%,其中居住房屋617.7万平方米,占全区居住房屋69%,非居住房屋48.4万平方米,占全区非居住房屋6.2%。租赁户数共156520户,其中居住用153882户,非居住用2638户。

2.系统单位自管公房

其中居住房屋,为各单位职工及其家属所租用。由市纺织局、轻工业局、手工业局和市区财办共同投资建造的太山一、二、三村,建筑面积14万余平方米;市纺织局在新村路等处还有住宅约5万平方米,该局住房科下设太山新村、新村路2个管养段,办理租赁维修业务。铁路系统自管住房10万余平方米,自设房管所,管理租赁业务。华东师范大学自管住房9.7万平方米,由学校房产科负责租赁、调配业务。住房数量较少的单位,有的设房管站或房管组,有的委托区房管局下设沪西房产经租部代理经租。委托经租的有区集体事业管理局等13个单位,住房面积9万余平方米。非居住房屋极大部分由各单位自行管理,作生产、营业、办公之用,亦有部分出租。1990年3月建成的“联合大厦”,系外省市驻沪机关和有关企事业单位等34家共同投资联合建造的办公大厦,产权分属于34家单位所有。当年5月起,相继有19家产权单位为解决办公经费不足,紧缩办公用房,腾出部分房间出租。至1991年7月已有75家单位承租。租金由租赁单位双方自行商定。这些承租单位除外省市隶属机关10家以承租房为联络处外,其余65家以承租房为业务或营业所用,有推销产品、承接工程、代办服务、酒楼餐厅等诸多项目。

单位自管公房,1990年末为793.4万平方米建筑面积,占全区房屋总面积47.4%,其中居住用房65万平方米,占全区居住用房7.2%,非居住用房728.4万平方米,占全区非居住用房93.6%。

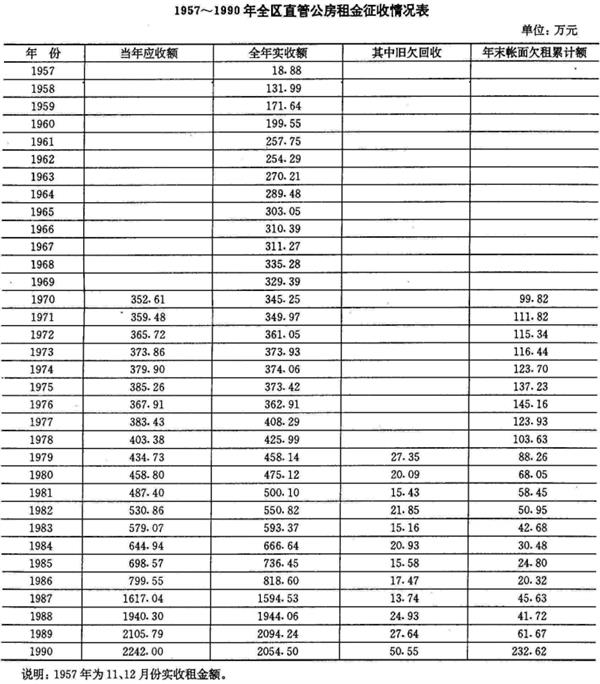

3.租金标准

直管公房租金最初按1950年公布、1955修正的《上海市公共房屋租金标准》(简称公标)执行,当时规定各类住房每平方米建筑面积月租平均单价为0.324元,相当于解放前租金实际水平的30%。1956年1月起,部分住户按《上海市国家机关工作人员住用公家宿舍收费暂行办法》计租,平均每平方米月租金0.134元。据1964年调查,区内租金实际水平为:1日里立帖砖墙石库门住房每平方米月租0.159元,立帖砖墙广式住房0.136元,简屋0.106元;曹杨一村新工房0.167元,“二万户型”新工房0.159元(此2项以8折计租);武宁新村有小卫生住房0.24~0.32元;武宁公寓有大卫生住房0.29~0.36元;武宁公寓底层商店用房0.54元;区人委办公用房每平方米使用面积月租0.568元。

1976年1月起,执行全市统一的《上海市住房收费暂行标准》(简称暂标),住用公家宿舍的机关工作人员收费标准暂不变动,并规定,原租金高于“暂标”的,降至“暂标”计租;原租金低于“暂标”的,暂不变动,待住房调整、增配、交换时,再按“暂标”调整租金。此后,住房租金应收额下降。1976年与1975年相比,住户数增加2600户,而全年租金应收额却降低17.35万元。

1987年4月起,调整公有非居住用房租金。区内承租非居住用房共2200户,其中行政事业单位780户,工商企业1420户。调整前平均每平方米建筑面积月租0.69元,月租应收额16万元。调整后每平方米月租:营业用房3.31元,生产用房3.42元,办公用房1元左右,应收月租总额145.2万元。行政事业单位、微利单位经过申请核准减免的有1286户,占承租总户数58.8%,减免月租额48万元,占应收月租额33%,经调整、减免,实际增加月租额81.2万元。

公房租金贯彻国家“以租养房”政策和“专款专用”原则,房管部门依靠租金收入,用于房屋修缮保养、改建危房、旧房和管理费用。区内的直管公房租金收入长期以来不能做到“以租养房”,不足部分由市房管局统一调剂。尤其是1976年起,全面调低了公有住房租金,加之建筑材料价格提高,修理费用、人工费用、管理费用不断上升,房租难以养房的矛盾更为突出。以1990年为例,全年租金收入和其他业务收入总金额为2349.3万元,而全年的房屋修缮养护费、管理费、业务费总支出达2915.4万元,收支相抵差额566.1万元。

1991年5月实施《上海市住宅制度改革方案》,从6月1日起,对公有住房租金进行调整。新租金按原“暂标”提高1倍计租,原按机关宿舍标准计租和低于“暂标”的,先统一到“暂标”,再提高1倍计收。租金调整前的5月份,直管公房住户153406户,月租额83.5万元,调整后的6月份,住户增至153927户,月租额为175.6万元,月租额增加90余万元。使房租难以养房的矛盾有所缓和。

自管公有住房的租赁办法和租金标准,参照直管公房的租赁管理办法执行。

第四节 房屋使用管理

一、房屋调配

普陀区房屋调配工作大体经历3个阶段。

第一阶段(1950~1966年),采取“国家统建,切块分配,以条(系统单位)为主,条块(区房管部门)结合”的分配办法。即国家每年新建一批住宅,切块分配到系统单位,再由单位分配给住房困难的职工。

1952年6月,曹杨一村竣工,计有三开间2层楼住宅167幢1002户,由市公共房屋管理处、市总工会等单位组成曹杨新村房屋调配委员会,确定这批房屋就近分配给普陀、江宁、长宁3区部分工厂中住房困难的工人,优先照顾从事技术革新、有合理化建议、工作成绩显著及工龄较长、生产一贯积极的老年工人,首批迁入新村。

1953年7月,曹杨二~六村计4000户及甘泉一~三村4000户“二万户型”新工房建成,市房地产管理局在市总工会等部门的配合下进行分配。以分配给国营工厂居住困难户为主,适当照顾私营厂。区内有294户分配给46家私营厂,最多的申新九厂分到51户,最少的厂是2户。

1957年10月,区房地产公司成立,开始办理全区房屋调配业务。从1958年第四季度起至1959年第一季度止,共调拨房屋446间、9412平方米,支援各街道里弄举办集体福利事业。

1961年初,为解决职工住房困难,区委成立房屋问题领导小组。6月动员各工厂单位挖掘房屋潜力,至10月中旬,为1029户职工解决了住房困难,为1936户职工修理了危险房屋。1962年上半年,各工厂单位继续挖掘房屋潜力,解决了2039户职工居住困难户。工业系统还调剂出一部分房屋,给商业系统开设商店858平方米,给文教系统作教室1748平方米。

1962年8月,市人民委员会批转市房地局《关于大力挖掘房屋潜力,合理调整使用的报告》,区成立了区房屋调整委员会,下设办公室,区属各单位按条成立房屋调整工作组,采取发动群众和专业调查相结合的办法,结合经济调整、精兵简政和清仓核资工作,对房屋使用情况作全面的调查和调整。至1963年5月,调剂出空房12821平方米,其中11834平方米解决719户居住困难户,987平方米调拨给商业、文教等系统。

1963年,市房地局对住房分配、解决居住困难户的范围和标准作了规定,供内部掌握。1965年,改进住房调配方法,推广居住困难户民主评议。1~9月,解决居住困难户1424户,同时挖掘房屋潜力4744平方米。

第二阶段(1967~1982年),逐步改“以条为主”为“以块为主”的分配方法,将过去切块分配给单位的办法改由市、区房管部门统一分配,并实行全市统一的分配范围、口径和标准。

“文化大革命”开始后,住房调配工作被迫停止。由于不少职工、居民迫切要求解决住房困难,1967年8月,市革命委员会发文规定了5条分配范围,并接受居住困难户向房管部门登记。区房地局设登记点,根据登记情况选择最困难的先予解决。当时解决困难户的房源,多为“文化大革命”中被非法没收、挤占的私房和被紧缩的公房。

1970年6月,住房分配方法改由区房管部门接受居住困难户申请,各房管所将困难户情况汇集到区房地局使用科,使用科根据房源情况将房屋分配到各所,各所再分配到管养段,由管理员、里弄干部和群众代表组成三结合配房小组,召开困难户会议,实行房源、分房政策、困难户情况三公开的办法分配住房。

1972年7月,解决困难户的范围调整为:1.平均每人居住在2平方米以下的拥挤困难户;2.年大结婚无房户;3.三类特困户(即成年男女混居在10平方米以下小间的,两对夫妻、公媳、叔嫂同住一室无法分隔的,严重伤病致残居住不便的);4.全家外地调沪无房户。

1979年8月起,住房调配以“四个面向”返沪已婚知识青年和冤假错案平反昭雪、错划“右派”改正返沪无房户为重点,同时做好年大结婚无房户的调配工作。为配合计划生育,独生子女住房分配1个孩子按2个孩子对待,增加分配面积。

第三阶段(1982年以后),采取“统建切块、自建自分”的分配办法。根据市政府1982年3月《关于加快住宅建设的若干规定》:“今后解决居住困难户用房和落实政策用房,均由职工所在单位负责解决。”为了做好衔接工作,区房管部门在1982、1983年2年中继续解决未了困难户的住房分配工作,同时将已登记的困难户情况向各系统单位如数提供。

为了缓解大年龄青年结婚无房的矛盾,1982年区内在志丹路104号建混合结构6层楼房1幢,称新俪公寓。这是全市第一座结婚过渡房,每层22个房间,共可居住132户,每户居住面积11.4平方米。另有卫生间和灶间,装有煤气。每层有值班室,底层设有门卫,并有自行车停放库。凡需借住的大年龄青年职工须由其单位向区房管局提出申请,申请单位须是建房单位,在近期(2年)内有一定房源,同时该青年职工属本单位优先分房对象,经审核同意,由单位和区房管局签订借房合同,租赁期为2年。平均每户月租13元左右。自1983年初租借使用以来,至1990年末已周转使用379户。

1984年1月起,职工住房困难户和落实政策用房正式由职工所在系统单位解决。区房管部门仅负责处理社会上无单位归属的居住困难户和遗留未决的问题,并做好空关房屋的管理及对系统单位分配的统建公房开发房屋使用证等行政管理工作。

1986年7月底,全区有空关新建住宅260套、6438平方米,采取边清理边使用的办法,至11月底,已使用207套、5035平方米。第二年,通过贯彻市人民政府《关于加强新建住宅管理的暂行规定》,进一步加快了空关房屋的使用。

1987年4月,按照市人民政府批转的《关于解决人均居住面积2平方米以下特困户间题的报告》要求,区人民政府设立了解决困难户办公室,由区房管部门具体落实这项工作。在区属各有关单位的支持和配合下,全区人均2平方米以下特困户148户,于1987年底全部得到解决,提前完成了市政府提出的任务。

1984~1990年,区房管部门采取催还借出房屋等措施,解决了无归属单位对象和少数矛盾突出的居住困难户113户。

二、居住水平

普陀区解放前住房数量较少,且多为棚户简屋,质量甚差。吴淞江南岸的药水弄和北岸的潘家湾、潭子湾、朱家湾、东新村等都是较大的棚户区。广大工人及其家属,除一部分住在工厂的工房中,大部分住在棚户区,居住十分拥挤。一些工房由于增搭阁楼,平房搭成“3层楼”.2层楼搭成“5层楼”。最挤的一家8口住在长2.7米、宽2.3米的房间内,每人占有面积还不到1平方米,很多阁楼高度只有1米,只能弯腰屈背才能出入。有的住房,卧室、厨房和厕所都混在一室之内。据解放初调查,上海市区的居住房屋人均建筑面积为6.6平方米,而普陀区仅3.3平方米。

自1951年兴建曹杨新村始,区境内连年兴建大批工人新村。同时对旧式住房、简屋棚户进行维修和改建。特别是中共十一届三中全会以后,住宅建设速度加快,普陀区已成为新型的居民住宅区,职工和居民的居住水平和居住条件有了明显的提高。

区房管部门自1958年起曾多次对全区居民实际居住情况进行调查,情况如下:

1990年末,全区总人口76.33万人,全区共有居住房屋建筑面积895.5万平方米,以各类住宅平均56.3%居住系数折合居住面积为540.17万平方米,人均居住面积为6.6平方米。虽然人均居住水平已与全市人均水平基本相同,但1990年末,全区尚有人均居住面积在2.5平方米以下的特困户439户,另有简屋棚户10.6万平方米有待改造。居住问题仍是人民生活中比较突出的矛盾之一。

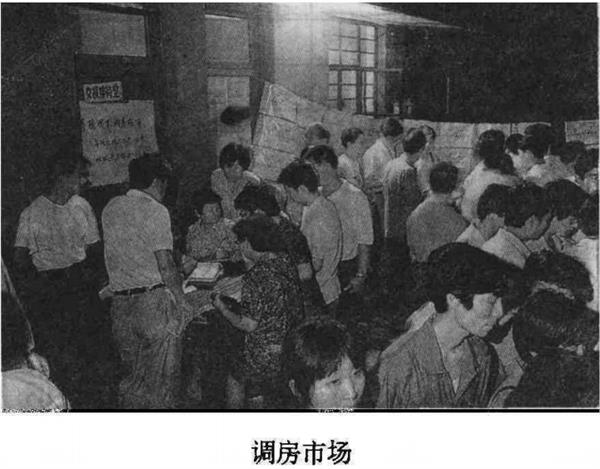

第五节 住房使用交换

1956年11月,市房地局住房使用交换所成立,办理全市范围内的住房使用交换工作。1959年7月,区房地产公司亦设立住房使用交换服务所,为上下班路远职工交换住房。交换所还选择公交汽车三场和桃浦地区英雄金笔厂作重点,了解职工居住情况,进行搭配交换住房。对离厂路远的生产、工作骨干,优先协助解决。随着大批工人新村建成,交换所主动到新村房管所接待居民登记交换。1960年起,各房管所陆续配备了兼职住房交换接待员,同时,区成立“两调”(调工作、调住房)办公室,区房地产公司派员参与其事。

1962年区房地产管理局成立,住房使用交换所隶属于局使用科,各房管所先后配备了专职住房交换员。1963年5月起,对居住使用严重不便户亦可接受办理住房使用交换。并采取群众自找对象和交换所介绍对象、零星交换和成批交换相结合的办法,改进交换服务。

“文化大革命”开始,住房交换工作一度中断,1970年以后逐步恢复。中共十一届三中全会以后,区住房交换所与市房屋交换中心及各系统单位密切配合,进一步做好住房交换工作。根据市房地局规定,自1980年1月起,对交换住房成交户收取1元成交费。

所谓住房交换指调换住房的使用权。按1980年5月市房地产管理局规定,凡市常住户口居民需交换住房使用的,应持租赁公房凭证及户口簿向居住所在地房管所申请登记。系统房屋住户与公房住户交换住房,前者须经产权所属单位同意;交换一方或双方均属租赁私房的住户,亦需私房主书面同意,再由所在房管所代办交换使用手续。

1985年9月,市人民政府要求各系统内广泛开展住房交换活动,当好“红娘”,以解决路远职工上下班困难。区房管部门和住房交换所积极予以支持,对落实的换房对象加快审批和办理过户手续。

1984年以来,区房管部调房市场门、住房交换所曾多次到革新电机厂、上钢八厂、上海无线电卅二厂等单位联系,开展住房交换。并邀请上海无线电二厂、公交三分公司、上海牙膏厂等单位的调房员参加住房交换活动。住房交换所还定期组织各房管所交换员进行内部搭配、互通信息。建立每周一、三、五上午对外接待制度,并在住房交换接待室张挂住房,交换登记资料。还多次召开区级调房交流会和教师节调房会,尽力促进交换成功。