第一节 房屋产权变革

解放后,按照上海市军事管制委员会颁布的《房地产管理条例》,自1949年6月起,区内接管了国民党政府房产约1.37万平方米,敌伪房产约0.48万平方米。同时,对区内13家官僚资本企业(其中纺织业11家,造币印钞业2家),人民政府亦陆续接管,成为社会主义国营企业。这些企业的房产同时被接管,有厂房37.57万平方米,仓栈约2.16万平方米,建造的工房、宿舍12.76万余平方米,厂外的仓栈、学校、医院等房产1.4万余平方米。

自1951年起,按照政务院关于没收汉奸财产的指示和关于没收反革命罪犯财产的规定,区内没收了汉奸的房产约2.42万平方米,反革命和其他罪犯的房产0.68万余平方米。1950~1956年间,人民政府对区境解放前留下的外资工业企业7家的厂房约9.4万平方米分别进行了军管、征用和作价转让等处理,转变为社会主义国有房产。

1956年,在对私营工商业进行社会主义改造的同时,对城市私人房产实行社会主义改造。据1951年土地使用情况的调查统计,区境70家100人以上私营工厂,有厂房、仓栈建筑面积约79.98万平方米。随着这些工厂实行社会主义改造转为国营和公私合营,其厂房、仓栈都转为公有房产。内有8家工厂所建工房、宿舍3万余平方米,亦转为公有房产。

私营房地产商和出租私房1000平方米以上的房地产业主82户,房屋建筑面积18.1万余平方米。1956年经过自愿申请、清产核资,实行公私合营,同样采取支付定息的形式进行赎买,每年支付定息12779.44元(至1966年9月停止)。其房产亦转为公产。

1958年3月起,对出租150平方米以上的私有房产,以国家经租形式进行社会主义改造,采用依租定租的办法发给房主固定租金进行赎买。定租率为原私房租金的20~40%(发放至1966年9月份止)。1958年底,区内私房国家经租改造共251户,房屋建筑面积10.95万平方米,尔后这项工作继续进行。1962年区房地局成立后,在清查产业工作中,查出并继续改造了一批漏改户。随着区域面积扩大,又移交来一批私房改造户。至1989年6月止,全区共有私房改造户687户,房屋面积18万平方米。但经过全面复查,发现有错改造的私房户53户,房屋面积4068.4平方米。自1991年起逐户落实政策,至1993年上半年,已落实政策40户,发还产权3020.4平方米,收购补偿56.4平方米。

在“文化大革命”中,区内私房被非法没收产权和挤占使用的情况相当严重。被没收产权的私房共850户,建筑面积44589.7平方米。其中房主出租的私房25907.5平方米,房主自住的私房9842.4平方米,被挤占使用的私房8839.8平方米(其中单位占用1717.3平方米,干部、职工占用7122.5平方米)。从私房房主来分:属于“三侨”(海外华侨、归侨、侨眷)和港澳同胞的房屋1040平方米,原工商业者的房屋10744平方米,其他劳动人民的房屋32805.7平方米。

1975年底开始,主要是在“文化大革命”以后,对部分被没收产权的自住私房发还了产权,对部分劳动人民的被挤占出租私房给予作价收购。中共十一届三中全会以后,拨乱反正,彻底否定“文化大革命”,使私房落实政策工作逐步深入。1981年12月成立区落实私房政策办公室,在区委、区人民政府领导下,依靠各部门、各单位,制订措施、落实房源,至1990年末,已落实政策838户。

第二节 房屋产权登记发证

解放前,房屋是作为地上附着物,没有专门的房屋产权证。

1950年6月,市人民政府发布《上海市房地产登记规则》,开展房地产登记。市地政局在受理房地产登记申请后,对房屋所有权开发登记收件收据,以后申请产权转移时,收缴原有收件收据,经审核确认产权后重开收件收据给申请人。1982年2月,市房地产管理局发布《关于发放私房产权证的通知》,8月区房地局在东新村街道开展私人房屋登记发证工作试点,经审核对确认产权者发放房屋所有权证。至1987年底,共发证894份。

1987年,市人民政府批转市房产管理局《关于本市开展城镇房屋产权登记,核发产权证工作的报告》,规定凡坐落在全市范围内的所有房屋,都必须由所有权人在规定期限内到房屋所在地登记发证部门申请登记,领取房屋所有权证。1988年2月,在市房产局的指导下,成立区房产登记发证办公室。4月,区发证办公室在胶州路街道第99街坊对系统单位自管房屋和私有房屋实行产权登记发证试点工作,摸索经验,制定了房屋产权登记发证工作程序。10月,又在宜川新村街道第72街坊开展直管公房产权登记发证试点。从而制定了“以街坊为区域,以路引号”的《普陀区直管公房登记发证实施办法》。

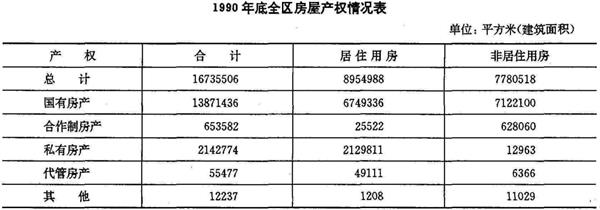

1989年,登记发证工作全面开展。至1990年末,全区房屋确权发证12309份,建筑面积1283.3万平方米。其中直管公房确权发证372份,建筑面积575.8万平方米,占全区直管公房建筑面积的86.44%;系统单位自管房屋确权发证1176份,建筑面积565.1万平方米,占全区系统单位自管房屋建筑面积的71.23%;私房确权发证10761份,建筑面积50.8万平方米,占全区私房建筑面积的23.73%。同时,完成房产总登记归档立卷8300份,并试行电脑管理,已把宜川新村房管所房产发证有关资料输入计算机,作为城市建设的信息备查。

第三节 房屋产籍管理

普陀区解放前房屋产籍资料甚少,仅有零星的房产买卖契约留存。解放后,通过房屋普查积累了大量产籍资料。

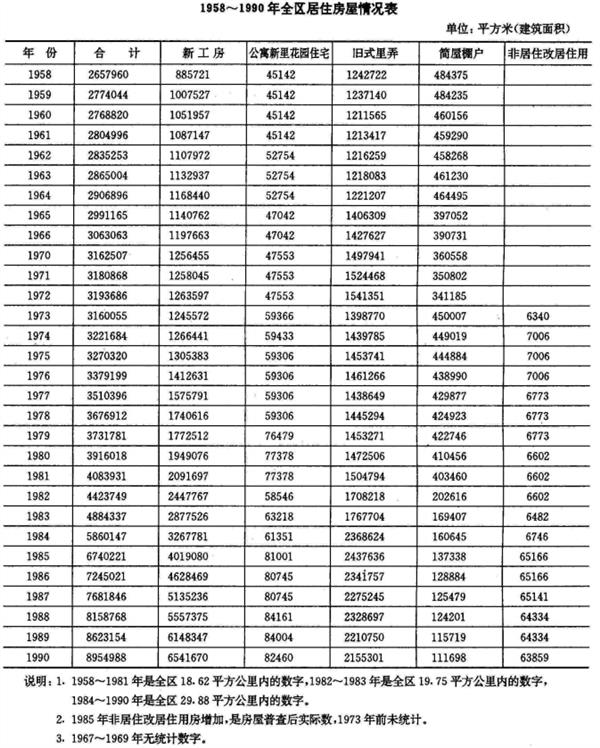

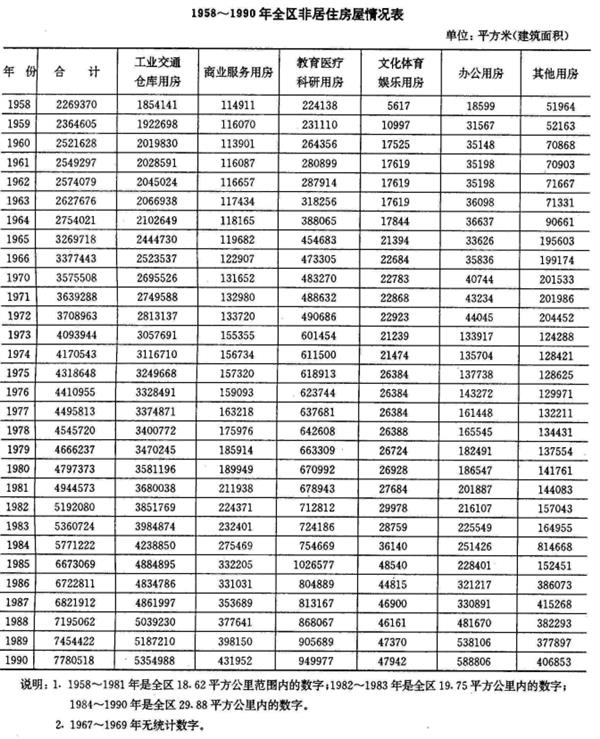

1958年第一次房屋普查,区房地产管理科、区房地产公司调查了全区18.62平方公里内房屋的建筑情况,包括房屋类型、建筑结构、建筑面积、建筑年代、房屋等级以及产权占有、使用、租赁、居住水平等。积累了基础资料。

1973年第二次房屋普查,重点调查房屋建筑情况和居住水平,对房屋建筑的损坏程度、居住使用上存在间题也作了调查。

1982年第三次住房调查,是结合上海市第三次人口普查同时进行的,标准时间为1982年7月1日零点。内容有:各种类型住房面积,按户、人居住面积,按国民经济行业分类、职工分类人口的居住情况,按家庭人口、间数、房间设备情况及各民族居住情况等。

1985年第四次房屋普查,是按照第一次全国城镇房屋普查的要求,在全区29.88平方公里范围内进行的,标准时间为1985年12月31日,按房屋管理性质(房管部门直管房屋、全民单位自管产、集体单位自管产、私有产、军产),对房屋结构、房屋层数、房屋建成年份、房屋用途、居住水平和居民缺房情况以及住房设备、房屋使用、房屋质量作了全面调查,并将调查汇总的数据输入了电脑。

1957年10月,区房地产公司成立后,市房地产管理局将有关区内的房屋产权、产籍、产业资料下放到区。“文化大革命”中,不少资料散失或被毁。中共十一届三中全会后,根据市房地局提出加强产籍资料管理的要求,建立与健全了一图(房屋平面图)二册(大、小管理手册)三目录(公、私、系统产业目录),各房管所建立了产业资料件袋。1982年10月,根据国家城建总局关于加强城市房地产权、产籍管理,健全产权、产籍资料管理的要求,区房管部门在全市率先组建资料室。建立产权、产业、建筑档案及查档所需的卡册,有重点有计划地开展房地产平面图的测绘工作,办理产业、产权房屋普查资料动态注记和年终统计表,对房产资料试行电脑管理,建立了资料管理的规章制度。同时,建立了区局、房管所、管理员三级管理的责任制。