第一节 地籍和产证

清朝后期,区境南北分别隶属上海县和宝山县。上海县地籍编号为保、区、图、圩、号、丘,区南境属27保;宝山县地籍编号为厂、图、圩、号、丘,区北境分属真如厂和彭浦厂。民国16年(1927年),上海特别市成立土地局,统一地籍编号为区、图、圩、号、丘,沿用至1949年上海解放。

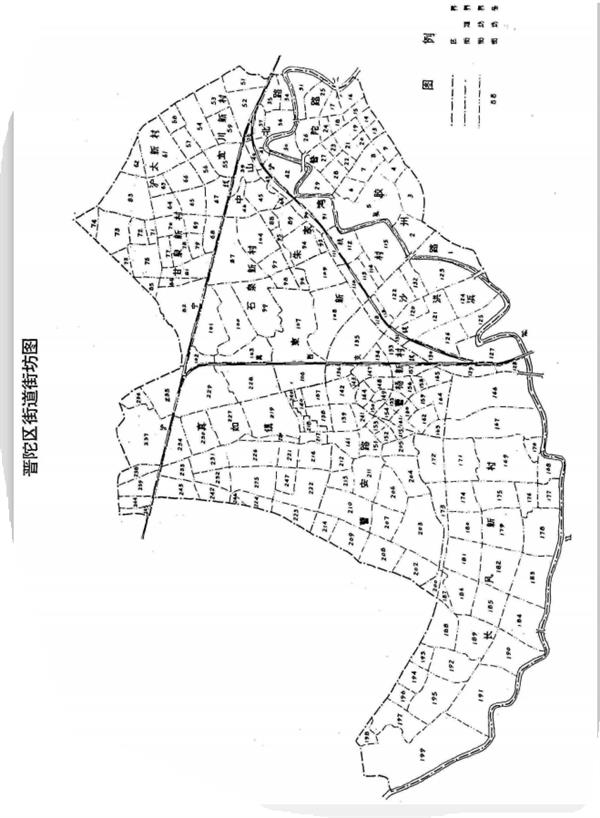

1951年,上海市人民政府地政局将原地籍编号简化为区、圩、号、丘4级,同年再简化为区、号、丘3级。1986年,市土地局在土地普查时又改为目前的区、坊(街坊)、丘新编3级,现全区共有街坊228个。

解放前,区内土地产权凭证主要有田单、方单、劈单、道契(又称租契)、权柄单、土地执业证、土地所有权状等7种。

解放后,换发了上海市土地所有权状、上海市土地房产所有证、上海市国有土地使用证。按户按丘建立土地卡片,并从1951年开始编绘新的地籍图,确定1/500的40X50厘米的矩形分幅图,绘制了市中心区分号地籍地形图,初步建立适应当时情况的地籍管理制度。1962年,建立区房地产管理局(房地局),区的土地管理由区房地局负责。由于城市土地长期实行无偿使用、无偿划拨,区房地部门注重房产管理,忽视了土地管理。

1985年7月,市土地管理局建立。1986年3月,区内胶州路街道被选为全市土地使用权普查、申报登记、颁发使用证工作的试点地区,亦被国家土地管理局列为全国城镇地籍普查试点地区之一,试点工作达到了市和国家土地主管部门的基本要求。1987年1月,土地发证工作在区内全面推开,通过普查、审核,对合法使用国有土地的单位和个人,分批、分片发给上海市国有土地使用证;对临时使用土地的个人和单位发给上海市土地临时使用证。根据1985年房屋普查资料和实地划界编丘情况,全区应登记用地30527户(处),其中:公房用地1357户(处),系统单位用地1916户(处),个人私房用地27254户(处)。到1990年底,公房、系统房、私房的用地单位和个人已审清登记30144户(处),颁发土地使用证26169份。

第二节 所有权变革

解放前,今区境内的市区土地属国民党政府、官僚资本、外商、民族工商业主、房地产商或市民等所有,郊区土地大都属地主或农民所有。

解放后,按照1949年市军事管制委员会和市人民政府颁布的房地产管理暂行条例和代管房地产暂行办法,接管了区境内国民党政府、官僚资本所有土地。对外商所有土地,分别实行军管、征用或作价转让,收归国有。对无主土地实行代管,代管年限为3年,代管期内无人办理登记者,期满收归国有,列为公地。

境内中山北路以北23.12平方公里的郊区土地,根据《上海市郊区土地改革实施办法》,于1951年1月开始实行土地改革。历时1年完成土改,没收了地主多余的土地,分给无地或少地农民耕种。1952年2月开始,实行互助组,接着又先后成立初级和高级农业生产合作社,广大农民逐步走上集体化道路,土地归集体所有。

1953年12月25日,政务院制定《国家建设征用土地办法》,规定凡是国家建设需征用私地,除对地上建筑给予合理补偿外,土地一般不作补偿,仅对个别以土地为生的业主作些困难补贴。私有房屋的买卖、转移时,土地不作价买卖,只允许土地使用权转移。1956年国家对资本主义工商业进行社会主义改造时,对私营工商业的厂房、仓库、商店、办公用房和职工宿舍等所占土地,以及房地产商所占有的土地,经过核资后,土地也作为资本的一部分实行公私合营。1958年起,对国家经租改造的房屋基地同时转为公有。

1984年9月,根据1982年《中华人民共和国宪法》第十条“城市土地属于国家所有”的规定,区房地局先在东新村街道试点,然后全面推开私有土地清理归公工作,到年底,全区共清理接管私有土地1005户,私有土地面积20万平方米。

第三节 土地使用

19世纪末,区境除真如镇等少数集镇外,基本上是农村。尔后,公共租界工部局在吴淞江南部辟筑道路、兴建公用设施,逐步把农业用地转变为城市用地。外商和民族资本家先后在此建造面粉、纺织、机器等各类工厂,形成较大的工业区。大批工房、里弄住宅等相继建造。到20世纪40年代末,区境吴淞江南岸工厂、住房、商店、医院、学校等,共计占地约211万平方米。吴淞江以北大部分仍为农田。

解放后,吴淞江以北的土地逐步得到开发和利用。为解决劳动人民的住房困难,1951年市人民政府首先在区境西北部征地13.33万平方米,建造了曹杨新村一村,后又陆续建造了曹杨二村至九村,现曹杨新村共占地180万平方米。1952年开始,在区境东北部征地61万平方米,建造了甘泉新村和宜川新村。还在沙洪浜、东新村,朱家湾等街道征地30余万平方米,建造了一批工人新村。至80年代,加快了征地建房的步伐,先后在市郊结合部征用土地346万平方米,建造新村、新型住宅小区和高层住宅。为发展工业生产,50年代在区境西南部先后征地70余万平方米,兴建北新泾工业区,新建和扩建制药、化工、机器制造等工厂数十家。60年代以后,又建造一批工厂,占地近40万平方米。

区境水陆交通方便,是发展储运的有利条件。50年代,在吴淞江北岸征地21.50万平方米,建造2个内河码头装卸区;在曹杨路、交通路及吴淞江边征地兴建一批大型仓储,在真西铁路支线附近征地兴建2个大型货场。60年代,在陆家宅附近,征地兴建汽车运输公司和公交停车场等。1984年又对真如车站(今上海西站)进行改建扩建,拓宽道路、兴建车站广场。40多年来,共辟筑道路70余条,占地面积87.56万平方米。另外,还兴建大型工人活动场所——沪西工人文化宫、以具有广阔水面著称的长风公园以及体育场馆、电影院、学校、医院、商场、市政公用设施、机关、科研单位等。

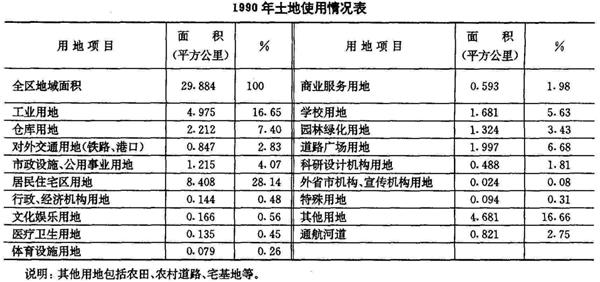

土地使用,比重较大的是住宅、工厂及仓库用地,分类使用情况如下表:

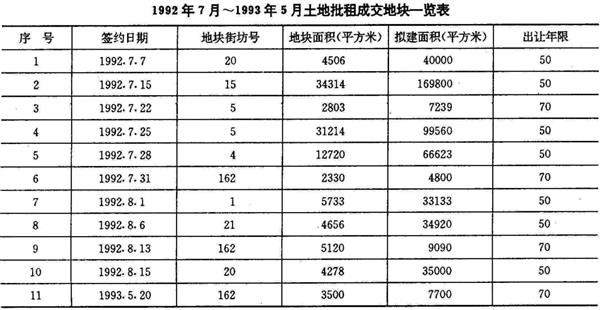

为了吸引外资加快旧区改造,推动城市建设及城市经济的发展,1992年区开展了土地批租工作。当年7月7日,区内20街坊A块(菜市弄)4506平方米的基地批租签约,由区市政综合开发公司和香港宝信福有限公司合作开发,建造维多利大厦。8月1日,区1街坊(福森里)5733平方米的基地批租签约,由区房地产开发经营公司与香港兴夏有限公司上海天元实业有限公司合作开发,建造天福大厦。至1993年5月,共批租土地11块,总面积为111174平方米,列表如下: