1950年6月,区人民政府设立工商科,当时的主要任务是贯彻执行对资本主义工商业利用、限制、改造的政策,管理私营工商业和摊贩。1956年,私营工商业公私合营后,工商企业按行业归口管理,区工商行政管理机构几经撤、建,工作时断时续。1962年恢复区工商行政管理机构。“文化大革命”期间,先后设置了打击投机倒把办公室和工商行政管理办公室,企业登记管理被取消。1979年1月,建立区工商行政管理局,市场管理,企业登记管理,个体、私营经济管理,经济合同管理,商标、广告管理和打击投机违法活动等工商行政管理业务逐步开展起来。

第一节 市场管理

一、集市贸易管理

1957年集市贸易开放,商业主管局负责业务领导,由归口专业部门采取议价、核价等措施管理集市物价。1958年,农村抑制家庭副业生产,区内自由市场消失,集市管理停顿。1961年,农民和商贩进城销售农副产品日渐增多,自发形成农副产品自由市场。1962年下半年,在边缘地带再次开放3个农副产品集市点,由工商行政管理、税务、供销社和街道办事处等部门在各集市点内组成管理小组。1963年对3个集市点进行整顿,严禁粮、油、棉、麻、烟等5类物资上市,严格控制农民自产自销农副产品的活动范围,禁止商贩长途贩运。1967年7月,区内集贸市场全部关闭。

1979年以后,执行改革开放政策,集市贸易得到恢复和发展,按照“管而不死,活而不乱”的原则进行管理。

1.建立管理队伍

根据需要聘用市场协管员,进行法规培训和食品卫生检查、环境卫生监督的业务培训。集市协管员人数从1982年的181人增加到1990年的545人。随着集贸市场的发展,1984年开始,区工商行政管理局选派于部担任大中型集贸市场的场长,实行场长负责制,加强管理力量。

2.创“文明集市”

1982年起,区工商行政管理局制定创建文明集市的内容和评比办法,定期检查,年终评比表彰。对商贩进行法纪教育和职业道德教育,要求做到遵纪守法,服从管理,文明经商,讲究信誉;坚持亮证经营,明码标价,价格合理,买卖公平;注意环境卫生,保持摊位整洁。1990年,共评出区文明集市3个、市文明集市3个。1988、1990年三官堂桥禽蛋市场两度被评为全国文明集市。

3.建立健全管理制度

1979年,农贸市场开始建立食品检验制度和环境卫生管理制度。1980年,建立集市物价管理制度。1982年,建立管理人员的岗位责任制。1983年《食品卫生法》公布后,对食品卫生和环境卫生管理制度作了修订,并开展集市卫生工作的红旗竞赛。1984年,宜昌路旧货市场建立商贩进场设摊的验证制度和《治安保卫守则》,1988年又制订了“三车”(旧自行车、旧摩托车、旧两用车)验证过户办法,加强“三车”验证管理。

4.促购促销

1986、1987年先后建成沪西综合市场和三官堂桥禽蛋市场后,每年派人走访产地,开拓货源基地。1989年沪西综合市场已与20个省市的300多个单位和专业户建立相对稳定的业务关系,并建立了生梨、苹果、香蕉、柑橘、甘蔗、西瓜6类货源基地。三官堂桥禽蛋市场与外省27个县的25个食品公司、108个养鸡场签订了供货意向书,保证活鸡上市量持续增长。2个市场对场内从事短途贩运的2000多名商贩进行登记,建立档案,发给批货证,组织运销。

5.为客户服务,排忧解难

1986年以来,各集市先后开展吃、住、运、购、销、储以及代客存款等32个服务项目,为客户服务147万人次。三官堂桥禽蛋市场办了24小时服务的方便食堂和农民招待所,设立寄销小组,代办客户寄销业务。1987~1988年为客户帮销930余人次,帮销家禽50余万公斤。市场还代办运输,帮助客户将商品从产地运来上海;沪西综合市场1988年代客冷藏各种水果200余吨。

6.查处违法行为

1982~1983年,根据国务院加强市场管理的通知和市委、市政府《关于整顿市场秩序,取缔无证经营的意见》,加强市场检查,2年取缔无证商贩5800余人次,查处违章违法案件30042件,取缔地下旅馆260户。1985~1986年,真如火车站一带共查获倒卖卷烟案1205件,查扣香烟44162条。1987年,市、区工商行政管理局、公安局组织80名检查人员,在铁路部门配合下,取缔倒卖香烟的非法市场。同年,还按照国家工商行政管理局和卫生部的紧急通告,查封了2个企业和3户个体工商户价值20万元的进口旧服装,并予以销毁。

1989~1990年,共组织检查人员近6万人次,在酒吧、舞厅、饮食、发廊、旅馆以及车站码头、书刊报亭等场所,查处违章违法对象9562人,查获非法倒卖卷烟258535条,粮食103371公斤,废钢铁1186.7吨,日用工业品33803件,自行车453辆,非法出版物2646册,以及大批粮票、烟票,罚没款101.7万元。

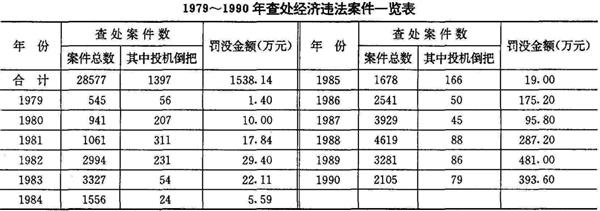

1979~1990年,共查处各类经济违法案件28577件,其中投机倒把案件1397件,罚没总金额1538.14万元。

二、汽车交易验证管理

1985年,上海市物资部门在区境设立物资贸易中心和汽车贸易中心。1986年3月,区工商行政管理局派员进驻上述2个中心,对成交汽车进行验证,审查汽车交易行为的合法性。当年共验证成交汽车5607辆,成交金额26712.60万元。1989年1月,又进驻中国汽车工业华东联合贸易公司销售部,对汽车交易进行验证管理。1986~1990年,共验证汽车20019辆,成交金额157852万元。

第二节工商企业登记管理

一、公营企业

1953年,区内先后有6家国营批发商店登记开业。至1954年,登记的国营和公私合营企业增加到50家。1956年私营工商业社会主义改造后,企业都按行业由专业公司归口管理,企业登记工作一度停顿。

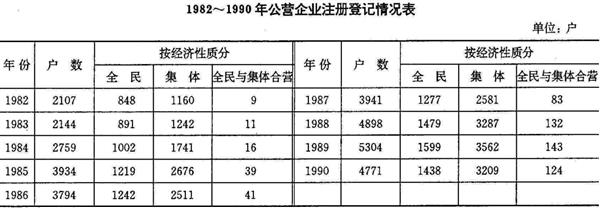

1963年,根据国务院颁布《工商企业登记管理试行办法》,由市各业务部门分条负责的企业登记管理工作,仍由工商行政管理部门负责办理。全区共有工商企业2136户。1966年公私合营企业全部转为国营企业。“文化大革命”期间,企业登记管理工作停顿。1979年后,再度恢复。1990年底,全区有注册登记的工商企业4771户,比1982年增加126.44%。其中商业、饮食、物资供销和仓储业2725户,工业974户,房地产、公共事业和咨询服务业638户,交通运输、邮电通讯止227户,建斑lL130户,科研和技术服务业24户,其他53户。

二、私营企业

1950年3月,全区共有注册登记的私营工商企业5594户,其中工业(包括手工业)1101户,商业4493户。1956年,私营工商业实行公私合营后,改变了企业的性质。

1978年后,在以公有制为主体,发展多种经济成分的方针指导下,一部分个体工商户经营规模逐步扩大,成为有雇工的私营企业。1990年,私营企业发展到40户(其中工业23户,饮食业3户,服务业2户,修理业1户,科技咨询业10户,其他1户),注册资金203.8万元,总产值604.59万元。

三、个体经济

解放前,市内摊贩由国民党上海市政府警察局分区管理。解放初,由上海市公安局和各区公安分局接管,负责登记发证和教育管理。1949年12月,发给摊贩许可证1974户,其中蔬菜摊901户。1950年10月,摊贩管理划归工商行政管理部门负责,时有摊贩3789户(不包括流动摊贩)。1956年,私营工商业公私合营后,摊贩增至13699人(包括流动摊贩)。1958年,摊贩中有7276人组成各种形式的合作组织。1961年,贯彻调整、巩固、充实、提高的方针,个体商贩得到一定程度的发展。1963年,共核发个体商贩执照2324户。1965年减少为1438户。1976年有证个体商贩仅579户。

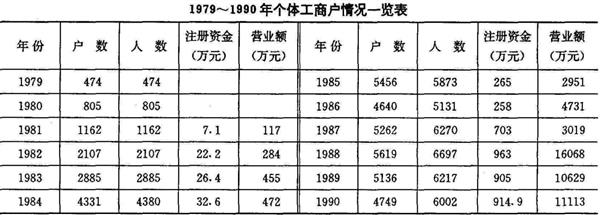

1979年后,对个体经济采取积极扶持、鼓励发展的政策。1990年底,全区共有个体工商户4749户,比1979年增加9倍;从业人员6002人,比1979年增加11.6倍;注册资金915万元,营业总额(包括产值)11134万元。其中,外省、市来沪经营的个体工商户279户,从业人员292人,资金21.55万元,营业额321.13万元。

第三节 经济合同管理

一、鉴证

1950~1955年,国营和私营工商业之间普遍签订的加工订货、统购包销和经销、代销等经济合同,均由市各业务主管局(公司)办理,不经鉴证,仅向工商行政管理部门备案,协助监督执行。1956年以后,以计划衔接和订货单据代替合同。1979年8月,区工商行政管理局鉴证区集管局系统的经济合同39份。1980年以服装行业为试点,鉴证了90万元的加工合同,并鉴证集管局系统合同12份。1982年7月以后,按《中华人民共和国经济合同法》规定,辅导、监督企业签订合同。1979~1990年共鉴证合同9184件,合同金额18379.8万元;协助外地鉴证合同256件,合同金额4746万元。

二、调解、仲裁

1981年,根据工商行政管理总局颁发的《关于工商行政管理部门合同仲裁程序的试行办法》,调解合同纠纷案件5起,帮助追回合同争议款3000元。1983年12月,根据国务院颁布的《中华人民共和国经济合同仲裁条例》,成立区工商行政管理局经济合同仲裁委员会。同年,受理经济合同纠纷案件14起,争议金额29.3万元,通过调解,结案10起,解决争议金额24.4万元。1985年,受理合同纠纷案件40起,调解32起,争议金额246.62万元。1987年,为企业解决拖欠款64万元。1990年,受理合同纠纷案33起,争议金额144万元。1981~1990年,共受理合同纠纷案256起,争议金额857.02万元。

三、“重合同、守信用”

1988年起,开展“重合同、守信用”活动。当年参加这一活动的工商企业共628户,经过企业自查,由工商行政管理、审计、税务、物价部门组成的评审委员会按市政府规定的标准进行审核,区政府批准,上海大隆机器厂、上海人民机器厂等36家企业被命名为1987年度“重合同、守信用”单位,并颁发了证书。1989~1990年,参加这一活动的企业共476家。在考核验收中共抽查经济合同34207份,合同金额62.8亿元。经评审委员会审定、报区政府批准,英雄金笔厂等54家企事业单位被命名为1988年度“重合同、守信用”单位,比上年增加50%,其中有35家连续两个年度被命名“重合同、守信用”单位。1990年,上海酵母厂等65家企事业单位被命名为1989年度“重合同、守信用”单位。

第四节 商标广告管理

一、商标管理

商标管理始于1959年,当时共有注册商标180只。1975年,区属企业第一个注册商标是上海东风刃具厂的东风牌麻花钻头和铰刀。1979年,建立商标档案,共有注册商标125个。1990年,有557个企业经国家工商行政管理局核准发证,注册商标763个,比1979年增加5倍。

1983年实施商标法以后,至1990年,查处了假冒商标案件93个单位和个人,查获假冒商标标识23.1万只,其中,假冒上海牌电扇10余万台,假冒“佛手”牌味精10余吨及包装袋16万只。1985年以后,引导企业发挥名牌产品商标优势,发展跨地区、跨行业的多边联系,至1990年,有53户企业、60个注册商标,许可给苏、浙、闽、赣等16个省市自治区及市郊9个县的90户企业使用。被外贸部门许可使用的名牌商品商标有9个。1989~1990年,对承印注册商标的129个印刷厂加强了监督管理。

二、广告管理

1979年以后,区广告管理工作逐步加强。1983年,对全区126家商店285只橱窗广告进行普查,并批准核发3户广告经营单位的营业执照。1985年,上海普民美术广告分公司设计制作了上海灯泡厂产品路牌广告在长寿路武宁路口发布,是区内第一块路牌广告。同年9月,根据国家工商行政管理局下达的《关于赞助广告加强管理的几项规定》,对违反广告法规,擅自承接广告业务的7个单位,区别不同情况进行了教育或罚款处理。1989年,上海化工研究院被评为优秀广告经营单位,上海精华霓虹灯广告厂被评为广告设计制作优秀单位。1990年,批准上海天宇广告经营部为上海的气球广告专业单位,审核批准了一次性赞助广告24件。到年底,全区广告经营单位20户,全年营业额269.82万元。