自19世纪末起,中外资本家在区境吴淞江沿岸陆续兴建工业厂房。民国3年(1914年)及民国8年福新面粉厂建造的2幢6~8层钢筋混凝土结构厂房,在层数、高度及施工技术方面当时均处于全市领先地位。工业建筑的蓬勃兴起,带动了其他各类建筑的兴建,但这些建筑绝大部分均非区内营造厂商所建。区境内从20世纪20年代起才出现营造厂商,多数厂商规模很小,仅能承建一些零星建筑与装修工程。至50年代中期公私合营后,营造厂商的历史即告结束。

1957年,区组建了房屋修建公司,曾承担武宁新村、普陀工人剧场(今沪西工人影剧院)等工程任务。为了适应住宅建设发展的需要,1978年底成立区住宅建筑工程公司,会同市属及外地施工队伍,至1990年的12年中,累计建造多层及高层住宅620多万平方米,大型公共建筑约25万平方米,为缓解居民居住矛盾,改变城市面貌作出了贡献。

第一节 施工队伍

一、营造厂

19世纪末营造厂的出现,是上海市近代建筑业兴起的标志。依据资金、人员等情况、营造厂被分为甲乙丙丁四级。自民国11年(1922年)8月在区境内创立新申营造厂起,至民国35年底,计有新申、兴昌2家甲级厂,华伟、勤鑫等8家乙级厂,顾宏记、汤文记等12家丙级厂,另有森泰元记等21家水木作,计43家。

据1951年11月市营造业同业公会会员统计:全区有甲级厂1家、乙级厂6家、丙级厂14家、丁级厂21家、未核等级厂有4家,合计46家。至1955年底,减为甲级厂1家、乙级厂4家、丙级厂11家、水木作17家、等级不详1家,合计34家。

位于今安远路272号的新申营造厂是全市大型营造厂之一,厂主陆南初早年留学日本,曾是美孚洋行土木工程师。其弟陆南熙开设新申卫生工程行,承担建筑设备安装,并担任市卫生工程同业公会理事长,兄弟联袂,实力雄厚。民国19^24年间先后承建河滨大楼、麦特赫司脱公寓(今泰兴大楼)、中央捕房(今市公安局)、汉壁礼西童男校(今市西中学)、迦陵大楼打桩等大型工程,还承接多项外埠工程,在全市营造界有一定影响。此外,其他营造厂多为规模小、力量薄弱的小型厂家,主要经营房屋修理、养护、门面装修等。

当时施工任务一般采用招投标方式,较小工程采用“议”标方式,施工实行层层分包,工人由包工头临时招募,工程结束各奔东西。大型营造厂一般只设经理(多数由厂主兼任)、帐房、估价员等少数固定人员,有一二间“写字间”为厂址所在地,而众多小厂仅在厂主家门口或弄堂口挂块招牌而已,这些厂主一般为泥木工匠出身,平时在茶馆包下位置,每天必到,同行聚集一起交谈业务,了解市情行情,各工种的小包作头和建材行、运输行等人员亦来向营造主兜生意,一般工人也在茶馆待雇。

营造厂的历史一直延续到50年代中期。1957年7月,顾宏记营造厂等16家丙、丁级厂组成公私合营顾宏记联合生产工程队,固定员工共51人,总资产13115.7元,隶属于市建筑工程局营造二公司;潘顺兴竹号等5家组成公私合营潘顺兴竹建联合生产工程队,总资产20766.19元,隶属于市建工局竹建工程公司;鸿章水电材料行等12家组成公私合营普陀区水电服务组,总资产33597.14元,隶属于市建工局卫生工程公司;芦新记瓦筒作等5家组成公私合营芦新记瓦筒作中心厂,总资产19441.3元,隶属于市建工局石灰石料沟路瓦筒联合公司,后又同江宁区7家瓦筒作组成公私合营市沟路瓦筒二厂;胡记营造厂等6家及其他5区的6家组成公私合营胡记炉灶厂联合生产工程队,隶属于市建工局营造二公司,至此,营造厂不复存在。

二、区属施工队伍

1957年10月,公私合营顾宏记营造联合生产工程队、潘顺兴竹建联合生产工程队和区水电服务组由市建筑工程局有关公司划归普陀区,组成区属第一支施工队伍——区房屋修建公司。1959年1月,改名区建筑工程公司,拥有固定资产134522元,职工1227人(其中固定工281人,合同工946人),为工种比较齐全的区属全民所有制施工企业。1962年,复称区房屋修建公司,隶属于区房地产管理局。1978年底,为适应住宅建设发展的需要,该公司抽调职工994人,固定资产30万元,支援组建了区住宅建筑工程公司。同期还相继成立了区市政工程公司和区人防工程公司,使区属施工队伍由单一的房屋修建发展为一支以中小型住宅建筑施工、房屋修理、地下建筑及市政工程施工为主的施工队伍。1985年以来,还陆续发展了建筑装饰、机械化破碎拆除建筑物及土方工程等施工力量。 区属施工单位有3个公司:

区房屋修建装饰工程 公司地址在武宁路300号。1957年10月成立时,原名区房屋修建公司,1990年1月改现名。为全民所有制二级建筑装饰企业,隶属于区房产管理局。1990年末,有职工1488人,其中专业技术人员175人,有高级工程师1人,工程师2人,工人平均技术等级3.26级,拥有固定资产418万元。公司成立30多年来,共完成小型设施及非居住民用建筑25万平方米,住宅建筑35万平方米,大修房屋400万平方米。50年代承建曹杨影剧院、普陀体育馆等公共建筑,60年代承建武宁一村工房计2.39万平方米和区少年宫等,70年代初承建沪西工人影剧院及玉佛寺大修工程,并在旧式里弄大修中创造了屋面整体升高、改三层阁为假三层的施工技术。

区住宅建筑工程公司 地址在南石四路114号。1979年1月成立。现为全民所有制二级建筑安装企业,受区建设管理局领导,业务上归口市住宅建设总公司管理。1990年末,有职工1564人,其中高级工程师1人,工程师8人,4级以上技工238人,平均技术等级3.23级。拥有固定资产813万元。公司成立以来,累计竣工面积达991532平方米,其中90%以上是区内各类住宅。成立初期承建的延长路市蔬菜公司工房获沪宁杭全优工程竞赛优胜项目,被誉为“样板房”,高9层的黑龙江省驻沪办事处招待所及龙江酒家获市住宅建设总公司系统最高质量荣誉——金杯奖。

区人民防空工程公司 地址在白玉路金沙新村422号。1979年5月建立,属集体所有制事业单位,实行企业化管理。为三级建筑施工单位。1990年末,有职工668人,其中高级工程师1人,工程师1人。曾承建曹杨中学千余平方米地下室及黄陵衬衫厂2层地下室等工程。其机械化破碎拆除建筑物施工队伍先后参加了铁路上海站、延安东路越江隧道和黄浦江大桥等市重点工程的配套施工任务。

三、市属施工队伍

上海市第五建筑工程公司地址在中山北路3325号,1964年3月由市建筑工程局直属工区和205工区合并而成,为全民所有制一级建筑施工企业,隶属于市建筑工程管理局。1990年有职工7642人,有职称的专业技术人员796人,包括有高级职称的18人,中级职称67人。技术工人共4049人,其中技师1人,高级技工70人,中级技工477人,平均技术等级3.82级。拥有大型履带式起重机、混凝土输送车泵、高层施工电梯、大型塔式起重机及其他多种大中型施工机械512台,,技术装备率4026元/人,动力装备率4.02千瓦/人。此外,还引进美国王安电脑,在企业经营管理中广泛应用。

该公司建立以来,承建的主要大型项目有:南京梅山铁矿一期工程、上海飞机制造厂总装车间、龙柏饭店、铁路上海站、联合大厦、市物资贸易中心大厦、燎原电影院和新上海影都以及曹杨、长风、沪太、管弄、桂巷、彭浦新村等住宅建筑,援外工程有埃及国际会议中心等。1964~1990年,累计施工面积为738.74万平方米,其中在区内为381.33万平方米,占51.6%。

该公司曾受到国务院通令表彰,被建设部和中国建筑工会评为创优工程先进单位,获得多次企业管理优秀奖及1990年度全国施工企业管理优秀奖,有9项工程获得市级以上的优秀工程奖,其中位于区内的燎原电影院工程被评为1986年城乡建设部优质工程,市物资贸易中心大厦和顺巷1号房高层住宅双双荣获1990年度白玉兰奖。超高层建筑模具外挂脚手成套技术获得1990年建设部技术先进奖和国家发明二等奖,发明人之一的苏洪雯,同时被建设部授予“全国施工技术先进个人“称号”。

区内还有市第一住宅建筑工程公司第一工程处、第五工程处,80年代以来在沪太、管弄及甘泉等住宅小区施工,完成了数十万平方米的多层及高层住宅。

四、其他施工队伍

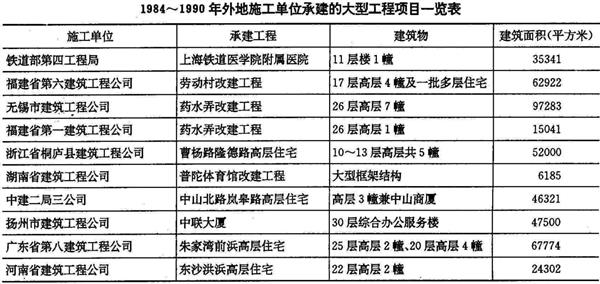

1984年起,随着建筑市场的逐步开放,外省市施工队伍进入区内施工日益增多,1987年达到高峰,其中有独立承建大型项目的,主要工程见下表:

外省市施工队伍还大量承接各类中小型工程,其中包括建筑、起重安装、装潢、市政工程、园林绿化、房屋修缮等。这些队伍一般在市内均设有办事机构,施工人员随工程食宿。据市有关部门1985年前的统计,设在区内的外省市队伍办事处共10家,来自江苏、浙江、湖南、江西等地。

郊县施工队伍以青浦县建筑工程总公司在区内施工较多,其中青浦县赵屯分公司承建的市实验幼儿园综合楼被评为1989年区优良工程。

1990年经区建设局审定的各街道和单位小型施工队伍还有82支。其中街道主管的47支,属各单位的35支。这些队伍固定人员不多,资质等级很低,承接任务种类繁多,是区内建筑业的“游击队”,在城市建设中起着拾遗补缺的作用。

第二节 建筑设计

解放前,区内没有建筑设计机构。解放后,一些市(部)属综合设计机构或兼营建筑设计的单位在区内设立或迁来区内。1962年,区房地产管理局成立后,设生产科,开始对一些危房改建、房屋加层等小型工程进行设计,70年代曾设计过一些多层住宅,最大项目是普陀工人剧场的设计。1979年区住宅建筑工程公司成立后,建立了公司设计室,有专业设计人员近10人,除内部设计外,还承接社会设计业务,1981年该设计室归并于区规划建筑设计室。1990年境内有区属设计单位4家,市(部)属设计单位12家。

一、区属设计队伍

1.上海华普建筑设计所

地址在武宁路67弄1号。前身为创建于1981年7月的区规划建筑设计室,1989年1月改现名。为全民所有制、实行企业化管理的丙级建筑设计单位,由区规划土地局和市华东建筑设计院共同领导,1990年有职工34人,其中高级工程师4人,工程师11人,助理工程师及其他技术人员17人。自1981年以来,共设计各类建筑100万平方米以上,如区科技馆和图书馆、东沙洪浜2幢22层住宅、镇坪路2幢24层住宅等。

2.新华建筑设计室

地址在普雄路29号区机关大院8号楼内,1984年12月初,在区人防工程公司设计股的基础上组建而成,为集体所有制、实行企业化管理的丁级建筑设计单位,隶属于区人民防空办公室。1990年有职工12人,其中工程师2人,助理工程师5人,技术员3人。承接人防工程及建筑工程设计,1985~1989年共完成地下工程设计43项,计46070.8平方米,地面工程设计67项,计24555.12平方米。

3.区房屋修建装饰公司设计室

地址在武宁路300号。前身为成立于1980年1月的区房地局查勘设计室,1984年8月改为区房屋修建公司设计室,1990年1月改现名。为全民所有制企业性质的丁级设计单位。隶属于区房屋修建装饰公司。1990年有职工30人,其中高级工程师2人,助理工程师9人,技术员9人。承接建筑工程设计及房屋修理改装的查勘与制定修理改装方案。10年来,先后设计了铁路新客站配套工程金沙江浴室、旅馆,区机关大院7号楼,区房产局办公楼及区规划土地局综合办公楼。另外,还完成了130万平方米公房修理的查勘与制订修理方案任务。

4.区园林设计室

地址在枣阳路241号区园林管理所内,1988年6月建立,1989年2月正式对外营业。为全民所有制事业性质的丙级园林专业设计单位,隶属于区园林管理所。1990年有职工10人,其中工程师3人,助理工程师3人,技术员3人。承接园林绿化设计和施工、预决算审核等技术咨询工作以及与绿化配套的土建设计等。完成了区内武宁路、长寿路、兰溪路、交通路和真北路的绿化调整设计工作。

二、市(部)属设计队伍

区内市(部)属大型综合设计院较多,迁至区内时间不长。这些单位虽不是专业建筑设计机构,但土建设计力量较强。

中国船舶工业总公司第九设计研究院建于1953年5月,当时称第一机械工业部设计总局第二设计分局船舶设计室,后多次易名,至1982年5月改用现名,1983年迁至区内武宁路303号,为全民所有制甲级设计研究院。1990年有职工1140人,其中高级工程师、高级建筑师200人(含研究员级36人),工程师、建筑师469人,分为30多个专业,是一个具有多专业组合、综合能力强的大型设计研究单位。区境内的上海物资贸易中心大厦、江苏饭店和部分高、多层住宅系该院所设计。

上海纺织工业设计院建于1960年,1983年迁至区内长寿路130号,为全民所有制甲级设计院,隶属于市纺织工业局。1990年有职工440人,其中高、中级建筑师11人,高、中级结构工程师42人,其他各类高、中级工程师共195人。区境内的该院10层大楼和市纺织工业局第一医院综合楼等均由该院设计。

设在区内的其他市(部)属有关建筑设计单位还有:水利电力部华东电力设计院,1990年12月迁入区内武宁路409号,为甲级勘察设计单位;化学工业部上海kx研究院设计所,地址在云岭东路30号,为乙级勘察设计单位。属丙级勘察设计单位的有:上海九洲机电工程^技术公司设计室,地址武宁路303号;中国人民银行总行印刷公司上海土建设计室,地址曹杨路158号;上海粮食局设计室,地址西康路1419号;上海铁道学院勘察设计所,地址真南路1号;上海大地建筑事务所,地址澳门路510号三楼。属丁级勘察设计单位的有:上海第二棉纺织印染经营实业公司设计室,地址新会路340号;上海化学试剂总厂设计室,地址光复西路2549号;上海纺织原料公司设计室,地址长寿路652号。

第三节 建筑业管理

一、建筑市场管理

解放前,区内并无城市规划建筑管理机构。民国34年(1945年)上海市政府工务局设管理处,负责掌管修订建筑规划、审核营业执照、对营造厂和建筑师进行审核登记。解放初,对工务及营造管理暂时沿用原有规章制度,直至1955年4月成立市规划建筑管理局为止。

从70年代末开始,建筑业实行改革,进入新的兴旺时期。尤其是1985年,建筑市场引进了竞争机制,打破了地区限制,有10多个省市和中央部属施工单位涌入区内,从1987年9月3日~1990年底,共有3353个(次)施工单位(或单位项目工程)来区承接施工任务。由于相应的管理措施没有跟上,建筑市场一度出现混乱现象。区城建办从1986年4月起开始整顿建筑市场,1987年上半年对部分外省市施工企业承建的20个工程项目进行抽查,发现转借银行账号、高估冒算、偷工减料、越级承包、非法转包、无证无照施工等问题。同年又由城建办公室、工商局、税务局等联合组成区整顿建筑市场领导小组及其办公室(以下简称区整顿办),进一步开展整顿建筑市场的宣传、教育工作,并对违法行为依法处理。1987~1990年,共查处建筑经营活动中的各类违法行为291起,罚没款数428750元,使区内建筑市场秩序趋向好转。为了及时掌握建筑市场动态,区整顿办还建立了外省市和市郊县施工企业来区施工的登记制度。登记时要检验上海市进沪施工许可证和经营手册等证件,审核工程合同、施工预算、施工人员名单等,检审合格后发放登记卡,凭卡至税务局办理税务手续。实行登记制度是区在全市整顿建筑市场方面的首创。区整顿办还负责对四级以下的区属施工企业的资质等级实行年度检查审批。

从1990年6月起,区整顿办与区审计局对区属单位列入上级固定资产投资年度计划、投资额在5万元以上的更新改造项目和大修、装潢工程决算进行联合审计,规定决算双方在签字前15天送审。1990年审查工程35项,造价819.57万元,通过审查,核减金额94.34万元,核减率达到11.5%。此外,区整顿办还委托区其他专业部门对园林绿化、市政建设等工程进行市场行为的管理。

二、工程质量监督

1987年2月17日,区建筑工程质量监督分站(以下简称区质监站)成立。按照市区分工的有关规定,区质监站负责辖区内建筑面积4000平方米以下的建筑物及一般市政工程的质量监督,还负责对建筑构件厂实行质量控制,对建设工程质量检测仪器、仪表及设备的完好情况、检验资料和档案进行监督管理。这是普陀区历史上第一次由政府专门机构对建筑工程质量实行监督与管理。

区质监站监督工程主要由市建筑工程质量监督站和区规划建管部门提供项目和信息。监理项目工程开工前,要进行设计、施工等方面的审核,通过以后方可开工。工程施工中,可随时对地基基础、主体结构以及建筑和设备功能等质量进行抽验,发现有严重间题即可通知停止施工。工程竣工后,对施工单位组织有关部门评定的质量等级进行核定。

另外,区质监站为加强同施工企业的联系,对外省市施工企业建立定期例会制度,对区内市、区属主要施工队伍实行联络员制度,并多次举办业务培训,学习质量监督有关条例,以提高施工企业的质量意识。

三、工程招标投标管理

建筑工程招标投标是施工单位通过公开竞争获取承建权的一种方式。上海市大约在清同治三年(1864年)前后正式出现。民国16年上海特别市建立后,开始参与招投标工作,但仅作为自有工程的业主出面组织管理招投标,尚无行业管理的内容。直至民国31年5月,汪伪市政府才出台有21条的《上海特别市招商承办工程投标暂行规则(修正本)》,以加强对招投标工作的管理。解放前夕,区内中山北路交通路口的新业制酸厂为建造厂房进行招标,由区内顾宏记营造厂与凌新记营造厂进行竞争,开标结果,两家厂各得一半,每家造了10多间厂房。1951年,区内勤鑫营造厂通过投标竞争,取得上海工具厂3层楼厂房的承建权。

解放后不久,计划经济逐渐占了主导地位,招投标失去其存在基础。直到1982年,才部分恢复了招投标工作。1988年,市政府发文规定,建设工程招投标工作自1989年I月1日起全面实施。

1989年3月21日,区建设工程招标投标管理办公室(以下简称区招投标办)成立,受区城建办领导,1990年7月,划归区建设管理局领导,业务上受市建设工程招标投标管理办公室领导,具体负责辖区内建筑面积不满3000平方米或批准投资额在100万元以下的建设工程,以及投资额超过10万元以上的装i工程的招标投标管理。建设单位对建筑面积不满1000平方米或批准投资额不满30万元的建设工程可以进行招标,也可自行委托施工。区招投标办还负责招投标信息的发布;进行招投标项目的登记;审核招投标咨询服务单位、招标工程小组和评标小组的资格;核算建设单位的招标文件及标底;仲裁决算中分歧;处理招投标中的违法行为等管理内容。

1989年区招投标办公开邀请招标13次,议标1次,对应招标而未招标的工程补办手续32次。对以上46个工程中的45个工程进行开标及决标,决标面积达85861.9平方米。

1990年在区招投标办积极争取下,市招投标办下达了扩大管理范围的授权书,面积近10万平方米,为各区之首。一年中共受理项目45个,其中公开招标20项,邀请招标6项,议标7项,补办手续12项,合计建筑面积11.46万平方米,中标价合计3150万元。

第四节 建筑工程选介

普陀区是解放前就已形成的老工业区,各类工业建筑在全市有一定地位。有些建筑虽然经历了半个多世纪,现在仍在发挥着重要作用。解放后,特别是80年代以来,区内除了建造大量居民住宅外,还兴建一批大型公共建筑,出现了一些具有较高设计和施工水平的佳作。现选择若干代表性建筑,简介如下:

一、福新面粉二厂(今上海面粉公司)厂房

由荣氏企业投资建造,其中6层厂房,为通和洋行设计。民国3年(1914年)2月开工,晚上以汽油灯照明昼夜施工,同年5月结构完成,即一面安装机器,一面砌围护墙。这是区内采用钢筋混凝土结构的首例建筑。民国7年因用电事故烧毁上面2层,现存4层。民国8年6月,又投资建造高36米的8层厂房。当时上海尚无8层高厂房,且建造在紧靠吴淞江边低洼地上,因此租界工部局曾多次研究磋商施工方案,后采取全部开挖2米后用6米长的江西木打梅花式桩,然后全面浇捣1.3米厚的混凝土,再在基础部分用钢筋混凝土浇捣,高度0.7米左右。全部工程民国9年6月基本完成,厂房为钢筋混凝土框架结构,采用钢窗及钢筋混凝土现浇室外楼梯,建筑面积为7424.2平方米。

二、中央造币厂(今上海造币厂)办公楼

3层,高15米,建筑面积4457平方米(1971年在三楼两侧各加层2间,计555平方米)。民国10年由当时北洋政府财政部投资,仿照美国费城造币厂式样,由通和洋行设计,姚新记营造厂承建,同年10月24日动工。其间因经费问题至民国19年9月方才竣工。内部设有存放贵金属的库房2间。外观采用流行的西方商业古典式,门厅用6根罗马式圆柱,形成虚实对应,比例严整、对称。大门前置石狮1对。大楼外部采用水刷石,有较多的装饰线条和花饰。楼前有大片绿地,设有圆形喷水池。

三、申新九厂厂房

荣氏企业所建,由协盛营造厂承建,民国21年9月动工,翌年7月完工。整个建筑形体庞大,用钢筋混凝土柱梁结构,有3层,高15.47米,建筑面积达54179.4平方米,用间隔墙分为纱厂、布厂、仓库3部分。

四、上海啤酒有限公司(今上海啤酒厂)厂房

原系挪威商人于民国2年开办,民国22年扩厂另建厂房,由匈牙利籍建筑师邬达克设计,利源合记营造厂施工。整个厂区总平面作马蹄形布置,建筑面积约2.88万平方米。主要建筑有酿造楼、灌装楼、仓库、办公楼等。其中酿造楼为9层钢筋混凝土结构,总高48.89米,在解放前同类结构厂房中首屈一指。

五、阜丰面粉厂圆筒形麦仓(今上海面粉公司内)

由公利营业公司奚福泉建筑师设计,久泰锦记营造厂施工,于民国25年建造,翌年建成。整个麦仓由24只大仓内套14只小仓组成,大仓内径9.15米,壁厚均为20厘米,圆筒仓高20.13米,建筑面积5250.3平方米,可贮存小麦2.4万吨。当时施工人员将木板做成1米多高的桶状大圆形模板,内外共两层,当中浇捣钢筋混凝土,浇好后逐步向上提升,类似今日的“滑模”工艺。麦仓建成后,使阜丰面粉厂成为远东第一流的面粉工厂。

六、华东师范大学校园建筑

有20世纪20年代大夏大学遗留建筑及50.80年代的新建筑,各具时代特色。如:民国12年建造的教学楼“群贤堂”,由辛峰记营造厂施工,为平屋顶3层楼,钢筋混凝土结构,门厅设置4根高大的圆柱,展现出欧洲文艺复兴时代的建筑风格。1954年建造的生物地理馆,是一幢当年流行的大屋顶建筑,由华东建筑工程部建筑设计公司设计,华东第一,建筑公司施工,平面呈“H”型,为混合结构3层(对称中心处4层)建筑,面积11865平方米。1987年建造的文科教学楼,平面呈“L”型,主楼19层,采用柱、梁、板现浇框架、剪刀墙结构,高71.70米,建筑面积22165平方米,由中国船舶工业总公司第九设计研究院设计,市第五建筑工程公司施工。建筑造型庄重、简洁,功能分区合理,在平面及空间处理上有独到之处。1989年建造的图书馆“逸夫楼”,属香港邵逸夫捐款项目,由华东建筑设计院设计,上海申港建筑工程有限公司承建,建筑面积12660平方米。系钢筋混凝土结构。立面上由2、4、5、10层有机组合,高低错落有致,赭色墙面镶嵌着银灰色大理石,与褐色玻璃幕墙形成虚实对比,线条流畅。内设1200个读者座席,藏书量可达130万册。

七、普陀工人剧场(今沪西工人影剧院)

1959年破土动工,基础部分造好后,正值1960年困难时期而压缩停建。1971年3月,由区修建公司负责恢复施工建造。时值“文化大革命”动乱时期,钢材、木材很紧张。由上钢八厂、木材一厂等6家工厂赞助捐赠。跨度27米、重达60吨的钢梁,由化工机修总厂加工后,区劳动局所属起重队用独脚把杆、卷扬机等简单起重设备吊装就位。1972年,区春节军民联欢会在剧场召开,标志工程基本完工。后又改建,1990年剧场观众座位1787只,建筑面积4500平方米。

八、联合大厦

由全国24个省、市、自治区和国家有关部委驻上海办事处联合兴建的超高层办公大楼。主楼36层,地下1层,屋顶平台可供直升飞机降落。总高度129.6米,建筑面积57995平方米。由华东建筑设计院设计,市第五建筑工程公司承建,1985年12月开始桩基施工。在施工中首次运用外挂脚手整体升降成套施工技术。1990年4月竣工。大厦采用钢筋混凝土结构,外墙面局部用花岗石和古铜色铝合金板,其余均用浅色面砖贴面,门窗为铝合金配茶色玻璃。整个大厦体型呈6边三角形,建筑造型与环境协调,显得气势雄伟。

九、上海物资贸易中心大厦

由市物资局筹建,中国船舶工业总公司第九设计研究院设计,市第五建筑工程公司承建。1987年4月动工,1989年11月竣工。全部建筑面积49126平方米。主楼32层,标高113.8米,呈“Y"型塔体,简洁挺拔。外墙面采用浅色玻璃马赛克,配上古铜色铝合金钢窗茶色玻璃。"Y”型塔楼3个端部有3条茶色棱,系用茶色玻璃和茶色玻璃马赛克贴面直通屋顶的机房,形成强烈的虚实对比。客房外墙适量外凸,既开阔了房间的视野,又增加了大楼的生活气氛。