解放前,区内无专业规划建筑管理部门。1956年,区成立建设科,负责区内零星工程执照和私房修建执照的审批。1958年起,开始编制区规划和旧城改建方案。1966年“文化大革命”开始后,城市规划和管理工作处于停顿状态,至1970年才逐步恢复。1978年,成立区城市建设办公室,下设规划建筑管理科负责规划管理。1979年设立区地名办公室,负责全区地名管理工作。1986年成立区规划建筑管理办公室,1990年与区土地管理局合并,成立区规划土地管理局,下设规划设计室,负责编制区内城市发展规划和地区控制性详细规划。

第一节 总体规划

区总体规划的编制,是在现状调查和搜集整理科技、教育、文化、卫生、体育、商业、工业及城建各部门资料的基础上,根据当时市、区对城市发展的方针和要求编制的。

1958年,区编制第一个规划《普陀区规划说明(草案)》。后又编制《普陀区建设改建的初步意见》,提出3年改造棚户简屋47万平方米,8年改造旧式里弄115万平方米和根治昊淞江、把普陀区建成绿树成荫、年产葡萄1000万斤(5000吨)的“葡萄区”等设想。由于指标过高,脱离实际,不少内容未能实现。

1973年编制《普陀区八年规划改建方案》,1974年进行修改,提出“以点连线、以线带面”的规划设想,规划10年内抓好2条线(沪宁、沪杭铁路)、3条路(中山北路、曹杨路、长寿路)、5个新村(曹杨、宜川、甘泉、武宁、旬阳)的完整补缺,并有计划的重点改造9个棚户简屋区。

1981年,编制《普陀区十年建设规划(1981~1990),10年内共安排建设基地114处,到1990年底,已实施建设的有75处,其中征地建设的有太山、桂巷、长风、沪太、管弄、甘泉(北块)、怒江等新村;旧区改建的有太浜巷、药水弄、岚皋南村、劳动村、龚家宅、农林村等。

按1982年6月市政府审定、1986年10月国务院批复同意的《上海市城市总体规划方案》,全市共设11个分区,区境范围由南、北、彭浦、真如4个分区的一部分组成。1989年编制的《普陀区1991~2000年城市建设发展规划》,便是依据市总体规划、真如分区规划和区政府关于编制区建设发展规划的通知编制的。其指导思想是:立足于区的经济发展,开发繁荣普陀,全面规划,分段实施,统筹兼顾,合理配套,控制人口发展,加强公共建筑建设和市政基础设施的建设。按照这个精神,合理调整工业布局,在边缘地区新辟工业用地;在进行住宅建设的同时,调整和扩大商业网点;相应发展科、教、文、卫、体事业。规划还预测了2000年的人口规模及相应调整扩大的区域面积。

第二节 详细规划

一、控制性详细规划

1990年,根据市规划局“今明两年内抓好规划覆盖率”的要求,区编制了曹杨、长风、真如3个地区控制性详细规划;1991年又编制了长寿路、中山北路、沪太地区控制性详细规划,使全区规划覆盖率达到100%。

规划原则是:按照“市总体规划”和“真如分区规划”的要求,调整用地性质,协调处理好各种用地的关系、位置,引导控制好各种性质用地的建设和开发,使同类性质用地相对集中,便于建设和管理。各专业主管部门都要制订详细规划。

二、新村建设规划

解放后,由市规划部门在区内规划并已陆续实施的新村,有曹杨、宜川、甘泉、桃浦、武宁、沪太、太山、管弄、长风、桂巷、真北等新村。

规划已批准,并开始实施的真西新村,位于区西北部,真北路东,梅川路北,大渡河路和杨柳青路西,东北以高压走廊为界。总用地135.5公顷,其中生活居住用地85.02公顷,可建住宅103.38万平方米,可居住7.9万人。新村以曹安路为界,分南北2块。市总体规划中的真如分区中心设在北块,设施比较齐全,拟建行政办公、商业、文化中心,用地8.45公顷,公园4.65公顷;居住区中心设在南块,规划有电影院、科技馆、街道办事处等。曹安路和真北路规划为城市主要快速干道,红线分别为45米和40米;规划沿真如镇西侧的高压走廊,辟大渡河路延长线,新村北块中段东西向辟铜川路,红线均为24米;规划沿大渡河路下设地铁,并设出入口,与公共中心相结合。

规划已批准,正积极准备实施的有真光新村及清涧新村,位置在真北路西、曹安路北。真光新村总用地99.7公顷,其中住宅用地44.6公顷,可建住宅85.77万平方米,可居住5.36万人;清涧新村总用地101.9公顷,其中住宅用地35.8公顷,可建住宅71.9万平方米,可居住4.49万人。另有道路、广场、绿化、河流及公建配套设施等用地。

三、旧区改建规划

区内棚户简屋数量大,市政基础设施差,旧区改建任务繁重。70年代后期起,采取集资统建、联建公助等多种形式规划改建了宋家滩、劳动村、农林村、祥新村、孟家桥、龚家宅、汪家井等40余个棚户简屋区,占地71.23公顷。1990年,全区仍有230万平方米棚户简屋和旧式里弄有待改造。比较集中的地区有潘家湾、潭子湾、平江新村、东新村、建民村、顺义村等,要改造这些地区共需拆迁居民13200户,贴地40余公顷。

1984年,区根据《上海旧市区七年住宅建设基地布局规划》,选择中山北路沿线地区的太A巷和长寿路沿线地区的药水弄作为旧区改建的“起步街坊”,1985年起开始实施,至1990年底竣工的建筑面积分别占原规划面积的42.18%及44.35%。

1990年,普陀区与日本横滨市建筑局一起对“朱家湾步行街”改建进行了可行性研究,后由日方执笔编写了《上海市朱家湾步行街规划》的报告。朱家湾是区内棚户、简屋集中的地区之一。步行街东起光新路,西至镇坪路,南到中山北路,北达虬江路。占地4.24公顷,东西长约320米,南北宽约130米。现有居民约1500户,企业事业单位30多家。拆除后规划建造10幢高低错落、造型各异的建筑物,包括商店、旅馆、金融、文化、办公等设施,总建筑面积可达11万平方米。其中一、二层全部为商业设施,并以步行路和天桥相互沟通联系,车辆不得穿越通行,在北面设停车场。规划的步行街与中山北路物资贸易一条街建成后,可改变原来的旧区面貌,起到振兴经济、美化城市和改善居住环境的作用。

四、道路桥梁规划

解放前,上海市工务局规划辟筑的区境内道路,大都路幅狭窄、路面质量差,不少规划道路未能实施。解放后,根据城市建设的需要,新辟、延长、拓宽道路100余条。其中大渡河路、丹巴路、中江路、北石路、石泉路、石泉东路、兰溪路、同普路、光复西路、宜昌路、陕西北路、金沙江路、泸定路、南石一路、顺义路、梅川路、梅岭北路、铜川路、常德路、隆德路、棠浦路、澳门路等20余条道路尚有规划待辟的延长路段。另外,已命名待辟的规划道路有千阳路、石湾路、东新支路、兰田路、礼泉路、芝川路、祁连山南路、府村路、伯士路、金鼎路、径川路、固川路、怒江北路、真光路、静宁路等15条。规划延伸及待辟新路主要集中在长风新村、石泉新村和曹安路街道的西部、东新村街道北部及真如镇等地境内,以形成完整的道路网。在区的西部还将辟建沪宁高速公路起始段。

解放前区境内的车行桥梁,大部分是木结构。解放后为适应城市发展的需要,新建、改建、加宽车行桥梁近40座。规划待建尚未正式命名的车行桥梁尚有16座。其中跨吴淞江的有东新路桥、常德路桥、大渡河路桥、泸定路桥和祁连山南路桥;跨西虬江的有大渡河路虬江桥、丹巴路桥、中江路桥、泸定路虬江桥;跨桃浦的有芝川路桥、铜川路东桥、梅川路桥、梅岭北路桥;跨新开河的有怒江北路桥、梅川路西桥、梅岭北路西桥等。

80年代以来,规划已实施建成真北路立交桥、中山北路交通路立交桥、岚皋路立交桥等大型车行立交桥及一些人行立交桥。规划待建的有光新路交通路车行立交桥。

中山北路高架汽车专用道是上海市内环线的组成部分。80年代中期规划,宽19米,有匝道处宽25米。90年代初在区境沪太路一金沙江路路段筹备、施工,已于1993年底完成一期工程。

五、园林绿化规划

根据《普陀区1991~2000年城市建设规划》,到2000年,人均公共绿地将达1.7平方米,绿化覆盖率20%。为确保这一规划指标实现,除对现有绿地加以保护、不许侵占外,还要积极开辟新的绿地。规划结合新区开发和旧区改造,新辟公园6座(管弄、甘泉、真西北块、真西南块、真北、真光),扩建公园1座(普陀),共计占地15.2公顷。另扩大街头绿地34.33公顷,增辟林带34.27公顷。合计规划新增绿地面积83.8公顷。

第三节 建筑执照审批

解放前,区内没有专门的建筑管理机构。自19世纪末公共租界扩展至区境后,直至民国32年(1943年),租界内的建筑执照由工部局工务处审批。上海特别市建立后,华界建筑执照由市工务局审批。租界收回后均由市工务局审批。

解放后,建筑执照由市人民政府工务局营造管理处审批。1955年4月,成立市规划建筑管理局,负责全市规划、建筑的管理工作。

一、建筑执照审批权限

1956年4月,区成立建设科,负责审批全区建筑面积100平方米以内的零星工程和私房修建执照。1958年6月~1960年底,市规划建筑管理局将建筑执照、用地管理的职权全部下放到区,在此期间,区建设科共核发建筑执照163件(不含私房),建筑面积21万余平方米。1961~1966年底,零星工程执照审批权仍在100平方米以内。

“文化大革命”开始后,1967年1月~1968年8月,零星建筑执照停发。单位和私房修建时,只需办理申请登记手续,同意与否凭口头通知。1968年8月5日,区建设科撤销,零星执照由区房地局办理。1971年2月9日,在区工交组内设立城建小组,行使原建设科职能,直至1978年区城建办成立为止。

1984年,市对区的建筑执照审批权限放宽到300平方米以内;1986年,又放宽到500平方米以内;1988年,对市属工厂、企业事业单位仍限于500平方米以内,但对区属工厂、企业事业单位则不受建筑面积限制。同时,区将自行车棚、第三产业临时用房面积在50~100平方米的执照审批权下放给各街道办事处和真如镇人民政府,后因产生问题较多,1989年上半年经区政府批准,仍收归区审批管理。

为加强城市规划建筑管理,1988年1月,成立区规划建筑查勘队,负责全区范围内的违章建筑处理和开工时房屋定位放线检查,以及竣工验收工作。

二、单位建筑执照审批

在收到单位建筑执照申请时,首先审查建设项目的批准程序,土地使用性质,土地使用权所属,功能分区,房屋体型、立面、层数,建筑间距,建筑密度,道路红线,上下管线等。然后征求环保、卫生防疫、房地等部门意见,符合要求的即发给建设工程规划许可证。

对市建管处审批区范围内的建设项目和扩初设计,由区规划建筑管理部门组织区各有关部门一起评议,并提出修改意见。

三、私房建筑执照审批

解放后,市人民政府为改善劳动人民居住条件,一方面在棚户地区装灯、接水、埋管、筑路,一方面支持住户自力更生改建棚屋。为使私房有秩序地进行翻建,建房前必须办理申请手续,领取私房修建许可证后方可施工。1956年4月,市规划建筑管理局将零星建筑执照审批权下放到区。

1966年,区成立棚户改建工作组,以铁路沿线棚屋集中的南王家宅、建民村进行改建试点,后扩至西合德里、药水弄、曹家巷等处,统一规划、统一发照(私房由区发照,公房由市发照)、统一施工、统一分配。1966~1969年,拆除棚屋千余间,建造2~3层的砖瓦楼房。

1974年1月起,对建成的私房逐户复审,凡符合批准范围的,发给私房修建许可证;对超越批准范围的,分别采取罚款、拆除、部分拆除的办法处理。

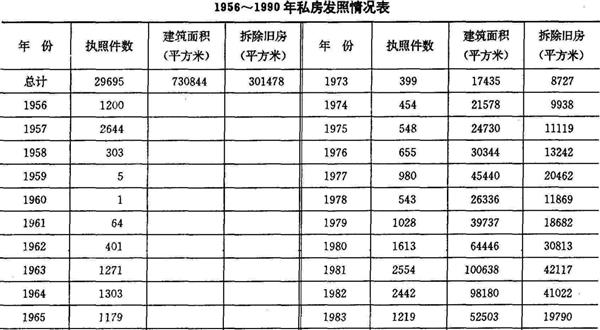

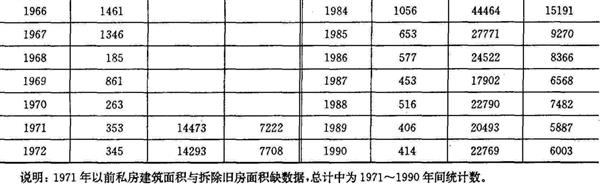

1956~1990年,全区共发放私房建筑执照29695件,批准建筑面积587550平方米。

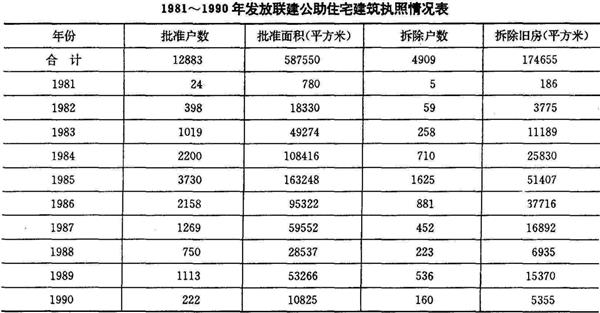

联建公助改建私房,是把一家一户私房组织起来,按规划联合翻建,集体批照,按户发证。新房以房屋实际造价的33%和60%优惠价出售给原私房户和建房单位职工,产权归私人所有。1982年在西谈家渡路147弄72号建成全市第一幢联建公助住宅,被认为是改建棚户简屋的好办法,于1984年9月向全市推行。1981~1990年,全区共批准发放联建公助执照共12883户,建筑面积587550平方米,改善了4909户原地私房户的住房条件,解决了7974户职工的住房困难。

全区棚户简屋总占地238.65公顷(不含自建公助住宅和农民宅基地),占全区面积8%。解放后,局部地区进行过一些规划改建。但改建速度比较缓慢。70年代中期以来,改建71.23公顷,占30%;尚有167.42公顷未改建,占70%。

第四节 规划用地管理

规划用地管理是实现市总体规划的重要手段,也是搞好城市环境及发展形态的关键。区境内存在不少因工厂、居民住宅混杂相间而引起的厂群矛盾。为合理使用城市土地、减少矛盾,区在规划用地管理中,依据市、区确定的土地使用性质和用地规划加以控制,逐步将混杂在以工厂为主街坊内的少数居民住宅迁出,形成完整的工业街坊,将混杂在以居民为主街坊内有“三废”污染的工厂迁出,调整为居住街坊。

解放后,从区境范围中迁出的工厂有永鑫无缝钢管厂、上海耐火材料厂、万国橡胶厂、江苏药水厂、宜丰化工厂、上海葡萄糖厂、恒利翻砂厂、天星化工厂、大星化工厂、永固造漆厂、宏兴颜料厂、上海淀粉厂、沪江铜厂、上海硫酸厂一车间、上海带锯厂、上海钢锉厂、上海钢锯厂、黎明冷轧带钢厂、红色冶炼厂、上海冶炼一分厂等。规划待迁的工厂有上海氧化铁颜料厂、上海球墨铸铁厂、中华化工厂、上海电机铸造一厂、大丰化工厂、中西药厂、上海自缝机修厂、人民工具厂二车间、上海油灰厂、玻璃瓶三厂、上钢八厂三分厂等。从工业街坊内迁出的居民点有安远路上的祖德里、北新径工业区的陈家渡等。

为合理调整工业布局,规划在北新泾工业区再新辟工业用地100公顷,主要安排在真北路西、金沙江路南,用于能耗少、运量小、污染小的工业,作为旧区内一些工厂搬迁和区属工业用地。在真如地区规划少量工业用地,主要安排劳动密集型工业及服务性行业,以配合劳动力安排和生活配套的需要。在旧区重点规划解决工业、居住混杂的矛盾。

第五节 地名管理

区内原无专门的地名管理机构,地名管理由市政工程管理等部门负责。1979年3月市地名办公室成立后,12月设立区地名办公室。从当年起至1981年初,对全区街道、乡、居委会、村委会、区片、新村、公寓、大楼、里弄、村落、道路、铁路、车站、河流、桥梁、立交桥、隧道、水闸、渡口、园林、苗圃、名胜、寺庙、历史遗迹、革命纪念地等地名以及有地名意义的工厂、商店、文化、教育、卫生、体育、科研单位名称的历史与现状进行普查,并加以标准化处理,上报撤销了名存实亡的新江路等。接着,组织力量,为《中华人民共和国地名词典·上海市》一书的编纂,收集提供普陀区有关地名资料。

1984年4月~1988年2月,区人民政府在地名普查的基础上,又成立了区地名志编纂领导小组及办公室,编纂出版了75万字的《普陀区地名志》,收录全区各类地名1600余条,为区地名管理工作奠定基础。在此同时,区地名办公室根据市统一要求,进一步进行地名标准化处理,上报更改5条与其他区重名或会引起混淆的路名:梅陇南、北、支路分别改为梅岭南、北、支路,王家宅路改为南王家宅路,车站路改为桃浦东路;上报撤销1条名存实亡的潘家湾南支路。

在编纂区地名志基础上,逐步建立起区的地名档案,由专职人员管理。鉴于区地名志成书后地名又有新的变化,1991年,区地名办公室又组织力量对全区地名开展全面补查工作。

区的地名标志,分别由市政工程管理及公安等部门负责设置,区地名办公室进行协助与检查督促。全区命名道路基本上都树有标准化的路牌。弄号、门牌也不断更新。有关部门还在交通要道口绘制标有地名的街道、新村示意图,方便广大群众。