第一节 住宅基地开发

一、征地

50年代,区内兴建100多万平方米住宅,绝大部分是征用农田建造的。当时,除系统单位外,新工房组建工作都由市有关部门负责,征地工作先后由市郊工委、市地政局、市房产管理局统一办理,区有关部门配合。1951年建造曹杨一村时,市郊正在土地改革,农民刚分得土地,征地工作由市郊区土改工作委员会和真如区政府办理,征用农田13.33公顷,一部分是尚未分到农民手中的公管农田。1952年建造“二万户型”工房时,曹杨新村征地60公顷,甘泉新村征地80公顷,由真如区和大场区负责办理。1953年以后建造的宜川新村,征地由市有关部门统一审批办理。当时一些系统单位建工房,其征地工作是经市有关部门审批后,由区协助办理。

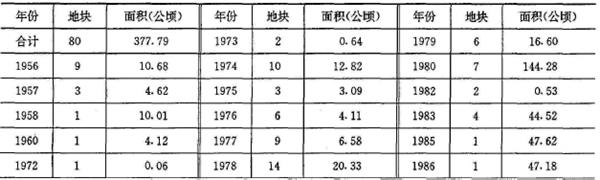

1954年,区为制止乱建棚户简屋,专门在市区边缘规划辟建简屋区。征用了童家桥、孟家桥、曹杨路、林家港土地12.12公顷。1956年后,在建造自建公助工房及棉纺新村、普陀新村、武宁新村时,市纺织局、市建筑管理局、铁路局和有关工厂等单位都征用了大量土地。60年代新建工房很少,征地工作基本上是由市城建局负责办理。1974年起,区新建住宅的征地工作由区房地局及住宅办负责。在征地过程中,根据有关规定,妥善安置征地农民的生产与生活,实行征地补偿。据统计,1956~1986年,共征用农田80处,377. 79公顷。

1956~1986年征用农田统计表

说明:有的年份未征地建房。

二、动迁

1951年,区内在开辟道路、拆除瓶颈建筑及违章建筑时,对江宁路、新会路、长寿路及西滩部分居民户进行动迁。1952年,兴建光新路原朱家湾老街的喇叭口及中潭路时,动迁100多户居民。尔后,为了改善棚户简屋地区条件,在埋设下水道,开辟药水弄、南王家宅、谈家渡棚户区的火巷时,也动迁了一些居民。1954年建造武宁路桥时,动迁居民120户。当时对动迁户住房安排,都采取政府给予经济补偿自行移地建房办法。1957年为开辟东新路,对王家弄居民户进行动迁,按照原拆原建的办法迁往太浜巷基地,施工力量原则上由动迁户自己解决。

1959年,一些工厂基建动迁及建造沪西工人文化宫和武宁新村时,贯彻市里“先安置后动迁拆迁”的精神,采取就近安置和远中求近的安置方法,一次性安排到曹杨、普陀、光新、金沙新村等新建的工房内。动迁拆除水上人家时,也是一次性安排在光新新村和潭子湾路44号旧房内。工厂基建动迁,亦有从其内部挖潜安排住房给动迁户居住,以减轻拆迁多、房源少的矛盾。通过拆迁安置,改善了居民居住条件。50年代初期动迁工作是由区政府民政科负责。50年代后期及60年代初是由区政府建设科负责。60年代中期到70年代初,由区房管部门负责一些较小规模的动迁工作。

1974年初,建立区动迁组(归工交组领导),旧城改建中的居民动迁工作有较快发展,在正红里改建时,动迁437户,区动迁组派员紧密依靠街道、里委会、房管所及派出所,为动迁户定好面积、层次后,先搬至临时房过渡。以后在安徽弄、长寿路、常德路、胶州路、广益里、萱长里、大洋桥、岚皋路、中山北路的旧城区改建基地上,都有数量较多的动迁户。区委为做好动迁工作,专门召开有关街道会议。中山北路、东新村、宜川新村3个街道还建立了动迁组,明确由一位党委副书记分工抓动迁工作,有关户籍警、里弄干部都紧密配合做好动迁工作。1979年开始,尽量动员农民住公房,并在分配政策上给予适当照顾。1982年,市政府颁布《上海市拆迁房屋管理办法》,规定了安置分配标准。1984年11月20日,上海住宅建设指挥部办公室制订《关于住宅建设中单位动迁的几项暂行规定》,区住宅办试行动迁工作承包责任制。动迁时间短、质量标准高。如药水弄改建第一期动迁578户,居民仅用9天时间即全部迁出,第二批动迁964户,也只用了10天时间。进展迅速的主要原因是改建符合群众的迫切愿望。动迁户居民一般都自行过渡,对少数有特殊困难者提供临时住房。动迁户的过渡费及搬迁费根据有关规定也逐步提高。1987年后,对动迁户实行定人口、定面积、定层次、定朝向的四定办法。几年来,由于动迁速度加快,建房进度跟不上,大量动迁户在外自行过渡,有的超过3年,带来诸多不便。因此在1987年提出“慎重动迁,积极回搬”的方针。当年,区住宅建设办公室回搬动迁户3101户,创历史最高记录,但至1990年底,全区仍有3000户左右动迁户在外过渡。因此市建设委员会要求严格控制动迁,加快回搬工作。

在动迁工作中,也有少数居民要求过高,经过宣传和多方面做工作,仍然拒不搬迁,影响基地开工,建设单位可向上级申请要求强制动迁。1979~1982年,有80户。1983~1990年,有219户,其中法院立案的50户。1986~1989年,经法院裁定强制执行的有4户。

1971- 1990年拆迁户数及拆房面积统计表

第二节 公建配套

解放前,区内没有建设住宅的统一规划,谈不上有计划地安排公建配套设施。解放后,从建造全市第一个工人新村——曹杨新村开始,即通盘考虑与人民生活密切相关的公建配套,进行统一规划,并与新建住宅同步实施。80年代初,上海市人民政府专门发文,规定在新建住宅时必须有占总建筑面积13~16%的公建配套项目,其中商业、服务业用房,在统一开发的新居住区按住宅建筑总面积的5. 5%配套,在原居住区新建或改建住宅,一般按住宅建筑总面积的3%配建,其他项目如学校、幼托、居委会办公用房等,按缺什么补什么的原则配建。根据这些规定,区征地新建居住区及旧城改造地区在制订规划方案时,都按照有关定额指标配置公建配套项目。1980年以来,10个大基地公建配套情况如下:

1980年起主要住宅基地公建配套统计表

按照市人民防空领导部门规定,凡是市建设规划确定新建的居住区,不论是开发性建设或属各单位集资联建,一律按地面新建总建筑面积的2%,统一修建防空地下室,不能配建的,按基地总建筑面积每平方米20元付给区人民防空办公室,由其统一规划建造。

普陀区地处上海市区西部大门。随着改革开放的深入,1984年提出“坚持内联外引,以内联为主,加快大楼建设,繁荣集市,发展交通,方便食宿,达到万商云集,近悦远来”的指导思想。1985年以来,有关单位在区内选址造了一批公共建筑,主要有联合大厦、上海物资贸易中心大厦、内蒙古自治区人民政府驻沪办事处招待所、黑龙江省人民政府驻沪办事处招待所、上海市旅游局建造的金沙江大酒店、江苏省旅游局等所建的江苏饭店等大楼以及日本横滨市出资建造的横滨·上海友好馆,还有由区城市建设综合开发公司主建的美苑饭店及该公司同市建设银行合建的中联大厦等。这些公共建筑的建成,对改变城市面貌,加强横向联系,繁荣经济,改善投资环境,具有一定作用。

第三节 商品房建造

解放后的新建住宅大体分3类;一是国家统建统分,二是单位自建自分,三是居民自建自住。到80年代初,商品房的建造逐步兴起。

1981年9月,市房地产管理局所属中华企业公司,在区内进行住宅商品化的试点,将1980年竣工的统建公房石岚三村29号作为商品房出售,这幢5层楼共20套,建筑面积合计1006平方米。灶间、卫生间均独用,直接出售给住房困难户,产权归购房人所有,区房产管理局发给私房产权证。

1985年,市建设银行房产经营部与区商定合作建造商品房,建设银行出资,区住宅建设办公室负责选址并组织实施。在枣阳路季家弄新建的多层住宅中安排商品房2086平方米(建筑面积,下同),在宜川新村赵家花园新建3幢6层商品住宅,7490平方米。

1986年,区长办公会议讨论关于加快商品房建设的问题,同意区城市建设综合开发公司建造商品房和加快建设步伐的意见。从此打开了商品房开发的新局面,不但数量增加,而且除一般商品住宅外,还建有标准较高的侨汇商品住宅。

1987年,区城市建设综合开发公司在甘泉新村北块建造商品房63375平方米,其中侨汇房有9975平方米。同年,市工商界爱建公司在区境杨柳青路曹安路口建造爱建新村,有多层、高层住宅43860平方米,均为高档商品住宅。静安区城市建设开发总公司在区境真如北块建造商品住宅2. 5万平方米。区房地产经营公司、中国房屋建设开发公司上海公司、上海居住区开发公司第三分公司在区境都建有商品住宅。据统计,80年代,区内建成的商品住宅建筑面积共计达31万平方米。