第一节 危房改建

20世纪20年代前后建造的一批老式里弄及简易住宅,结构简陋、基础差、密度高、搭建多,居住拥挤,房产主又转卖频繁,年久失修,解放后超龄使用,有些地段还经常积水,致使其中部分房屋柱脚腐烂,墙身下沉,屋面倾斜,成了危险房屋。

50年代初,区政府多次组织力量对危险房屋进行调查督修。1954年,结合防台防汛工作调查发现有危险住房1128间,及时抢修了626间。

1956年区建设科成立后,每年都把危房督修、加固、拆迁订入工作计划,房管部门每年都有计划地对公管危房区别不同情况进行小修、中修、大修。60年代起还对危房进行小改小建。有一批小梁平板型住宅,除部分属棚户改造,大部分是拆除危房所建。一些老式旧房,特别是有些沿街商业网点,楼上是仓库或住户,破烂不堪,危险很大,确无价值维修保养的,区建设部门报请市有关部门有计划地加以改建。1973年,首次改建了长寿路549弄危房,新建6层楼房2幢。

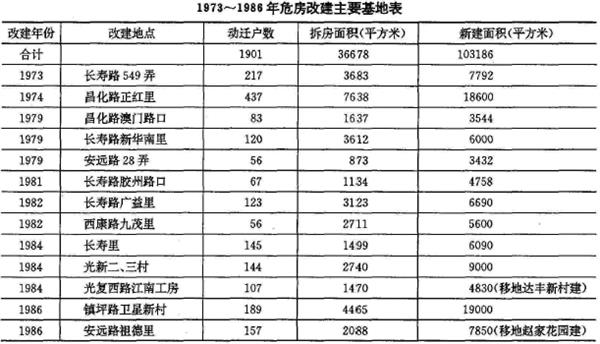

说明:1986年后,危房改建与棚户简屋改建工作相结合,进行成片改建。

1974年,大面积改造日商民国10年(1921年)所建九里工房之一的正红里,拆除437户7638平方米旧房,新建混合结构6层楼住宅6幢,1.86万平方米。接着,又将长寿路广益里、新华南里、昌化路萱长里等危险房屋拆除重建。80年代,危房改建步伐又有扩大,并同旧城改建规划和棚户简屋地区的改建结合起来。地方财政投资同系统建房、单位集资联建结合起来。如真如镇及杨家桥老街的危房,结合单位联建方式进行改建;镇坪路的卫星新村危房,同太浜巷改建工程一起进行;光复西路江南工房及安远路祖德里的危房拆除后,因属工厂区范围,按规定不宜再建造住宅,遂移地新建多层住宅,安置原有住户。

1973~1986年,全区危房改建比较集中的地区有13处,共计动迁1901户,拆除危房3. 67万平方米,新建多层住宅10. 32万平方米。

第二节 棚户简屋改建

一、零星改建

上海解放初,市人民政府在规划筹建工人新村的同时,就积极改善棚户简屋区居民的居住条件和环境,安装了电灯、给水站。在辟火巷、拓宽瓶颈口、建桥修路时,拆除部分棚户民房。为被动迁的居民建造了顺义村、永定新村及同泰新村约5万平方米的住宅,还在中山北路、童家桥、顺义村提供建房基地。

至1960年,全区尚有棚户住房23.6万平方米,其中草顶建筑16.3万平方米,竹柱瓦顶建筑共29处、7. 3万平方米。1965年,区内棚户住房仍有20.7万平方米,其中草顶建筑16. 1万平方米,竹瓦建筑4. 6万平方米;集中成片的13万平方米,分散零星的7. 7万平方米。

1966年,区内建立棚户改建工作组,首先对影响上海市容观瞻的沪杭铁路沿线棚户进行改造,并选定中山北路建民村、王家宅作试点,有组织地对棚户区原住私房拆除重建。其标准低、房屋结构简单,均为平瓦屋面,小梁平板楼面(横梁短小,长3米左右,水泥楼板厚3.5厘米),双孔煤渣砖墙体,有的房子门窗框都用水泥制成,一般为2层楼房,后来建造3层,少数为4层楼房。设有简单的公用灶间,自来水原安装在屋外,以后再建的安装在屋内。建房时,动迁户要参加适当劳动。由于建房速度很快,一个月左右就可搬回新建住房。1968年9月,工作组撤销,棚户改建工作转为区房地产管理局的正常工作。铁路沿线棚户改建试点后,以“小梁平板”模式改建棚户工作有了较大开展,并延伸到其他有危房的棚屋地区,由区房管部门制订预算,上报审批同意后组织实施,统一设计施工,自来水都装在屋内,并设有倒粪池,多数采用木质门框,同时,房产性质由私房改为公房。到1976年前后,区内以“小梁平板”模式改建的棚户住宅共66处,433幢,7.96万平方米,改善了3407户棚户居民的住房条件。

解放后,由于就业人员增加,人民生活安定,棚户房主纷纷拆除棚屋,自行翻建成砖墙、瓦顶、水泥阁棚及桁条的简易楼房(简屋),因而棚户逐年减少,简屋大量增加,由于缺少统一规划,没有煤、卫设施,居住条件仍较简陋。70年代后,对棚户简屋的改建逐步有了规划。开始,以国家统建形式对交通路团结村、大洋村,中山北路安徽弄、陆家宅东村、和平新村、联合新村、安全里等地的棚户简屋进行改建,居民大量翻建私房。据1981年统计,全区的棚户、简屋有147万平方米。单靠国家统建形式改造,财力不足,速度不快。为尽快缓和居住矛盾,搞好旧区改建,区政府制订了欢迎各单位来区内建房的许多鼓励政策。80年代以来,区内棚户简屋改建规模和范围逐步扩大,改建旧房的形式及投资渠道由统建大量转向单位自建、集资联建、联建公助和合作社联合建房的多种方式,有1000多个(次)单位先后在区内建房。这些新建住宅大部分为钢筋、水泥、砖、木混合结构的多层楼房,有部分高层住宅,煤卫设备齐全,改善了居民的居住条件,也改善了市容面貌。1982~1990年,有251个(次)单位以联建公助的形式在60个基地上建房,建筑面积60.78万平方米。动迁居民4662户,拆除棚户、简屋17.87万平方米。

1988年,市第二轻工业局同市总工会联合组织以合作社形式在陆家宅后村改建成6层楼住宅5幢,计1. 8万平方米。这种以国家贷款、单位资助、个人出资的组建形式,在全区还属首次。

二、成片改建

在旧区改建中,从小范围基地逐步发展为较大范围的基地。如劳动村、石光、白玉路、朱家湾前浜、隆德路、宋家滩、武宁路桥堍两侧的东沙洪浜与西沙洪浜、真如车站等改建基地,都建有5万平方米左右的住宅。由于在棚户、简屋区改建,房屋密度高,动迁户多,得房率低,因此,一些高层和大进深住宅的建造增多。在改建基地共建高层住宅56幢,建筑面积达67.46万平方米。如:隆德路和朱家湾前浜计算机公司等单位的住宅基地全部为高层住宅。被列入全市23片改建规划的区境长寿路片及中山北路片,它们的起步街坊药水弄和太浜巷改建基地,是区内旧区改造2个规模最大的基地。

1985年1月,区人民政府成立药水弄改建指挥部,区长任指挥,下设改建办公室,以单位集资联建、联建公助、市政投资建设动迁用房3种方式进行改建。动迁3600余户居民、75个单位。由华东建筑设计院制订总体方案并设计施工图纸。总建筑面积29万平方米。其中住宅24.16万平方米。有高层(18~26层)15幢16.81万平方米,多层(6~7层)23幢7.35万平方米。公建配套1. 5万平方米,综合大楼3.34万平方米。1985年7月1日开工,由福建省建筑工程公司、无锡市建筑工程公司和上海市住宅建筑第一工程公司承建施工。1990年底已竣工12.86万平方米。在药水弄改建的同时,延伸和拓宽常德路、宜昌路和澳门路,并铺设上、下水管道。改建后的药水弄,成为区内吴淞江南绿化和配套设施齐全、住房条件较好、环境较优美的居住小区。

1986年1月,成立区人民政府中山北路改建指挥部,由分管城建工作的副区长任指挥,下设改建办公室。太浜巷是中山北路改建的起步基地,由华东建筑设计院按“七五”标准进行设计,总建筑面积23.14万平方米。其中住宅21. 54万平方米,有高层(20~ 24层)9幢11.74万平方米,多层(6层)41幢9.8万平方米。公建配套1.6万平方米。新辟的镇坪路系原平民村总弄。共需动迁2800户居民,单位27个,拆除旧房3.18万平方米。于1986年4月分批动迁,7月1日动工兴建地下排管工程。当年12月部分多层住宅开工,由区住宅建筑工程公司、青浦县建筑工程公司、中国建筑总公司第二工程局第三分公司施工。1990年底已竣工9. 76万平方米。太浜巷改建小区住宅单体造型新颖,大、小室户均带有厅间,厨房、卫生间面积都较大。在中山北路岚皋路转角处建有3幢24层高层住宅楼,配有3层裙房商场。小区内绿化采用分散与集中相结合,建有小园林“龙柏园’煮缀小景。

太浜港改建

第三节 单位挖潜建房

1980年,中共上海市委召开住宅建设工作会议指出:“各单位要想方设法腾出闲置不用而又适宜建设住宅的场地,但不能占用绿化和体育场地,搬迁不宜设在市区的工厂、车间和生产点,拆除简陋、破旧的商业网点用以改建住宅。”不少市、区企业单位在改革中调整行业,进行关、停、并、转,拆除陈旧仓库、工场、房屋,建造职工住宅。华东师范大学先后在校园及校管工房周围选定十几处挖潜基地,拆除旧房6897平方米,新建6层住宅6.63万平方米。市建筑工程五公司挖潜建造住宅5.78万平方米。市土产进出口公司一次挖潜建房约3万平方米,上海第一印染厂挖潜建房2.3万平方米。区财贸系统有14个单位挖潜建造住宅7.1万平方米,区城建系统、教育局、卫生局、集体事业管理局的一些基层单位都有挖潜建房基地。上棉十一厂还把挖潜旧房的改建同周围居民危房改建结合起来新建住宅。

80年代以来,有近60个(次)单位挖潜建房,大小基地100个左右,总建筑面积38.6万平方米。

第四节 私房翻建

一、居民私房

解放后,区内还有相当数量的私房。据1958年统计:虽然经过公私合营,房产权性质发生了变化,但仍有私房40944户、147.86万平方米。1960年减少为39687户、96.7万平方米。1965年上升为40055户、128.95万平方米。1971年发展到44379户、141.79万平方米。

1982、1984年区域扩大时,又划进居民私房51. 86万平方米。

从1956年区政府成立建设科审批居民私房建筑执照起,到1990年共发放29695件,其中1971~1990年居民私房住宅翻建面积达73.08万平方米,除拆去原30.15万平方米外,净增42.93万平方米。自70年代后期以来,在旧区改建中,动迁了近3万户私房居民住进新工房,拆除约74万平方米的私房住宅。但单靠政府投资和单位集资改建居民私房,短时间内,难以迅速解决住房紧张的矛盾。区政府决定从实际出发,在近期不能实施规划改建的地区,积极鼓励居民自行翻建住宅。1981年1月3日,区里建立了以城建办为主、有关部门参加的私房翻建工作组,制订《普陀区私房建筑管理规定》和鼓励办法,为领取翻建执照的住户在购买建筑材料上提供方便。区建筑部门还设计出2层、2层半、3层楼等几种定型图纸供翻建户选用。许多工厂单位也积极配合职工翻建房屋。内河装卸公司4个月中帮助职工翻建住房63户。有的单位帮助贷款,优惠出售建筑材料,使私房居民能在较短时间内翻建好住房,一般将原居住面积20平方米左右的平房,逐步翻建成60平方米左右的楼房,少数为2层,多数是3层,房屋结构、条件都有改善和提高,将原来用给水站的自来水接到屋内。这样,不用单位或国家的钱,解决了居住困难和子女的结婚用房。但翻建后的私房住宅仍然规格不一,形式杂乱,室内住房较宽,而室外环境较差,很难合乎城市建设规划要求,有待在旧城区改建中逐步解决。

二、农民住房

随着区境的扩大,从嘉定县长征乡、桃浦乡,原宝山县彭浦乡划进不少土地,因此区境内尚有农田、村宅和农业户。解放前,农民住房大多为砖木结构的低矮平房,少数以竹代木,有的建有阁楼。解放后,农民生活安定,节衣缩食,首先谋求的是改善住房条件,一般农民筹建房屋都要3~5年时间,建造还多是平房,以扩大幢数为主,不讲究造型式样。

中共十一届三中全会以后,区境内富裕起来的农民几乎家家户户都翻建住房,形成一股热潮。一般翻建为2层楼房,少数为3层楼房,有阳台、水泥地坪,饰以磨光石子,涂料粉刷。近几年来收入高的农民,建房讲究式样新颖,室内装饰考究,外墙贴马赛克,阳台贴面砖,楼上柚木地板,房内贴墙纸或做护墙板。仅1979~1987年,就有7503户(次)翻建了住房,建房面积50. 5万平方米,人均住房面积达25平方米左右。