第一节 新村建设的兴起和发展

一、兴起

上海解放初期,正值国民经济恢复时期,尽管财力紧张,资金短缺,市人民政府还是设法筹建住宅,成立上海市工人住宅建设委员会,于1951年派工作组来区调查劳动人民的居住情况,选址建造工人新村,作为解决沪西地区工人居住问题的开端。1951年9月初动工,1952年5月建成砖木结构2层楼房48幢167个单元、32366平方米,可容纳1002户居民。因地处曹杨路附近,定名曹杨新村,此第一期工程为曹杨一村。房屋建筑美观实用,3户合用灶间,每层有2只抽水马桶,楼上为木质地板。沪西普陀、江宁、长宁等3个区部分住房困难的工人喜迁新居。这是上海市第一个工人新村(1962年全部加为3层)。

在兴建曹杨一村的同时,市政府又确定再建造一批新工房。全市共2000个住宅单元,每单元可住10户,称“二万户型”住宅。结构式样比曹杨一村住宅简易,单体设计用五开间2层立柱式砖木结构,楼上木质地板,厨房5户合用。厕所设于底层,10户合用。大户4户,每户居住面积20.4平方米;小户6户,每户15.3平方米。1952年,境内兴建的“二万户型”住宅有曹杨二~六村400单元、4000户,甘泉一~三村400单元、4000户。

从兴建曹杨新村开始,区境内许多工厂都纷纷提出申请,要求为职工建房。五四二厂、上海铁路系统、华东纺织管理局率先多处征地建造住宅。50年代,区境地域3次扩大,从原来的2.65平方公里扩展到18. 62平方公里,为住宅建设发展提供了有利条件。继曹杨、甘泉新村后,1953年兴建宜川新村,随后又建造石泉、棉纺、铁路、金沙、永定、同泰等新村及顺义村。50年代后期,建成普陀新村、师大二村、光新一~三村和桃浦新村。1960年又兴建武宁新村及武宁、桃浦一条街。当时住房以2层砖木结构为主,少量为3- 4层。楼上多数为木质地板,都是公厕、公厨,一个门牌合用一只电表。每排房屋间距较宽,室内阳光明亮。50年代设计标准每户平均建筑面积为30平方米。1960年建造的武宁二村标准较高,都是成套住宅,房间面积较大,楼上下均为木质地板,有壁橱、阳台、小厅、卫生间、灶间等设施。

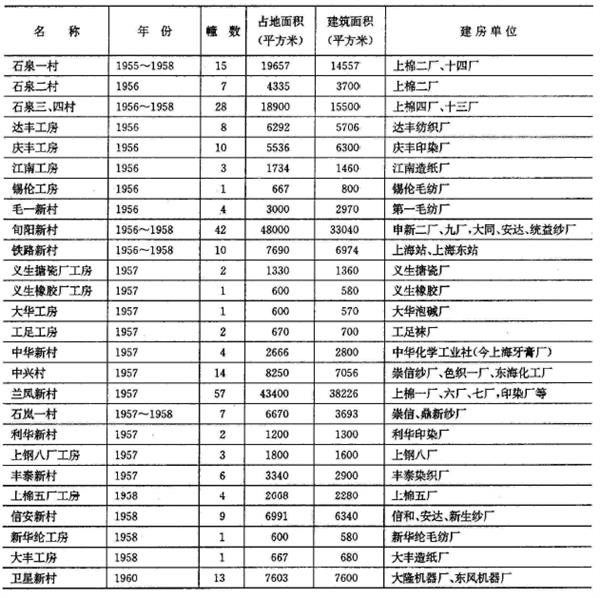

50年代中期,政府在组织建造工人新村同时,又鼓励企业单位以“自建公助”形式为职工建房。企业动员职工利用自有资金,统一筹划兴建,单位给予不同数额的贷款,在4~5年内分期偿还,产权为私人所有。1956年起,有43个工厂单位先后在沙洪浜、东新村、朱家湾、石泉路等26处基地建造自建公助住宅,住房都以砖木结构2层楼房为主,有厨房。总数255幢,占地近20公顷,建筑面积约16.93万平方米,约5000户职工搬入。70年代,不少住户已装接管道煤气,有部分房屋已翻建加高成3层楼房。有的因在规划改造区范围内,原房被拆除,改建为混合结构的6层楼住宅,如达丰工房与锡伦工房列入白玉新村改建基地、卫星新村列入太浜巷改建基地而拆除。

1955-1960年普陀区自建公助建房情况表

二、缓慢发展时期

经过50年代大规模的兴建新村住宅,到1960年为止,全区已建成各类大小新村约50个(有些单位所建住宅不以新村命名),总建筑面积约100万平方米。60年代初,因受三年困难时期影响,住宅建设速度减慢。“文化大革命”开始后到70年代中期,住宅建设处于停滞状态,地方财政5年没有投资,除在曹杨一、二、五、六村及武宁路、真如镇等几处新建一些5层楼住宅外,其他都属小规模改建项目。新建房屋一般为混合结构,合用灶间、厕所,少数建有阳台,基本上不成套。改建项目中多数是建成小梁平板简易结构的住宅。“文化大革命”10年中,全区新建、改建住宅共214634平方米(其中前7年仅建2.91万平方米),半数为改建项目。

70年代后期,建房标准有所提高,灶间每户独用,厕所2户合用,有的建有阳台,平均每户建筑面积35~40平方米。

“文化大革命”后回沪知识青年剧增,加上解放初期出生的人进入婚龄,住房矛盾十分尖锐,成为突出的社会问题。

三、大发展时期

中共十一届三中全会以后,住宅建设步伐加快。1978年12月,建立区住宅建设办公室。1979年3月19日,中共普陀区委专门召开住宅建设工作会议。1980年8月,区政府在人代会工作报告中提出“各方动员,大家动手,加快住宅建设步伐”。并制定了欢迎各系统、各单位在区内建造住宅和支持鼓励区内居民翻建私房的若干规定。当年,上海市委、市政府召开住宅建设工作会议,颁发《关于加快住宅建设若干问题的决定》,要求各部门、各单位切实加强对住宅建设工作的领导,实行“国家统建和企业自建相结合、住宅建设和城市改遭相结合、新建和挖潜相结合”的方针,决定由国家、地方、企业共同投资建房,企业职工的住房由各企业自行解决。区坚决贯彻市委、市政府指示精神,制订了住宅建设七年规划,通过多种渠道千方百计多建房、快建房,为尽快缓和居住矛盾努力开创新局面。

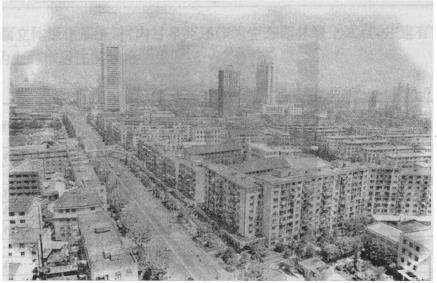

1982年和1984年,区境地域又2次扩大,为发展住宅建设进一步创造了条件。通过分批征用农田,先后拆除大李家宅、袁家桥、仇家艺、季家弄、西港烬、陆家宅、管弄、庄家桥、侯家宅、杨家宅、蔡家浜、赵园、念八图宅、侯家阁、朱家宅、王家巷等老宅基,新建大批住宅。在区境东北部,新建了太山新村、沪太新村、管弄新村及甘泉新村北块;在区境西南部和西部,新建了长风新村、桂巷新村、怒江新村、爱建新村;在区境西北部,建成了真如西村,开辟了真如地区的西块、北块2个居住区。在新建住宅区内有高层住宅共44幢,42.73万平方米。与此同时,也在曹杨、甘泉、宜川等50年代建成的一些新村内继续进行扩建和改建。

自70年代后期以来,全区新建住宅在房屋结构、环境质量、居住条件上不断改善。从武宁路74弄的武宁公寓、中山北路1510弄高层和中山北路2701弄陆家宅高层开始,高层住宅的灶间、卫生间均为一户独用,每户住宅平均标准建筑面积为58平方米左右。70年代后期到第六个五年计划期间,区住宅建设速度快、规模大、形式多,布局上又发展了点状和18层以上的超高层住宅。室户种类从一室户、一室半,发展到二室、二室半和三室户,都有阳台,一般都采用钢窗,卫生间内建有简易浴缸,水表也多为独用,一层楼面设一只电表。进入第七个五年计划期间,其标准有较大提高,每套都建有厅房、壁橱,灶间从过道式改为单间封闭式,卫生间较大,能放洗衣机,有地漏槽,每户都设单独电表,有的室内有电视公共闭路天线装置。住宅区域内环境绿化、道路、公建配套都有一定的比例和要求,还建有自行车棚。

第二节 部分新村简介

除全市第一个工人新村——曹杨新村另有专卷介绍外,再选择部分新村简介如下:

一、甘泉新村

位于区境东北部,原为农田及大李家宅、周家巷、王家宅等村落。1952年作为全市统筹兴建的“二万户型”工房第五号基地,建有砖木结构2层楼房400个单元、4000户。后来第一印染厂等单位又建造同类型房13个单元、130户,建筑面积共11.36万平方米,分甘泉一、二、三村。同时建有配套齐全的商业网点和中、小学,辟有草坪、苗圃等。70年代后,附近原有村落和农田被征用,建成3~6层楼的住宅。原“二万户型’工房前面全部加贴一块,每户居民增加9.5平方米的居住面积,甘泉二村有43幢房在东西山墙接上一间,甘泉三村部分加为3层楼房,并将厕所、厨房改为分层设置。1982年为解决大年龄结婚住房困难,在甘泉一村内建混合结构6层楼过渡房新俪公寓1幢,建筑面积3000平方米。1989年,区市政开发公司在双山路规划建造的住宅7.6万平方米被定为甘泉四村。1987年北块住宅基地被定为甘泉五、六村。

二、宜川新村

位于区东部,原为农田、花地,间有赵家花园前后浜、谈家门、南赵宅、新建村、朱港等。1953年起,先后在此建造砖木结构3层楼住宅一~四村,1979年起又将谈家门及部分赵家花园前后浜拆除兴建五村,将朱港拆除兴建六村。续建以5层楼为主,亦有部分为6~7层。原3层楼住宅也逐步加至5层。新村住宅总建筑面积约52.16万平方米。各项公建配套设施齐全,宜川路南段商店集中。原赵家花园老宅基改辟为宜川公园。

三、武宁新村

位于区中部,东新路两侧。原为农田、坟地及王家弄村宅。1959年规划,1960年起兴建一、二村砖木结构4层楼住宅,接着又建成三村。1978年改建沪杭铁路北侧棚户,建2幢混合结构6层楼房为四村。共有简易楼房3层2幢、4层1幢、砖木及混合结构5层楼房23幢、6层2幢,建筑面积约6.6万平方米。60年代初兴建武宁路一条街,在武宁路74弄1~9号(单号)建武宁公寓,为混合结构5层楼房,1977年又加为8层及9层楼房,有电梯,系区内早期高层住宅。2~12号(双号)底面为商店,2~5层为住宅,建筑面积约2万平方米。1963年又建武宁路200弄住宅,建筑面积约2.26万平方米,1979年在弄内又建标准较高的住宅,约0.78万平方米。新村各项配套设施齐全,武宁路一条街是区内主要商业街之一。

武宁新村

四、长风新村

位于区西南部,金沙江路南北及枣阳路东西两侧,由4个村组成。原为农田及杨家宅、小庄家桥、小李家桥、界浜、季家弄、徐家宅自然村。1978年兴建一村,建筑面积约4. 3万平方米。二村在1980年被列为全市新建13个居住区之一,由市居住区开发公司第三分公司组建,以国家统建和系统投资形式,于1981年3月动工兴建,建筑面积16. 53万平方米。三村系区住宅建设办公室组建,于1981年开工,建筑面积8.79万平方米。1981年起兴建四村,建筑面积9.49万平方米。整个新村有多层住宅146幢,高层5幢,总建筑面积约39. 11万平方米,其中各类公建配套约4万平方米。各村内均辟有花坛绿地,环境优美。

五、真如西村

位于区境西北部,真如镇西,原为西港烬居民点及农田,1980年起,由市文化局、市出版局、市公安局、上海牙膏厂、真如镇等19个单位在此征地兴建混合结构6层楼房52幢,总建筑面积14. 5万平方米。其中市文化局组建的“文艺大院”,有6层楼房7幢,建筑面积1万平方米,内部结构和外部造型均优于一般住宅楼房,别致新颖。村内有医院、影剧院、幼儿园、各类商店等配套设施,并辟有绿地和建筑小品,桃浦沿岸为开放式绿化区。

真如西村

六、沪太新村

位于区境东北部,原为农田及侯家阁、朱家宅、王家巷、中赵宅、北赵宅等村落。1980年被列为全市新建的13个居住小区之一,是上海市居住区开发公司第三分公司组建的统建住宅。1982年12月征地92.467公顷,规划建筑面积708819平方米,其中住宅建筑面积588612平方米,多层(6层)185幢,建筑面积为462005平方米,高层(12,18,24层)10幢,126607平方米,公建配套建筑面积120207平方米。由华东建筑设计院设计,市建505及507工程处、市住宅工程公司105工程处、区住宅建筑工程公司施工,1983年6月开工,至1990年底,已竣工560617平方米,在建86365平方米。该村地下、地上配套设施齐全,住宅单体设计形体多样,每个群体都有围墙,前后门有值班室便于管理。沪太新村曾获1988年上海市优秀设计奖、1989年城乡建设部规划设计奖。居住区配建新上海影都、区少儿图书馆及医院、学校、公园、地下室自行车库等,每个住宅群组,都辟有绿地、建筑小品,住宅外墙色彩多样,活泼美观,曾被评为全市居住区绿化配套建设第一名。

七、管弄新村

位于区东北部华池路北、沪宁铁路南,原为管弄村宅和农田,被列为1982年全市新建的13个居住小区之一,是上海市居住区开发公司第三分公司负责组建的统建住房。1983年12月征地33. 937公顷,规划建筑面积315322平方米,其中住宅建筑面积271596平方米,公建配套43726平方米。另有其他各类公建用房8725平方米。由中国房屋开发公司上海公司建筑设计院规划设计,市建502及503工程处、市住宅101工程处施工。1985年4月开工,至1990年全部建成,有17.18层高层住宅7幢,建筑面积61882平方米,多层(6层)住宅84幢,建筑面积209714平方米。住房式样美观,配套设施齐全,环境绿化成绩卓著。

八、甘泉新村(北块)

位于区境东北角,原为农田及念八图宅、龙潭和陈家头村宅。1984年被列入全市24个新开发的居住区之一,由华东建筑设计院按“七五”住宅标准设计。1986年起征地47. 625公顷,规划总建筑面积50.16万平方米,其中住宅43. 8万平方米,有高层9幢(13层3幢、12层6幢)11.44万平方米,多层(5~6层)98幢32.36万平方米,公建配套6.36万平方米。于1987年3月14日开工,由市住宅一公司105工程处、南通建筑总公司404队等单位施工,至1990年底竣工248355平方米。居住小区以6层住宅为主,有点式、条状和锯齿形,布局灵活。单体户室都带有厅室,大厅室达14平方米。封闭式厨房都建有灶台,卫生间配有人造大理石浴缸,能放洗衣机,并贴好瓷砖,室内配有窗框架。居住区中心设置商业服务、文化娱乐设施、办公管理、公共建筑及塔式高层住宅。成半封闭式的广场中心设置标志性雕塑、花坛等小品。各住宅群组中心均有绿地和供老人休息、儿童游乐活动场地。总弄与道路两侧植行道树,组成点、线、面立体绿化系统。村内甘泉苑还作为生态园林绿化试点,并建有“泉园”景点。1990年度被评为上海市居住区绿化类别组第一名。

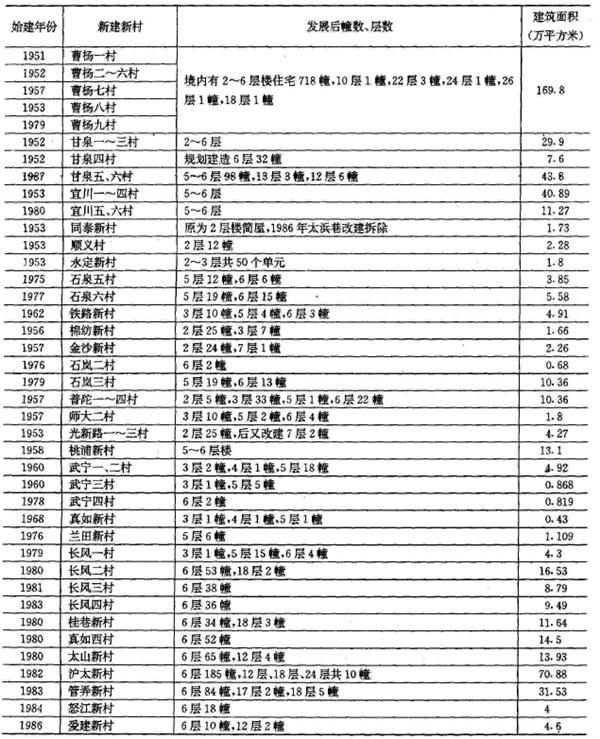

解放后新建新村一览表

说明:1.表内不含50年代的自建公助新村工房。

2.至1990年,尚在施工的真西新村、真北新村等未列入表内。