沪西工业区曾汇聚着一批闻名上海、全国乃至远东的著名企业,活跃着引领行业发展的各业“大王”,打造了一大批脍炙人口的著名商标和品牌,成为近代上海的工业中心之一,诸多企业在中国近代工业史上具有引领和举足轻重的地位。

一、名企汇聚

沪西工业区作为近代上海的工业中心之一,曾涌现了一批引领行业发展的著名企业。据不完全统计,沪西工业区部分企业称得上“远东之最”“中国之最”“上海之最”的企业。这些企业拥有当时十分先进的生产技术和设备,生产力量十分雄厚,使沪西工业区成为上海乃至全国的纺织业、面粉业和化工业中心。

表3-2 沪西工业区的工业“之最”(部分)(1)

|

地位

|

企业名称

|

企业性质

|

|

“远东

之最”

|

阜丰面粉厂

|

远东规模最大、设备最好的机器面粉厂,中国首家民族资本机器面粉厂

|

|

上海酵母厂

|

远东第一家酵母专业生产厂

|

|

内外棉株式会社第一、二、三加工场

|

远东第一

|

|

“中国

之最”

|

申新九厂

|

1949年以前中国最大的棉纺织厂

|

|

大隆机器厂

|

中国第一个制造整套棉纺织机器的专业工厂

|

|

泰丰罐头食品有限公司

|

中国第一家生产罐头的食品企业

|

|

钟渊公大三厂

|

中国规模最大、设备最齐全的绢纺织厂

|

|

江苏药水厂

|

中国化学工业中第一家外商企业,中国第一家硫酸厂

|

|

胜德织造厂

|

中国最早用化学合成法生产塑料的企业

|

|

中孚绢丝厂

|

中国民族资本最早创办的绢丝厂

|

|

华生电器总厂

|

我国第一家电扇制造厂,中国第一家民族电器企业

|

|

达丰染织厂

|

生产全国第一代机印棉布

|

|

天厨味精厂

|

中国最早的味精工业,中国首家机器生产调味品厂

|

|

燧生火柴厂

|

中国最早采用机器制造火柴的现代化工厂,中国最现代化的火柴厂

|

|

天利氮气厂

|

中国最早制造合成氨与硝酸的工厂

|

|

“上海

之最”

|

中央造币厂

|

全市唯一制造国家流通硬币的大型厂

|

|

大有榨油厂

|

上海第一家植物油厂

|

|

振华油漆公司

|

上海规模最大的涂料企业

|

|

奇异安迪生电器公司

|

上海第一家生产民用照明灯泡的企业

|

|

斯堪脱维亚啤酒厂

|

上海最早的啤酒厂

|

1.阜丰面粉厂

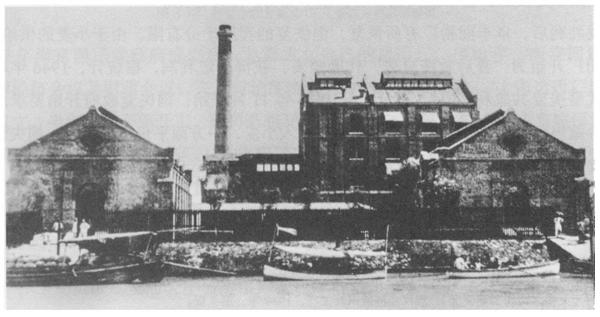

图3-11 位于苏州河畔的阜丰面粉厂(普陀区档案馆提供)

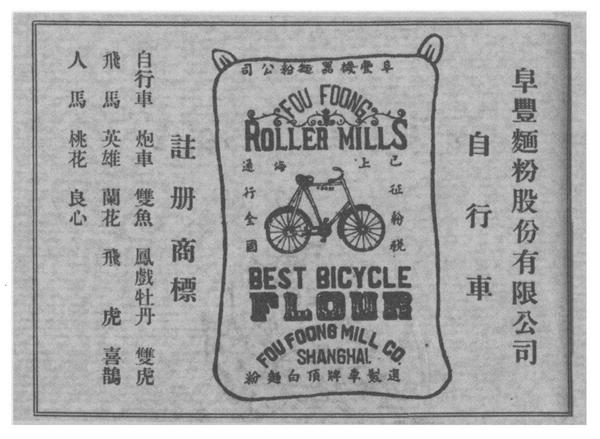

阜丰面粉厂位于莫干山路120号,1898年,由孙多森、孙多鑫兄弟创办,1900年8月正式生产,是我国第一家民族资本机器面粉厂。由于当时国内尚无人可以管理大型的面粉生产机器,阜丰面粉厂特意以每月200美元的高薪聘请美国技师指导生产。开工之初日产面粉2600包,注册商标为“自行车”(简称“老车”牌)(2)。阜丰面粉厂成立后不断并进其他小厂,使生产规模不断扩大。1923年与益记钱庄合作,租进长丰面粉厂,改为长丰阜记。1926年与中孚银行合作,租进裕通面粉厂,改为裕通阜记。1935年同上海银行合作,租进祥新面粉厂,改为祥新阜记。1936年6月租人信大面粉厂,改称信大阜记。到1937年全面抗战爆发前夕,阜丰面粉系统共拥有钢磨172部,日产面粉达到47800包,资本额已从最初的30万两扩大到525万银元,整体生产规模已占全市面粉生产能力的35%左右(3)。产品体系也从单一的面粉生产加工扩大到以经营制造面粉、麦皮为主要业务,以代客加工面粉、麦皮及储存储货、修配面粉机器零件、印刷包装用具为次要业务的经营体系(4)。阜丰面粉厂运麦、计量、筛麦及吸灰等流程,均由机械自动化管理,实现自动化生产(5)。同时,该厂根据不同小麦品种所具有的化学成分不同,将七成黄皮麦与三成紫皮麦搭配使用,生产出来的面粉筋道且色泽亮白(6)。1937年全面抗战爆发后,由于阜丰处于租界之内,此时尚未受到战争的波及,业务量大增。此外,阜丰面粉厂在战争初期存有较多小麦,可维持日常生产,1940年8月14日的《申报》称:“本市租界内各华商面粉厂因原料存货用罄,洋麦订货未到,国货亦被阻绝,不得已全部停车,唯有阜丰、福新及华丰厂大小六七家,每天开足全车,可以生产七八万包。”(7)据统计,阜丰面粉厂在全面抗战爆发初期每日生产面粉5000-8000包。

1941年12月太平洋战争爆发后,日军进入租界后,阜丰面粉厂随即停工。抗战胜利后,阜丰面粉厂有所恢复,但恢复的程度十分有限。由于小麦的供给量不足,阜丰面粉厂开始为“善后救济总署”代磨美麦,获得一定利润,据统计,1946年阜丰面粉厂通过代磨美麦共盈利2617.3万元。从1946年11月开始,国民党政府开始要求商号各面粉厂平价抛售面粉。阜丰面粉厂一方面高价购入小麦,一方面平价出售面粉,损失惨重。到上海解放前,该厂亏损达33.71亿元(8)。

2.中央造币厂

中央造币厂坐落在江宁路桥北堍,今光复西路17号,是上海唯一铸造硬币的工厂。1920年,第一次世界大战结束,国内银价高涨,银元价格也受到影响,上海金融界趁机提议设立上海造币厂,鼓铸新币,以立统一币制之基础。在这种情况下,币制局总裁周自齐向政府呈请正式设立上海造币厂(9)。但其间由于政府财政亏空,债务无从清偿,1924年8月,造币厂各项筹备事务停顿下来(10)。

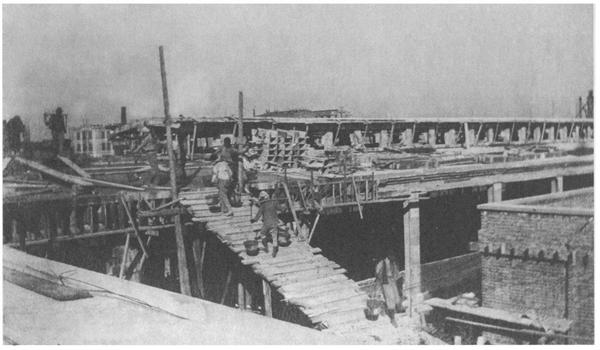

图3-12 筹建中的上海造币厂(普陀区档案馆提供)

1927年南京国民党政府成立后,急需成立自己的造币厂。1928年,南京国民党政府召开全国经济会议及财政会议,先后讨论废两改元方案,提案中称:“上海造币厂应于最短时间内成立,半年以内必须开工,鼓铸新银元定为国币。”(11)同年11月,南京国民党政府派郭标继任厂长,复聘赫维特来厂主持化验等事宜,并将“上海造币厂”改名为“中央造币厂”。1933年,南京国民党政府宣布“废两改元”后,中央造币厂于同年3月1日成立(12),开始铸造一元银本位币。法币改革后,中央造币厂于1936年改铸辅币,如银元、镍元、铜元等。

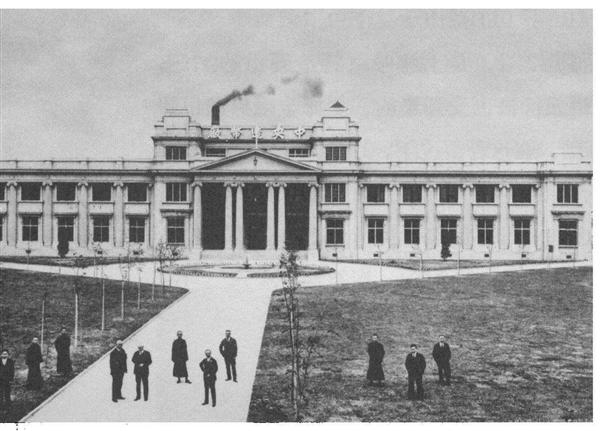

图3-13 中央造币厂建成时的行政大楼(普陀区档案馆提供)

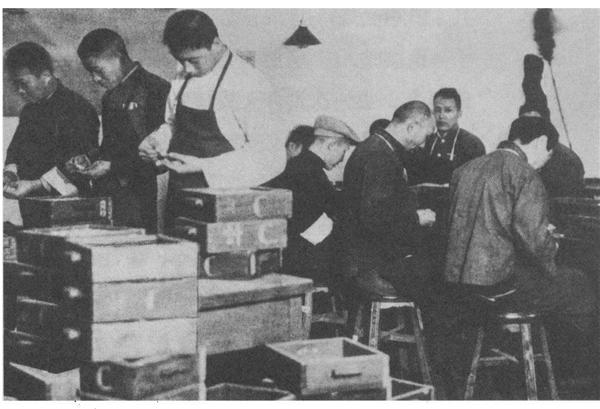

图3-14 中央造币厂铸造处计数课场景(普陀区档案馆提供)

1937年全面抗战爆发后,中央造币厂被日军占领,所有人员和设备迁往重庆,继续负责全国各分厂辅币制造等事宜。1946年2月,中央造币厂开始着手返沪复工。在筹备复厂期间,上海总厂依托陆续到达的优秀员工,承担了熔铸敌伪政府杂银、化验砂金首饰及确定成色等事项,并代表苏浙皖敌伪产业处理局熔毁敌伪政府铜元、为各工厂辗轧铜片等工作,以维系生产(13)。1947年初,南京国民党政府财政部部长俞鸿钧饬令中央造币厂即刻复工,并派钱币司司长到厂视察,筹划、整修场地,招募原先被遣散的技工。1948年10月10日,中央造币厂正式恢复铸币生产,铸造半圆、壹圆银元和金条(14)。1949年春,部分人员与设备迁往台湾。

3.申新纺织厂

1915年,荣宗敬、荣德生兄弟在苏州河畔创办申新纺织无限公司。至1931年,通过新建或收购,在上海成立申新二、五、六、七、八、九厂,位于普陀境内的有二厂、九厂。申新九厂的前身是创办于1888年的我国第一家棉纺织厂“上海机器织布局”。1893年10月19日,上海机器织布局起火被焚毁,李鸿章派盛宣怀来到上海,“一面规复旧局,一面设法扩充”,在上海机器织布局原址上创办了华盛纺织总局(15)。1894年9月,华盛纺织总局开工生产。1905年,华盛纺织总局又改名为集成纺织总局。宣统年间,集成纺织总局又改名为又新纺织总局,成为盛宣怀家族的私产。1913年,又新纺织总局更名为三新纱厂。1931年1月,美商大来公司为扩展业务,拟在沪建造船坞,看中了三新纱厂所在的地皮,想要通过美商中国营业公司购进三新纱厂。但大来公司只要三新纱厂所在的地皮,不要地皮上的厂房机器。最后,荣宗敬花费40万两购得原三新纱厂的全部机器设备,并承诺三年内将这些机器设备搬出原址,为申新九厂的成立创造了条件(16)。1931年4月27日,申新九厂正式开工。1932年荣宗敬在莫干山路购地60亩建造新厂,1933年全部搬迁此地。

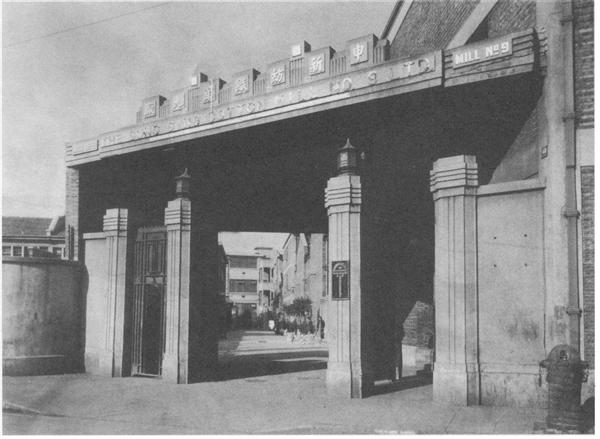

图3-15 申新纺织九厂大门(普陀区档案馆提供)

1937年全面抗战爆发,申新九厂一度停工,但很快恢复生产,并添招大量失业工人。 面对日军的干扰和掠夺,为维持企业的正产运转,申新九厂开始借用外商名义寻求庇护。1938年4月,申新九厂同英商通和洋行签订合同,以法币500万元的价格将申新九厂百元股票49998股“出售”给英商通和洋行。“外商保护”下的申新九厂发展迅速,增添了大量新设备,成为当时远东规模最大的棉纺织厂。1937- 1940年,申新九厂的棉纱产量增加了3.32万件,棉布产量增加了485.7万米。1941年太平洋战争爆发后,申新九厂因曾悬挂英国国旗,被日军实行“军管理”,但于1942年5月将其发还。“军管理”给申新九厂造成了一定影响,1942年全年只开锭三成,全年棉纱产量为3397.96件,仅为1938年至1940年平均年产量的3.95%(17)。

抗战胜利后,申新九厂因损毁较少,得以迅速复工,并对生产设备进行了更新和扩充。1947年,申新九厂改用自造的新机器(18),同时又从美国运来了一批先进的修配机件母机,使申新九厂的设备体系趋于完善。1946年10月,申新九厂13万纱锭全开。1947年年初,800台布机亦全开(19)。此时申新九厂的生产潜力被充分调动起来,在申新各厂中产量最大、利润最高,生产水平达到同类工厂之冠。

4.福新面粉公司

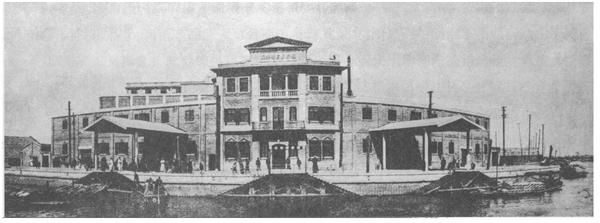

图3-16 福新第二面粉厂大楼(鲍世望摄于2017年12月13日)

辛亥革命后,国外面粉和纱布充斥中国市场。荣宗敬、荣德生兄弟认为面粉和纱布都是民生必需品,利润也比较丰厚,开始萌生兴办实业的思想。1912年,福新一厂在上海正式成立,荣宗敬任总经理,王尧臣为经理。福新一厂盈利后,荣氏兄弟欲进一步扩大面粉事业,建立福新二厂。1913年底,在中兴面粉厂东侧和阜丰面粉厂西侧的地方,购地建厂,1914年开工运行(20)。福新二厂初始资本额为10万元,主要来自福新一厂的盈利,由于设备先进,二厂投产之初便可日产面粉5500包左右(21)。1918年,福新二厂因走电失火,损失严重。火灾之后在旁边扩建为一座八层水泥钢骨机房大楼(22)。新厂房建筑宏伟,视野开阔,地理位置十分优越,沿苏州河的距离大概有80丈,与旗昌源油厂并齐,东面是阜丰面粉厂,西面越过东京路(今昌化路)即是当时的内外棉第五纱厂,厂后的土地仍在源源不断地被收购入福新系统中(23)。

1914年6月,福新总公司购进了新闸路浜北光复路毗邻福新一厂的基地,建造六层厂房,并订购了美国爱立司厂生产的600筒面粉机,创办福新三厂(24)。福新三厂于1916年6月正式开车,雇佣职员20人、工人80人。福新三厂的主要股东和负责人与一厂一致,产销经营上也与一厂合并进行,初始资金也由一厂盈余而来(25)。

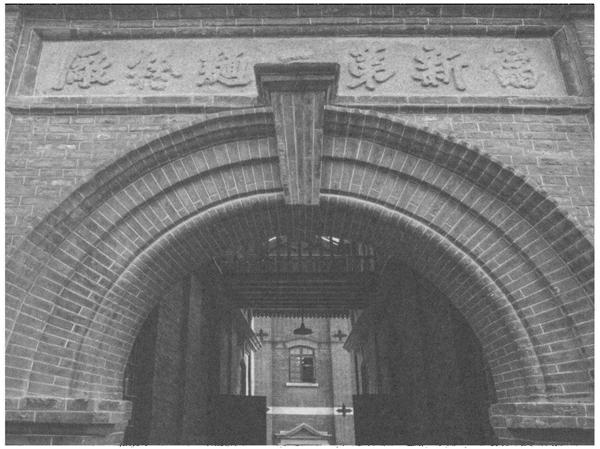

图3-17 位于光复西路的福新第三面粉厂(普陀区档案馆提供)

随着福新一厂、二厂和三厂的盈利,福新总公司开始购进周边土地,扩大规模。早在1913年5月,福新就已租进中兴面粉厂,改称为中兴恒记(26),租期为两年,两年租期满后,双方协定将中兴面粉厂盘让给福新,但双方并没有就价格达成一致。1919年,两厂就价格达成一致,为12万元,仅为中兴面粉厂原投资额的4成左右,荣宗敬随即将其改名为“福新四厂”。福新四厂有职员20人、工人45人,日产面粉约1700包(27)。第一次世界大战结束后,福新四厂的规模几乎扩大了一倍多,粉磨机数量由战前的12台增加到22台,日产面粉数量由战前的1700包增长到5000包(28)。

1917年,福新总公司又租进华兴面粉厂,改称福新六厂。华兴面粉厂原为祝兰舫所办,1917年租与福新总公司,1919年完全归于福新总公司所有,改称“福新六厂”。福新六厂职员有20人、工人有120人,每日可生产面粉4000余包。、

福新七厂于1919年建立,地址在西苏州路大通路口,占地约30亩。荣宗敬集资30万元,其中荣氏兄弟占股6成,王尧臣兄弟占股4成。但实际仅兴建厂房和购置机器就开支了160余万元,全部由福新一、三两厂盈利中划拨。1920年,福新七厂正式开工生产,每日可出粉1.8万包,规模之大,为各厂之冠。其厂房也颇为壮观,在福新各厂中首屈一指。

福新八厂于1919年开始筹办,初始资本额为190万元,大部分由福新二厂承担(29)。1919年10月,福新八厂和美商恒丰洋行订立合同,以10.5万美元的价格购买一套1500筒面粉机器,双方约定好分期付款。福新八厂的规模虽然不是福新各厂中最大,但产量却是最高的(30)。福新八厂建立之后,和二厂、四厂并列一排,东西长达1300多尺,共占地56亩,南为莫干山路,西沿东京路(今昌化路),东临阜丰面粉厂,北临苏州河,水陆交通十分便利。福新八厂建立后,以福新面粉厂为核心的荣氏面粉集团正式形成。

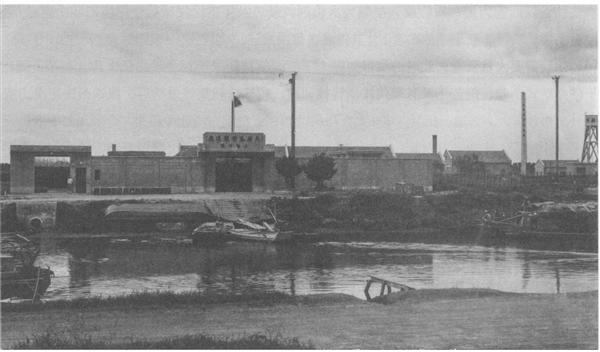

图3-18 福新第二、四、八面粉厂全景(普陀区档案馆提供)

1925年,五卅运动引发了全国范围内的国货运动。福新各厂也趁机打开销路,扭亏为盈。1926年,福新同茂新、申新等兄弟公司联合组团前往美国费城参加世界博览会,福新面粉获得乙等荣誉奖(31)。至20世纪30年代,福新面粉总公司总资本达到250万元,为1912年初创时的62.5倍,占当时全国民族面粉工业资本总额的7.6%,日产面粉5.11万包,占全国面粉日产面粉总能力的16.3%,成为当时我国最大的民族资本机制面粉厂(32)。1937年全面抗战爆发后,福新面粉厂厂房机器被炸毁,损失惨重,生产陷入停顿。1939年,日军急于发展军需工业,企图与荣氏进行合作生产军用面粉,遭到荣德生的拒绝。太平洋战争爆发后,日伪政府加强了对粮食等战略物资的控制,福新面粉厂生产更加困难,日开工率不足9%(33)。抗战胜利后,福新二厂、七厂和八厂相继恢复生产。福新一厂、三厂和六厂因为被日商占用,破坏严重,投入6000万元整修后得以重新开工。

5.“天”字号化工集团

天厨味精厂创建于1923年,吴蕴初、张逸云为谋求解决味精原料盐酸的自制,逐步尝试投资新的化工产品领域,先后开办了天原电化厂、天利氮气厂、天盛陶器厂,形成中国南方最大的“天”字号民族资本化工企业集团。20世纪20年代初,一种名为“味の素”的日本保鲜调味品畅销中国,车站码头到处都是“味の素”的商标广告。这一现象引起了吴蕴初的注意,他下决心研制出一种民族调味品。随后,吴蕴初利用一些简单的化学实验设备,根据国内市场原料供应情况和投产后的成本估计,以面筋为蛋白质物质,盐酸为水化剂,经过一年多反复试验,提炼出几十克味精,经过品尝,质量不亚于“味の素”(34)。由此,他决定建厂大规模生产味精。

建厂需要大量资金,此时的吴蕴初财力不够,便找到张崇新酱园的张逸云。张逸云倾心于创办新式企业,但苦于没有现代技术科技知识。得知味精提炼成功后,张逸云决定全力支持吴蕴初办厂(35)。张逸云出资5000元,与吴蕴初在上海唐家湾蓝维霭路(今肇周路)合办一家小型味精厂。张逸云总负责,吴蕴初负责生产技术,王东园负责营销管理。吴蕴初以味精向北洋政府农商部呈请发明奖励,1923年5月21日获得中国政府之特别褒奖。政府的褒奖极大地鼓舞了吴蕴初和张逸云,两人决定正式建厂(36)。8月底,两人向北洋政府农工商部注册登记“天厨味精厂”,1924年1月,又向北洋政府农工商部商标司注册天厨味精厂产品名称“味精”和商标“佛手”。同时,租借上海台州公所新桥路26间平房和1亩余空地,新建5支油灶,做味精生产粗制部工场;租下菜市路(今顺昌路)七八幢弄堂房屋和3亩空地做味精生产精制部工场(37)。1923年底,天厨味精厂正式开工生产。

1929年始,吴蕴初等人将原来在菜市路租借的地皮全部买下,筹建三层钢筋混凝土厂房,作为天厨二厂,将新桥路的老厂改为天厨三厂,蓝维霭路的厂房退租,退至瞿真人路(今瞿溪路),改为天厨一厂。1930年,天厨二厂开始扩建,原东区弄堂房屋全部拆掉,新建了一座三层高的钢筋混凝土厂房。为了实现生产原料的完全自给,吴蕴初又兴建了上海淀粉厂,生产味精所需要的面筋均由上海淀粉厂提供。此时天厨味精厂生产的产品,除佛手牌味精、古鼎牌味宗、酱油精外,又陆续增加了酱色饴糖、糊精、淀粉及各种亚基酸等产品(38)。天厨味精厂建立之后,产量增加十分迅速。但当时生产味精的主要原料之一——盐酸完全依赖从日本进口。日商看到天厨味精对“味の素”的销售造成威胁后,便通过控制盐酸来打压天厨味精厂。在此情况下,吴蕴初打算自己创办电化厂。当时天厨味精厂发展迅速,已经有了一定的资金积累。此外,越南海防法国远东化学公司因经营不善面临倒闭,吴蕴初得知后,到海防考察,以8万银元同法国远东化学公司签订合同,购买了120只爱伦·摩尔式电解槽等设备。1929年5月,吴蕴初集资20万银元,在沪西白利南路(今长宁路)420号成立天原电化厂股份有限公司。“天原”,即“天厨原料”之意(39)。

图3-19 天厨味精厂位于云岭东路的粗制工厂(普陀区档案馆提供)

为了满足天原电化厂的生产需求,吴蕴初兴建了一批配套型企业。其中最重要的是天利氮气厂。天利氮气厂是吴蕴初“天”字号第三家企业。吴蕴初以“办工业应从大处落墨”的思路,认为“应办而尚未办之国货工厂,虽明知其不易办亦当勉力为之”,对硝酸厂颇感兴趣(40)。1932年,吴蕴初到美国考察化学工业,了解到杜邦公司在西雅图的一家合成氨中间试验厂因合成氨试验成功,要另建大厂,有廉价转让该厂之意。吴蕴初考察后认为该厂设备较为先进,欲购买回国。1933年2月,吴蕴初集资100万元,在沪西陈家渡购地60亩,成立天利氮气厂(41),1935年秋,天利氮气厂正式投产,8月液氨试产成功,9月稀硝酸试产成功,10月浓硝酸试产成功(42)。天利氮气厂的开 工典礼仪式极为隆重,蒋介石、林森、蔡元培、何应钦、翁文灏、孔祥熙等政要名流都写来亲笔题词,国民党政府实业部部长吴鼎昌、上海市市长吴铁城莅临现场讲话(43)。天利氮气厂建立以后,同天厨味精厂、天原电化厂、天盛陶瓷厂共同构成了“天”字号工厂,成为当时中国南方最大的化工企业集团,弥补了我国味精、烧碱、化学陶器工业的空白(44)。

1937年全面抗战爆发后,吴蕴初将三厂的设备和半成品迁往重庆。抗战胜利后,吴蕴初回到上海,开始“天”字号工厂的复工工作。天厨味精厂改在沪西陈家渡(今云岭东路40号)建立新厂,新厂1947年2月动工,1948年春天基本完成(45)。同时,又从美国进口耐酸蒸发机、真空烘箱等设备,使该厂生产规模超过战前。天原电化厂方面,吴蕴初返沪后立即重新接管天原电化厂,并接收了上海浦东江南化学厂,改称“天原浦东分厂”;同时,将战争时期的厂房、蒸发室、电解室等大部分设备新组装电解槽(46)。天利氮气厂方面,1946年工厂开始修复,1947年8月稀硝酸出货,全年生产硝酸120吨(47)。

6.大隆机器厂

大隆机器厂创建于1902年,1925年在光复西路5号购买了70余亩土地,兴建新厂房,1926年迁入。新厂房的规模较之前大大增加,有工作母机200多台,工人700多人(48)。大隆机器厂从初创时期的一个小作坊发展到国内第一个制造成套棉纺机器的专业工厂,并以“棉铁联营”战略,发展成为拥有纺机制造和纺织等多产业的联合企业集团(49)。1937年,大隆机器厂在江湾新上海举办的国货展览会上,展出了棉机、并条机、初纺机、精纺机、自动织布机等50余种机件组成的整套机器,引发轰动。当时上海市市长也前来参观,现场观看了纺纱织布等操作。

图3-20 大隆机器厂光复西路工厂全貌(普陀区档案馆提供)

1937年全面抗战爆发后,上海众多工厂响应国民政府的号召,纷纷内迁。严裕棠把贵重的机器材料运往租界“隐藏”起来,将一些次要的机器材料内迁。日军占领的原厂址先由内外棉接管,改名为“内外铁厂”,后又改为大陆铁厂,主要用于生产船用柴油机。太平洋战争爆发后,转向从事军工生产。1945年抗战胜利后,大隆机器厂作为敌产被国民党政府经济部接收,改称“上海机器厂第一厂”,交由政府资源委员会管辖。1946年,国民党政府决定把接收的工厂分散给各个系统去经营,严庆龄乘机提出收回大隆机器厂,得到批准(50)。1947年9月,上海机器厂第一厂被严庆龄赎回,恢复原名“大隆机器厂”。严庆龄接收了资源委员会移交的房产、机器设备、工具、零配件、原料、物料、半成品、成品以后,于同年11月开工生产(51)。1948年,严庆龄夫妇离开上海前往台湾经营。

7.江南造纸厂

江南造纸厂,简称“江南厂”,位于光复西路1003号。1925年,虞洽卿、郭外峰、张稷臣、郑寿芝、吴耀庭等发起筹建江南造纸厂,吴耀庭担任董事长。江南造纸厂成立之初共筹集资本40万银元,吴耀庭利用其中的15万银元,购买了日本一家造纸厂的全部设备,计有造纸机3台,以及打浆机、蒸球和锅炉马达等。江南造纸厂是一家实力雄厚、生产中高级印刷用纸的专业厂,产品质量上乘,深层细腻,光泽清晰,印刷适应性强,不掉粉,不掉毛,色彩丰富,层次清晰,是印刷精美画册、挂历、图片、产品样本、包装招贴的理想用纸。1928年,江南造纸厂的技术人员经过反复试验后,发明用芦草制作纸浆的方法,打破了外国人的垄断。此种芦草制作纸浆的办法,成本低廉,质地极佳。当时南京国民党政府内政部正在大力提倡国货,认为江南造纸厂的产品是“国货中的特创者”,因此大力扶持,并通令各政府机关均采用该厂出品的纸张为公文纸。为了保证有足够的芦苇以供纸浆生产,江南造纸厂在镇江高资镇增课洲购买了5000亩的芦苇滩,每亩可出产芦苇十石,每年所产的全部芦苇可满足造纸厂全年造纸之用(52)。

1929年,江南造纸厂的3台造纸机全部投产,每天最高可产纸7.5吨。产量的增加给江南造纸厂带来了巨额利润,使该厂得以研发新的产品。1930年,江南造纸厂推出新产品“妇女卫生纸”,该种纸张用消毒药水配制,有益卫生,纸张细致柔软、洁白,吸水性强,而且定价低廉,深受广大妇女喜爱。

为了避免外国人控制江南造纸厂,吴耀庭一方面招请大量大学毕业生人厂实习,另一方面利用私人财产资助相关人员出国留学。这一举措在工厂成立6年后初见成效(53)。随着留学人员陆续归国,厂方开始辞退日籍技师和员工。1931年,日籍员工全部辞退,改由曾经留学德国的造纸专家陈彭年出任厂长。此时市场不景气,纸业销路停滞,江南造纸厂出现亏损。为了节约成本,江南造纸厂开始实行紧缩,只开一台造纸机,并遣散了全厂三分之二的员工。1932年,“一·二八”事变爆发后,民众抗日情绪高涨,纷纷抵制日货,购买国货,江南厂的产品销量骤增。为了满足市场需要,全厂3台造纸机全部开工,原来被遣散的职工也都被请回来重新工作(54)。

1937年八一三事变后,日军占领江南造纸厂,强迫工人开工生产。1940年8月,日军出面与吴耀庭的代表王叔贤谈判,强行以军用票40万元的低价收购了江南厂,并将其纳人钟渊纺织株式会社,改名为“江南造纸株式会社第一工场”,厂长为日本人安滕文生。此时的江南造纸厂除生产传统的江南连史纸、毛边纸等产品外,将三号造纸机改为双圆网纸机,专门生产中储券钞票纸及军用卫生纸等。

抗战胜利后,江南厂被作为敌产接收,改名为“中央印刷厂上海第一造纸厂”。总经理为凌宪扬,厂长为陈彭年。此时的江南造纸厂有职工301人,开日夜两班生产。1945年10月29日起,江南造纸厂开始生产钞票纸。1946年2月,江南厂脱离中央财政部,改属经济部,恢复江南造纸厂厂名,江南连史、海月、毛边、有光纸等各种纸张全部恢复生产(55)。1947年,又改属中央信托局,此时江南造纸厂共有职员64人,工人565人,日平均产量为10吨(56)。1948年5月,南京国民党政府为筹措经费,开始拍卖部分官僚企业。刘孟靖、詹沛霖等资本家通过俞寰澄出面,向政府敌产处理局接洽,希望发还江南造纸厂。敌产处理局同意发还。最后,刘孟靖等人以法币4100万元的价格购得江南造纸厂,并招收股东,组建公司,沿用江南制纸有限公司的名称(57)。时交通大学理学院院长裘维裕出任厂长。1948年8月1日,刘孟靖等人正式向中央信托局接收工厂。8月19日,江南造纸厂重新开工生产。但江南造纸厂重新开工不久就因为南京国民党政府的“限价”政策遭受巨大损失,导致资金并不雄厚的江南造纸厂售价低于成本价。而洋货倾销加剧,迫使江南造纸厂的产品售价进一步降低,仅为成本价的一半。在此情况下,上海各造纸厂纷纷停工减产,不能维持,资金本不雄厚的江南造纸厂更是难以继续生产,1949年1月1日起停工(58)。

这些著名企业的个案剖析,更为直观地展示了沪西工业区内民族企业的发展历程,它们都曾创造过辉煌的业绩,甚至引领行业的发展,但到1949年上海解放前夕都毫无例外地走向没落和濒临破产的边缘,直至在经历1949年上海解放以后的重组和技术更新,再次焕发活力,成为各行业的大型骨干企业,许多企业延续至今。

二、名人云集

沪西工业区也是企业“大王”云集的地方,众多近代民族工业的先驱者曾深耕于此。例如,创办福新面粉和申新纺织两大集团的棉纱大王、面粉大王荣宗敬、荣德生兄弟,创办阜丰面粉厂的孙多森、孙多鑫兄弟,创办大有榨油厂的油脂大王朱葆三,创办天厨、天原、天利等“天”字号工厂的化工大王吴蕴初,创办华生电器制造厂的电扇大王杨济川,创办达丰染织厂的染织大王王启宇,创办泰丰罐头食品有限公司的罐头大王王拔如,创办振华造漆厂的油漆大王邵晋卿,绒线大王沈莱舟等。

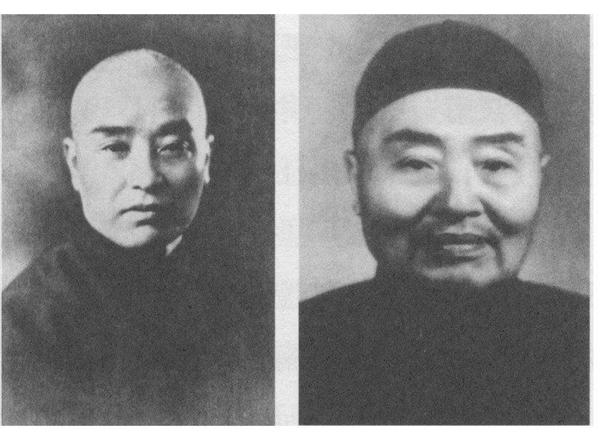

1.棉纱、面粉大王荣氏兄弟

图3-21 荣宗敬、荣德生(普陀区档案馆提供)

荣宗敬(1873-1938)和荣德生(1875-1952)是近代著名的企业家,江苏无锡人,先后在无锡、上海、济南、汉口等地开设保兴、茂新、福新面粉厂及振新、申新纺织厂等企业,曾拥有面粉厂12家、纺织厂9家。荣宗敬曾说:“余以为创办企业,积德胜于善举。慈善机关周恤贫困,尚是消极救济,不如积极办厂兴业,一人进厂,则全家可无冻殍;一地有厂,则各业皆兴旺。”(59)荣宗敬曾任南京国民党政府工商部参议、中央银行理事、全国经济委员会委员、棉业改进委员会委员和农村复兴委员会委员。荣德生先后任北洋政府江苏省议员和国会议员、国民党政府工商部参议、中央银行理事、全国经济委员会委员。中华人民共和国成立后,历任第一届全国政协委员、苏南行政公署副主任。

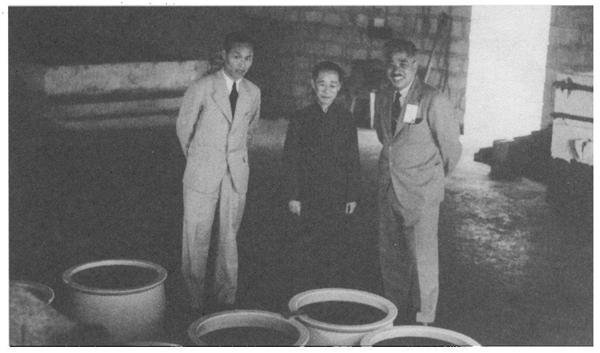

2.化工大王昊蕴初

吴蕴初(1891-1953),江苏嘉定(今属上海)人。他的贡献不仅在于他创办的企业,还包括他对化学研究事业持之以恒的支持与推动。他曾以“天厨味精厂”的名义成立清寒教育基金,旨在“资助家境贫寒,有志深造之有为青年”,著名科学家钱伟长、邹元曦都是清寒教育基金的受助者。此外,吴蕴初还利用自身力量推动科学研究的进步,例如,他曾捐资设立中华工业化学研究所,并和中华化学工业会联合创办国内第一个化学专业刊物《化学工业》,在刊物上发起成立“天厨化学论文奖”,奖励国内化学界有见识的论文,有力推动了国内化学工业的发展(60)。天厨味精厂还向大公职业学校捐赠大量机械,供学生实践操作之用。吴蕴初个人对于化学工业知识传播的支持更是不遗余力。1937年4月,吴蕴初以3.36万元的代价,购入法租界环龙路(今南昌路)315号房屋一座,连地皮一亩二分,无偿捐赠给中华化学工业会作为会所,专供该会办公室、图书室、试验室、会员宿舍等之用。中华化学工业会组织有变更时,只能经捐赠人同意,将该房产赠给其他化学工业有关团体,不得变卖(61)。

图3-22 吴蕴初(右一)在粗制工厂查看生产情况(普陀区档案馆提供)

1945年,吴蕴初旅居重庆时决定把平生投资各种事业的股票全部献出,请社会上公正人士组织管理委员会公同管理,以盈利所得资助社会公益事业。同年11月29日,邵力子、钱永铭、钱昌照、翁文灏、陈聘丞、黄锡恩各位专家与家属吴仪在重庆交通银行举行“蕴初资产管理委员会”成立会。盈利所得用于社会公益一项以化工教育为主,1947年举办大学化工奖金,计有公私立15所大学参加,由各参加者自行提出研究论文,经评定领受奖金学生有60名,发出奖金为当时币值11300余万元。1948年捐助上海高中化学教师约400人,其中专任老师捐助金圆券400元、兼任老师捐助200元(62)。此外,吴蕴初和天厨味精厂还先后赞助过沪江大学、中华职教社、上海美专、民立女中等大中学校,用于上述机构的建立和活动的经费达10余万元,为促进中国化工科研事业的发展和国家人才的培养,作出了巨大贡献。吴蕴初曾任全国工业协会理事长,中华人民共和国成立后任上海市工商联副主任委员。

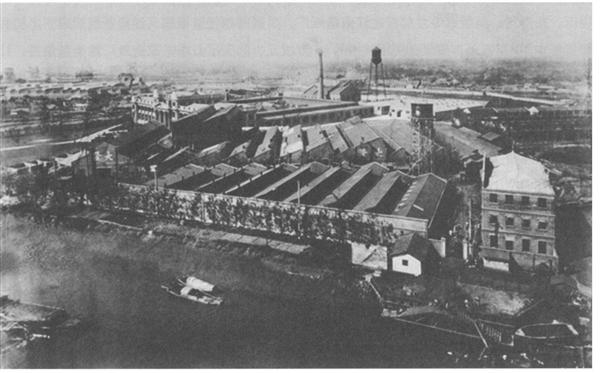

3.染织大王王启宇

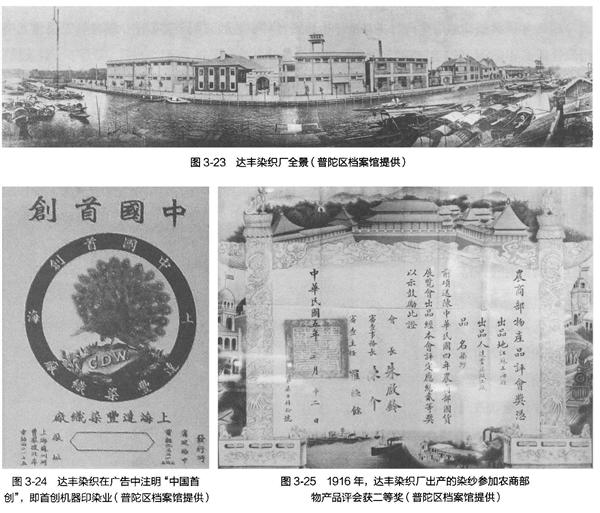

上海达丰染织厂的创办人王启宇是浙江定海人,1911年考人圣约翰大学。一次偶然的机会,他得到一本英文版的《丝光染色》书籍,便潜心研究。1913年,在塘山路(今唐山路)创办达丰丝光漂炼染工场,生产规模逐步扩大,获利丰厚,1919年将工厂迁至沪西曹家渡北岸。同时,在原有印染加工的基础上,又增加了产品织造项目。为了减少对进口纱线的过度依赖,工厂于1921年初又筹集资金80万元,在达丰厂边上创办了振泰纱厂,生产“月虎”“鸿福”牌棉纱棉布。至此,达丰染织厂开创了纺、织、染于一体的全能型纺织印染厂。1921年底,王启宇把工厂改组为股份有限公司,1923年达丰厂与振泰厂联合改组成立“中国首创达丰染织厂”。1930年,达丰染织厂又投入巨资在上海宝山路创办宝兴纱厂,在南通创办达记织布厂。王启宇也因此成为我国近代著名的实业家、民族纺织印染工业的先驱。

4.罐头大王王拔如

王拔如是南洋爱国华侨。1906年,王拔如在小沙渡购地建屋,置备机器,创设泰丰罐头食品厂,生产禽类、肉类、鱼类和果蔬类罐头,兼产传统蜜饯型糖果。次年发展为泰丰罐头食品有限公司,增添饼干机,聘德国工程师,生产饼干。泰丰罐头食品厂以“双喜”牌商标产品投放市场。其中禽肉类罐头为大宗,有红烧猪肉、红烧牛肉、鸡汁排翅、八宝全鸡、陈皮全鸡、陈皮全鸭,还搜罗山珍野味制作烧野鸡、仔鸡肉、佳制鹤鹑、五香禾雀、鲜炸禾雀、梅花北鹿、五香乳鸽。水产类罐头有鸡汁鱼翅、五香梅鱼、黄花鱼、凤尾鱼、四鳃鲈鱼、五香鲍鱼、红烧水鱼、清蒸水鱼等。以及新鲜春笋、竹笋、冬笋、蘑菇、冬菇、荔枝、杨桃、蜜梨、菠萝等蔬果品种。配以中国特有的辅料和烹调工艺,产品颇受欢迎,畅销南洋各地。1911年,获意大利都郎博览会优等奖,1916年获美国巴拿马赛会大奖、金牌奖等。此外,公司还参加荷兰“三宝珑赛会”、东京“大正博览会”、小吕宋“嘉年华会”,获各种奖牌,名声大噪,经营兴旺,成为民族食品工业佼佼者(63)。

5.油漆大王邵晋卿

邵晋卿是浙江鄞县人。早年在上海英商祥生船厂任职。1916年,因受第一次世界大战影响原来依赖国外进口的油漆一度中断,当时上海尚无一家能制造油漆的工厂。邵晋卿抓住这一机遇,邀集好友拼凑了600两银子,聘请2位漆匠为技师和2名工人,设立“振华实业公司”,用手工制造油漆。1917年,邵晋卿辞去祥生船厂的工作,一心改进、制造油漆。1918年,买下了潭子湾地区光华红粉厂,作为油漆厂的厂基。1920年,在初步制成批量油漆的基础上,邵晋卿在颜料商人、洋行买办中继续发展股东,增加股本,总资本发展到20万两银子,成立“振华油漆股份有限公司”。1924年,聘请美国留学回来的戴如4为技术主任,戴成为中国第一个研究油漆的化学专家,改革了生产工艺。以“双旗”“飞虎”为商标的各色原漆、改良金漆、调和漆、磁漆等新产品陆续问世。1926年“飞虎”牌油漆获巴拿马万国博览会金质奖章,声名大振。1926年,在汉口、杭州、南京设立发行所,在天津设立分厂。1932年,邵晋卿突患中风去世(64)。

6.绒线大王沈莱舟

沈莱舟是江苏吴县洞庭东山人。16岁来上海久康洋杂货号当学徒、职员。1927年与人合伙开设恒源祥人造丝绒线号。1935年与同业合办裕民毛绒线厂,生产“地球”牌、“双洋”牌粗细绒线。1936年当选为上海市毛绒商业同业公会主任委员,并被推为市商会委员。1937年被聘任为亨达生洋行经理,后在沪西创办恒源祥公记染织厂,抗战胜利后开设原兴祥羊毛号,同时与人合办鼎新染织厂。1946年被推选为上海毛绒线商业同业公会理事长。1948年去香港筹集资金、订购机器原料,毅然回上海筹办恒丰毛纺厂。当时沈莱舟已拥有10家工商企业(65),是著名的企业家。这些被誉为行业“大王”的实业家引领着行业发展,使沪西工业区迅速成为当时上海的产业中心和民族工业聚集地。他们“敢为天下先”“开拓进取”“爱国报国”的企业家精神,也成为普陀精神传承的重要组成部分。

三、名牌荟萃

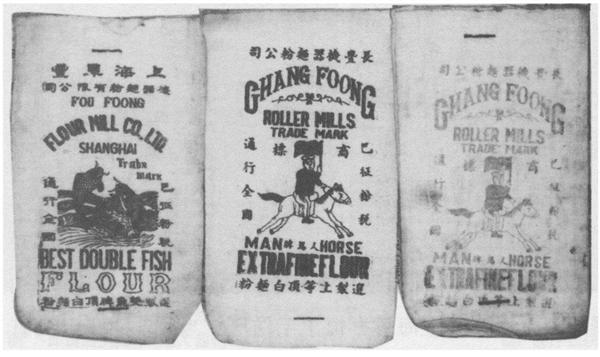

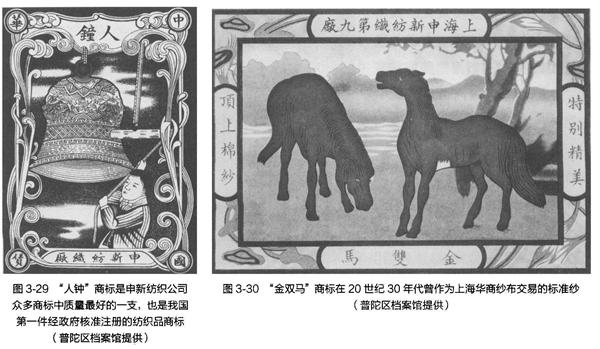

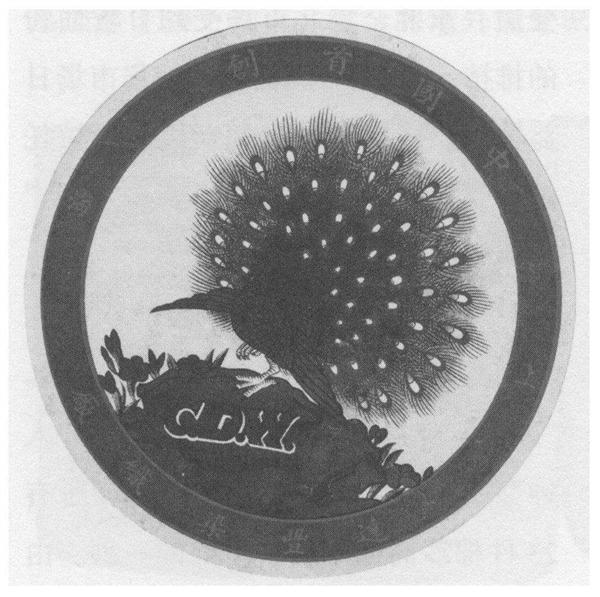

沪西工业区还培育出了一大批享誉全国乃至世界的民族品牌。“自行车”牌面粉、“兵船”牌面粉、“人钟”牌棉纱、“猫蝶”牌棉纱、“松鹤”牌食用油、“孔雀图”牌印染布、“美亚”牌绸缎、“钟虎”牌绢丝、“佛手”牌味精、“华生”牌电器、“双喜”牌罐头食品、“飞虎”牌油漆、“如意”牌搪瓷制品、“立鹤”牌搪瓷制品等都曾书写国货的传奇。这些民族品牌利用广告战、商标战、价格战和营销战,在同外商的竞争中一展雄风,一方面,这些民族品牌依托橱窗、报刊文字、电台播音、画报月份牌等多重广告形式,突出产品的质量,并在广告中有意识地突出爱国热情;另一方面,积极勇敢地捍卫自己的商标,同时,针对洋货价格昂贵的特点,以“品质比任何国货优良,价格比舶来品便宜半数”等为口号广为宣传,在销售上占有优势(66)。此外,还通过加强售后服务、联合对外营销等形式扩大品牌影响力。

图3-26 国民政府给阜丰机器面粉厂颁发的商标(普陀区档案馆提供)

阜丰面粉厂的“自行车”牌面粉,是我国面粉生产行业中行销了半个多世纪的名牌产品。为了扩大“自行车”牌面粉的市场销路,并在广大用户中取得良好信誉,阜丰厂在产品质量上狠下功夫,重金聘请外国专家,对产品进行严格把关。先进的机器设备、严格的工艺操作和生产管理制度,保持了“自行车”牌产品质量的长期稳定深受广大顾客喜欢,并长期成为国内面粉行业中的名牌产品。从20世纪20年代开始。“自行车”牌面粉已在国内面粉市场上占据主导地位,不仅在上海及江南地区闻名,在华南、华北、东北等地同样具有较高的社会知名度。1936年,阜丰面粉厂一举成为国内规模最大的面粉生产企业和远东地区生产设备最好的面粉厂。“自行车”牌面粉商标,也同样成为国内面粉行业中的第一名牌(67)。

图3-27 阜丰面粉厂的“自行车牌”商标(普陀区档案馆提供)

图3-28 福新面粉厂“兵船牌”商标(普陀区档案馆提供)

福新面粉厂生产的“兵船”牌面粉,风靡国内几十年,“兵船”牌面粉商标是我国商标史上完全按照我国第一部《商标法》引依法注册的第一件商标。“兵船”牌面粉洁白、韧性好,名声甚佳,产品销售一度超过当时国内市场上的名牌“自行车”牌面粉。随着福新面粉厂规模的扩大,其产品在使用“兵船”牌商标的同时,也使用“宝星”“火车”“天竹”“桃鹿”“康健”“红蓝福寿”“牡丹”“渔翁”“财神”“刘海”等商标,其中仍以“兵船”牌商标使用时间最长、产量最大、市场声誉最高。1923年5月,北洋政府农商部商标局成立不久,荣氏兄弟便申请“兵船”商标注册,图样为一艘乘风破浪、一往无前的铁甲舰船。1924年以后,“兵船”牌面粉产量已占全国民族面粉厂的30%以上,直接销往华北、东北地区。出口量也占华商面粉厂的30%左右,一度销往菲律宾、新加坡、印度等东南亚国家,还曾远销澳大利亚、新西兰、英国、法国、德国。1931年九一八事变后,东北、华北市场受到日货面粉的排挤,“兵船”牌面粉的销售市场日益狭小。1938年初,福新面粉厂被托管给日商三兴面粉公司经营,“兵船”牌商标也被迫暂停使用(68)。

“人钟”牌棉纱是申新纺织厂注册使用的所有商标中知名度最高的。“人钟”牌是申新纺织厂所使用的“人钟”“金钟”“宝塔”“金双马”等所有23件棉纱商标中质量最好的一种。由此,“人钟”牌棉纱产品也一举成为当时国内知名度最高、消费者心目中最信得过的一个棉纱名牌产品。20世纪20年代前后,申新纺织厂在与日商、英商的棉纱市场竞争中能逐步壮大起来,主要归功于荣氏兄弟长期使用的名牌“人钟”牌棉纱产品,占申新厂棉纱产销量的30%左右。由于“人钟”牌棉纱质量精良、价格公道,曾销往菲律宾、马来亚、新加坡等国,还大量销往日本。荣氏兄弟还利用报纸、电台做广告,宣传“人钟”品牌,就连他们创办的以介绍纺织生产技术、市场经营策略等为内容的纺织刊物《人钟月刊》也以“人钟”命名(69)。此外,“金双马”牌棉纱曾被全国棉纱同业公会推选为标准交易商品,以衡量其他厂商棉纱产品的质量等级,成为优质国货的代名词。

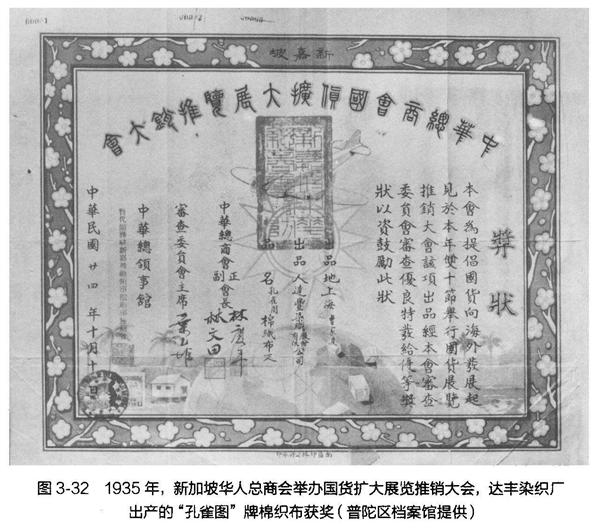

图3-31”孔雀图”商标(普陀区档案馆提供)

“孔雀图”牌印染布是我国第一家现代化棉布机器漂染厂达丰染织厂的产品,完全改变了过去国人手工生产花布的花型单调、套色少、色泽暗淡、布面粗糙的不足。该厂生产的“孔雀图”牌精元羽绸、哗叽布等产品,都先后成为人们争相选购的国货名牌产品。“孔雀图”牌印染布,不但在国内各地销售,还远销东南亚等国。“孔雀图”牌印染布在国内外举办的各种展览会、博览会中荣获很多大奖,1929年,该厂荣获国民党政府工商部颁发的中华国货展览会特等奖。除“孔雀图”牌印染布商标外,达丰染织厂还注册有“百鹿图”“双童图”“四喜图”“进宝图”“九子得利”“一品当朝”“财神送宝”等名牌印染布产品商标(70)。

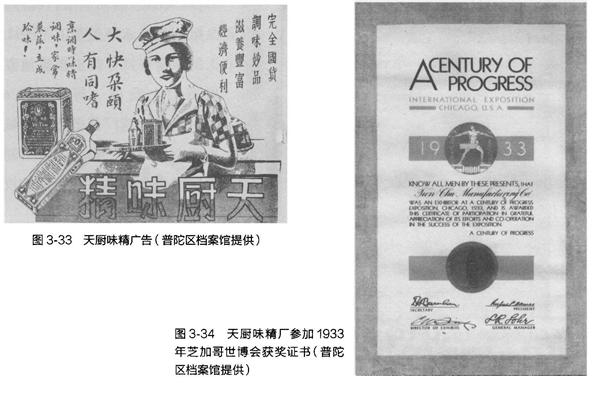

“佛手”牌味精是天厨味精厂的产品,刚刚上市时不为人知,吴蕴初便在福建路的张崇新酱园门口及附近地区张贴“天厨味精,精美绝伦”“质地纯素,庖厨必备”“完全国货”的招贴广告,又派遣推销员推着彩旗招展的广告小车,走街串巷,鼓乐齐鸣,高喊“天厨味精,完全国货,胜过味の素,物美价廉,欢迎试用”,销量猛增(71)。

1923年12月,佛手牌味精获得上海总商会商品陈列所第三次展览会品评会最优等证书。1924年夏天,铃木公司见天厨味精厂所产味精十分畅销,指控“味精”二字与“味の素”广告中的“调味味精”四字有重合,认为天厨味精厂侵犯了铃木公司的商标权益,即向商标局提出抗议,要求北洋政府取消味精注册。天厨味精厂众股东据理抗争,援引各国商标法法理予以驳斥。官司打了近一年,天厨味精厂最终胜诉,商标局要求铃木公司将所刊登的“味の素”广告中的“味精”二字去除,方告平落(72)。此外,当时中国化学工业社、根泰和合粉厂、天一味母厂等否定天厨味精是国内首创的调味品,请求北洋政府撤销对它的褒奖(73)。北洋政府经过调查后,维持了原来的褒奖。1925年,五州运动爆发,抵制日货风潮在全国蔓延,“味の素”的销量一泻千里,而作为国货的天厨味精销量大增,扭亏为盈。

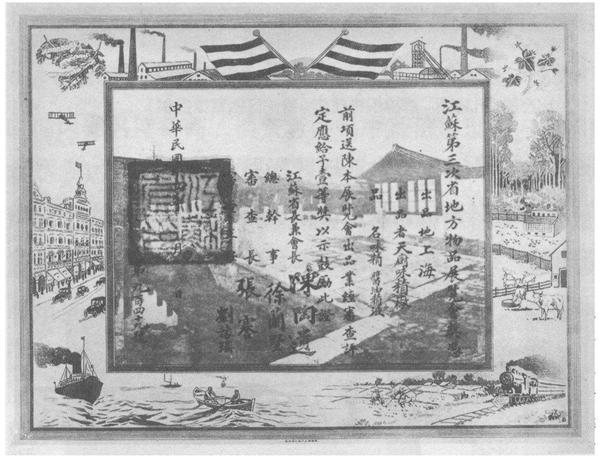

图3-35 1925年,天厨味精荣获江苏第三次省地方物品展览会一等奖状褒奖(普陀区档案馆提供)

吴蕴初十分重视产品质量,即使最后一道包装间手工装粉工序,装粉漏斗每天也必须垫上洁白卫生的三角布,如发现垫布发黄,就要克扣相当数额工资(74)。对产品质量的严格重视使得天厨味精厂的信誉显著提升。当时人评价天厨味精:“鲜味可口,品质润滑,纯净雪白,久贮耐用,永不变质。” (75)1925年,天厨味精在江苏第三次省地方物品展览会上获得一等奖。1926年6月天厨味精厂获得美国费城国际博览会授予的“中国调味品制造商大奖”证书。1926年开始,天厨味精先后取得英、法、美三国的产品出口专利保护权,这是中国轻化工产品最早获得的国际专利(76)。

图3-361934年,味精名称注册证(普陀区档案馆提供)

1928年3月,天厨厂将公司所用的椭圆形黑底白色佛手商标补行注册,呈请永远专用,获得全国注册局批准。同年4月,国民党政府全国注册局向天厨味精厂颁发了味精产品合格褒状。8月,天厨味精获得首都国货流动展览会优等奖状。此后,吴蕴初又将工厂的附属产品机制面筋面粉、机制白饧糖、焦糖、酱色全部申请了工商部的审查和褒奖。江南造纸厂所有出厂的产品,均以“福禄”商标注册,标有“江南”二字的水印,以防假冒。在生产工艺和原料的双重保证下,产品质地十分优良,其生产的江南连史、毛边、海月等类型的纸张,不仅光泽好,而且质地均匀,用以印刷书籍、簿据、碑帖、信笺及学校讲义、文稿等十分适宜。其他产品如玉扣纸、仿宋纸、重贡纸等也十分火爆(77)。产品畅销全国甚至东南亚,影响巨大,因而江南造纸厂被誉为“造纸业的巨擘”(78)。

图3-39 华生电器厂商标注册证(普陀区档案馆提供)

华生电扇曾在上海总商会举办的商品陈列所第一次展览会上获得优等金质奖章。1927年,华生电扇在苏州公开试验产品,能连续运转6个月,轰动社会各界。“华生”,寓意“中华民族自力更生”。当时垄断“奇异”电扇销售的慎昌洋行出资50万美元收买华生牌子,被创办人杨济川拒绝后,又准备跌价倾销,企图扼杀华生。面对强敌,华生厂又研制出价格更低廉的狮牌电扇,提高竞争力。华生牌电扇由于质量可靠、工艺精湛,多次在国际国内获奖。

“飞虎”商标由工程师肖贤设计,描绘了一只长着翅膀的老虎,寓意“如虎添翼”。1925年,“飞虎”牌油漆在抵制洋货运动中,成功地将日货鸡牌油漆驱逐出上海。1926年,振华油漆公司的“飞虎”牌油漆在费城世博会上荣获丙等金奖章。此后,飞虎油漆进入由洋货垄断的国内铁路、电车车辆油漆市场。1935年,振华、开林、永固三家油漆厂签订“三厂联价公约”,与洋货竞争。产品远销马来亚、菲律宾、泰国、缅甸等国。

上海统益纱厂的“猫蝶”牌棉纱、美亚织绸厂的“美亚”牌绸缎、中孚绢丝厂的“钟虎”牌绢丝、华丰搪瓷厂的“如意”牌搪瓷制品、中华珐琅厂的“立鹤”牌搪瓷制品都是享誉海内外的名牌产品。1926年费城举办世博会,大有余榨油厂生产的“松鹤”牌食用油参展,并荣获“丙等金奖章(植物油类)”。这些民族品牌极大地促进了民族工业的发展,提升了中国民族工业的国际形象。时至今日,沪西工业区的不少民族品牌仍散发着独特的魅力。