沪西地区的开发虽然晚于黄浦江沿岸的租界地区,但其发展十分迅速。大致经历了三个阶段。第一阶段从1895年《马关条约》签订后到1937年全面抗战爆发前,这一时期沪西工业区飞速发展,大量的外商企业和民族企业在境内建立,将若于个“工业点”连成片,沪西工业区最终形成。到1937年,沪西工业区已经拥有大小工厂777家,其中民族企业750家、外资企业26家、官僚资本企业1家(1),成为上海民族工业最为集中的地区。第二阶段是1937-1945年八年全面抗战时期,沪西工业区经历了剧烈的变动。第三阶段是抗战胜利后至1949年5月27日上海解放以前,沪西工业区经历了短暂的恢复和再次萎缩。

一、形成阶段

1889年,沪西地区第一家民族工业——大有榨油厂(2)在西苏州路1369号建成投产,揭开了民族资本在此办厂的序幕(3)。但此时沪西地区仍为广阔的农田,直到1899年后公共租界的西扩,这一地区才开始修筑马路,铺设水电煤气管线,使得沪西地区的城市化进程顿时加快。

1895年中日《马关条约》签订后,外国资本可以在中国自由设厂,在中国近代工业史上,出现了一个被认为是外资兴业的时代,并相当集中地兴起于上海。据统计,1895-1911年,开办资本在10万元以上的新设外资工厂,全国总计91家,上海为41家,占45%以上(4)。同时,在“兴实业、挽利权”的呼声下,民族工业也开始发展。沪西工业区就在这一办厂的高潮中逐步形成。

中外资本之所以选择在沪西开设工厂企业,首先是苏州河便利的航运条件。苏州河连通着太湖流域和上海,并经由黄浦江与海洋运输相接,自西向东贯通整个上海。随着城市的发展,苏州河由一个以防洪排涝等水利功能为主的河流,逐步转化为以航运为主的河流,在这一功能转化的过程中,沿岸的社会经济系统重新整合,成为上海城市生活中的米粮通道,维持着城市的发展,为沪西工业区的形成奠定了基础。

其次是当时沪西大部分地区尚处于未开发阶段,因此地价相对低廉。公共租界的土地价格差别很大,1903年中区平均地价是西区的6倍多,西区在四个区的地价中位居倒数第一,后来随着西区的开发,地价有所上升,但也仅略高于东区。这仅指租界的地价,濒临租界的华界地区,地价则更为低廉,1930年,每亩土地价格也仅在4000元左右(5) 。因此,充足的土地空间,低廉的地价,就使得占地面积较大的纺织、面粉、化工等企业将沪西地区作为投资的首选。

表3-1公共租界各区历次土地估价情况表(6)

单位;两/亩

|

年份

|

中区

|

北区

|

东区

|

西区

|

|

1903

|

13549

|

4819

|

2539

|

2046

|

|

1907

|

34707

|

10883

|

4225

|

4765

|

|

1911

|

29794

|

11026

|

3769

|

4369

|

|

1916

|

32675

|

11982

|

4410

|

4680

|

|

1920

|

41503

|

14635

|

5250

|

5323

|

|

1922

|

49174

|

17474

|

6140

|

6232

|

|

1924

|

66729

|

23242

|

8429

|

8453

|

|

1927

|

77543

|

26623

|

8809

|

11548

|

再次是始于20世纪初的市政设施为新兴企业的发展提供了必要的保障。1900年开始,公共租界工部局在沪西地区铺设下水道和自来水管道(7)。当租界内开始出现无轨电车时,即有16路电车在沪西曹家渡五角场(8)设立,并沿劳勃生路(今长寿路)一直通往市中心。1907年开始,美孚石油公司和亚细亚火油公司相继在沪西境内设立煤气分局。1908年,沪西地区开始出现最初的邮政业务。1910年,余玉卿在沪西曹家渡五角场附近设立了救火会,有义务救火员30人、救火雇员12人,并置有新式救火车及每分钟能出水500加仑的新式泵浦救火车各1辆,橡皮救火带1500尺,铜制救火瞄子20多个。1923年,公共租界工部局又在沪西曹家渡地区设立救火会。

图3-1 宜昌路救火会旧址(鲍世望摄于2017年12月26日)

(一)外商企业的建立

1906-1937年,外国资本在沪西工业区先后开设了26家工厂,其中日商19家、英商3家、美商2家、德商1家、挪威商1家,共有职工2.67万人(9)。

日商开设的19家工厂大部分为纺织业。他们利用特权,在租界和越界筑路地区圈划了60万平方米的土地(10)。1906年,日本纺织业巨头钟渊集团与华商合作在极司菲尔路138号(今万航渡路33号),以40万银两资本开办上海制造绢丝株式会社。1908年,川村利兵卫在沪西创办上海纺织株式会社,在日本引起很大震动。上海纺织株式会社的创立促使日本内外棉株式会社决定到苏州河沿岸、宜昌路一带购置厂基,建设新厂。1911年10月,内外棉三厂在西苏州路落成开工。1914年,内外棉五厂在澳门路成立。1916年,东亚制麻株式会社在劳勃生路(今长寿路)652号成立。1918年,内外棉七厂在西苏州路成立。1920年,日商刀川在戈登路底(今江宁路1433号)苏州河畔成立同兴纺织株式会社。1921年,日华纱厂三厂、四厂在劳勃生路98号成立。1921年,内外棉十二厂在西苏州路成立。同年,同兴纱厂一厂在戈登路181号成立,丰田纱厂一厂在极司菲尔路200号成立。1922年,内外棉十四厂在劳勃生路62号成立,内外棉十五厂在劳勃生路46号成立,内外棉第一加工场也成立。1924年,日华喜和纱厂在劳勃生路76号、80号成立。1925年,日华纱厂五厂、六厂、七厂成立,同年,钟渊集团将上海制造绢丝株式会社归并于钟渊公大工业株式会社,改称“公大第三厂”(11),1932年,内外棉第二加工场在西苏州路1901号成立,不久后,内外棉各厂经过合并,最终形成内外棉一厂、二厂、三厂、四厂、五厂、六厂、七厂、八厂及第一、第二加工场(12)。到1937年全面抗战爆发前夕,日商拥有纱锭46.96万枚、线锭11.85万枚,超过区域内的民族纺织业。

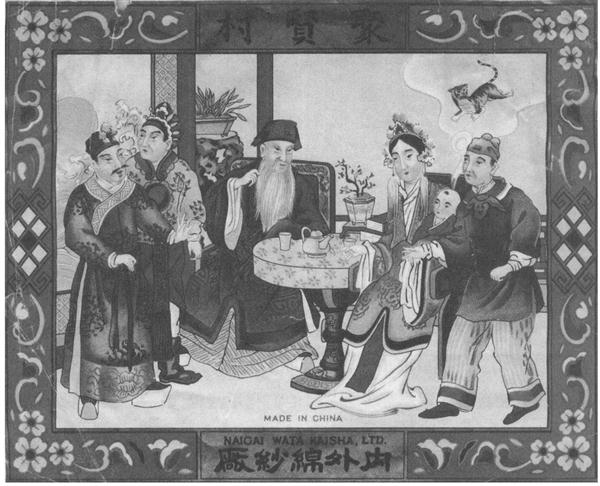

图3-2 内外棉纱厂广告画(普陀区档案馆提供)

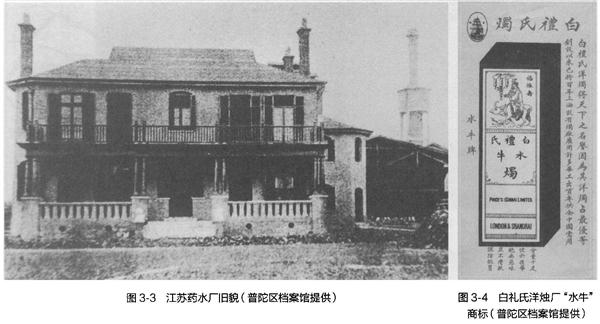

其他外商开设的工厂,有英商江苏药水厂、白礼氏洋烛厂、精艺木行;美商奇异安迪生电器公司、美光火柴厂;德商大华利卫生食料厂;挪威商斯堪脱维亚啤酒公司。1907年,上海最早生产三酸(硫酸、硝酸、盐酸)的美查制酸厂从租界迁往小沙渡路〔今西康路1501弄59号),改名江苏药水厂。1911年6月,英国伦敦白礼氏洋烛公司在劳勃生路(今长寿路19号)建立,初名为中国皂烛公司,1926年改名为白礼氏洋烛厂。1932年,俄罗斯人威德怀尼在光复西路2037号创办精艺木行,由于该厂最大股东为英籍犹太人都益和俄罗斯人拉威,故被认定为英商企业。

1918年,美商潘琪、考克雷在苏州河南岸(今武宁路35号)购地,成立奇异安迪生电器公司,起初命名为奇异灯泡厂,主要生产“奇异安迪生”牌白炽灯泡,1931年由美、德、荷兰、匈牙利组成四国集团联合企业,取名“中和灯泡厂”。1922年,日本人在光复西路2521号创立燧生火柴厂,1932年该厂由美商接办,改名为“美光火柴厂”。1922年,德商在光复西路2537号创办大华利卫生食料厂。1912年,挪威人汉巽在戈登路1420号创办斯堪脱维亚啤酒厂,该厂是上海最早的一家啤酒厂,后改名为上海啤酒厂。

图3-5 民国时期奇异安迪生灯泡厂厂区内景(普陀区档案馆提供)

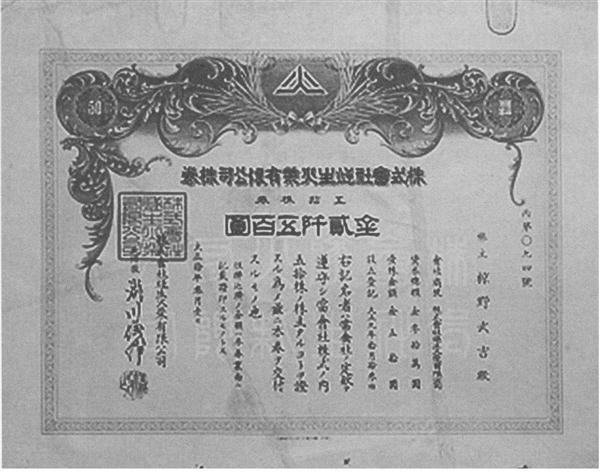

图3-6 燧生火柴厂老股票(普陀区档案馆提供)

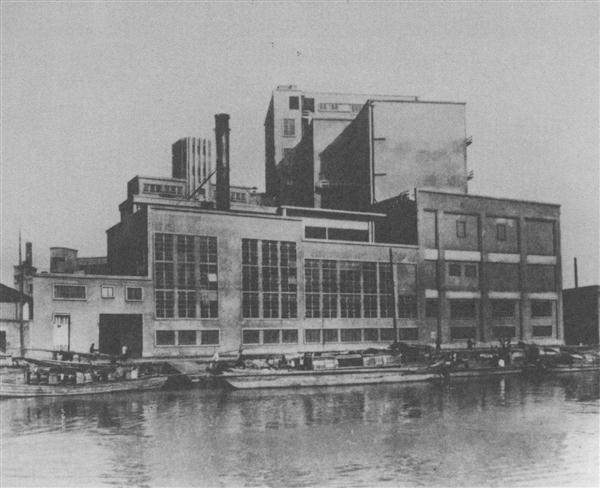

图3-7 上海啤酒厂旧貌(普陀区档案馆提供)

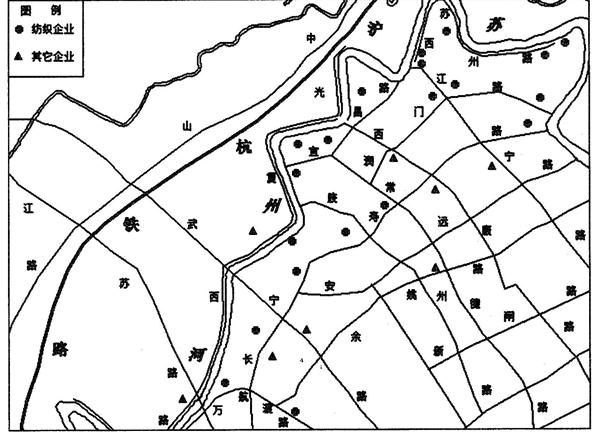

沪西工业区外商企业创办的时间集中于1907-1925年之间。日商企业占据绝对优势,且分布较为集中,主要沿今万航渡路、西苏州路、澳门路、长寿路、江宁路分布,其他外商企业均零星分布,主要位于光复西路、武宁路、长寿路等区域。外商企业的行业主要集中在棉纺织业,也涉及化工、榨油、电器、日用百货、食品、木材等行业。

图3-8 外资企业分布示意图(张乐锋绘制)

(二)民族企业的建立

随着中国近代民族工业的兴起,全国各地的富商巨贾也纷纷携重资来沪西经营设厂。

1900年,孙多森、孙多鑫兄弟在莫干山路创办了第一家机制面粉厂——阜丰面粉厂。同年,杨斯盛、邵荣春在小沙渡路今西康路1456号创办瑞和砖瓦厂,为上海第一家机制砖瓦厂。后在苏州河南北岸又建成大有余油厂和立德油厂。1914-1918年第一次世界大战期间,民族企业迎来了投资设厂的黄金时期,民族纺织工业由此蓬勃兴起,兴建在苏州河南岸的有宝成纱厂、溥益纱厂一厂、溥益纱厂二厂、统益纱厂、申新纺织厂二厂、申新纺织九厂等纱厂;后因南岸厂多地贵,转向北岸发展,有永豫纱厂(后改为鼎鑫)、崇信纱厂、大丰纱厂等厂。除纺织厂外,沿江两岸还兴起福新面粉厂、华生面粉厂、天厨味精厂、大隆机器厂、福新烟厂等其他行业的工厂(13)。

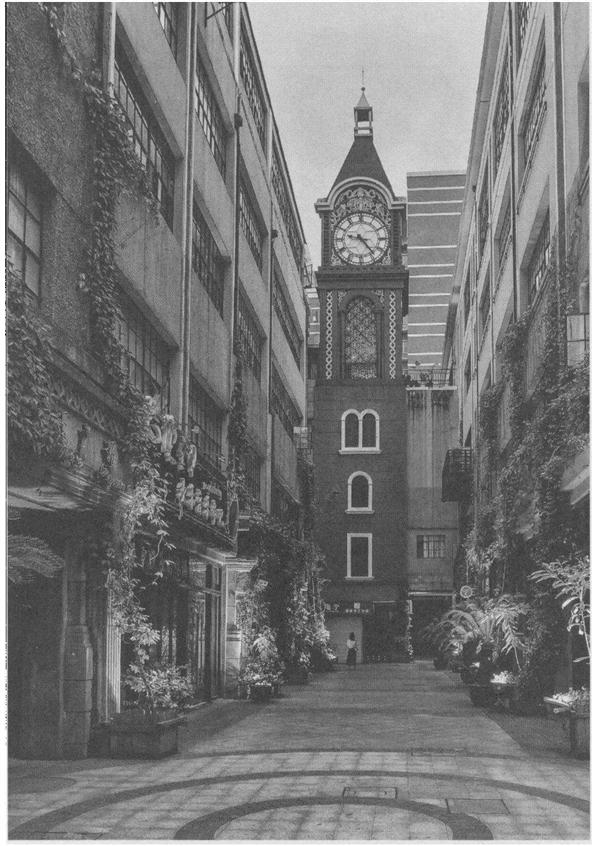

1935年底,中华书局澳门路新厂建成投产,建筑为现代派风格,立方体造型,立面简洁。新厂装置德国凹版印刷大电机,为当时世界最大最快之凹版印刷机。首版《辞海》便是在此印刷。中华书局的事业迅速发展,逐渐成为以出版为主的大型企业,至1937年七七事变前,分支机构有40余处。

图3-9 中华书局印刷所澳门路厂旧址 (普陀区档案馆提供,摄于2016年7月9日)

到1937年全面抗战前夕,沪西工业区有民族工业企业大小工厂750家,其中,1000人以上的大厂有申新二厂、申新九厂、溥益一厂和二厂、统益纱厂、振泰纺织公司、永豫纺织公司、大丰纺织公司、崇信纺织公司、大隆机器厂10家;500人左右的有阜丰面粉厂、福新面粉公司、立德油厂、美亚绸厂、江南造纸厂;30人以上工厂98家(榨油业12家、面粉业12家、纺织业47家、轻工业13家、机电业9家、化工业5家)。当时,区境内纺织、面粉、榨油业的生产设备能力在全市民族工业中所占的比重是:棉纺纱绽共41万余枚,占全市108.21万枚的38%,织机3270台,占全市7238台的45.1%,面粉日产能力9.39万包,占全市日产能力10.11万包的93%,榨油年产能力20.94万担,占全市年产能力25.44万担的82%(14)。

历经数十年发展,沪西工业区已经形成以纺织、面粉、化工为主导的工业区,工业比重位居上海前列。据载,1937年全面抗战前夕,沪西曹家渡“市面大为发达,鳞次栉比,烟火万家,火车站在其西,轮船埠在其东,交通之便,本乡首屈一指”;周家桥镇“百工稠密,遂成市面”;江海关税务司的报告称“各类工厂像雨后春笋般开设起来,厂址大多在公共租界西北区,沿苏州河的两岸分布”(15)。当时有文章描述沪西的景象:“沪西一隅,工厂林立,人烟稠密,登高一览,巍巍烟囱,到处皆是,为全沪之冠。”(16)沪西已成为近代上海的工业中心之一。

二、全面抗战时期的剧烈变动

1937-1945年,沪西工业区变动较为剧烈。全面抗战爆发初期,工厂数量下降,沪西工业区的租界以外交战区,一部分工厂被炸毁,天原电化厂的大部分厂房和设备被炸毁,工厂成为一片废墟。据统计,仅直接被炸建筑物和设备的损失就达数十万以上(17)。1937年7月28日,南京国民政府派林继庸、庄前鼎、张季熙等人来沪与工业界洽商工厂搬迁内地的办法(18)。8月9日,国民政府制定上海工厂内迁计划,提供56万元专款作为工厂内迁的经费,随后又成立了以颜耀秋为主任、胡厥文为副主任的上海工厂联合迁移委员会,全面负责战时工厂的迁移事项(19)。沪西工业区内的部分工厂开始内迁,吴蕴初将天厨味精厂、天原电化厂、天利氮气厂三家“天”字号工厂内迁至重庆;中央造币厂也内迁至重庆。日军占领了苏州河以南租界以外的全部地区后,便对其占领区内的华资工厂实行掠夺。振华纱厂、大丰纱厂被日商“收买”,恒大、鼎鑫、振新、中一等纱厂被改为“日中合办”,福新面粉三厂、六厂被日商“三兴面粉公司”经营,国华造纸厂被改为日商株式会社江南制造工场(20)。上海敌占区凡稍具规模的华资工厂几乎都陷入敌人的魔掌。

“孤岛时期”(21),沪西工业区租界部分却出现了畸形的繁荣。首先是沪西工业区内部的工厂开始向租界及靠近租界的地区转移,使沪西工业区的工业生产力量得到延续。其次,由于日军对闸北、虹口等工业区实施了轰炸,而当时苏州河南岸的沪西工业区相对安全,因此大批的工厂企业从上海市其他地方转移至沪西继续生产(22) 。再次,全国其他地区的工厂为躲避战火,也纷纷迁入租界或靠近租界的地区,使沪西工厂数量进一步增加。安达纱厂由原来常州大成纱厂迁来组成;信和纱厂由青岛华新纱厂迁沪设备组成(23)。复次,一些企业迁入租界后,化整为零,分散经营,如大隆机器厂的设备被转移至租界成立泰利机器厂后,严庆龄又将泰利机器厂的机器分出一部分成立了德孚机器厂。最后,部分失业工人急于谋生集资设厂,这种现象在当时也时有发生(24)。据统计,1938-1940年,沪西地区新增的工厂有45家,其中300人以上的有广勤纺织厂、华阳纺织染厂、新生棉纺厂、丽新纺织厂、华成帆布厂、大诚绸厂、中孚绢丝厂、庆济绢丝厂、寅丰毛纺织染厂、信和纱厂、华生电器厂、国华烟厂等(25)。1939年11月21日,日伪政府沪西公署要求沪西各镇对境内的工商业状况进行调查登记:“凡资本在一千元以上者,一律调查。”(26)这次调查结果,仅曹家渡一个镇就拥有96家工厂。1941年7月,曹家渡再次对境内的厂商进行登记,此时境内的工厂数量已经达到280家,工人达到1.22万人(27)。

1941年12月,太平洋战争爆发后,日军占领公共租界,再次对民族工业企业的物资和机器设备疯狂掠夺,工业产品被统制和强购,工业用电量不断削减,日商企业趁机吞并华商企业,沪西工业区工业生产急剧衰退。日伪政府统制并强购粮食、棉布、纱布、五金原材料,导致沪西与此有关的面粉、纺织、印染、内衣、针织、五金、电器等工厂大多被迫停工停产。1943年6月至1945年8月,由于日军对小麦的统制,阜丰、福新等5家面粉厂的开工率只有9.71%,仅能支撑企业的基本运转(28)。

日军还对英美籍企业实行“军管理”政策。1942年1月,日本总领事馆通知英美名义下的各个企业,从当月9日起停止生产,日伪政府派两名日本籍监督官到各厂进行监督,以便执行下达通知。1942年3月28日,日本兴亚院华中联络部又宣布对上海64家英美籍企业实行“军管理”,通讯、纺织、电气、自来水、煤气、公交、钢铁、汽车、造纸、烟草、木材等近20个种类的企业列入其中,其中棉纺织厂占了大多数(29)。同年9月,日军正式对这些企业实行军管理。外商白礼氏洋烛厂、奇异安迪生电器公司随即关闭停产(30)。由于不少民族企业此前都以外商的名义进行经营,因此也在“军管理”之列,沪西工业区被“军管理”的民族企业主要有:统益纱厂、崇信纱厂、信和纱厂、申新九厂、永安纱厂等,这些企业被“军管理”后,均停工停产。

上海全面沦陷后,在日伪政权的统制、征购物资、限减电力供应等政策措施下,工业呈严重萎缩,除日商工厂及接受日本军用品订货的工厂外,民用品工厂已大部分停工。至1945年抗战胜利前夕,上海工业基本上陷于瘫痪。

三、抗战胜利后的恢复

抗战胜利后,国民党政府接收了一批日伪企业,沪西工业区内的官僚资本工业急剧膨胀,由全面抗战前的1家增加到13家。原日商内外棉8家厂、日华5家厂、同兴纱厂、公大三厂、东亚制麻株式会社,分别改为中国纺织建设公司第一、二、三、六、七、十一纺织厂,第一印染厂,第一绢纺厂,第一制麻厂,第二机械厂,上海被服总厂。中国纺织建设公司在普陀区拥有纺锭46.29万枚,织机4836台,纺锭数占全市官僚资本纺锭数的52%(31)。此外,原汪伪华纳和路易印刷公司也改为中央印刷厂上海总厂。抗战胜利初期,民族工业尤其是棉纺业开始恢复生机。棉纺织工业由于美棉大量涌进,花贱纱贵,销路宽广,开工率在1946年达到饱和状态,一度出现“黄金时代”。申新九厂在战后迅速复工,并对生产设备进行了更新和扩充,添置了车床25部、磨床4部、刨床4部、钻床2部、插床2部、铣床4部、锉床1部、锯床1部、高速淬火电炉1部、油压绞轴机1部及其他工具。同时,荣氏家族又从美国运来了一批先进的修配机件母机,使申新九厂的设备体系趋于完善。此外,申新九厂为了自造全套纺纱机器及专做本厂纺织量产的修配机件,决定扩大铁工部,新建一座厂房。1948年8月铁工部全部迁入该厂房。1946年10月,申新九厂13万枚纱锭全开。1947年初,800台布机亦全开(32)。此时申新九厂的生产潜力被充分调动起来,在申新各厂中产量最大、利润最高,生产水平达到同类企业之冠。造纸、印刷、机电、化工、文具用品等行业也一度恢复。

但繁荣的时间延续不长,到1947年下半年以后,沪西工业区的民族工业开始萎缩。1948年以后,由于物价暴涨,市场萧条,一些工厂企业主无心经营,资金设备外流,申新九厂抽出资金在香港开设纬伦纱厂,申新二厂拆运1.84万枚纱锭去广州设厂,大隆机器厂将较好的各种工作母机69台运往台湾(33)。外商企业在这期间也开始萎缩,减少为7家。1949年正常开工生产的只有江苏药水厂、美光火柴厂、大华利卫生食料厂3家。奇异安迪生电器公司、精艺木行濒临破产,上海啤酒公司、白礼氏洋烛厂停产。

1949年,有大小工厂860家,职工约9.27万人,其中官僚资本企业13家,职工约2.76万人;外国资本企业7家,职工800余人;民族工业840家,职工约6.42万人。这些企业成为1949年5月27日上海解放以后普陀区老工业区的基础。