解放后,科技工作注意使专业性的科研活动与群众性的科学普及活动相结合,积极开展科普宣传、科技培训、学术交流,出现了不少有质量的科研论文和赶上与超过国内外水平的科技成果。

第一节 科技普及

1952年,市科学技术普及协会成立后,区内大隆机器厂、国营第二纺织机械厂、华生电器厂等企业事业单位,相继成立42个科普工作组,开展科技普及活动。普陀区科学技术协会(简称区科协)成立后,全区科技普及活动深入到地区基层。到1990年底,已有6个街道相继成立科普协会,普遍开展群众性的各类科普活动。

一、科普宣传

50年代初,科普宣传的重点是“破除迷信,倡导科学”,反对愚昧、落后,以科学指导生活。随着社会主义经济建设的不断发展,科学普及二作开始为生产建设服务,推广新技术、新工艺、新材料、新设备。科普宣传的形式主要是利用电影、录像、画廊、黑板报、展览会、专题讲座和报告会等。仅1983~1987年,区科协共编印和发放《科普知识》材料近万份,举办科普报告、讲座28场次,听众达1.89万人次;到工厂、企业、学校、里弄放映科教电影91场、观众约2.3万余人次,放映内容:宣传医疗卫生知识的有《断手再植》、《体外循环》、《病从口入》、《预防近视》等;宣传安全生产知识的有《急救》、《安全用电》等。

区属各科技学会还会同有关部门举办各种专题讲座和报告会,如青少年犯罪心理学讲座,还有老年保健、育儿知识、生活常识、家用电器维修及保养、新产业革命、哈雷彗星、计算机应用等。区的科技画廊始设于长寿路江宁路口,1979年移至中山北路近武宁路口,画廊设有13个大玻璃立体展柜。近几年来,画廊展项多次在市科协组织的评比中获奖,1987年7月展出的《科学与生活》,1988年6月展出的《综合整治、保护环境》,1989年6月展出的《民办科研机构在前进》和1990年6月展出的《保护环境——地球为什么越来越热?》均在市各类画廊评比中获奖。

二、青少年科技活动

在科普活动中,重视加强对青少年的科普知识教育,培养科技后备力量。暑假期间,区科协常组织青少年参加佘山、青岛、千岛湖等地的夏令营,让青少年通过对大自然的考察,启迪智慧,丰富知识。还举办青少年爱好者与科学家见面会,开展科技小论文评选活动等。1986年,区青少年科技辅导员协会组织小学生进行“水的世界”科技游艺活动。1987年,组织青少年开展学科学、爱科学活动,举办了“小好学漫游声的世界”科技游艺活动。1989年,全区所有中小学校都投入了爱科学月活动,有3.72万人次参加科技讲座,3.68万人次阅读科普读物,1.45万人次观看科普电影或录像,还完成小制作8.37万件,进行了1.18万次科学小实验,编写了科学小论文6960篇。1989年,区青少年科技辅导员协会与区少科站、区少年宫联合举办了“宇宙、地球的未来与我们”知识竞赛活动,共有12所学校、88名学生参加,其中5名学生在全市竞赛中获三等奖。

1985-1989年全区中小学生参加市以上各项科技竞赛获奖表

三、街道科普活动

1987年5月,曹杨新村街道成立全区第一个街道科普协会。至1990年,全区有曹杨新村、曹安路、沙洪浜、普陀路、宜川新村、石泉新村等6个街道成立科普协会,会员388人。街道科普活动主要提倡“文明、健康、科学”的生活方式,宣传身边的科学知识,利用居委会的黑板报开辟“科普角”,出科普专刊,编印科普简报,举办科普讲座,进行“科普小世界”及科普纳凉晚会等活动。1988年,仅曹杨新村、沙洪浜、普陀路、曹安路4个街道科普协会,就举办各类讲座622次,听讲者3.6万多人次。1989年,全区各街道开展《我和科普》征文活动,共收到稿件57篇,其中6篇获优秀征文奖,9篇获鼓励奖。在街道开展科普活动中,曹杨新村街道科普协会被评为市科普工作先进集体。

四、“科普之夏”活动

普陀区“科普之夏”活动是从1987年开始的,每年于夏秋之交进行,围绕一个主题,宣传、普及科学技术,增强人民群众的科学意识。1987年7月18日~8月10日,举办区首届“科普之夏”活动,主题是“把科学技术的恩惠洒向人间”,有98个市、区属单位4. 3万余人次参加。先后举办各类科普讲座27场,听众3593人次,放映科教电影、录像14场,观众2050人次,科技知识竞赛12场,1900余人次参加。

1988年8月初~9月6日,第二届“科普之夏”活动,主题为“人、资源、环境”。共举办专题讲座26场,听众5100人次,展出流动宣传版面120块,观众3500人次。还举办环保知识竞赛9次,参加者1340人次。

1989年8月中旬~9月上旬,第三届“科普之夏”活动,主题是“科学技术——振兴上海的金钥匙”。除举办各类科普讲座、进行科技知识竞赛、编印科普宣传资料外,还举办普陀区科技为经济服务展览会和普陀区巧作妙用作品展览。此外,全区有7000多人参加市“上菱杯”科普知识大奖赛,曹安路街道王志平获第二名。

1989年区第三届“科普之夏”——巧作妙用作品展览活动

1990年举行第四届“科普之夏”活动,历时2个月,主题是“金钥匙就在你身边”,主要举办了“90普陀科教电影展映月”,全区共放映科教短片723场,观众2.8万人次;还举办了“普陀区科技工作回顾展”,观众2000多人次。

五、地震科普活动

1976年,唐山大地震后,根据“群测、群防”的方针,区建立了地震测报点,仅土井测报点就有200余个。1979年经过调整,保留曹杨二中(骨干点)、甘泉中学(一般点)2个测报点。1983年,在市地震局的指导下,撤销区内群众业余测报点,把地震工作的重点放在地震知识的宣传和普及上。

1979年6月25日,由普陀、黄浦、静安、虹口、卢湾、南市等6个区联合举办地震知识流动展览会,在长风公园展出。同时还举办了“郯鲁断裂”和“空间遥感技术在工业及地震上的应用”等讲座。同年,区以美术形式进行防震教育的10幅剪纸作品,参加上海市科普美术展览,并被选送北京参加同年9月开幕的全国科普美术展览会。1983年,为了更好地普及地震知识,组织设计绘制一套10幅地震知识火柴匣贴,委托上海火柴厂生产2000万匣火柴,投放市场。1988年11月16~19日,由区科委等6个部门联合举办区地震书法展览,征集作品217件,入选作品100件,观众1400余人次。

第二节 科技培训

民国29年(1940年),中国纺织染工程研究所内设中国纺织染工业专科学校。民国35年,诚孚企业公司在潭子湾,开办纺织技术员工养成所,为纺织行业培养过一批科技人才。解放后,全区各工厂企业、科研单位及科技团体,结合生产实践与科学研究,经常在职工中开展科技培训,提高科技人员的专业技术水平和科研能力。区教育系统也十分重视青少年的科技培训活动。

一、人员进修

1953年初,天利化工厂科普工作组配合工会举办机械技术学习班,开设机械传动、机械材料、机械制图等科目。

1964年7月,区科协创办区业余科技学校,1988年6月,改为区业余科技学院,对企业事业单位职工进行业余科技培训。该校设外语、机械、电子、建筑、企业管理等专业单科进修班,中、高级技术工人等级和各类应用技术培训班。1980年秋,办学高峰时期,有近百名相对稳定的兼职教师,有56个班,学员3000人次。

区科协还依靠社会各界力量办学。自1986年起,先后与区九三学社联合举办建筑概算预算班,与上海电视台联合举办机械识图、机械制图、工业民用建筑电视辅导教育,与中国船舶工业总公司第九设计研究院联合举办科技英语培训班,与上海光耀照相器材厂联合举办中级金工岗位培训班,为区处级干部举办电脑学习班。同时又为工厂、商店举办面包制作、气流纺纱、多功能(电)轧光机整理、可编程序控制器、数据库系统等专业的岗位培训。1988年,举办技工培训班10期,学员475人。

二、青少年培训

1978年,全国科学大会后,区青少年科技指导站及部分中小学举办各种科技培训班,有航模弹射、橡筋等普及班,一级、国际级室内模型提高班。还组织计算机语言应用及操作、生物标本制作、菌种培植和植物组织培养,电子技术普及与提高,环境保护、气象科学等讲座。1978~1988年,共举办各类培训班和讲座630余期,参加活动的学生1.2万人次。

区少年宫自80年代以来,举办电脑、船模、航模、生物、电子等各类科技培训班320期、6400人次参加。还组织学生参加市少科站两栖动物刊授班、鸟类知识刊授班。1982年,电脑培训班学员参加市青少年电脑竞赛,获团体二等奖;1984年,电脑班学员参加市青少年电脑BASIC书面竞赛,获得中学组二等奖1人,三等奖1人;参加市“启明杯”电脑竟赛,获团体三等奖。

第三节 科学研究和交流

一、科学研究

1985年起,全区科学研究得到迅速发展。到1990年,先后完成《区发展第三产业研讨》、《区“七五”经济和社会发展计划纲要论证》、《普陀区合理人口规模研究报告》、《工厂用水、废水系统优化管理测试报告》、《区环境质量现状评价》、《曹杨风景浜环境质量评价研究》、《曹杨环浜水质净化、生态工程治理》、《振兴普陀区地区工业对策研究》、《城市建设和发展地区经济》等9项研究课题,其中大多数课题研究具有一定的学术水平和实用价值。

《普陀区合理人口规模研究报告》1987年5月,由区科委委托华东师范大学人口研究所承担,同年7月完成。该研究报告反映了全区人口现状,分析了存在问题,提出了对策。通过专家鉴定,认为该研究报告能将定性与定量相结合,观点鲜明,措施明确,是一份理论联系实际、质量较高的研究报告。

《工厂用水、废水系统优化管理测试报告》为1988年经国务院和市政府批准实施上海市区合流污水治理战略方案中,《苏州河截流地区污染控制和管理研究》科研项目的一个重要组成部分。经评估验收,认为该报告所提供的大量数据是符合实际的,对进一步开展有关苏州河(即吴淞江)截流区污水合流总课题的研究具有很大价值。

《振兴普陀区地区工业对策研究》列为市重大科技决策咨询项目。1989年6月,区科委委托上海工程技术大学承担,于1990年7月完成。该课题提出了振兴普陀区地区工业的对策和措施,强调行业结构、企业结构、产品结构调整的重要性,以及调整的方向和重点,提出了改善地区工业环境的具体方案,对今后全区的工业发展具有指导意义。

二、科技交流

1965年,区科协所属各学组、专业组、协作组开展技术协作交流活动306次,接受263项技术协作课题,其中获得解决的有197项;总结交流专业技术经验630项,写出专题论文和技术经验总结67篇;还编印技术革新资料汇编3辑,举办新技术、新产品小型展览会3次,开展刀具、模具、夹具现场表演及展览3次,并运用小分队形式深入到8个工厂进行巡回展览和推广。

1978年5月5日,区科协和大隆机器厂联合举办金属切削现场交流会。交流推广100多种刀具、工夹具,到会参观学习者1.3万人次。1979年,区科协共举行10次全区性交流活动,其中大型技术交流2次,一是金属切削操作表演,二是远红外技术应用交流;大型年会3次,纺织学会年会交流论文156篇,医药卫生学会年会交流论文305篇,环保学会年会交流论文134篇。还举行技术比赛大会5次,开展青工手弧焊、设备一级保养、焊工电焊气割选拔赛,区属企业青工金属切削比赛,医疗卫生单位护士比武大会等活动。

1984~1987年,区科协所属各学会、协会、研究会根据经济建设的需要,在开发产品、治理“三废”(废水、废气、废渣)、节约能源、教学研究、科学攻关等方面开展学术交流活动,共举办各种学术研究、专题研讨815次,参加研讨者2.54万人次,征集论文1135篇。区环保学会配合区环境保护办公室,组织有关专业科技人员进行技术交流、协作攻关,推广新技术,使许多单位的“三废”污染基本解决。区医药卫生学会针对医疗卫生事业中的薄弱环节,组织医务工作者开展学术研究,取得一批具有一定水平的科研成果,在1985年举行的第五届年会上,收到论文346篇,其中有28篇刊登在国家级医学杂志上,有59篇刊登在省、市级医药杂志上。

1987年后,全区的学术交流活动注重质量、注意实效。区退休科技工作者协会会员金维麟所撰《优选螺旋角以提高螺旋齿轮强度及轴承寿命的探讨》的论文在全国《齿轮》杂志上发表,并列为全国计算机机械设计应用软件及程序库数据学术经验交流会文件之一。1989年,为纪念国际住宅年,区建筑学会与市级学会、大专院校等17个单位联合举办上海市居住环境规划和建设研讨会。该学会秘书长石厚民所撰《城市小水面水质改良及水面绿化——试论上海市曹杨新村环浜水质净化生态工程治理》的论文,获国家教委科技进步二等奖。区园林学会承担的《真北林带规划咨询》研究课题,经过2年努力获得成功,为国家节约建设资金38. 13万元,开辟了以生态效益为主,经济和观赏并重,通过综合开发手段进行城市绿化的新途径。

第四节 科技咨询

1978年后,随着科技体制改革,全区的科技咨询工作得到很大发展,区科协下属各科技团体也积极开展咨询活动。1984、1985年的2年中,区科协所属各学会和专门机构正式签订的各种技术合同达905份,合同的总面值为200多万元,先后与全国21个省、市、自治区的352个企业建立不同程度的业务联系。

一、主要咨询机构

1988年,区内科技咨询机构有1-30多家。经过多次清理、整顿,至1990年有100余家。

区科协咨询服务工作部 1984年成立,是区科协所属职能部门,其主要任务是受区科协委托,管理和协调各学会的科技咨询工作,包括掌握科技咨询服务的情况、协调各学会的科技力量、开展协作攻关,以及对科技咨询项目的签订协议、经费结算、津贴支付进行审核,办理合同签证等。

区科技交易市场 1985年成立,今为区科技开发中心领导下的科技经济实体。基本任务是:疏通科研部门和生产单位的流通渠道,为日益增多的科技成果作为商品在市场进行有偿转让。同时为满足区属生产单位对开发新技术、新产品的需求。

1990年区科技交易市场交流洽谈会

申泰科技发展建设部 1988年6月成立,原名为申泰科技发展建设公司,是隶属于区科技协会的科技经济实体。主要进行各种专业的科技开发、科技咨询、技术服务。1990年7月改现名,属区科技咨询开发中心领导。

区科技咨询开发中心 1990年4月成立,为区科协所属从事科技开发、咨询服务,不以盈利为目的的事业单位。其任务是接受各级政府部门、生产部门、企业事业单位、社会团体或个人的委托,提供决策咨询、管理咨询、技术咨询、技术开发和技术服务、人才培训等。申泰科技发展建设部、区科协咨询服务工作部等都是其基本成员。

二、咨询项目

1987~1990年,经区科协牵线搭桥,为区属企业进行技术开发、咨询服务的科技项目共有160余项,提供科技成果信息638项,内容涉及机电、化工、电子、印刷、纺织、医药、服装、工艺等。4年中,全区各科技团体和咨询机构为全国各地提供技术咨询和技术服务1472项。其中有区节能研究会和凯达炉窑综合修建队共同研制的“快装锅炉改炉技术服务及推广”项目,获市科协系统首次科技咨询优秀项目三等奖;区科协咨询服务工作部橡胶分部的科技人员,选用国产原料,进行30多次配方筛选,经过一年的努力为桑塔纳轿车配套研制了3种国产胶管(水箱胶管、液压制动胶管、空调胶管);申泰科技发展建设公司接受上海第一印染厂的委托,对该厂新建4X20 T/H锅炉房环境影响进行预测,于1988年10月底撰写出《新建4 X 20 T/H锅炉房环境影响报告》,经专家评估,该报告指导思想明确,技术路线正确,符合国家有关技术原则和方法。

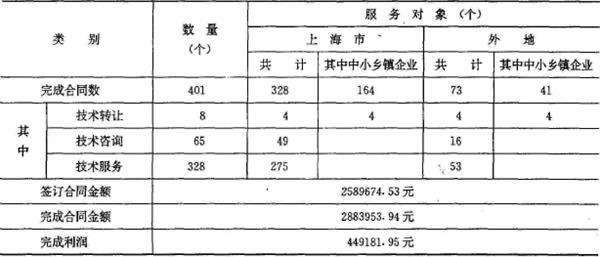

1914年全区承接咨询服务情况统计表

第五节 科技管理

一、职称评定

解放后近30年间,科技人员的职称评定工作由市有关主管部门直接负责,区未开展科技人员职称评定工作。1987年,区科委在区职称改革领导小组的领导下,受区职称改革办公室委托,与区城建部门一起组建区工程系列中级职称评审委员会,经过2年努力,于1989年6月底完成了全区工程系列专业技术职称评定工作,有53名科技人员通过技术职称评定,其中工程师15人,助理工程师31人,技术员7人。1988年3月15日,成立区民办科研机构工程系列中级职称评审委员会,在全市率先对民办科技人员进行职称评定。1989年,首次受理专业技术职称评审的共62人,被审定通过的有50人。其中工程系列申报职称评审的有50人,通过的有44人(初级21人,中级11人,向市推荐高级12人);会计、经济系列的职称评审工作委托区财政局办理,申报的12人,通过的6人。

二、科技发展基金管理

区科技发展基金,由区科委于1984年9月开始筹集,用于扶持区属企业进行产品的更新和改造及开展科研活动的经费。至1990年7月,全区已筹集科技发展基金70万元,其中市科委于1984、1985、1986、1990年,每年拨款10万元,共40万元;区财政于1989年拨款30万元。

为保证科技发展基金有偿使用,1989年,设立区科技发展基金管理委员会,以指导基金的投向。日常工作由区科委负责办理。1984~1990年,区科委已向7家区属企业投放科技发展贷款50万元,支持这些企业发展科技、开发新产品,并基本做到按时还贷,取得较为明显的经济效益和社会效益。

三、科技市场管理

区内科技市场是在1984年起步的,至1988年已初具规模,形成了全民、集体、个体、私营等多层次、多渠道、多形式的技术市场体系。1988年7月,全区科技开发企业和民办科技经营机构,包括非独立性质和承办兼营业务在内的共有126家,具有独立法人资格的有105家,从业人员3000人左右,涉及电子、电机、纺织、建筑等24个行业。

民办科技开发企业和科技经营机构,1984年开始兴起,历经曲折,至1988年,共建立27家民办科技经营机构,其中集体17家、个体6家、私营4家(占1990年区属民办科技经营机构总数的61.4%);还建有科技咨询分部21家。1984~1990年,出现一批经济效益好的单位,以区科委主管的26家民办科技企业为例,1987年的总收入为175万元,上缴区税利为23万元。到1990年10月,全区有民办科技经营机构44家、专兼职人员815人,其中有高级职称63人、中级职称151人、初级职称592人。1987~1990年,开发新产品45项,获区级奖励的有1项,获开发专利产品的有3项;新产品被列入“星火计划”的有2项。1988年,完成科研项目28项,其中10项得以实施,签订技术合同113个,金额为5500万元,总收入900万元,上缴税利47.6万元,1989年上缴税利101万元。

1990年初,经区清理整顿公司办公室的资格审查,在全区69家独立的科技开发咨询服务公司中,撤并科技类分公司7家,其中全民1家、集体5家、个体1家。

1990年2月12日,市第一批设立14个技术合同认定登记处后,4月,设立上海市“08” 技术合同登记处普陀区受理处,对外开展技术合同受理工作,先后受理20余个单位的技术合同咨询。1990年12月,经批准区设立上海市技术市场管理办公室“03”技术合同管理处。

1987-1990年区属企业列入国家、市级“星火计划”情况表

四、科技成果管理

从1987年起,区科委逐步对区属企业事业单位研制的科技成果进行归口管理。1989年6月,实施《上海市普陀区科学技术进步奖励条例》,奖励在推动科学进步中做出贡献的集体和个人。1989年8月,区科学技术进步奖评审委员会成立,区首批申报的项目共56项,其中集管系统12项、教育系统6项、计经委2项、商委系统1项、卫生系统16项、城建系统3项、环保系统4项、科委系统6项、科协系统3项、工会系统3项。按专业分:电子电器16项、机械9项、化工3项、医学15项、城市建设4项、环境科学4项、计算机应用5项。其中获一等奖的有2项、二等奖4项、三等奖21项。

至1990年底,全区列入“星火计划”的科技项目,国家级的有1项,市级的有7项。