第一节 机构体制

民国32年(1943年)前,区境各学校由市或地方教育行政机构管理,租界内学校由工部局管辖。民国32~34年,学校由汪伪市教育局管辖。民国34年12月以后,区境各小学由市第十兰区公所文化股管辖。民国36年1月,第十三区改名普陀区,仍设文化股。

解放后,区接管委员会文教股接管全区小学及幼稚班,中学由市接管。1950年6月,区人民政府成立,设文教科。1956年改名教育科。1957年12月,成立教育局。同时,中学(包括职工业余中学)由市下放归区领导。

“文化大革命”期间,1968年4月,区革命委员会设教育卫生组。1969年2月和1970年12月,先后将全区小学、幼儿园下放给所属街道管理。1975年2月,撤销教育卫生组,设教育组。1978年7月,恢复区教育局建制。

1984年,开始实施学校管理体制改革。曹杨二中实施校长负责制,为全市3所试点中学之一。尔后在全区推广。与此同时,实行学校干部和教师聘任制,并逐级推行目标管理。

1988年7月,区教育局设视导室。1989年10月,改为区人民政府教育督导室。至1990年底,已对17所中学、11所小学和6所幼儿园进行综合性督导活动。

第二节 教师

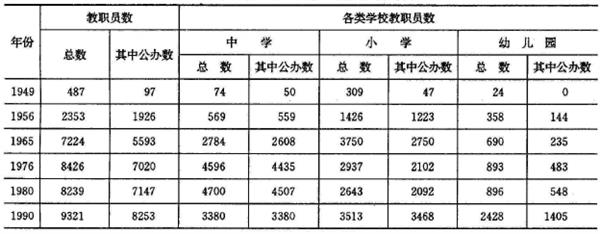

1949年9月,原区境有中小学和幼儿园教职员487人。1956年,全区教职员2353人,主要来源为外区调进的干部、经过培训的失业知识分子、高中毕业生和机关、银行等单位的转业干部职工。1965年,全区教职员7224人,主要来源为应届大学本科、专科、中幼师毕业生和2次从机关、工厂抽调支援学校的干部及职工。民办小学教师主要是吸收待业知识青年和家庭妇女。

“文化大革命”期间,学校补充教师主要是经过短期培训的下乡知识青年。另有250多名下放到中学的机关干部。

1981~1990年,全区教职员离退休2033人,新增师资2433人,其中研究生和大学本科生450人,大专生110人,中幼师及中专生1688人,团校和职业技术学校毕业生121人,招干72人。全区有893名民办中小学教师转为公办编制。1990年,全区中小学、幼儿园教职员共9321人,其他教育单位教职员992人,总共10313人。在中、小、幼教师中,学历合格率分别为88.9%、87%和92.7%。35岁以上的中学教师占其总数的84. 7%;中学外语、音乐、美术、体育教师偏少。

1987年,全区开展首次教育系统职称评定工作。全区为6510名专业技术人员评定了职称,其中中学高级教师249人,中学一级教师和小学高级教师2264人。

全区中小学及幼儿园教职员队伍情况表

第三节 经费

民国初期,公办中小学的教育经费由政府拨款,华童公学办学经费在租界内中国人纳税中支出。私立中小学主要依靠学生缴学杂费收入,其中有2所小学接受教会津贴,工厂企业办的学校经费由主办单位承担。

1949年后,教育经费列入国家财政计划。公办学校由财政拨款,私立及民办学校由国家给予一定补助。1951年,全区教育经费为90.79万元,以后逐年增长。中共十一届三中全会后,陆续新建、改建、扩建一批中小学及幼儿园,并积极改善办学条件,添置教学设备,教育经费大幅度上升。1979~1990年间,财政共拨款2.61亿元。1985年以来,教育拨款随区财政收入的增长而增长,增长比例不低于区财政收入的增长比例。但是,1990年,区财政拨款比上年增长10.7%,未达到市九届三次人代会提出的教育经费增长12%的要求。以中小学学生的学杂费和幼儿园管理费抵支教育经费:1953年为36. 93万元,1959年为98.96万元。1979~1990年,共为2193. 53万元。1986年起,区财政增加“教育费附加”,纳入预算管理,作为教育专项资金。至1990年,共收入2600万元。1979~1990年,全区学校勤工俭学创收提成补充教育经费总金额5500余万元。第七个五年计划期间,社会捐资助学360余万元。

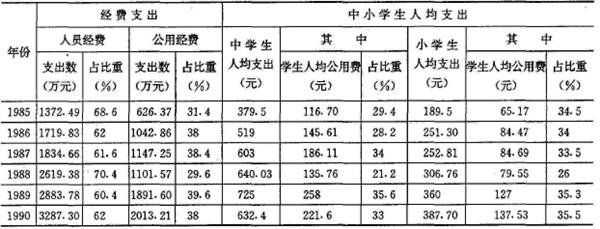

教育经费支出逐年增长。1951年支出90.79万元,1959年支出368.77万元,1964年支出557. 45万元,1979年支出966万元,1984年支出1574. 78万元,1988年支出3720. 95万元,1990年支出5300. 51万元。是年,各类教育经费支出比重:中学为33%,小学为35.5%;幼儿园为17.4%,成人教育为2.2%,教师进修、中师、特殊教育等为8.7%。

在历年教育经费支出中,人员经费所占比重最大。1976年支出中,人员经费占75.85%公用经费仅占24.5%。1985年以后,多渠道筹集教育经费,公用经费支出比例逐步上升,经费结构趋向合理。

1985-1990年区教育经费情况表

第四节 校舍设备

一、校舍

民国时期,区境中小学校舍极为简陋。有的租地搭建简屋,有的利用祠堂庙宇为学校,教室狭小低矮,阴暗潮湿。创建于民国29年(1940年)的公办复兴国民学校是租用一幢石库门民房,其中一个教室是只有一个老虎天窗的阁楼。

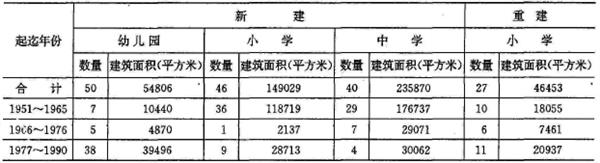

解放后,国家每年投入大量资金,新建、改建和扩建校舍。1951~1990年,共新建中小学及幼儿园136所,建筑面积43. 97万平方米。

1951-1990年全区新建(含拆除里建)校舍情况表

1980~1988年,共修缮学校危房1.97万平方米。1986~1990年,对35所小学,26所中学进行加层扩建。1978年以来,重视校舍外围环境的绿化建设,先后有晋元中学等5个单位被评为市花园单位。

1990年,全区中学生人均校舍面积为7.52平方米,小学生人均面积为3.96平方米,均超过国家规定的下限。至1990年4月,全区教育单位占地面积为94.6万平方米,建筑面积为51. 39万平方米;运动场总面积为29. 45万平方米。

二、设备

民国时期,区境中小学设备简陋。1952年真如中学移交清册所载设备,除教室、课桌椅外,生化实验仪器及药品仅数十种。生活设施仅有1口水井和1座灶头。

解放后,人民政府重视学校建设,逐年提高公办学校购置费和私立、民办学校专项补助费。50~60年代,为中小学新置或整新课桌椅,增添图书和文艺体育器材,还投资为一些学校安装自来水、沙滤水。中学都建有实验室。“文化大革命”期间,全区学校教学设备均遭破坏,中学尤为严重。中共十一届三中全会后,市、区教育部门重视改善学校教育设施。1979~1990年共投资3189万元(不包括学校自筹经费添置设备数),新增、修复课桌椅2.99万套。每个教室配置吊扇2台。1979~1987年,中学理化生实验室配齐后,又按国家标准陆续改建。至1990年,全区各中学实验室都已达标,其中重点中学均新建实验楼,理化生实验室配备都达到市教育局规定标准。1979~1990年,全区中小学共建立计算机房48间、电化教室50间、语言实验室34间。90%的小学设有科学常识实验室,配备均达市教育局规定标准。全区教育单位已有图书阅览室195个,藏书216万余册。各中学及部分小学设有教师资料室。各中小学都设有音乐或音乐舞蹈专用教室。全区中小学共有钢琴159台,幼儿园有钢琴100台。中小学及幼儿园共有手风琴258台、电子琴225台、风琴497台。少数学校设有美术专用教室。1984年以来,中学设劳技课专用教室。区教育局投资近百万元添置缝纫机、打字机等劳技课设备。全区有65. 7%的中学、80%的小学体育场地设施和器材配备已达到市教育局规定标准。各校卫生室如身高坐高器、视力箱、体重磅、肺活量计及常用药品等配备齐全。有111所学校使用煤气,13所中学装有锅炉,幼儿园备有红外线消毒器。

自1984年以来,各类学校的电教设备有较大发展,至1990年,各类学校共有135型号幻灯机329台、各种规格的投影仪1111台、录音机1391台、1/2英寸VBS录放像机143台、照相机116架、彩色电视机362台、电影放映机53台、语言实验设备34套、摄像机13台、微型计算机899套、录音复制机23套、72英寸大屏幕投影电视30套、U型录像机11台。设备总值1432.65万元。1984年创建的区电化教育管理站,至1990年已初具规模,拥有大小7套摄录像的电视教材制作系统,先进的卫星地面接收设备,容纳3万小时电视教材的片库,有32位微机在内的20多台微机教学系统,语言实验教室设备及电视教材特技编辑系统。但至1990年,还有10%的小学因用房紧张,未能专设科学常识实验室等专用教室。