第一节 沿革

一、小学

清光绪三十一年(1905年),于真如镇文武庙创办真如公立初等小学堂。民国9年(1920年)于槟榔路潘园内设潘氏公学小学部。民国17年停办,原址设私立上海中小学。尔后,私立小学渐增,至民国25年,有上海、自强、华童、基督教青年会沪西公社、国华、生活、敏人、兴建、惠西、金行、爱光等11所小学。民国31年,增至24所。抗战期间,阜丰面粉厂和申新二厂、九厂等先后开办职工子弟小学。民国37年,建立第一所市立小学——普陀国民学校,有4个班级,6名教师。至1949年9月,原区境有市立小学1所、私立小学23所、厂办职工子弟小学9所,并有儿童晚班13所,学生总数9698人。另有一些私塾散布在棚户贫民区。

1950年,区境扩大,划入光复国民学校等7所小学,4所儿童晚班及培德等7所私立小学。是年,学龄儿童入学率为49. 62%,但仍有大批劳动人民子女要求入学,政府限于当时国家经济,不可能创办更多小学满足需要,便在药水弄、朱家湾、潘家湾、潭子湾等棚户区允许开设私塾200所。入塾学生达4000余人,居全市各区之首。1951年,新建长寿路第一小学,并改建光复西路第一小学等6所小学,开办两部制,增设儿童晚班。对私立小学进行整顿和扶植。对私塾,除合并成普光等10所小学外,其余逐步淘汰。在向工农开门的方针指导下,劳动人民子女入学率从1949年的53.2%,增加到1955年的77%以上。1956年,全区私立小学改为公办,同时接办华东纺织工业管理局所办的5所职工子弟小学,停办儿童晚班,撤销尚存私塾。1955~1958年间,陆续兴建光新路第二小学、回民小学等10所小学。1950~1958年,江南造纸厂等单位先后开办职工子弟小学17所。1957年,有关街道开办首批民办小学3所,1958年增至58所。是年,全区有各类小学137所,学生总数7.78万人。学龄儿童入学率在96%以上,基本普及了小学教育。1959~1965年,境内陆续新建大批居民住宅,小学生入学人数逐年增加。先后新建公办曹杨新村第六小学等15所学校,并发展民办小学,扩大两部制。至1965年,全区有公、民办小学131所,学生总数12.92万人。1970年起,区内学龄儿童人数逐年下降。1971年,小学生入学年龄由7足岁改为6足岁半。一批民办小学撤并,职工子弟小学缩小办学规模。长寿路第三小学等9所小学先后改办为中学。至1976年,两部制全部停办。是年,全区有小学97所,学生总数降至近5万人。1978年,小学入学年龄改为6足岁。同年,开始调整学校布局,职工子弟小学相继停办,民办小学陆续改为公办。1980年,全区在校小学生降至28754人。

第七个五年计划期间,学龄儿童人数逐年回升,全区小学入学人数净增2.65万人,出现小学入学高峰。为解决校舍不足的矛盾,新建沪太新村第一小学等8所学校,改建或加层扩建昌化路小学、曹杨新村第四小学等35所学校。1988年秋,采取小学读完五年级后,提前进入中学读预备班的措施。1979~1990年,全区学龄儿童入学率每年均保持在99. 9%以上。

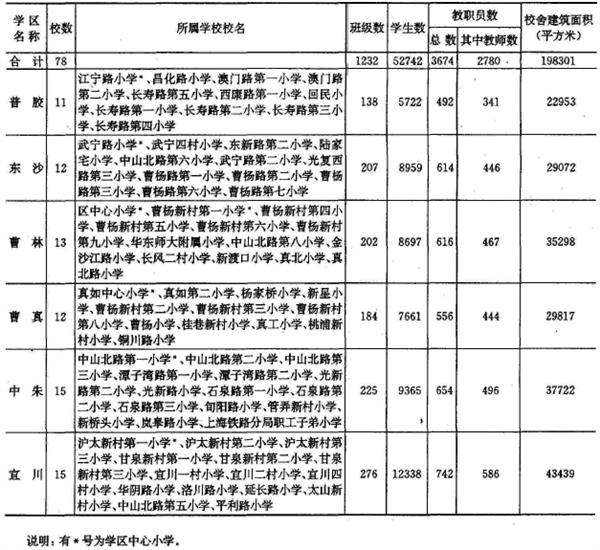

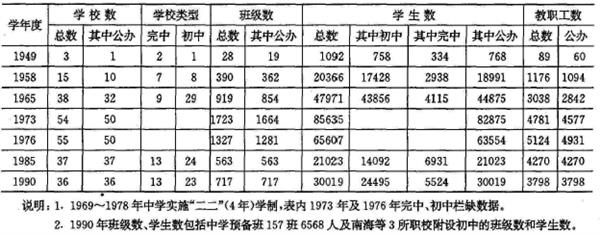

区小学教育事业情况表

1990年全区小学情况表

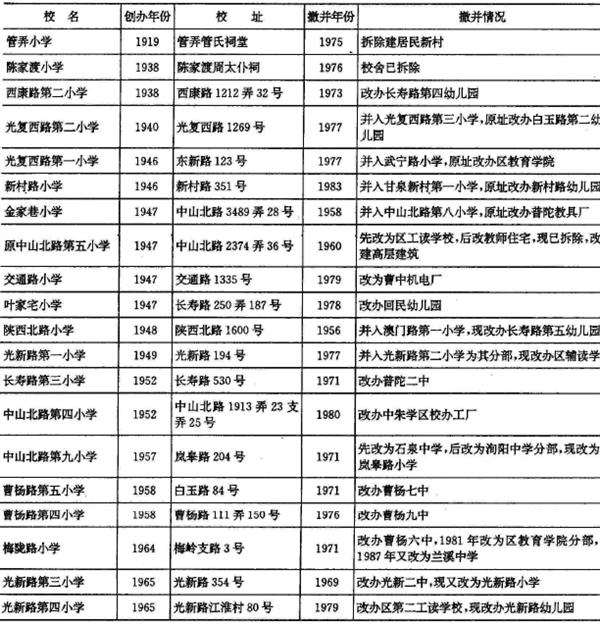

1949-1990年全区公办小学撤并情况表

1981年10月,全区小学分设5个学区,每学区设中心小学,负责本学区各小学行政管理和业务辅导工作。1984年,真如镇划入区境后,增设曹真学区。1990年全区有6个学区为:普胶学区辖普陀路、胶州路2街道各小学;东沙学区辖东新村、沙洪浜2街道各小学;中朱学区辖中山北路、朱家湾、石泉新村3街道各小学;宜川学区辖宜川新村、甘泉新村、沪太新村3街道各小学;曹林学区辖曹杨新村、林家港2街道各小学;曹真学区辖曹安路街道、真如镇各小学。

二、中学

民国14年(1925年),潘氏公学始设初中部。民国17年,公学停办。原址改办私立上海中小学。民国19年,设私立国华中小学,民国29年停办。民国27年,华童公学迁马白路(今新会路)。民国34年抗战胜利后,改名市立晋元中学。同年,私立上海中小学改名私立力行中小学。民国37年,新办私立建华中学于长寿路782号。1949年,原区境有市立中学1所,私立中学2所,有教职工89人,学生1146人,占全区总人口数0.65%。当时全市中学生数占市总人口数的1.4%。

区境吴淞江以北地区,从民国14年起,曾先后办有大夏、暨南等大学的附属中学,抗战爆发后均停办。抗战胜利后,民国35年建真如初级中学。

1949年6月,市人民政府接管了晋元中学。1952年,将力行和建华2所中学合并为市立五一中学。1953年,新建曹杨中学,并招收归国侨生,这是上海解放后第一批新建的3所完全中学之一,也是全市招收侨生的3所中学之一。1954~1957年,建曹杨第二中学等7 Pfr中学。1957年,市教育局将中学的管理权下放给区教育局。1958年,华东师范大学设附属第二中学,申新九厂等单位开办4所职工子弟中学,区工商联同仁集资创建民办勤业中学。是年,全区有中学15所,学生20366人,教职工1176人。

1960~1962年,因区境扩大,建造许多新村住宅,迁进大量居民,小学毕业生数逐年上升,升学矛盾突出。1963~1965年,新建中学22所、半工半读初级中学2所和技校1所。1963年,在药水弄拆迁江苏药水厂、耐火材料厂等工厂,改建成西康中学等5所学校。是年,小学毕业生升入初中的达95%。1965年,全区有中学38所,学生47971人。“文化大革命”初期,全区中学停课。1969年上半年复课。学制由“三三”制(6年)改为“二二”制(4年),名为“普及高中”。1970年起,实行春季招生。长寿路三小等9所小学改办为普陀二中等9所中学,又陆续新建东新中学等9所中学。至1976年,有中学55所,学生65607人。

“文化大革命”后,1978年恢复秋季招生。1979年,中学学制恢复三三制。中共十一届三中全会后,调整布局,先后将江海等18所中学分别改办为小学、中专和职校。1985年4月国家颁布并实施《义务教育法》。1988年起,为解决小学生入学高峰的矛盾,读完小学五年级的学生提前进入中学预备班。1989年和1990年先后新建管弄中学和铜川中学。1990年全区有中学36所,其中完全中学13所,初中23所,学生30019人。小学应届毕业生全部升入初中。

区中学教育事业情况表

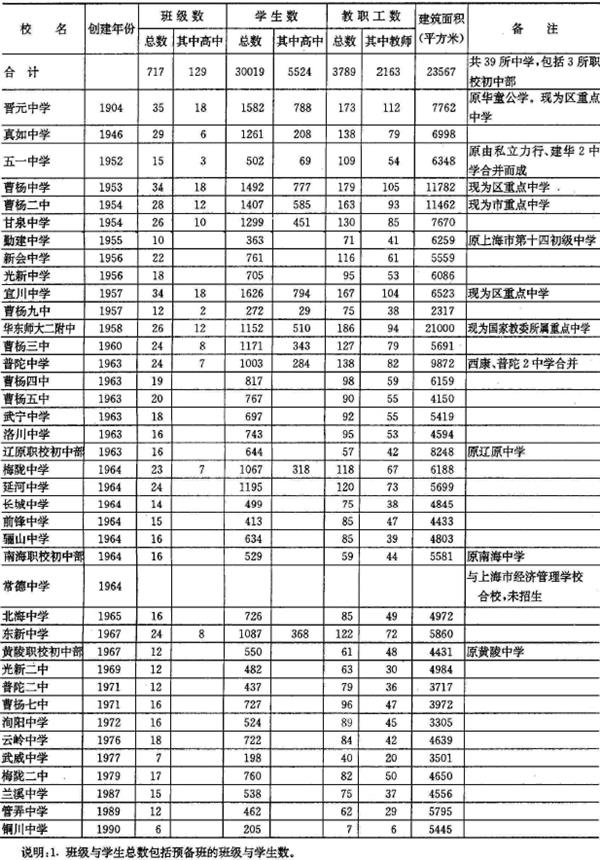

1990年普陀区中学概况一览表

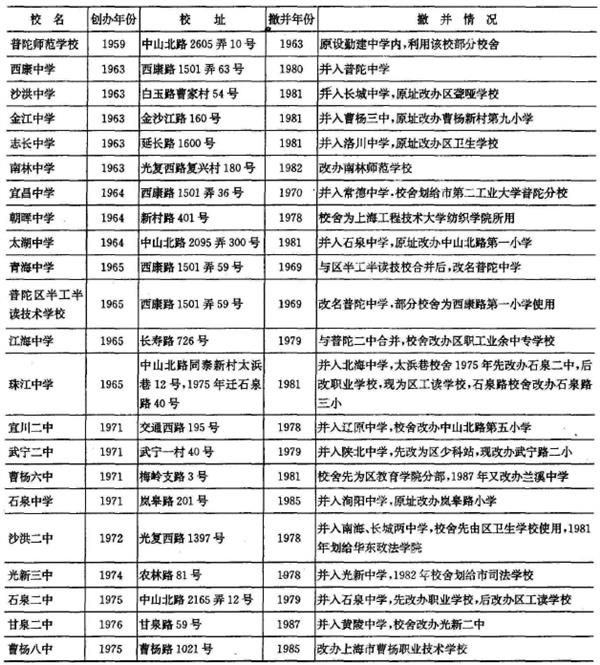

1949- 1989年公办中学撇并情况表

第二节 思想品德教育

民国时期,境内公私立中小学均有训膺制度,小学高年级和初中有童子军组织。解放后均废。中学开设政治课,小学设政治常识课。50年代初期,在学生中进行“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物”的“五爱”教育。在1950~1951年的“抗美援朝”运动中,爱国学生纷纷参军参干,单晋元中学就有100名学生入伍。

1955年,对学生进行思想品德规范教育。1957年,批判教育“脱离生产,脱离实际”的倾向,师生参加社会政治运动,开展生产劳动,实行勤工俭学。部分学校建立了小工厂、小农场。但是,由于学生参加社会活动和生产劳动过多,影响了正常的教学秩序。1961年实施市教育局颁布的《学生守则》,加强品德纪律教育。1963年,中小学全面开展学雷锋、“创三好”(身体好、学习好、思想好)活动。

“文化大革命”期间,学校内极左思潮泛滥,学生思想混乱。中共十一届三中全会后,经过拨乱反正,1979年起,重新贯彻中小学《学生守则》,恢复学雷锋活动。开展“五讲”(讲文明、讲礼貌、讲道德、讲秩序、讲卫生)“四美”(心灵美、行为美、语言美、环境美)“三热爱”(热爱祖国、热爱社会主义、热爱共产党)教育活动。尔后,对学生进行社会主义初级阶段党的基本路线教育,鼓励他们立志做有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”人才。1986~1988年,在贯彻市教育局和国家教委先后颁布的中小学《德育大纲》和《学生日常行为规范》中,北海中学和江宁路小学成绩显著,后该两校被命名为示范学校。

1987年,实施市颁布的《青少年保护条例》,对中小学生开展法制教育,并重视对青少年犯罪行为早期预防和综合治理。1990年,区教育局被评为市法制教育先进集体。

1987年,区制定《中小学美育实施纲要》(简称“美育纲要”),在11所中小学试行。1990年,《美育纲要》在全区中小学实施,各校还在班团队活动中注意美育与德育相结合。1987~1990年,全区中小学举办艺术节和美育节共5届。

80年代,全区中小学广泛开展“爱五旗”(国旗、党旗、军旗、团旗、队旗)教育,开展爱普陀、爱家乡、爱祖国的国情地情教育,学生思想品德有明显进步。至1990年底,曹杨二中等5所重点中学学生建立19个中共党章学习小组,有15名学生被批准加入中国共产党。

第三节 教学

解放前,境内华童公学系参照英国剑桥大学、香港大学入学试题设置课程。部分中小学随意设置课程,确定课本。

1949年8月,市教育局颁布《暂行中学课程时间表(全日制)》,明确规定统一的课程设置和教材。同时,组织教师参加市中学各科教学研究会,加强指导。解放初期,组织区中小学教师学习苏联凯洛夫的《教育学》,引进部分苏联教材,确立了“以教学为中心,以课堂为中心,以教师为中心”的学校教学秩序,忽视了劳动教育和社会实践。1954年,中共中央指出了这一倾向。全区学校开始增设生产技术课,鼓励学生课余参加工农业生产劳动。1958年,在“大跃进”运动影响下,学校经常停课参加社会活动和生产劳动。用大搞群众运动的办法搞教育。在教学上搞突击、评比、竞赛和统测,提出在短期内“百分之百消灭留级生”等不科学口号,使教学质量下降。1961年起,恢复学校工作以教学为中心,提出加强各科“双基”(基础知识教学和基本技能训练)教学,把学生参加劳动列入教学计划,同时加强教学研究活动,区建立中学各科教研中心组,还组织中小学教师进修和备课活动。1962年,实施教育部颁发的《全日制中小学工作条例》(简称《小学40条》和《中学50条》),教学质量回升较快。

“文化大革命”期间,学校以“阶级斗争”为主课,理科改设《工业基础知识》、《农业基础知识》等课;文科以“大批判”开路,以《毛主席语录》为基本教材;音乐课专唱“语录歌”和“样板戏”等。1974年,全区中小学陆续成立工农兵讲师团,由工农兵给师生讲课。同时实行“开门办学”,学生主要时间在校外学工、学农、学军,学校教学秩序极为混乱。

“文化大革命”后,拨乱反正,恢复“六、三、三”学制以及招生考试制度和升留级制度,初步恢复了学校教学秩序。中共十一届三中全会后,学校工作重点转移到以教学为中心上来。1981年起,采取积极措施,加强教学力量薄弱的学校,改进各科教学。经过多年努力,教学质量明显提高。梅陇等5所中学先后被评为市加强初中教育先进单位。曹杨七中总结的“优化教育环境、优化教师队伍、优化教学过程,提高教育质量”的经验在全市推广。在此期间,还在全区推广华东师大二附中、区中心小学和中朱学区各小学大面积提高教学质量的经验。1986年,江宁路小学试行教学过程规范化、制度化的教学流程管理办法,后在全区各小学实施。

1982年,有6所中学成为区的劳动技术教育基地。1984年起,区先后编写劳动技术课试用教材8种。1987年,成立区劳动技术教育中心,承担全区高中一年级学生金工“双基”教学任务。1988~1990年,先后接纳学生3000余人。1990年,全区中学均开设劳动技术课;小学改手工劳动课为劳动课。

80年代初,全区中小学广泛开展课外兴趣小组和校外文艺科技小组活动。1983年,曹杨新村第九小学率先开展课外学习计算机活动。1987年,曹杨中学被评为市科技活动先进集体,该校5名学生于1989年赴美国参加第十届国际头脑奥林匹克比赛,荣获第二名。是年,参加课外兴趣小组活动的中小学生占全区中小学生总数的67.8%。

第四节 体育卫生

一、体育

清末,中小学堂均设体操课。民国12年(1923年),体操课改为体育课。小学低年级的体育和唱歌课合并为唱游课。同时,设有课外体育活动。解放后,中小学均设体育课。1951年,中小学开始推行广播操。1956年实行“准备劳动与卫国”体育制度(简称“劳卫制”),各校均成立锻炼小组,有的还成立田径、乒乓、足球、篮球、体操等运动队。1958年,全区中小学一度突击搞“劳卫制”锻炼达标,出现虚假浮夸现象。1961年,贯彻“以教学为主,全面安排”的方针,学校体育课和体育活动趋于正常。

“文化大革命”期间,全区中小学体育课一度改为军体课。中共十一届三中全会后,整修中小学体育场地,至1990年,全区中小学共有体育场地达33.88万平方米,人均体育场地面积,小学为2.66平方米,中学为6.03平方米。同时,根据新颁《体育教学大纲》要求,组织体育教学。1980年,区自编体育基础知识教材,进行教学改革。

1980~1990年,每年开展“晨光杯”广播操评比活动。1982年起,中小学生每天保证有1小时体育活动。1989年,光新路第二小学被评为全国体锻达标先进学校。1990年,市教育局和市体委在延河中学召开课外活动现场会,推广该校体育教学经验。全区中小学体锻达标率,1984年为80%,1990年为90. 6%。1989年,梅陇中学在市民防教育汇报比赛中获第一名。1990年,全区各中学均开展民防教育。

全区中小学运动项目以田径、足球为重点,另有游泳、篮球、排球、体操、射击等项目。至1990年,全区中小学中有市、区田径传统项目学校53所。五一中学、宜川中学、华东师大二附中等校先后被评为全国体育传统项目先进集体,曹杨新村第一小学被评为全国群众体育先进集体。

1985~1989年,在市中小学体育6项系列比赛中,区连续5次获田径男女团体总分第一名。1988年,在市6项配套项目中的足球比赛中,获得男子高中组、初中组、小学组3个单项冠军,并获总分第一名。小学组足球队多次代表上海市参加全国比赛,并2次出访日本,1990年,在市第九届中学生运动会上获田径少年组冠军,并被评为学校开展体育活动先进区。

二、卫生

民国时期,小学常识课中有卫生教育内容,中学设生理卫生课。解放后,卫生教育课程仍循日制。1950年,各中小学先后设医务室或卫生室,配备保健教师。1952年起,各校开展爱国卫生运动,形成制度。同时,在区卫生防疫站协助下,对学生进行传染病预防接种及沙眼、龋齿、蛔虫、近视眼和肺结核等常见病的防治工作。“文化大革命”后,各校设立了红十字卫生站。1979年起,全区在校舍建筑设计标准,教室采光照明,课桌椅配套更新以及饮水卫生、食堂卫生等方面,都作了改进。1980年起,各校建立“学生健康卡”,每学期为学生进行健康检查。1984年起,各校每学期均开展学生防治近视眼宣传周活动,全面推行眼保健操,学生患近率有所下降。但1990年中、小学学生患近率仍分别为61.29%和21. 64%。

第五节 特殊学校教育

一、聋哑学校、辅读学校(班)

1.区聋哑学校

创建于1966年5月。校址在白玉路曹家村54号。全校有教职工44人,其中有3名教师获全国特殊教育先进工作者称号。1973~1989年,共毕业学生239人。1990年,有学生51人。该校学制为九年一贯制,除设置普通小学主要课程外,低年级还增设语言、技能、发音、听力、律动等课。高年级增设木工、制图、缝纫等职业技术课。还成立科技、集邮、舞蹈、合唱、乒乓、美术等课外活动小组。

2.辅读学校(班)

1980年4月,区聋哑学校附设弱智儿童辅读班。1982年8月于光新路后浜114号设立辅读学校,全校有教职员工17人,学生80人。1989年起,宜川新村第一小学和长寿路第五小学均附设辅读班。1990年,全区共有辅读班19个,学生195人。辅读学校学生均为经医院测定智商在40~79之间的适龄儿童。辅读学校(班)的学制为九年一贯制。学生毕业后,由街道民政部门安排工作。

二、工读学校

1960年6月,区民政局和区劳动局联合创办区工读学校。由区教育局配备教职员工。吸收有轻微犯罪行为的青少年学生入学,实行半工半读。校址设于中山北路2374弄40号。1969年停办。1978年复校,改由区教育局和区公安分局联办。校址迁至光新路管弄120号。1979年增设专收女生的区第二工读学校。校址在光新路江淮村80号。同年,又设区第三工读学校,校址在曹杨八村54号。嗣后,生源日减。1983年,区第三工读学校并入区第二工读学校。1986年,剩下的两校再次合并为区工读学校。校址迁至中山北路2165弄12号。

该校以“挽救孩子,造就人才,立足教育,科学育人”为宗旨,加强思想教育和劳动教育,对学生进行全面管理,校内校外教育并举,并进行跟踪教育,巩固率在95%左右。1990年在校学生140人。

第六节 实施《义务教育法》

1986年4月,颁布《中华人民共和国义务教育法》(简称《义务教育法》),区委、区人大、区政府立即组织全区干部学习,并将《义务教育法》内容列入干部普法范围,向各阶层人民宣传。教育系统把《义务教育法》认真对学生讲解,还普遍向家长宣传,基本做到家喻户晓。

一、建立区委、区人大、区政府和区政协协同管教育的制度

区委常委会每年2次讨论教育工作,提出指导性意见。区人大常委会每年讨论教育工作2~ 3次,就发展义务教育的重大问题作出相应规定,还每年组织2次专题视察《义务教育法》执法情况。区政府常务会议每年讨论教育工作7~ 8次,解决执法中所遇到的各种问题。同时,还将任务分解到各有关系统。由区工商局负责杜绝童商现象;由区劳动局负责禁止用工部门招收童工;由区建设委员会、计划经济委员会和财政局密切配合,优先解决入学高峰所需基建项目。对积极支持教育而有影响的企业家、社会活动家,政府定期予以表彰。区政协则就实施《义务教育法》组织视察,并对“流生”等问题写出调查报告。还会同区教育局每2~3年联合召开1次德育工作研讨会。

二、组织中、小学校干部、教师学习贯彻《义务教育法》

中小学干部、教师经过多年学习和实践,逐步树立了以法治教等观念。在此基础上,学校采取多种措施提高教育和教学质量,保证适龄少年儿童“进得来,留得住,学得好”。

三、区教育局对实施《义务教育法》的具体措施

尽可能创造良好的学习环境。5年间,共拆除危房1100平方米;改建校舍15000平方米,大修校舍206500平方米。27所中学和37所小学的校舍校园均修缮一新。还投资70余万元绿化美化校园。1986,1988年和1990年,区教育系统连续3次被评为市绿化先进集体。5年来,除区政府每年拨出专项资金外,还从勤工俭学收益中拨出1000万元,用于改善教学设施。1986年,在全市改善办学条件对口检查中,获一等奖。1988年获单项投资效益团体总分第一。

积极防止流生。区教育局建立流生报告制度,学生半天无故缺课,班主任必须报告校长;一天无故缺课,即进行家庭访问。如家长不知子女去向,即报区教育局和所在地派出所,协同寻找。1990~1991学年度,全区共有流生76人,其中33人已重返学校,安心上课。

严格控制大年龄生退学。区教育局制订并实施《关于大年龄退学的审批权限和程序的规定》,在评价学校工作时,将大年龄退学人数计入初中毕业生总数中的不及格人数。

加强薄弱学校。区教育局采取多项措施,如把改变薄弱学校的面貌列入各有关科室的目标管理内容,定期检查;调整和充实薄弱学校的领导班子;改善薄弱学校的办学条件等。经过努力,薄弱学校的面貌已有很大改观。如中朱学区15所小学,经过多年奋斗,终于走出低谷,进入先进行列。1989年,市委书记江泽民至该学区视察时,曾题词“教书育人”,予以鼓励。

四、《义务教育法》的实施效果

1990年底,全区小学学龄儿童入学率为100 %。小学在校学生巩固率为99. 8%。小学五年级升学考试及格率为98.6%。初中在校生巩固率为99.82%。初中毕业考试及格率为99.04%.

1990学年度,小学教师学历达标率为87. 9%,业务能力合格率为74%。初中教师学历达标率为87.1%,业务能力合格率为79%.小学五年级体育及格率为98. 41%,初中毕业生体育及格率为99.8%。小学生人均占有校舍面积为3.68平方米,中学生为6.9平方米,均高于国家标准的下限。校舍中危房比例为0. 4%。按国家教育标准,全区中学仪器装备率达100%。学校图书,生均拥有数:小学为21册,中学为34册。1990年,全区基本实现九年制义务教育。

第七节 学校选介

一、小学

1.真如镇第二小学

在真如镇后山门10号。占地0. 54公顷,建筑面积2559平方米。其前身为创建于清光绪三十年(1905年)的真如镇初等小学堂。宣统三年(1911年)改为乡立第一国民学校。民国时期,先后改名为乡立第一小学、市立真如小学、市立真如中心国民学校。解放后,改名为真如区中心小学、西郊区第三中心小学、真如小学和长征中心小学。“文化大革命”期间,改名为五星小学。1976年,复名为长征中心小学。1985年改现名。该校美术教师用粉笔进行雕刻,颇有特色。其作品1986~1988年连续3年获优秀奖。1990年有班级17个,学生713人,教职工59人。

2.曹杨新村第一小学

创建于1952年。校址在棠浦路50号。占地1. 1公顷,建筑面积3720平方米。该校一贯重视学生的品德教育。I960年被评为市少先队优秀集体。80年代以来,针对工人新村家庭组成的变化以及独生子女的特点,探索学生思想品德教育系列化的方法。在教学改革中,从注意培养学生语文自学能力入手,带动各科教学的改革。在体育方面,以普及为主,坚持田径运动的传统项目训练。1979年,被评为全国群众体育先进集体。1981-1990年,连续10年被评为市体育达标先进学校。1959年和1987年先后被评为全国卫生红旗单位和全国红十字先进集体。

1980年起,为中心小学建制。1990年有班级27个,学生1335人,教职员工71人,其中有中学高级教师1人,小学高级教师19人,有8名教师获市级以上荣誉称号。

3.区中心小学

校址在曹杨四村188号。占地1.33公顷,建筑面积2700平方米。其前身为曹杨新村第二小学,创建于1953年。1956年改现名。学校有听课室、电化教室、自然实验室、计算机房、美术室、音乐室、音乐舞蹈室等现代化设施,是新教材教法的试点单位。1979年设说话训练课,提高学生语言素质。该校少先队活动极为活跃。1986~1988年先后多次开展艺术节和科技节等全校性大型活动。大队部还建立“小书迷协会”等组织,1987年以来,先后荣获全国各族儿童“勤巧小队”友谊赛一等奖、市第七届“布谷鸟”音乐节声乐一等奖、全国红领巾小建设竞赛优秀奖等,还被评为市少先队银星大队和全国红旗大队。1988年,1名学生被评为市少先队员标兵。

1990年,有班级25个,学生1147人,教职员工66人,其中有教师65人。教师中有中学高级教师1人,小学高级教师19人。有8名教师获市级以上荣誉称号。

二、中学

1.晋元中学校

址在东新路341号。占地1.87公顷,建筑面积7762平方米。其前身为创建于清光绪三十年(1904年)的华童公学。原址在克能海路(今康乐路)。民国27年(1938年)迁入区境马白路(今新会路),后改名模范中学。民国34年为纪念抗日将领谢晋元,更名晋元中学。1956年,改名为陕北中学。1958年迁现址。1984年,恢复晋元中学校名。现为区重点中学。学校富有革命爱国传统。五卅运动期间,学生募集大洋1019元,接济罢工工人;八一三事变后,学生积极声援慰问抗战八百壮士。民国34年5月,该校由中共地下组织领导师生开展爱国革命活动。1984年8月,在校园内建立谢晋元塑像。学校每年均进行“话校史,颂英雄”的爱国革命传统教育。

1990年,有班级35个,学生1582人,教师112人,其中高级教师23人。有7名教师获市级以上荣誉称号。另有职工62人。

2.曹杨中学

创建于1953年,校址在白玉路91号。占地3.6公顷,建筑面积11782平方米。1953~1965年,先后招收海外华侨子弟804人。该校重视品德教育和劳动教育。1957 ~1963年,先后有57名初中毕业生奔赴市郊和边疆参加生产劳动。1978年进行教育改革,其特点是:理顺教材结构,并把选修课和课外活动列入教学计划。开展优化教学过程的教学,重视整体设计,做到智能结合,讲练结合,教学手段现代化。

该校现为区重点中学。1990年有班级34个,学生1492人,教师105人,其中高级教师21人。另有职工74人。教职员中获市级以上荣誉称号的有15人。

3.曹杨第二中学

创建于1954年。校址在梅川路160号。占地9公顷,建筑面积11462平方米。该校50年代即重视劳动教育。1958年第一届初中毕业生有10多名学生到近郊务农。他们还向全市初中毕业生发出倡议,推动了全市学生参加农业生产劳动热潮。是年,学校自办农场和工厂,开展勤工俭学活动。

1978年,被列为市重点中学。1980年后,建立严格的教学管理制度和质量管理制度。1985年开始实行校长负责制,制定教师工作量核定办法,建立岗位责任制和学生评教等制度。1986年起,被评为市中学思想政治课全面改革的7所中学之一。1987年,该校成立“社会实践中心”。1977年以来,该校先后被评为市文教系统先进单位、市文明单位和市卫生先进单位。

1990年,有班级28个,学生1407人,教师93人,其中高级教师23人,另有职工70人。有11名教职员获市级以上荣誉称号。

4.宜川中学校

址在华阴路101号。占地4. 5公顷,建筑面积6523平方米。创建于1957年,始为初级中学。“文化大革命”后,改为完全中学。1986年,开展“教法”展览活动,展示语文科自学指导法,化学科尝试法,地理科读图自学法等教改新面貌。1987年被列为区重点中学。1988年,压缩必修课课时,增加选修课,加强对学习困难学生的辅导。同年,进行管理体制改革。1987~1988年,学校研制成“微机测评分析处理系统”,并用于课堂教学。该校还有计划地组织学生参加工厂劳动,曾被评为市勤工俭学先进集体。1981年,沈家善被评为全国优秀体育教师。1984年,赵林林被评为全国优秀班主任。1985年,体育教研组被评为全国先进集体。

1990年,有班级34个,学生1626人,教师104人,其中高级教师19人。有9名教师获市级以上荣誉称号。另有职工63人。

5.华东师范大学附属第二中学

创建于1958年。校址在枣阳路600号。占地4. 5公顷,建筑面积2.1万平方米。80年代,得到联合国开发计划署的援助,购置先进的教学设备。

该校素以文理科并重著称。1963年,列为市重点中学。1978年,列为国家教育部重点中学。是年始,该校进行教学改革,由单科改革转向综合改革,使学生既有个性特长,又能全面发展。1985年和1987年,国家教委对15个省市中学初三、高三英语和初三语文、数学测试,该校英语成绩名列榜首,语文、数学成绩名列前茅。1979年以来,学生参加国际级竞赛获一、二等奖的有23人次。1983年,该校参加联合国教科文组织“亚洲教育革新为发展服务联系中心”(AFEIO),先后派12名教师赴国外进修和考察。还和日本大阪教育大学附属平野学校、澳大利亚悉尼希尔斯学校建立友好关系。1986年开始招收外籍学生。

1990年,有班级26个,学生1152人,教职员工186人,其中高级教师38人。