第五章 妇幼保健

第一节 妇女保健

民国时期,区卫生事务所设有妇幼保健组,工作人员7人,妇女分娩大多由产婆接生,产妇常因产褥热、难产而死亡。1953年6月,区设妇幼卫生保健所,所址在长寿路223号。同时,将天助桥诊疗分站妇幼组改建为妇幼保健站,站址在潭子湾路143弄10号。共有医师、助产师、护士、保健员等19人。妇幼保健站、所建立后,开展产前检查、上门接生、培训产婆,逐渐形成了区妇幼保健站所、街道医院妇幼组及工厂保健站等三级妇幼保健网,并成立了区妇产科协作组。

一、普及新法接生

1949年,全区孕妇死亡率高达15%,新生儿死亡率高达200%,1950年全区新法接生率仅为29.1%,后经区卫生科对102名产婆进行培训,推广新法接生,至1953年12月,新法接生率上升到92.28%。尔后,随着医疗条件的改善,全区逐步普及了住院接生。

二、妇女病普查普治

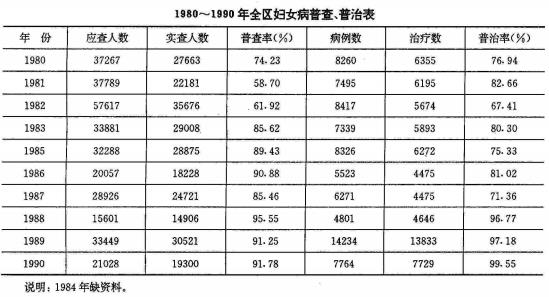

1950~1952年,区卫生科重点对患有梅毒孕产妇按驱梅疗程彻底治疗。1957~1966年,大力开展对滴虫阴道炎、霉菌等常见病的治疗与预防。70年代末,进一步开展对妇女常见病、多发病及严重危害妇女健康的子宫脱垂、恶性肿瘤的普查普治,做到早诊断、早发现、早治疗。建立妇科肿瘤患者手术后随访制度。80年代以来,普查普治做到经常化、制度化,普查普治率不断提高。1988、1989 年普查率为95.55%和91.25%,普治率为96.77%和97.18%。

三、妇女“四期”保护

全区从1953年开始,对妇女开展青春期、孕妇、产期、哺乳期(“四期”)保护。对各工厂的厕所、浴室进行改造,将座式便位改为蹲式,将盆浴改为淋浴。还设立女工冲洗室,发放月经带,建立月经卡。在月经保健的基础上,对早孕妇测定基础血压,发现有高危因素者定期随访,增设孕妇休息室。对怀孕7个月后的妇女,给予工间休息。1980年全区工厂怀孕12周建卡率仅2.07%,1988年上升到89.88%。1980~1990年,全区妇幼保健医务人员共家访25万余人次,产后家访率达100%;到1990年底,全区孕产妇和围产儿的死亡率分别降低到2.81/10万和8.69%。

第二节 儿童保健

解放初,全区儿童保健工作比较薄弱,设备简陋儿童保健工作人员仅13人,正规儿科医师仅1人。1953年,成立区妇幼保健所。1956年从区妇幼保健所划出部分人员,成立区儿童保健所,所址在长寿路223号。经与区工会、妇联及各医院保健科配合工作,提高托儿所的保健业务水平,指导对佝偻病、营养不良等儿童疾病的防治。街道医院儿童保健人员与工厂保健站建立月会制度,进行具体业务指导。托儿所解放前夕仅4所,1990年发展到305所,工作人员3162人,入托儿童26350人,形成了健全的儿童保健网络。

一、儿童疾病防治

1950年,全市5岁以下儿童的死亡率高达29.1%。解放初期,儿童保健工作的重点是对危害大、发病多、死亡率高的传染病进行防治。1958年麻疹大流行,全区发病2761例,死亡仅15例。1961年以来,多次对佝偻病、营养不良等疾病进行矫治,1962年对8189名托儿所儿童进行体检,查出营养不良体弱儿童456人,占5.6%;1973年为3298名儿童健康检查,查出佝偻病451例,营养不良422例,治愈率为40.76%。同时,还加强了对早产儿的保健工作,配备专职人员对出生体重低于2500克的早产儿进行家庭访视、指导、护理、喂养,以提高成活率。1953年,全区婴儿死亡人数占总死亡数的16.68%,而1988年下降为2.66%;新生儿死亡率也从1956年的13.93%,下降到1988年的6.88%。儿童健康水平逐步提高,根据每隔10年对儿童体格发育情况的调查分析,80年代与70年代相比,平均体重增加0. 5公斤,身高平均增加0.8厘米。

二、儿童教养保健

自60年代以来,经过历年培训,形成了一支具有一定专业文化知识、年轻化的保育队伍。70~80%的中、青年保育人员达到了“四会”(会预防接种、会体格检查、会治常见病及小伤处理、会管理儿童饮食)、“两抓”(抓保健制度落实、抓传染病管理),提高了幼儿的保育质量。对散居儿童,各街道医院开设儿童保健门诊,按常规定期进行体检和测量身长体重。按临床、x线、生化三次检查诊断佝偻病,以保证儿童身体素质。

第三节 计划生育技术指导

1957年国家发出控制人口的号召后,全区各医院即开展计划生育技术指导工作。1963年,区产院、中心医院、利群医院和纺一医院开展了人工流产、放节育环和做绝育手术的工作。区产院和纺一医院等还开设节育门诊。这些医院还培训技术骨干,建立外科、妇产科、宣传培训3个专业小组。各街道医院也对地区进行宣传、培训和技术指导。至1990年全区做计划生育手术的专业技术人员已发展到17人,开展手术的单位也增加到9个。有13个医院设立了计划生育咨询门诊。1980~1990年期间,全区每年进行计划生育手术约为2.68万例,手术质量较稳定,无重大事故发生。

全区计划生育避孕药具的指导经历3个阶段:50年代,避孕方法主要有男、女结扎、女方放环和男方使用避孕套,避孕工具由药房代购代销。60年代避孕工具品种增加,有男用避孕套、女用避孕膏、药片、子宫帽等。 医疗单位在做好节育手术的同时,还开设避孕门诊及咨询门诊。80年代为普及阶段。1980年全区计划生育宣传员上门访视5000余人,技术指导700余人。1989年为普及人口理论知识、计划生育方针政策、避孕知识、优生优育知识,全区开展了对育龄男女的培训,1990年底全区应教育培训197150人,已教育培训158709人,占80.50%。

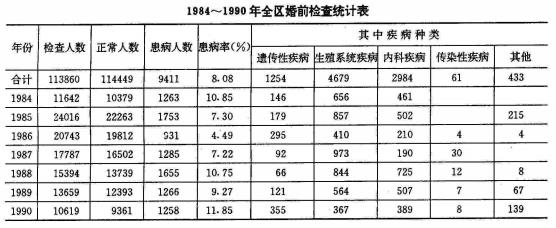

为提高民族素质,优生优育,全区从1981年开始实行婚前检查。婚前检查由1981年的2556入增加到1989年的13659人,受检率由9.2%上升到133. 54%(含外区来区检查者)。婚前检查中发现检查对象有影响婚育的疾病,根据不同情况作具体指导,落实措施率达100%。