在1956-1978年间的社会主义计划经济体制背景中,普陀区的发展完全纳入了上海市的统一规划与管理。历经第一个五年计划建设、第一次工业改组、第二次工业改组、“大跃进”等重大政策的影响,普陀作为老工业区的产业结构发生了很大变化,随着大批中小企业的撤并、转产、外迁,重工业的比重大大提高,机电、仪表、化工、建筑材料等行业特色更加突出。1966- 1976年间,普陀经济发展出现了较大波动,但一些特殊的工业部门仍有一定发展。

一、第一次工业改组中的结构调整

1956年,上海在完成私营企业社会主义改造的基础上开始了第一次工业改组,目的是对集中过多的工业企业进行裁并改组。根据产品相同、工艺相近和便于协作、服务的原则,按行业“装袋子”“梳辫子”,根据“产品相近,地区相近”的原则采取“分片管理,以点带面”的办法,以大带小,以先进带落后,把全市工厂从2.26万家裁并改组为1.63万家,并按行业建立74家专业公司,连同原已建立的由中央领导的9家公司,共计83家行政性专业公司,分别按行业归口领导。同时,以联营办法由2557家中心厂带动11958家卫星厂,其中已经选定的中心厂一般都是规模较大、组织健全、管理能力较强的企业。中心厂和它所管理的卫星厂,实行统一管理、分散生产、各计盈亏的办法,根据需要再逐步合并生产,或仍然长期保留分散生产的方式(1)。此外,2074家工厂则继续保留,令其作为独立厂,继续发挥自己的生产力,这些独立厂都是产品比较特殊的,或品牌闻名的企业(2)。截至1956年7月初,各专业公司派出3100多个公方代表到合营企业中去;中心厂和基层企业的私方人员,也按照“大部不动、小部调整”的原则和工商界进行协商安排。

1956年5月22日,普陀区新合营厂中心厂即着手进行各项调整准备工作,7月初正式开始调整。普陀区原有新公私合营厂889户,成立了119个工作组,经过调整以后,属于普陀区领导的独立厂、中心厂及其系统内各厂共有612户,其中有163户是其他区划归普陀区领导的。普陀区划出给其他区领导的有347户,另有94户在此次调整中结合困难户安排并人其他厂。这次调整以后,中心厂与独立厂共有152户,比调整前增加了28%,平均每个中心厂代管不到3户半,代管户数在10户以上的仅有8户,最多亦只代管17户,较之调整前平均一个中心厂代管户数在6户半以上、最多要代管37户的情况有了显著的改进,代管户数减少,产品种类亦从过去复杂到单纯,如大中华缫丝厂在调整前代管24户,产品种类很复杂,除制造各种螺丝以外,还为水电、电话公司、制钉厂、玻璃厂等出产他们所需用的各种工具有10多种,经过调整代管6户后,产品只有木螺丝、机器螺丝和铆钉三种,对生产与改造工作的领导上都带来了很大的方便。跨区方面,109户中心厂中,其系统内各厂不跨区的有52户,占半数不到,跨1-3个区的有51户,跨4个区的有4户,跨5个、6个区的各只有1户(3)。详见下表:

表4-6 中心厂调整总体情况表(4)

|

项 目

|

合计

|

独立厂

|

中心厂

|

中心厂系统内各厂

|

|

本区

|

外区

|

|

重工业

|

357

|

27

|

61

|

190

|

79

|

|

轻工业

|

121

|

5

|

20

|

46

|

50

|

|

纺织工业

|

134

|

11

|

28

|

61

|

34

|

|

共计

|

612

|

43

|

109

|

297

|

163

|

表4-7 中心厂系统内各厂跨区分布情况表(一)(5)

|

项目

|

合计

|

江宁

|

长宁

|

新城

|

闸北

|

提篮桥

|

卢沙

|

邑庙

|

虹口

|

榆林

|

徐汇

|

黄浦

|

蓬莱

|

杨浦

|

北郊

|

西郊

|

|

重工业

|

79

|

18

|

8

|

10

|

15

|

10

|

7

|

2

|

2

|

1

|

—

|

1

|

2

|

—

|

2

|

1

|

|

轻工业

|

50

|

24

|

8

|

6

|

—

|

—

|

3

|

—

|

1

|

1

|

2

|

1

|

1

|

—

|

1

|

2

|

|

纺织工业

|

34

|

6

|

8

|

3

|

—

|

1

|

—

|

6

|

2

|

2

|

2

|

1

|

—

|

3

|

—

|

—

|

|

共计

|

163

|

48

|

24

|

19

|

15

|

11

|

10

|

8

|

5

|

4

|

4

|

3

|

3

|

3

|

3

|

3

|

表4-8 中心厂系统内各厂跨区分布情况表(二)(6)

|

项 目

|

中心厂数

|

跨 区 情 况

|

|

跨区厂数

|

跨一个区

|

跨二个区

|

跨三个区

|

跨四个区

|

跨五个区

|

跨六个区

|

|

重工业

|

61

|

29

|

15

|

7

|

3

|

2

|

1

|

1

|

|

轻工业

|

20

|

15

|

5

|

6

|

3

|

1

|

——

|

——

|

|

纺织工业

|

28

|

13

|

9

|

2

|

1

|

1

|

——

|

——

|

|

共计

|

109

|

57

|

29

|

15

|

7

|

4

|

1

|

1

|

从以上统计数字来看,中心厂所属工厂跨区的比例很高,有的区之间相距很远,如隆昶针织厂代管6户,跨长宁、徐汇、提篮桥、虹口四区,横跨上海的东西南北,召集一次会议的大部分时间都耗费在路上,很不方便。此次中心厂调整,全市15个市区和3个郊区,除东昌、东郊区外,都有普陀区领导的厂。

第一次工业改组是以扩大企业规模为标志的产业集中化。虽说第一次工业改组还有很多需要改进的地方,但是通过公私合营的契机改变了上海的工业管理机制,建立了自上而下的工业局——专业公司——中心厂的工业管理体制,同时规制了很多浪费社会资源的中小企业,使上海的工业发展环境得到了很好的改善,使公私合营之后混乱的生产高潮在可控的、有计划的管理体制下向有利于工业生产的方向发展。1956-1960年间,经过裁并改组,普陀区的工厂数减为180家,分别由纺织、轻工、机电、化工、仪表、粮食、手工、冶金、出版、卫生、商业等11个工业局管理,形成了市属工业的行政管理体制。

第二次工业改组中的工业调整

1958年5月,中央政府通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,正式掀起了“大跃进”运动的高潮。“大跃进”运动在生产发展上追求高速度,以实现工农业生产高指标为目标,要求工农业主要产品的产量成倍、几倍甚至几十倍地增长,这就要求上海这个全国的工业基地最大地发挥自己的作用,努力发展高精尖行业以及重工业。

1958年5月16日,上海市计划委员会起草的《1958-1962年上海工业发展规划纲要》中,对上海的工业发展提出了新的目标,要求在第二个五年计划期间,上海工业应以重工业为中心,主要向高级的、精密的、大型的方向发展,多搞新产品,同时适当发展原材料工业,到1962年,全市工业生产总值是1957年的2.25倍,每年增长速度为26.6%,其中重工业的增长速度要大于轻纺工业,尤其是要求机电工业要增长6倍之多(7)。

1958年下半年之后,上海的工业方针进行了新的改变,即从之前的通过裁并工业企业“充分利用”旧的生产能力,变成了通过扩建、新建若干工业企业,发展高精尖行业,打造新的生产能力,以带动全国的发展。在1959年2月25日的上海市委工业会议上,柯庆施发表了《鼓足干劲,加速提高劳动生产率,实现更大更好更全面的跃进》的讲话,讲话中提出“上海工业生产的方针,既要满足市场的需要,又要向高级、精密、大型、尖端的方向发展,两者不可偏废”,并对上海面临的生产困难提出了两个解决方法:“扩建、新建若干工业企业,增加工人,增加工业生产能力”以及“加速提高劳动生产率”,并突出强调了最重要的是后一种方法(8)。

这种工业生产方针的转变打破了行业之间的界限,一大批原来属于轻工业以及纺织工业的企业并入到相关重工业以及高精尖生产部门之中,比如1960年1月20日,上海市人民委员会把10个大中型轻纺工厂(共计职工1.8万人)转产仪表电子产品(9);从肥皂厂转产合成洗涤剂,卷烟厂转产手表,火柴厂转产塑料制品;1960年8月,为了支援快速发展的无线电、电子和精密机械等行业,上海市纺织工业压缩棉纺锭216292枚、织机388台,将相关棉纺织厂的厂房连同职工12204人转业划归新兴的仪表和精密机械工业,分别改建为无线电厂、微型电机厂以及微型轴承厂(10)。根据中共上海市委的统一部署,上海市轻工业抽调年富力强的骨干力量(绝大部分是男职工),支援冶金、化工系统等共26042人,其中支援钢铁行业22603人(11)。第二次工业改组与第一次工业改组的出发点有很大不同。第一次工业改组重在梳理行业企业,复活生产能力;第二次工业改组重在生产,激活全国的生产能力。第二次工业改组方针是:根据产品发展方向结合技术改造迅速改组生产,有计划地组织各厂转向生产高精尖产品,压缩和淘汰生产一般产品。在这次工业改组中,平口袜、普通内衣、织带、衬衫、服装、普通染色布、纺织器材等行业被主动地压低了生产计划,更多新产品被提到了生产的最前线,加速技术改造,改装与更新老厂陈旧设备。在此政策背景下,1958年以后,普陀区新建扩建的上海第八钢铁厂、英雄金笔厂、上海人民机器厂等,都是在合并几十家小企业、装备先进技术基础上形成的骨干企业。1958-1960年,普陀区根据全市统一规划,采取调整措施,从生产能力过剩的行业中腾出厂房和劳动力,支援急需发展的行业,大幅度减少棉纺织业,有10家棉纺织厂改为机械、电子、仪表、化纤等行业。

表4-9 1958-1960棉纺织业行业结构调整一览表(12)

|

序号

|

原棉纺织企业

|

调整后企业

|

|

1

|

新生棉纺织厂

|

上海纺织机电厂

|

|

2

|

广勤纱厂

|

上海纺织轴承一厂

|

|

3

|

大丰纱厂

|

上海第三纺织机械厂

|

|

4

|

大同纱厂

|

上海纺织机件制造一厂

|

|

5

|

崇信纱厂

|

上海无线电一厂

|

|

6

|

申新第二棉纺织厂

|

上海无线电二厂

|

|

7

|

鼎鑫纱厂

|

上海无线电六厂

|

|

8

|

统益纱厂

|

上海第十一化纤厂

|

|

9

|

信和纱厂

|

上海第十二毛纺织厂

|

|

10

|

丽新一厂

|

丽新织造厂

|

同时,为响应上海支援全国的号召,又有10家100人以上工厂的技术设备和职工迁往外省,其中有7家是纺织印染厂。

表4-10 1958年后工厂外迁一览表(13)

|

序号

|

企业名称

|

迁往地区

|

|

1

|

天一印染厂

|

湖北省汉口

|

|

2

|

信孚印染厂

|

河南省郑州

|

|

3

|

中孚绢丝厂

|

江苏省泗阳和内蒙古扎兰屯

|

|

4

|

振华袜厂

|

陕西省西安

|

|

5

|

中原毛巾厂

|

河南省开封

|

|

6

|

华丰面粉厂

|

安徽省合肥

|

|

7

|

中华搪瓷厂

|

山东省济南

|

|

8

|

振华橡胶厂

|

河南省洛阳

|

|

9

|

同济印染厂

|

江西省九江

|

|

10

|

丽新织造厂

|

四川省阆中

|

这一时期,在全国上下大搞发明创造的“大跃进”运动中,普陀区发生了两件轰动全国的工业发明。上海慎昌五金制造厂在厂工会的领导下,成立了潘阿耀等五人攻关小组。他们利用报废的旧设备,搞起了生产无缝铜管试验。经过3个多月努力,30多次反复试验,1950年7月5日,穿孔机上终于吐出中国工人自己制造的第一根无缝黄铜管,潘阿耀被评为上海市和全国劳动模范,受到了毛泽东主席的接见。1957年,为加强技术攻关力量,市委决定把潘阿耀从慎昌厂调到永鑫厂。他通过反复试验,终于在1958年3月8日,用一只通水顶头穿出了5吨管子,试验完全成功,并投入了生产。无缝钢管日产量从1吨左右猛增到15吨。1958年3月15日,《解放日报》刊登《永鑫五金制造厂大翻身》通讯,报道了永鑫厂潘阿耀的事迹。

图4-2 1950年7月5日,中国工人目己制造了第一根无缝黄铜官。

图为永鑫无缝钢管厂潘阿耀试制组在进行实验(普陀区档案馆提供)

1957年11月,上海染料化工八厂奚翔云、陆锦林等人经历了反反复复的试验,终于在1958年1月11日合成出我国第一支活性染料——活性红光黄。为了进一步提高质量,增加品种,市计委、市化工局邀集全市各染料厂和有关科研机关的技术人员成立了活性染料科研组。经过短短数月的攻关,上海已有润华、中国二厂、中国三厂、上海染料厂、宏兴和泰新等六个染料厂制成32个品种(14)。活性染料的试制成功,填补了国内空白。

三、1966- 1976年间的曲折发展

“文化大革命”时期,在“以阶级斗争为纲”而使生产建设从属于“继续革命”的背景下,普陀区内的工业生产秩序受到巨大冲击,社会主义建设事业遭遇严重挫折。1967-1969年间,由于夺权、武斗等原因,区内工业领导班子瘫痪,生产指挥系统混乱,事故增多,产品质量下降,致使区内基本建设的经济效益下降,全区经济全面衰退。

1969年,中共“九大”召开后,国家政治局势稍趋稳定。随着中共普陀区委的恢复,在广大干部职工的努力下,区内经济得到缓慢复苏,工业产值有所增长。1975年,邓小平主持中共中央和国务院的日常工作,开始在经济领域进行全面整顿,指出:“只敢抓革命,不敢抓生产,是大错特错的。”1975年8月,邓小平在国务院作了《关于发展工业的几点意见》的讲话,就企业管理秩序、产品质量、规章制度等方面发表了重要意见,得到普遍的赞同(15)。在这一大背景下,普陀区广大职工发扬艰苦奋斗、自力更生的精神,战胜原材料、燃料和电力供应不足的困难,大大地促进了生产发展。据统计,1975年工业总产值比1970年增长近1倍(16)。

与此同时,因党和国家自上而下的宏观管理仍在发挥作用,工矿企业的广大干部和职工的责任感亦未动摇,所以,整个工业生产在曲折中仍有发展。据统计,1966-1976年间,普陀区内共新建市属工厂11家,年产值由36.25亿元增至60.78亿元(17)。新兴科技产品的需要,促使区内部分市属传统工厂实施转产,1969年,上海一〇一厂由生产被服转产电子产品,划归市仪表电讯工业局管辖(18);1971年,上海第二十三棉纺织厂划归市化纤公司,成为国内第一家生产锦纶浸胶帘子布的专业厂。这一时期,一些企业在生产设计和科技创新方面也略有成就,1970年,上海钻石手表厂自行设计制造了我国第一只偏中心结构的钻石牌手表,在全国手表质量评比中屡次排名第一,并荣获轻工业部优质产品证书;1972年,上海灯泡厂试制成功含氧化铈2%~3%的钨铈材料,使我国钨铈电极生产在国际上处于领先地位;为满足汽车工业发展的需要,上海第十一化纤厂职工在转产锦纶帘子布改建中,用土设备加“蚂蚁啃骨头”的精神,制造出高精度设备,仅14个月即竣工投产,填补了国内空白(19)。

在区属工业方面:据统计,1966- 1976年间,共新建区属工厂22家。1962- 1977年,固定资产原值由13.8万元增加到900多万元,工业产值由163.6万元增加到7147.6万元,其中,出口产值612万元,职工数由1300余人增加到6200余人(20)。在技术革新和改造方面也取得一定进展,1975年,区手工业局下属工厂共实现技术革新改造81项。此外,还有东新翻砂厂的机械打箱、旧砂回用、型砂处理自动流水线和宜川化工厂的对苯二甲酸生产设备改造,生产“二甲脂粗制——精制”等被列为市手工业局1976年重点项目等(21)。随着区属集体所有制工业的发展,全区已逐步演变成为纺织、轻工、机械、冶金、化工、制药、电子、仪表等多个发展的综合性工业区,能够制造冶炼、锻压、石油、发电、化肥、纺织、造纸、印刷等机械设备,生产电子元件、导航雷达、通讯音响设备、化工试剂原料、名贵中西药品、名牌金笔手表、各种家用电器、高级棉毛丝绸织品、高级食品饮料等产品(22)。

表4-11 1966-1976年普陀区内新建工厂一览表(23)

|

隶属关系

|

所属系统

|

工 厂 名 称

|

建厂年份

|

|

市属工厂

|

纺织工业局

|

上海市纺织原料公司装卸机械修造厂

|

1966

|

|

轻工业局

|

上海食品工业制罐厂

|

1970

|

|

上海特种灯泡二厂

|

1974

|

|

第二轻工业局

|

上海恒安日用电器厂

|

1970

|

|

冶金局、机电局

|

上海电机铸造一厂

|

1973

|

|

仪表局

|

上海一〇一厂

|

1969

|

|

上海无线电三十三厂

|

1975

|

|

医药局

|

上海中药机械厂

|

1974

|

|

其他

|

上海群众印刷厂

|

1968

|

|

上海市房屋修建公司综合机修厂

|

1976

|

|

上海国漆厂

|

1967

|

|

区属工厂

|

集体事业

|

上海中亚电器厂

|

1970

|

|

上海人民无线电厂

|

1970

|

|

普陀区中华电讯器材厂

|

1970

|

|

普陀区手表零件厂

|

1970

|

|

上海曹杨手表装配厂

|

1975

|

|

普陀区沪西电器厂

|

1970

|

|

上海申江特种灯泡厂

|

1966

|

|

上海精益炊事机械厂

|

1970

|

|

上海西康消防器材修造厂

|

1966

|

|

上海东新冷冻机总厂

|

1973

|

|

上海通隆电器厂

|

1966

|

|

普陀区长城橡塑五金制品厂

|

1971

|

|

普陀区天马袜厂

|

1972

|

|

普陀区远东服装厂

|

1971

|

|

普陀区佳丽皮件厂

|

1966

|

|

财贸

|

民用涂料厂

|

1975

|

|

长春羊毛衫厂

|

1971

|

|

金龙制衣厂

|

1976

|

|

普陀眼镜厂

|

1969

|

|

双山机修厂

|

1975

|

|

其他

|

区房屋修建公司预制厂

|

1975

|

|

普陀区综合建筑材料厂

|

1975

|

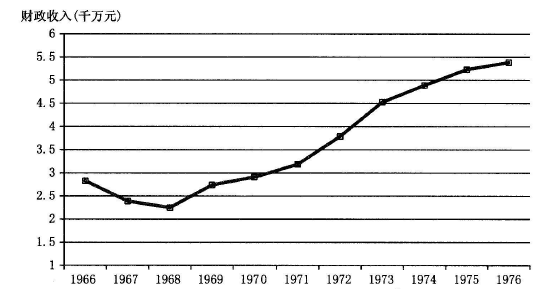

同时,1966-1976年间,全区财政收入总体处于上升趋势。1966年,区财政收入共计2828万元。经历了1967- 1968年两年的社会动荡,区财政收入呈阶梯式下滑,每年下降10%,1968年成为区财政收入在十年中的最低点,跌至2247万元。中共“九大”后,随着经济形势稳定,区财政收入逐年回升,但增长缓慢,至1976年达到5385万元(24)。区财政收人的统计数据能够在很大程度上呈现这10年间普陀区经济效益的变化,与区内工业的曲折发展大体吻合。

图4-3 1966-1976年普陀区财政收入变化图(25)

图4-4 1949-1990年苏州河两岸工厂分布图(梦清馆一一苏州河展示中心提供)