第四章 卫生防疫

解放前,区境公共卫生设施极差,大多数居民居住环境恶劣,各种急性传染病、食物中毒与职业病的发病率、死亡率均高于全市其他区。

解放后,积极贯彻“预防为主”的卫生方针,把除害灭病、改变城市卫生面貌作为重要任务。1950年10月,在长寿路223号组建区卫生防疫站,组织全区医疗机构和开业医务人员参与卫生防疫工作。1952年,区卫生防疫站迁澳门路671号。50年代中期,区属医院及企业事业医院,逐步建立健全预防保健组(科);工厂企业医务室扩建为工厂保健站;中小学配备卫生保健教师,后又普遍设置卫生室;居民委员会普遍设有红十字卫生站,农村则有村卫生室。从而形成了全区卫生防疫保健网络,积极开展传染病管理和防治工作。全区在开展卫生防疫工作中,总结出一整套地段预防保健经验,得到推广应用。1986年,区卫生防疫站迁花溪路101号现址。1990年,区属医院有防疫保健组、科17个,工厂企业有保健站(室)472个;全区共有卫生防疫专业人员332人,保健站医务人员2101人。

第一节 传染病防治

1950年2月,区卫生防疫站实施市规定的对13种急性传染病的报告制度,1955年7月,卫生部规定为21种,1979年改为25种,1989年增加到35种。各级医疗机构发现患者,立即向区卫生防疫站报告,区站综合当天疫情向市站报告。发现某种传染病有流行趋势时,即由电话报告。80年代起,建立传染病报告一院一册,三级核对制度,至1989年全区漏报率为零。并开始对疫情资料实行电子计算机管理,与全市联建成电子计算机疫情网。

预防传染病,区主要抓控制传染源、传播途径和易感人群3个环节。50年代中期,逐步建立健全全区各级医疗机构预防保健网。1958年实施分级管理,即细菌性痢疾等常见、多发传染病,由街道医院防治保健组负责随访,指导留家病人隔离消毒及进行卫生宣传教育,区卫生防疫站负责重点疫情的隔离治疗与调查处理。发现传染病例或疑似病例,由区卫生局负责组织安排对疫点和疫区封锁处理。

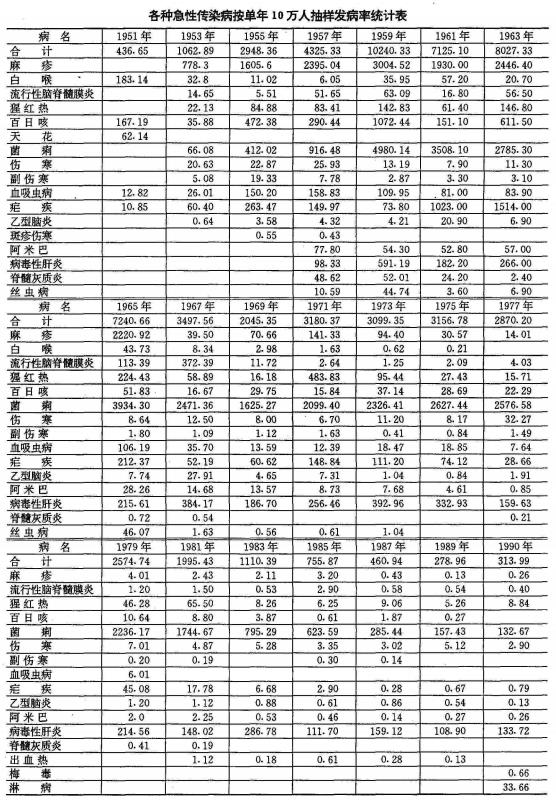

50年代全区先后发生急性传染病18种,以天花、白喉、麻疹、菌痢、血吸虫病等为主。60年代以菌痢、病毒性肝炎为主。70年代以菌痢、病毒性肝炎为主。80年代仍以菌痢、病毒性肝炎较多。1951年,全区消灭天花。1958年后,未发生狂犬病、斑疹伤寒。1975年消灭白喉。1982年后,没有发生脊髓灰质炎。1989年麻诊发病率已下降至0.13/10万。1990年传染病总发病率为314/10万(含淋病、梅毒)。

寄生虫病,解放初为全区地方流行病。1958年建立区寄生虫病防治组,对农民、工人、学生进行重点普查治疗。当时有血吸虫病患者2.53万人、钩虫病患者8.52万人、丝虫病患者3万余人。阳性病例经普查治疗后,至60年代基本得到控制。真如地区最后13例血吸虫病患者也于1979年治愈。

伤寒、副伤寒解放后采取切断传播途径与控制传染源,取缔不洁食物,设置公用给水站与井水消毒,动员患者住院隔离治疗,对重点地区和人群接种四联苗等措施,发病率逐年下降,至1990年为2.9/10万。

菌痢为常见高发传染病,历年来均占传染病总发病率的60~70%,属防病重点,实施早诊断、早报告、早治疗,加强饮食卫生等措施,控制其流行。

病毒性肝炎于1956年列入法定报告,1960、1974、1980、1983、1988年出现发病高峰。1988年1~3月共有疫情2.51万例,由生食染毒毛蚶引起。60年代试用小剂量胎盘球蛋白预防。1989年起新生儿试种乙肝疫苗。1990年发病率为133. 72/10万,占传染病发病首位,病死率为6.26%。

麻诊为儿童易患传染病,解放初,儿童死于此病的占传染病死亡率的95%以上。1958年底至1959年春,发病率为4510/10万。1962年试用L4HAH疫苗,实施自动免疫后,发病率逐步控制,1988年无病例,1990年有2例。

计划免疫是预防传染病的重要环节,50年代实行一户一册,60年代实行一入一卡,80年代实行门诊接种。1980年WHO儿童基金会和国家卫生部联合组织全国计划免疫接种考核,普陀区被评为全国先进。

第二节 工业卫生

普陀区至解放时已形成以轻纺为主的工业区,有大小工厂800余家,职工近7万人。解放前虽有工厂联合诊所、联合医院及劳工医院、区卫生事务所等机构,但均以医疗为主,无工业卫生预防工作,职工安全生产无保障。解放后,认真贯彻“卫生为生产,生产讲卫生”方针,卫生、工业、工会等有关部门通力协作,积极改善安全、卫生设施,降低“三废”污染,控制职业病和职工中毒事件。

一、职业病防治

1953年起,对铝、苯、汞、苯胺、沥青等5种毒物引起的职业病试行报告制度。全区接触这5种毒物的工厂有31家、386人。在职业病中,以电光性眼炎为多,其次是职业性皮肤病、化学性眼炎、尘肺等,职业性中毒以50~60年代较为突出。

解放初期,石粉与玻璃行业中的粉尘浓度最高,大昌石粉厂磨粉车间的二氧化硅含量高达1800粒/毫升(早期测定法);1957年玻璃行业矽尘浓度达2100毫克/立方米,铸铁翻砂达1000毫克/立方米,耐火材料球磨机达345毫克/立方米。1958年有4家玻璃厂全面推行湿式与“五轻”(即轻倒、轻放、轻拌、轻扫、轻锹)操作,耐火机械吸风,矿石磨粉密闭除尘。1973年玻璃行业达标率为30.4%,接近国家标准的为46%;铸铁行业达到或接近国家标准的为33.2%,1972年起建立矽尘肺病例卡,1973年累计各期矽肺病人102例,1988年累计237例,分布在42家企业,死亡41人。1990年监测矽尘浓度超标率82.39%,发生矽肺3例。

全区工厂企业生产使用有毒有害物质品种209类,1957~1990年共发生急性中毒540例,其中化工系统占58.27%,纺织系统占12.5%,共死亡16人。

1955年调查全区28家工厂,测定空气中铬酸深度均超过允许浓度18~540倍,发生鼻腔病变364人、中隔穿孔126人。经改善后复查17家工厂,超标率为1.34倍。1957年复查,多数厂低于最大允许浓度。1959~1990年,全区苯中毒共51例,铅中毒4例,汞中毒3例。

二、防暑降温

防暑降温是工业卫生的重要内容,全区各工厂企业对高温作业热辐射的车间作现场指导,采取隔热、通风等隔温防治措施,并进行效果评价;经与卫生部门、工会劳保部门协作,组织高温作业工人体检,供应含盐饮料与高蛋白富维生素食品,安排工间休息,调离禁忌者,对开放性火焰强烈辐射热的钢铁及冶炼锻铸、玻璃制品、搪瓷等作业进行环境测温,督促改进工作条件。1956~1959年,全区中暑者共145例;1960~1969年共141例,70年代53例,80年代降为12例。

三、有毒有害作业监督监测

全区从1954年起,对劳动作业场所有毒有害物质与因素,进行现场卫生监测。1953年起,为有条件的工厂企业培训监督监测队伍,购置设备,自行测试尘毒。1957年矽尘平均浓度为406. 6毫克/立方米,1989年为33毫克/立方米;1957年铅浓度符合或低于国家允许标准的工厂达标率为54.8%,1989年为100%,1957年汞浓度符合或低于国家允许标准的工厂达标率为35%。1989年为100%,1962年苯浓度符合或低于国家允许标准的工厂达标率为62.3%,1990年为80%。

1983年开始,全区贯彻有毒有害作业卫生监督办法,确定对象,分级监督,综合治理车间、工段跑、冒、滴、漏、脏、乱、差等现象,改善劳动条件,对发生严重事故的工厂提出改进要求,并进行经济处罚。通过体检,检出患者与禁忌者分别给予治疗,有的调离。

对工厂企业新建、改建、扩建项目,要符合卫生要求,要有劳动保护设施,1990年全区审核项目143种。

第三节 卫生监督监测

一、环境卫生

解放后,政府即采取措施逐步改善卫生设施,加强对服务行业的卫生管理监督,提高饮用水质,监测“三废”排放。1972年起实施大气监测。1979年开始研究环境污染与人体健康的关系,大力宣传环境卫生的重要性。1986~1989年,根据国务院和市政府颁布的有关法规、条例,全区环卫业务进入依法管理的轨道。

1.水源、粪坑

1950年起取缔露天粪坑,1952年清除污水沟浜、粪坑、猪棚,至1955年全区1719只粪坑全部清除,改善了环境卫生。解放初,区内棚户简屋的居民生活饮用水源主要是土井,1950年为1251只,后经填封改建,消毒处理,“四级”测氯,到1990年全区917只水井中有95.23%合格。1953年起,为改善居民饮水条件,兴建给水站,蓄水池初为开放式,后改为密闭式;1964年全区有给水站355处,1990年尚有71处。1980年全区率先对108只高层住宅水箱进行调查,发现水质混浊的达42.59%、氨氮检出率94%、亚硝酸盐氮100%。为此,要求管理部门对水箱每年进行一次清洗、维修,1990年房管部门对水箱清洗率达100%,其他系统清洗率为97.13%,含氯合格率达83.4%。

2.公共场所

解放后,对旅馆、理发店、浴室、影剧院、录像室、舞厅、茶室、游泳池、体育场馆等公共场所实行卫生管理与检查督促。1985年起试行旅馆开业需通过卫生检审的规定。1989年全区有旅馆510家、理发店180家、浴室9家、文体场所29处,监测率93.5%,发证率90%,合格率94.3%。1990年建立三级管理体制,监督覆盖率、监测覆盖率分别超过规定600%和200%,合格率94.8%。

3.化妆品

1987年12月,根据市政府颁发的《化妆品卫生监督办法》,区发放化妆品生产许可证9户,要求各厂制订卫生制度,改进工艺,安装吸尘设备,产品采样检测。当年对从业者体检,微生物检样,合格率为88%;化学合格率为100%。1990年执行国家卫生部《化妆品卫生监督条例》,监督监测10户,体检286人,查出HBsAG阳性4人。

二、食品卫生

解放后,区卫生防疫站设食品卫生专业队伍,全面负责对食品厂、店、摊、食堂的卫生监督监测,业务培训,定期体检,发放卫生许可证,防止食物中毒与急性传染病的传播等工作。

1.厂、店、摊与熟食卫生

60年代前,区内仅有食品生产厂(场)10家,饮食、杂货、粮食店等约500余家。这些厂、店、摊的卫生设备极差,职工卫生知识贫乏。改革开放后,全区第三产业、个体摊店迅速增加,1989年发证4010户,1990年新增633户,注销391户。1977~1989年,对熟食进行检测,饮食公司合格率77.1%,副食品公司73.1%;1990年监督监测4614次,熟食合格率84.6%.

2.食堂卫生

1989年全区有食堂522户,搭伙职工33.96万人,炊事员8575人。多年来坚持对炊事员进行卫生知识培训,制订卫生制度,改善卫生设施,食物中毒事故大幅度下降,传染病食源性传染不断减少。1952~1990年,全区共发生食物中毒227起,涉及10022人。

3.冷饮冷食卫生

冷饮冷食生产经营单位,须申请,经严格审核后,始可生产经营;工厂企业防暑清凉饮料,须对试产样检验合格后才许供应。 1989年,全区冷饮产品生产环节合格率为89.7%,1984~1989年冷面合格率为88.8%。

4.食品监测、餐炊具消毒

70~80年代,区对生产设备与产品进行检测,1984~1989年合格率89.3%,1990年销毁变质食品288吨。饮食餐炊具消毒,一般是每月进行一次监督,对消毒不合格者依法处理。70年代水温监测,合格率为47. 6%,80年代为73.6%;1990年,有毒药物浓度合格率为99.9%。

5.食品从业者体检

50年代开始对食堂炊事员作一年一度的健康检查,检出患有伤寒、痢疾、肝炎、肺结核、化脓性皮肤病者,即调离工作岗位。1964~1989年,共受检27.54万人,检出带伤寒菌者110人、沙门氏菌者1284人,痢疾菌者935人。1990年受检率与调离率均达100%。

6.卫生执法

解放以来,国家公布有关食品卫生法规、条例共30余件,特别是《食品卫生法(试行)》颁布后,食品卫生管理逐步走上法制轨道。1988年全区组建食品卫生执法中队,1989年配有监督员19人、检查员30人、卫生于部与卫生员60余人,集贸市场每处1~2人。1990年执法1148次,罚款164次,罚金近4万元。

三、学校卫生

1954年,对全区学生生长形态指标进行调查。60年代对学生近视、沙眼、蛔虫、龋齿等常见病进行防治。70年代起,对学生龋齿每2年进行一次普查普治。80年代开始对小学生进行健康监测,建立体质卡。1981年起,对各校体育场所进行登记,为预防事故发生,坚持体育卫生验收制度。

1957、1962年分别对3所中学、2所小学、2所幼儿园学生和幼儿作形态指标调查,调查结果1962年的身高、体重等各项指标均低于1957年。1968年调查7~17岁的中小学生1.2万人,除胸围平均值有部分年龄组低于1957年外,其他指标均高于该年。1981年对341名男生形态、性发育、第二性征进行调查并连续4年追踪记录。 同年又对7~10岁女生连续2年作追踪调查,身高增长绝对值在5.26~6. 70厘米、体重在2. 57~4.43公斤。

1964年,有2所公办小学无自来水,5所供应砂滤水,其他供应漂粉精消毒水。1972年后,中小学普遍供应砂滤水,并按规定砂滤水器拆洗消毒后,需经试产检样合格后方许开放使用。1990年,饮水检查完成95%。

四、放射卫生

1980年1月,区率先组建区级放射卫生保护专业监督部门,对使用辐射源等单位进行调查、监督监测。当年对16个医疗单位53台诊断X线机辐射量进行测定,有20台超标。1981~1982年为林家港街道、纺一等医院的11台X线机改善防护措施,为42个单位放射卫生建档,并对85名放射工作者及33名非放射工作者作全面健康调查、建档,还用热释光剂量计对16英寸黑白、12英寸黑白电视机显像管辐射剂量进行测定,对40名孕妇的骨盆X线测量作监测。1983年,复核22个用核素工厂单位建立一厂一卡,调查14个居委会4万余居民X线受检频度。1985~1986年,为部分用核素与X线单位作辐射剂量及39台家用电视机辐射剂量监测。

1987年,复查全区用核单位封闭源13个,开放源7个,工作者213人,为28家医用X线机单位建档,对746人次作月个人剂量监测。1989年,对44台X线机的主、散曳射线与周围环境剂量作监测,保护合格证发证率为59.1%。1990年淘汰诊断X线机4台,合格证发证率90.5%。