解放前,真如地区有一座地区性的小型足球场,高等院校及部分大厂中有一些灯光篮球场、简易足球场和操场,设备俱差。

1952年,新建的曹杨新村文化馆内,设有灯光篮球场。1954年,区工会在新会路50号修建了一座灯光篮球场。1956年,市工会联合会投资,在光新路兴建区工人体育场,是区有史以来第一座大型公共体育场。1959年,市体委投资在曹杨路新建全市第一座区级体育馆。1960年,区体委又在白玉路150号,修筑了一座设有30个靶位的区射击场(后为区军体校靶场)。

1965、1966年间,区先后修建了曹杨新村、长风公园、沪西工人俱乐部以及曹杨、陕北(今晋元)、勤建、甘泉、新会、洛川等中学游泳池,上海印币厂、化工研究院、染化七厂、上棉六厂、华东师大、铁道学院等单位也相继改建或新建游泳池。

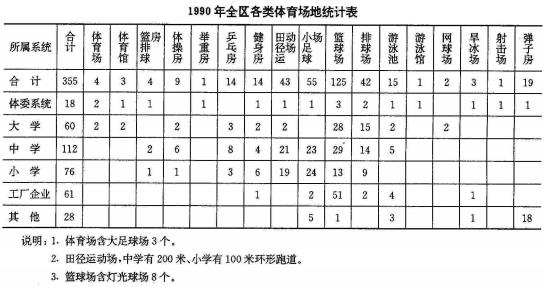

“文化大革命”期间,区体育场馆的建设陷于停顿。1978年,区政府投资30万元,在区体育场增建可容纳5500名观众的看台。1985年,区政府、市体委投资翻建了区体育馆。1986年,还新建了区温水游泳池。1990年,区少体校修建羽毛场、排球训练房。1993年,区政府又集资,在区体育馆旁兴建了拳击馆,供第一届东亚运动会使用。基层单位的体育活动场地也有增加,至1990年,全区共有区体委系统、高等院校、中学、小学、工厂企业等各类场地355个。

区体育场、馆建成至今,已承办各类国际、国内重大比赛百余次,有篮球、足球、排球、乒乓球、武术、摔跤、柔道、田径、拳击等10多个项目。

第一节 普陀体育馆

1958年,市体委投资20.95万元,于1959年9月在曹杨路400号,原区简易靶场,建成全市第一个区级体育馆——普陀体育馆。

该馆为砖木结构、人字形木屋架,占地5336平方米,建筑面积1200平方米,比赛场地长30米、宽17米,南北各有14级水泥板看台,可容纳2200名观众;东侧有160平方米的小型体操房;东、南各有1座篮球场。

1959年11月3日,匈牙利击剑队首次访沪比赛在该馆举行,副市长宋季文出席观看。1972年,区政府拨款8万元,对体育馆进行大修,覆盖玻璃天棚,增设西看台,改造西面大门,铺设木质地板,改装玻璃板面篮球架。

1982年,为迎接第五届全运会在沪举行,区政府决定对年久失修、渗漏严重的旧馆进行扩建。计划利用原建筑,东、西各伸展10米,投资100万元,但由于当时时间紧迫、经费短缺,未能实现。1983年,区政府提出彻底翻建的设想,委托上海冶金设计研究院设计。1985年11月动工,1987年10月竣工。总造价545万元,其中区政府投资360万元、市体委拨款105万元、企事业单位捐助26万元,其余由区体委及体育馆自筹。

新馆占地5865平方米,建筑面积6185平方米,为钢筋混凝土结构,钢f7架跨度为44米,由比赛场地、观众看台和地下室3部分组成。整个建筑长58米、宽50.6米、高22米,南高北低,南挑檐7.16米,造型粗犷、新颖,是一座现代化体育馆。该馆墙体为玻璃马赛克贴面,铝合金门窗、茶色玻璃,装饰典雅、柔和、简洁、明快。底楼中心比赛场地长40.16米、两端宽19.2米、中间宽21米,呈腰鼓形,室内净高12.15米,功能较全;东西两侧有高3米、宽12米的记时、记分电子显示牌,比赛照明采用84盏碘钠混合光源,中心亮度可达1600勒克斯,并配有80万大卡制冷空调设备;看台为全塑翻动坐椅,共3088座;全场共有9个出入口,3分钟内即可将观众疏散完毕。南看台下设贵宾休息室、会议室、办公室,北看台下设运动员、裁判员休息室及淋浴室、餐厅。比赛场下为506平方米的地下室,可供棋类、桥牌、桌球等活动,也可供赛前热身、会议用。二楼设有观众休息厅及迂回走廊,三楼设有灯光、立体音响和电子显示牌控制室。该馆建馆以来,承担了区篮、排、乒乓、羽毛球及武术、举重、摔跤、柔道、体操、棋类等多项训练和比赛,为全区体育活动的主要场地之一。并向国家、市队输送了22名优秀运动员,其中有国家青年女篮萧章女,八一队主力左士环,市羽毛球队戴金良、颜士强,武术队邵英珠、邵英健,中国象棋大师邬正伟,国家少年围棋队邵炜刚等。在该馆训陈的陆美娟荣获1989年世界技巧锦标赛冠军,武术队在第七、八届市运会上共获得19.5块金牌。

该馆还多次承担全国及全市的篮、排球及武术、拳击、摔跤、柔道等比赛任务,穆铁柱、郑海霞、柳青、陈月芳、郎平、张蓉芳、周晓兰等都曾在此参加比赛。市摔跤、柔道协会设在该馆。1987、1988年,2次举办全国拳击邀请赛。

新馆建成后2年内,有苏联艺术体操队,日本早稻田大学拳击队,关西、横滨、大阪柔道队,联邦德国布伦瑞克体育舞蹈队,法国、比利时体操队,美国哈林职业篮球明星队等在此比赛、表演。

1989年全市庆祝建国40周年文艺晚会,以及1990年元旦、春节文艺演出,该馆均为主要场地。1989年9月9日,市在此召开庆祝第五届教师节大会,吴邦国、陈至立、陈国栋、汪道涵、谢希德、苏步青、谢丽娟等20多位领导出席祝贺。

中共十一届三中全会后,该馆贯彻“以体为主,多种经营”的方针,先后办起舞厅、弹子房、卡拉OK夜总会,进行文艺演出、放映影视等,年收入达40多万元。

区篮球、职工体育、老年人体育、钓鱼和棋类5个协会,设在该馆内。

第二节 体育场

真如体育场

地址在真如镇西部北石路中段。原真如寺后,有著名古刹大悲阁和文昌阁,清末被英法联军入侵烧毁后,留下一片荒地,被当地群众作庙会演戏、练武及民团操练场所,习称后山门操场。民国21年(1932年)10月,市教育局将此场地命名为上海市第六简易公共体育场,人称真如体育场,由市立真如小学代管,设篮球、足球架各1副。当时的桃光、真光、白鹰等足球队,均在此训练和比赛。据统计,民国22年7月~25年6月,附近群众在此活动者达11.58万人次,其中男子5万余人次、妇女儿童万余人次、习武者3500余人次;进行重大比赛153次,其中足球比赛18次、篮球比赛54次、小足球比赛81次。民国27年~39年,该场曾举行过2届真光杯和1届剑东杯小足球锦标赛,参赛球队每届达30~50个;此外,还举行过中外球队表演赛。当时足球名将张邦伦、贾幼良、韩龙海等,也曾在此参加过比赛。

解放后,在此活动者大增,该场地已不敷使用。1951年,真如区政府拨出车站路东、庄家弄土地12亩,另建真如体育场,内设双杠、单杠、沙坑及篮、足球架各1副,还有2间平房作储藏运动器械和办公用。

1958年,高压电线在该场上空通过,影响了体育活动的开展。1965年春,嘉定县体委选定中石桥西、水塘街南侧(即现址)荒地约13亩,重建真如体育场,场内除原有设施外,又增添小足球架1副。

“文化大革命”开始,场地和设施均遭破坏。不久,在此办起利废化工厂,又使该场土质受到严重破坏。1973年,化工厂迁出,恢复体育场。

“文化大革命”结束后,1978年初,市和嘉定县体委拨款对该场进行整修,将旧房拆除,重建了标准的小足球场和篮球场(兼排球场),以及平顶房6间。1980年,镇政府为了丰富群众业余活动,在场内辟建了1050平方米的露天溜冰场,添建平顶房6间。

真如镇划归普陀区后,1985年7月,该场由区体委管辖。1988年5月,区体委投资20万元,兴建740余平方米的排球训陈房。1989年春,为举办第二届真如镇运动会,镇政府和区体委投资1.7万元,扩建了看台。

该场每天清晨6时开放,群众自由出入,进行体育锻炼,人数甚众。1979年以来,每年举行各类比赛。仅1982年,区和镇就合办过夏令杯、第一届长征杯、第二届真如杯、雏鹰杯、三好杯及市的陈毅杯、华生杯、建工杯、安远杯等小足球联赛,共531场、有224支球队参赛。

普陀体育场

地址在光新路431号,占地2.58公顷。原为农田、坟堆,1955年3月筹建。1956年11月竣工开放,名普陀区工人体育场,内设250米田径跑道及篮球场4个,四周以竹篱为围墙。1961年,原田径场改建为有400米跑道的标准田径场,中间为大型标准足球场。1964年8月,新建西看台,可容纳观众1500人。1968年底,改名普陀体育场。1978年5月,区政府投资30多万元,新建长100米、宽12米、可容5500名观众的东看台及200个床位的招待所。同时,利用原水泥篮球场改建成750平方米的溜冰场。1979年再加盖钢筋结构玻璃棚,使其成为室内溜冰场。1981年5月,又添建115.5平方米的职工食堂和男、女淋浴室。1983年,为迎接第五届全运会,将足球场添土加高和铺设草坪、增建120平方米男、女厕所,使该场成为既能为全区开展群众性的田径、足球、举重等活动服务,又能接待全国、全市正规比赛的重要体育场所。

该场自建成以来,除承担区中小学、职工田径运动会及老年运动会外,还多次承接全国甲级及全市、全区各种足球比赛。1983年,第五届全运会期间,该场是足球比赛的主要场地之一。附近地区的广大体育爱好者,特别是老年离、退休职工,也经常在该场进行锻炼,每年约有70多万人次。

此外,该场还承担区击剑、举重、轮滑及部分青少年田径、足球等项目的训陈任务,为上海和国家队培养和输送了一批优秀运动员。其中有击剑运动员崔一宁、陈金初等,田径运动员颜正华、徐均、韩晓东、刘海峰、史云霞、钱飚、诸勇杰、邢士生、刘侠、奚瑞荣、张慧民、王莲娣等。在该场训练的马拉松长跑队,80年代连续7次保持全市冠军;少年女子足球队,于1984年8月获全国儿童贝贝杯冠军,1985年获市女子儿童冠军、市雷锋杯第二名,1987年获《新民晚报》杯中学组冠军;少年溜冰队,于1984、1985年获市溜冰比赛乙组5个单项第一及团体总分第一名;举重队的徐惠龙获全国锦标赛挺举第二名,蒋剑庆获全国14岁级82.5公斤冠军。

1983年前,该场经费依靠国家财政拨款,差额补贴,1984年后,积极发展第三产业,收入逐年增加,已能自给,为国家节约了开支。

第三节 游泳池

一、区温水游泳池

地址在中山北路2605弄156号,占地1923平方米,建筑面积约1700平方米,是区群众进行游泳、训陈、竞赛的活动中心。

该池前身是1964年兴建的勤建中学简易型室外游泳池。1983年,区政府决定将该池改建成温水游泳池,归区体委领导。1984年11月动工,1986年竣工使用。总投资约70万元,其中区政府拨款39万元、长风公园补偿15万元、市体委提供5万元,其余由区体委筹集。

该池大厅东西长40米,南北宽20米,净高6米,屋面采用拱型钢筋网架预制板结构。比赛池长25米、宽16米、设6条泳道,浅水区水深1.2米、深水区水深1.8米;娃娃池长16米、宽5米,水深0.9米。池内设备齐全,配有一吨锅炉1座,冬季室温可保持在28℃左右;还有循环水过滤设备1套。照明采用碘钠新光源。池南建有1幢3层楼辅助用房,面积780平方米,底楼为男女更衣室和淋浴室,其余为办公用房,二、三楼除办公用房和宿舍外,其余为第三产业用房。

区少儿业余游泳学校设在该池内,共有学员250人,以小学生为主,同时还开设各类幼儿班。1988~1990年,该校向市青少年体校输送了4名运动员,并在全国和市的少儿比赛中取得较好成绩。1988年,有2名小运动员代表市出访日本。

夏季,该池利用训练、比赛的间隙时间,向社会开放,每天可接纳游泳爱好者约500人。

二、曹杨游泳池

地址在梅岭北路2号,占地2607平方米,池身长35米、宽16米,是曹杨新村内的地区性游泳池。

该池建于1964年春,由区政府拨款1.8万元,在曹杨公园东南角兴建,同年7月对外开放。当时,该池结构、设施均较简陋,男女更衣室也是利用园内的八角凉亭搭成。1966年2月,市体委拨款2.1万元、区体委拨款0.5万元,在池北端新建1幢400平方米的混凝土2层楼房,作男女更衣、淋浴用。1968年6月,区体育系统组织干部、群众进行义务劳动,对该池扩建整修,将池身由原25米拓长到35米、深水区由原1.8米加深到2米,池壁也改为马赛克贴面。1980年,该池自筹资金1.5万元,添建一座溜冰场,由于噪音大,附近居民有意见,于1983年关闭。1983年又投资8万元,将原2层楼房进行改建,底层为更衣、淋浴室,二层为招待所。同时在北端,添建1幢303平方米的2层小楼房。该池以组织开放为主,多为中、小学生,并多次举办各种形式的游泳训陈班,为普及曹杨新村地区的游泳作出了贡献。该池由于连续16年无溺水死亡事故,受到市体委的表彰;1978~1985年,又连续9年获得市体委颁发的安全开放优良服务奖。

此外,该池在全区体育系统中,率先办起第三产业。1986年11月,投资20万元,将招待所翻建为4层,改善客房设备,被核准为三级旅馆。由于服务态度和安全保卫工作做得好,1986~1989年,被评为区旅馆业先进单位、先进集体。