第一节 体校训练

1958年,市体委、市教育局在区内陕北中学(今晋元中学)试办青少年业余体校,后在全市推广。全区有80余所中、小学挂牌。由于大部分学校在场地、师资、设备等方面不具备条件,三年困难时期陆续停办。1960年,区体委和区教育局商定,在曹杨二中建立区级青少年业余体校,采取由教育部门负责学生文化学习、体育部门负责学生生活管理和体育训陈的办学形式。

1975年,原区国防体育俱乐部改名为区业余军事体育学校,从而把军事体育项目纳入业余体校的系列。1979年,足球班从少体校分出,单独成立区青少年业余足球学校。1986年,为改变游泳项目长期落后的状况,又成立区少年儿童业余游泳学校。

至1990年,全区有综合性少体校、业余军体校、业余足球学校和少儿业余游泳学校各1所。

一、青少年业余体育学校

1960年9月,在曹杨二中试办体育班的基础上,正式成立。第一批招收学生88人,分田径、足球、篮球、乒乓球、羽毛球及体操6个体育项目,有教练9人(其中4人兼职)。训练场地、设施及行政管理均由曹杨二中统一负责,实行读书、训练、食宿三集中。1963年起,为探索业余体校的办学规律,该校曾几经搬迁,先后借读于甘泉中学、曹杨中学、前进中学、南海中学、曹杨新村一小、曹杨路六小等学校。由于这种借读形式在教学安排、场地使用、生活管理等各方面均有不便,矛盾较多,1979年,区体委与区教育局决定,将少体校与曹杨九中合并,曹杨九中负责体校学生的学习,实行从小学四年级至高中三年级的九年一贯制,根据学业成绩及训陈成绩分段淘汰,少体校的办学形式由此趋于稳定。

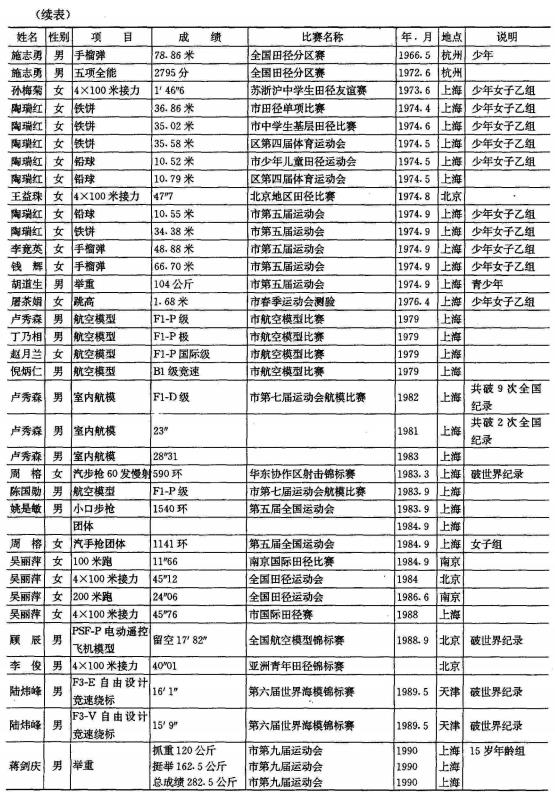

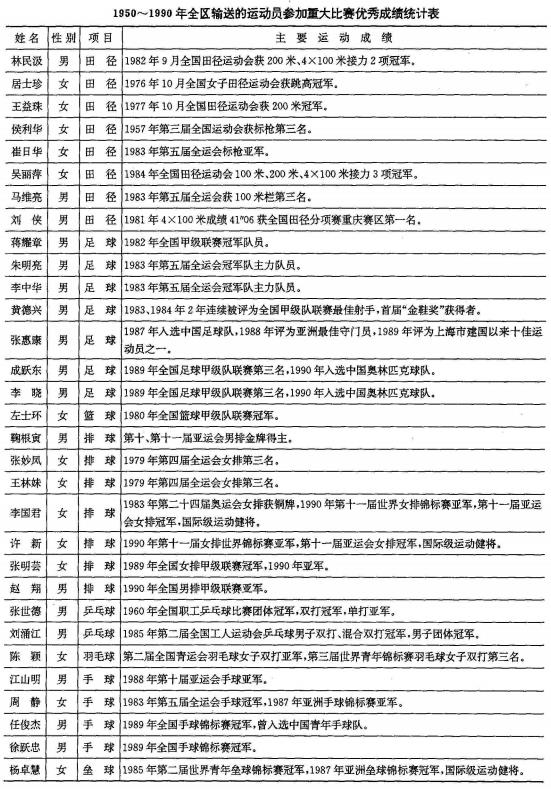

该校现址在白玉路150号,占地9000平方米,建筑面积830平方米,拥有280米跑道的田径场及3个篮球场,2个排球场,分田径、篮球、羽毛球、排球、体操5个项目,学生237人,教练员24人(其中高级1人、中级16人、初级7人)。根据“从小培养、多年训练、打好基础、积极提高”的指导思想,重视科学选才。田径从1972年起,连续19年在市青少年比赛中,团体总分一直处于领先地位;排、篮、羽毛球也取得较好成绩。1971~1990年20年间,该校共招生2000余人,经过培养向市少体校输送243人、市体工队136人、部队52人、体育高校54人,其中有14人进入国家队,11人25次打破13项全国纪录,1人2次打破2项世界纪录,3人2次获得2项世界冠军,并在奥运会、亚运会及其他重大国际比赛中取得优异成绩。

二、业余军事体育学校

1975年,在区原国防体育俱乐部的基础上成立,地址在南林家港甲1号。占地3000平方米,建筑面积550平方米,有50米30个靶位的射击场及航模制作室等,在长风公园利用银锄湖设有水上运动基地。训练项目以射击、划船为重点,还有摩托、无线电测向、伞塔跳伞、空海模等,学员100余人。该校成立后,一手抓训练提高,一手抓基层体育活动的普及,每年举办全区射击、空海模等项目的比赛,对中小学生的军体活动进行指导及定期考核。多年来经过严格训陈,培训瀚送了一批优秀运动员,其中有:徐文英、周春林、姚是敏、周榕、卢秀森、顾辰、倪炳仁、陆炜峰等。

三、少年业余足球学校

1979年,在原区少体校足球班的基础上建立,地址在梅岭北路87号。占地8266平方米,建筑面积417平方米,有一大型足球场。1990年有文化教师及职工43人、教练10人、学生120人。全校按年级组建8支足球队,分高、初中及小学3部分,初中班实行文化学习与技术训练两集中;高中班因师资不足,借读于曹杨九中。小学班从1984年起采用竞争体制,每年在全区各小学三年级代表中进行选拔,冠军队可获组队权,在全区抽调学生运动员实行在该校学习、训陈、食宿三集中,足校派出教练员负责指导球队的训练,直到小学毕业。

该校由于训练项目单一,教学精力集中,技术力量较强,因而成绩不断提高。1979~1990年,参加市重大比赛共55次,获冠军38个、亚军12个、季军5个;代表市少年足球队参加全国希望杯、幼苗杯、萌芽杯、贝贝杯和全国分区比赛共21次,获得前三名的名次占总数74%,共得200余块奖牌。并向国家队、市队、市少体校、部队及高校共输送足球运动员130余人,其中有张惠康、黄德兴、李中华、李晓、成跃东等。

四、少年儿童业余游泳学校

1986年建立,地址在中山北路2605弄156号。占地面积1923平方米、建筑面积1700平方米,有25米长、16米宽的比赛池和16米长、5米宽的娃娃池,学生在编80人、不在编长年训练学员350人、教练5人。学员以小学生为主,同时开设幼儿初级班,并与附近10多所小学、幼儿园合作,形成一个游泳普及训练网。建校以来,该校向市少体校输送入才5人,并在市少儿游泳比赛中,取得较好成绩。其中张才君于1987年打破市200米蛙泳少年乙组纪录;吴炜于1990年第九届市运会游泳赛中,打破市儿童甲组仰泳纪录,男子儿童甲、乙组还同时分获团体总分第四、第五名。1988年,该校的2名小运动员代表上海少年游泳队出访日本。

第二节 场馆训练

解放初,除真如地区有1座简易体育场外,其余地区均无公共体育场馆。至50年代中期,陆续修建了区工人体育场、区体育馆、区国防体育场等,成为面向社会开展业余体育训陈的重要基地。

1959年,区体委根据各体育场、馆的设施条件,下达训练任务及项目,区体育馆为篮、排、羽毛、乒乓等球类及武术、摔跤、棋类、体操、举重等,区工人体育场为田径、足球、自行车、垒球、手球、射箭等,区国防体育场为射击、划船、空海模等,为参加市以上各项比赛培训运动员,以青年工人为主。

三年困难时期,场、馆业余训练贯彻“调整”方针,减少运动量及训练时数,一些大运动量的重竞技项目训练暂停。国民经济好转后,才渐次恢复。1968~1972年间,只有工人长跑队仍自发坚持锻炼,其他训练项目再次停顿。1972年后,市体委强调要从儿童抓起,为适应这一形势,除工人篮球、足球、长跑、举重、中国象棋等代表队仍保持工人为主外,其他项目的训练都转向学校和青少年学生。

改革开放后,市体委明确要求,各区重点抓好青少年的组队和训练。区体育场、馆的业余训练逐渐由为竞赛服务转向为培养体育后备人才服务。训练对象全部为青少年学生,只在参加市运会时才临时组队,抽调成年运动员进行短期集训。原成年足、篮球及举重队等相继撤销。场、馆的训练项目,除田径、足球与区少体校有重复外,区体育馆负责少年摔跤、柔道、围棋等项目的训练,区体育场负责中长跑、击剑、举重等项目的训陈。由于场、馆训练纯属业余性质,不需组织学生的文化学习和生活管理,教练精力较为集中,招收和淘汰队员灵活性较大,训练经费也比较节省,因此在区业余训练的三级网络中占有重要地位,但也有队员训练时间难以保证等缺点。

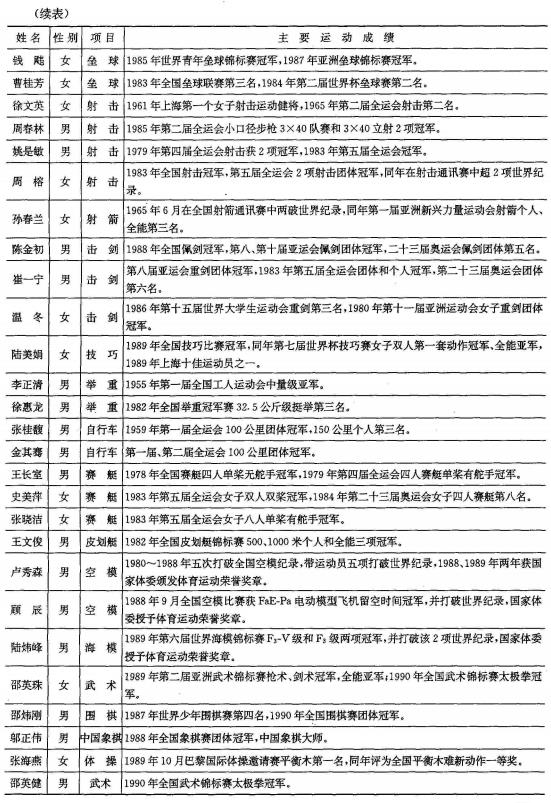

多年来,区体育场、馆在业余训练中,为国家和上海市培养、输送了一批又一批优秀运动员。其中有击剑队的崔一宁、陈金初、温冬等。女篮队的萧章女,上海羽毛球队的戴金良、颜士强,上海武术队的邵英珠、邵英健,中国象棋大师邬正伟,国家少年围棋队的邵炜刚等。

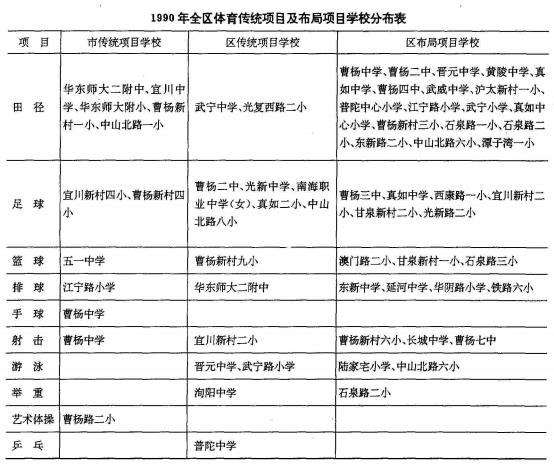

第三节 传统项目学校训练

50年代中,真如中学的足球,晋元中学的篮球,曹杨中学的田径、羽毛球等,均为学校的传统项目。1961年,区体委为加强后备人才的培养,对各校重点体育项目进行调整,涉及10所中学、11个项目,但各校的重点项目水平不够稳定,优势也不很明显。

“文化大革命”初期,各校业余体育训练被迫停止,1970年末逐步恢复。1974年开始,区体委、区教育局连续3年对各校训练项目重新进行规划和布局,并把田径、足球放在突出位置。1975年,全区中小学校兴起“小足球热”,曹村四小、宜川新村四小等抓校、班代表队的训练,常年不懈。其他学校,在普及群体活动的基础上,形成自己的强项。曹村一小从1969年起,就有一年开2次校田径运动会的传统,培养出一批批幼苗。华东师大附小以田径为重点,建立校、班、级运动队,在市区比赛中取得优胜。曹杨三中与附近小学建立联系,从中选拔幼苗,保持业余训练上的衔接及输送渠道的畅通。华东师大二附中田径实力不凡,1974~1978年间,成为全区中学田径“三强”之一(另为曹杨中学、曹杨三中)。五一中学把篮球列入体育课程,使篮球在全校普及,技术水平也有提高,多次获市比赛冠亚军。这期间,各学校传统项目布局相对稳定,训练水平也不断提高。

1978年初,区体委又以区少体校为龙头,建立5个教研组(田径、足球、篮球、排球、乒乓球),每季度进行1~2次教研活动,以交流经验、研究提高技术的措施和办法。区体委还委托区教师进修学院和区少体校开办足球、田径项目的师资训练班,另外还组织区少体校及体育场、馆的教练分赴传统项目学校定点辅导。在经费补贴上,也由平均分配改为择优奖励为主、基本补贴为辅的办法。实行这些措施,对传统项目学校的业余训陈推动甚大。

1978年末,市、区体委对传统项目学校组织验收。1979年,以田径为传统项目的华东师大二附中、曹杨三中、华东师大附小、曹村一小,以篮球为传统项目的五一中学、甘泉新村一小,以足球为传统项目的宜川新村四小、曹村四小等8所中、小学,成为全区首批市传统项目学校。此外,还有10所区传统项目学校:足球有曹杨中学、宜川中学、宜川新村二小、中山北路六小;篮球有陕北(今晋元)中学、武宁小学;排球有陆家宅小学;乒乓球有长寿路一小;体操有曹杨路二小;击剑有新会中学。另建有“四固定”(定人、定时、定点、定教练)运动队的学校共35所。

第四节 人才输送

50年代,区从青年工人中选拔,向市输送了一批运动员,其中有射击运动员徐文英(上海造币厂)、自行车运动员张桂馥(木材一厂)及赵秉兰(甘泉商店)、兵乓球运动员张世德(华丰钢铁厂)等。60年代始,从中小学吸收了不少体育幼苗,经过系统训练,又涌现出一批优秀的青少年运动员,其中有1962年在全国田径运动会上获200米及4X100米接力冠军、现任市田径总教练的林民汲,两破射箭世界纪录的孙春兰,以及现任市足球队教练的蒋耀章等。

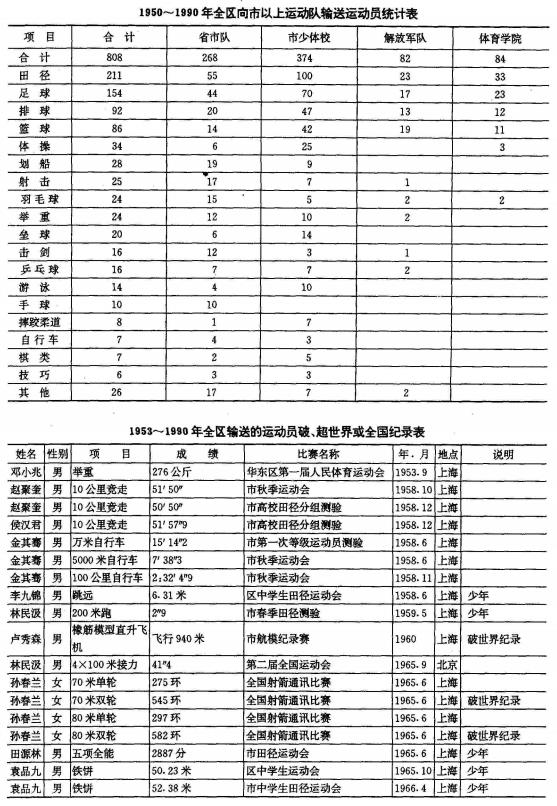

1972年,区少体校恢复招生后,加强了对青少年运动员的培养,使一批批优秀体育人才脱颖而出,1972~1982年间,先后向市青少体校、市体工队输送运动员379人。经过再培养,其中有田径2人、女排3人、足球6人、垒球4人、手球4人及篮球、射击、羽毛球、棋类各1人,共23人被选入国家队。至1990年,全区向市以上有关单位共输送运动员808人,其中市体工队268人、市少体校374人、部队体工队82人、体育高校84人。

第五节 教练员

1958年,成都体院和沈阳体院有3名中专毕业生分配来区担任教练,他们是区内最早的专职教练员。1959~1961年,市体育运动学校(中专)有3届毕业生共15人,又陆续分配来区工作。这2批教练员成为当时进行业余训练的基本骨干,但人数很少。为了弥补不足,1959年开始,又陆续从工人中抽调一批优秀运动员,经过短期培训,担任教练工作。1964年起,市体委开始分配大学毕业生来区加强教练队伍。到1965年,全区专职教练员已发展到35人,其中大学毕业生6人,中专毕业生18人,工人11人,分田径、足球、篮球、排球、羽毛球、体操、射击、划船、举重、摔跤、空海模等10多个项目。

“文化大革命”中,不少教练员受到错误批判,所有教练员一律停止业务工作,到“五七”干校或到工厂“战高温”,参加劳动,使原来为数不多的教练员队伍支离破碎。

1972年,区青少年业余体校恢复招生后,大部分教练员被召回工作,另外还吸收了一批市体工队的退役运动员担任教练。1973~1982年,共有20余名退役运动员充实了区教练员队伍。

1978年,中共十一届三中全会后,区体委十分重视教练员队伍建设,组织他们分批分期参加文化学习、业务进修,还经常提供外出观摩学习的机会(包括全国比赛、国际比赛等),并规定凡45岁以下的中青年教练员,都应达到大专以上文化程度,否则不能聘为中级以上教练员。经过多年努力,初步完成教练员由经验型向知识型转变。教练员的业务训陈专项也发展到21个,分别为田径14人,足球11人,游泳5人,排球4人,体操3人,篮球、射击、击剑、乒乓球、羽毛球、海模各2人,举重、拳击、摔跤、柔道、赛艇、皮划艇、围棋、武术、摩托、空模各1人。

为调动教练员工作积极性,1979年开始,实行人才输送奖和参加市级以上比赛获得名次奖;1982年,实行教练员等级制;1984年,实行输送的运动员在重大比赛中出了成绩与启蒙教练挂钩奖励的措施。1985年开始,实行教练员聘任制。1989年,在聘任制基础上又实行教练员目标管理责任制。另外,对教练员工资待遇、住房分配等方面都予以优先照顾。以上政策措施,有效地调动起教练员培养后备人才的积极性,有力地推动了全区体育运动技术水平的提高,使全区田径、足球、排球、射击、划船、空模等项目多年来在市级比赛中都名列前茅。空模教练员卢秀森因培养出多次打破世界纪录的优秀运动员,1988,1989年连续2次被国家体委授予体育运动荣誉奖章;排球教练张德涛及田径教练缪峻生、周培铨被评为全国业余少体校优秀教练;张长庚、顾立仁、张德涛、王在明、徐根山、卢秀森等6人被评为市优秀启蒙教练员。

1990年,全区有教练员73人(应聘59人),其中高级教练5人(应聘2人),中级教练43人(应聘35人),初级教练25人(应聘22人)。