第一章 群众体育

20世纪初,随着区境的开发,境内的群众体育活动逐渐活跃起来。清末民初,侯家宅侯协庭的南拳,20世纪20年代梅芳里王占坤的查拳,卢嵩高的心意六合拳,30年代长寿里王亮臣的少林大红拳等,在上海滩上均有一定影响,有的在武术擂台赛上获第一,有的在武术表演中名列前茅。

自30年代起,境内真如地区、暨南大学、大夏大学、中央造币厂、中华书局、大隆机器厂、申新纱厂、统益纱厂等企业事业单位的足球、篮球、乒乓球活动也开始兴起,但大都在学生、教师、职员中进行,工人参加的为数不多。当时暨南、大夏等大学的田径项目,在全国、全市的历次比赛中,均取得较好成绩。

50年代初,在党和政府的关怀下,全区各机关、企业事业单位积极开展各类体育活动。1956年6月,区体育运动委员会成立后,即以工厂为重点,大力推广工间操、生产操和球类活动,使全区的群众体育有了进一步发展。1976年后,群众体育的重点由工厂向学校转移。80年代中,区的学校体育在全市综合评比中,开始进入先进行列。实行改革开放后,群众体育又朝着多形式、多层次的途径前进。趣味性、娱乐性、强身性的体育活动蓬勃发展,高强度、较激烈的体育活动逐渐被轻松、愉快的体育活动所替代。

第一节 职工体育

民国21年(1932年),真如镇青年与暨南大学工友合组桃光小足球队,曾多次参加真光杯小足球联赛。民国24年,中央造币厂聘请优游体育会足球队老将、原暨南大学的国脚梁树堂,筹组厂足球队,同时还建有摔跤队。抗日战争胜利后,中华书局进德体育会足球队,因拥有参加过第十四届奥运会的国脚张金海而驰名沪西。中国纺织建设公司上海第一棉纺厂(今上棉一厂)因有大型足球场,以职员为主的足球队常与大隆机器厂球队比赛。大隆机器厂职工除足球项目外,时有踢毽子比赛,有人在土井边沿上盘踢、拐踢达130余次。申新九厂金双马俱乐部经常举办职员篮球邀请赛;申新二厂(今上海无线电二厂)职员俱乐部也曾举行乒乓球邀请赛。当时,有些单位的中共地下党也组织文体活动来团结群众,统益纱厂(今上海化纤十一厂)职员组建足球队,工人被排斥在外,后在地下党的帮助下,工人另建益友队。

新中国成立后,大力发展职工体育。区政府会同区工会办事处、团区委在工厂基层发动职工进行各项球类体育活动。1950年,沪西工人俱乐部首次主办沪西地区工人乒乓球联赛,区境吴淞江南各大中型工厂踊跃报名,有102个队参加,其中有以商标命名的天鹅队(今上棉七厂)、孔雀队(今达丰棉纺织厂),有以厂名命名的华生、华孚队等。

1952年起,职工体育活动发展迅速,除广播操普遍推行外,各大中型企业纷纷建立业余运动队。大隆机器厂有5支足球队、4支篮球队,申新九厂有2支足球队、4支篮球队,寅丰毛纺厂除有男女篮球队外,还组建男女排球队。据22个工厂统计,当时参加足、篮、排、乒乓球活动的人数占这些工厂工人总数的4.15%,参加广播操的人数达12.8%。

1954年3月,全区推广的广播操由机关普及到工厂,上棉六厂穿筘车间工人坚持做操,增强了体质,提高了出勤率,全班42人由1953年8~10月缺工107天下降到1954年3~5月缺工45天。有些工厂还因地制宜,根据工人喜爱,开展专项体育活动。第一印染厂工人喜爱举扛铃,乃建成简易举重房,工人邓小兆在1954年市第二届工人体育运动会上,以276公斤总成绩打破中量级举重全国纪录。上海印钞厂工人喜爱射击运动,自己动手在荒地上铲土除草,建成全区第一个简易靶场,于1955年成立全区第一支工人射击队,队员颜怀俭在1956年市工人射击赛中名列首位。

1956年,区体育运动委员会成立后,在基层筹建体育协会149个,成立业余运动队526支。仅上棉一厂在1958年举办的足球联赛中,全厂就有36支球队报名,其中有理发师组成的小刀队、炊事员组成的大刀队等;同时该厂足球队与大隆机器厂足球队,在区级比赛中经常分执牛耳。区运动队的技术水平也明显提高,1957~1959年,区工人举重队获市锦标赛三连冠;区羽毛球队在1959年第二届市运动会上获男子单、双打冠军;1960年区足球队荣获市足球甲组联赛冠军,与杨浦队合组普杨联队,在全国足球乙级队联赛中,获杭州赛区第三名,总决赛第十一名。

1959年1月,区体委在上袜一厂召开职工体育工作现场会,推广该厂因地、因人制宜,积极开展群众性体育活动的经验。

在“大跃进”时代,区体育事业受到“左”的思想影响,脱离实际,一度出现高指标等浮夸风;在三年困难时期,全区职工体育活动处于低谷。据66家工厂调查,参加体育活动的职工人数,自1960年上半年的6.87万人,降至1961年春的1.96万人,风行一时的长寿路一条街开门操也销声匿迹。

1963年国民经济形势好转后,职工体育贯彻“积极、适当、经常”的方针,坚持“小型、多样、自愿”的原则,出现上升趋势。职工参加体育活动的人数,由低潮时只占职工总数的7%上升到11.4%。1963年区举办工人篮球联赛,报名单位110家,有134支球队参赛,比1961年23支、1962年30支球队参赛,数量显著增加。其间,广播操活动也有了恢复和发展,1963年周顺昌机器厂、新大昌绸布店、长安商场、上无二厂四车间被评为市级推广新广播操先进单位。1965年达丰铸造厂自编的翻砂工人生产操,也迅速在全区有翻砂作业的工厂、车间中推广。

1964年,为贯彻国家体委开展游泳、射击、通讯、跑步4项活动的指示,全区大力开展群众性的游泳活动。8月在长风公园举办横渡银锄湖游泳比赛中,有137个单位报名、1408人参加,观众上万人。

“文化大革命”初期,除游泳及渡江纪念活动年年举行,工人长跑队仍坚持锻炼外,其他体育活动均被迫停止。长跑队于1966年11月自发组织长跑到北京,历时20天半,受到国家体委领导荣高棠的接见。1971年,区体委恢复工作后,全区职工体育活动开始复苏。以推广新编第五套广播操为契机,开展小型、多样、分散的群体活动。1973年全区275个工厂中,有147个单位坚持做操,其中13个单位的做操人数占全厂职工80%以上。1974年,上棉二十五厂(即达丰棉纺织厂)在上海体院师生的帮助下,自编纺织工人生产操,坚持一年后,职工的体质有所增强,生产得到提高,使该厂25年来第一次提前14天完成全年生产计划。上海第二冶金机修厂有90%的职工坚持做操及其他小型多样的体育活动,1975年获全国群众体育先进单位称号。

“文化大革命”后,全区以三操(生产操、工间操、广播操)、一拳(太极拳)为主的职工体育活动继续发展。1978年,全区的体育工作重点虽开始向学校转移,但工厂体育活动仍保持好的势头。当年有54个单位被评为市、区群众体育先进单位,嘉丰棉纺织厂(1987年改属嘉定县)荣获全国群众体育先进单位称号。

1980年冬~1981年春,开展群众性的百日冬季锻炼活动(简称百日冬锻),全区有9万多职工参加,锻炼项目有跳绳、踢毽、长跑、拔河等。1982年冬锻人数达10万余人;1983~1984年上升到11万余人;1985、1986年又提高到12万余人,占全区职工总数的32.7%。1990年,全区借亚洲运动会在京召开的东风,在工厂企业中开展“百日冬锻迎亚运”活动,120个市属工厂体协会员单位中,有112个单位分别开展了一系列小型、多样的群众体育活动,参加的职工达10万多人,占职工总数的33.1%。

改革开放以来,职工体育活动开始走向社会。1984年,华生电扇厂和区青少年业余足球学校挂钩组织华生足球队,被当年《中国体育报》列为全国先进体育事例之一;1987年,大隆机器厂、上棉一厂、上海灯泡厂等10多家工厂联合组建足球俱乐部,在区足协的支持下,主办第一届俱乐部杯足球赛;1990年冬锻期间,由赞助单位共同主办12项比赛,参赛人数达1.24万人。这种横向联合、社会赞助、自筹资金,兴办体育的社会化趋势还在不断发展。另一方面,职工参加竞技体育活动的人数日减,而趣味性体育活动却在各厂流行。1979年,区篮球联赛有70多支球队报名,到1990年则减少到13支球队参赛;1983年,区足球联赛尚有160支球队参赛,到1990年则下降到48支球队报名。一些大厂虽仍然保持每年开运动会的传统,但比赛项目却有很大变化,除跳绳、踢毽、拔河、长跑外,其余多为趣味性体育活动。上海造币厂、化纤十一厂、上棉一厂等在厂运动会上新设三类球(乒乓、足、篮球)接力、双人背夹球赛跑、手抛地滚球击筒管等项目,上棉七厂还别开生面举办职工家庭运动会。

第二节 学校体育

一、高等院校体育活动

20世纪20年代,西方近代竞技体育已在区内高校陆续开展。民国12年(1923年)19南学校(后改名暨南大学)迁至真如,学生多为东南亚华侨,受近代体育的熏陶,体育活动比较活跃。尤其是该校足球队,民国16~26年,在江南8所大学举办的10届足球锦标赛中获9届冠军和1届亚军;参加第九届远东运动会及第十一届奥运会的中国足球队中,就有多名暨大学生。民国19年,大夏大学迁建于今中山北路后,该校的体育活动也颇为活跃,各运动队中以网球队实力最强,曾在江南8所大学举办的网球赛中力夺冠军。

新中国诞生后,高校体育作为贯彻教育方针的重要组成部分,备受学校领导的重视,学生除了上好体育课外,还必须参加晨跑、早操及课外体育活动。1954年高校试行“准备劳动与卫国”体育制度(简称“劳卫制”),华东师范大学参加锻炼的学生有2985人,占学生总数的97.3%。1958年,在“左”的思潮影响下,主管部门提出不切实际的目标,要求学生全部通过“劳卫制”,出现挑灯夜战、突击达标、弄虚作假等现象,一度干扰了学校教学的正常秩序。1960年,为了提高运动水平,华东师大对运动队实行集中管理和严格训练,使成绩迅速上升,田径队多次代表上海市高校出席全国大学生田径比赛,获总分第二、第三、第四的好成绩;1963年球手校队赴京参赛,连克北京大学、清华大学以及由北京体院为主力的北京联队。

1966年,“文化大革命”开始,高校正常的早锻炼及课外活动被“早请示”、“晚汇报”、“跳忠字舞”所破坏。1971年高校恢复招生后,体育课及课外活动仍不够正常,仅早操、晨跑尚能坚持。“文化大革命”结束后,高校的体育活动得到恢复和发展,体育锻炼达标活动也逐渐深入,华东师大学生达标率由1978年的22.4%上升到1987年的92.4%,上海铁道学院学生达标率也由1986年的81.8%上升到1988年的87.8%。

二、中小学体育活动

解放前原区境中学仅3所,公私立小学(包括晚班)共49所,多为弄堂学校,由于场地缺少,设施简陋,体育又不受重视,遂使大多数中小学的体育活动无法开展,仅晋元中学对体育活动尚较重视。

解放初,中小学的体育教学尚无统一教材,课外活动内容单一,多以球类为主。1956年,真如中学的足球队在西郊区足球联赛中战绩甚佳,还向省市运动队输送了一些优秀运动员。

第一个五年计划期间,区内陆续新建的学校,均具有较好的场地和设施,各校为了认真贯彻德、智、体全面发展的教育方针,对体育课和课外活动都很重视,学生体育运动的水平逐步提高。曹杨中学于1954年获市中学生足球赛冠军;1956年,有5名学生代表市青年队,参加第一届全国青年足球锦标赛,荣获亚军;该校田径队还多次与陕北中学(今晋元中学)分获区中学生运动会的冠亚军。陕北中学的篮球队,也曾夺取区篮球联赛冠军。1956年起,“劳卫制”在中学推行。1958年,全区通过“劳卫制”及格标准的中学生达1.6万人。

在“大跃进”时期,区体委受“左”的思想影响,对学生提出“四红”的要求,即全部通过“劳卫制”达到一、二级等级运动员和普通射手的标准。由于指标过高,时限过急,各校弄虚作假的现象时有发生。

三年困难时期,各校贯彻“劳逸结合”,学校运动会停止举办,大运动量的项目停止训练。1963年下半年开始,经济形势逐步好转,各校体育活动才趋正常。1964年,中共中央主席毛泽东号召开展游泳活动,区教育局拨款在6所中学修建游泳池,学生的游泳一度纳入体育课程。

“文化大革命”开始后,学校的正常教学秩序遭到破坏,体育设施及大量运动器材损坏丢失严重,课外体育活动无法开展。1970年后,各校陆续恢复体育教学,但一度被军体课、野营拉练所取代。其间,各校广播操、乒乓球等活动还比较正常。在1970年全市中小学生乒乓球联赛中,黄陵中学、甘泉一小女队被评为“四好队”。1971年推行新广播操,全区90%的中小学生都踊跃参加。长寿路二小场地虽小,但仍坚持分批组织上千学生做操。各校还兴起以北京、延安、井岗山等为目的地的象征性长跑活动,1973年全区参加该项活动的学生有8.2万人,同时有40%的中小学试行《国家体育锻炼标准》。1975年年小学出现“小足球热”,据1976年统计,踢小足球的学生达2.1万人,占小学生总数的40%。

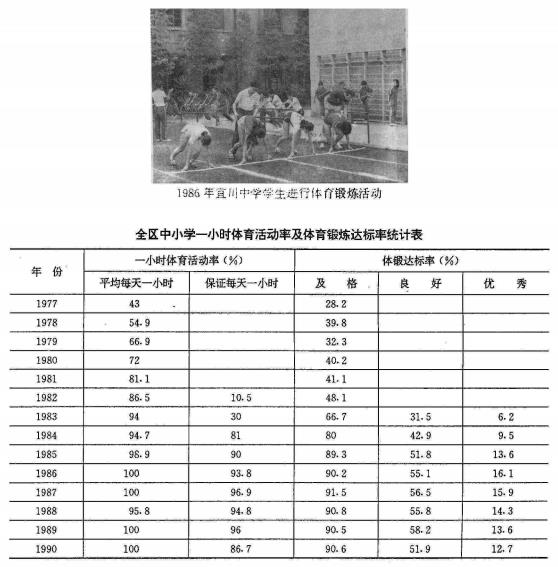

“文化大革命”结束后,由于学校一度片面追求升学率,学生负担过重,健康水平下降。据统计,75届中学毕业生健康率为69.8%,77届毕业生降至62.12%;视力减退现象尤为严重,1976年中学生近视眼患者占26.22%,1978年升至32.38%。1979年下半年,区体委进一步明确体育工作应以学校为重点,配合区教育局切实抓好学校体育工作,增强学生体质。曹杨一小由于重视体育教学,积极开展课外活动,1969年以来,坚持每年召开2次校运动会,学生体质有了提高,近视眼发病率控制在5%左右,被评为全国体育卫生先进单位。全区各校也积极开展广播操、眼保健操等活动,经过多年努力,各校学生身体素质有所增强。1982年,对全区小学五年级的学生进行测定,身高、体重基本上超过全国、全市以及辽宁省同年龄组的平均值;形态、机能4项指标的12个数据,除肺活量、体重偏低外,其余也都达到要求。全区各学校中获健康杯优良学校称号的,1981年有3所,1982年19所,1984年34所,1985年升至46所,占全区学校的48.93%。同时,各校的“三二”活动也得到进一步发展。1977年开展“三二”活动的学校占全区学校的87.5%,1978年以后一直保持在90%以上。学生参加“体锻”达标活动的人数也日益增多,达标率逐年上升,1977年达标率仅占适龄人数的28.2%,1984年上升到80%,1986年后均保持在90%以上。

由于学校体育受到各方重视,普陀区在全市中小学校体育工作多项综合评比中,1984年获得团体总分第三,1985~1988年连续4年均获团体总分第二,1990年获学校体育工作先进区的荣誉。

三、幼儿体育活动

解放前,区内幼稚园屈指可数,体育活动不受重视。解放后,幼儿园日增,但幼儿体育仍受师资、场地等条件限制,体育课多为室内游戏活动,户外活动很少开展。

1973年,为贯彻国家体委及市体委“从儿童抓起”的指示,区体委配合区教育局成立幼儿体育中心教研组,开始制定幼儿体育教学方案,开展教研活动,各幼儿园体育始有改观。中心组自编的徒手操、模仿操在各园推行,深受幼儿喜爱。

1974年起,全区幼儿园开始推行百日冬季锻炼活动,规定100天中至少有60~70个锻炼日,每一锻炼日至少有45分钟锻炼活动。锻炼内容有体操、跑步、跳绳、拍球等。这年六一国际儿童节,区举行第一届幼儿运动会,有2500名幼儿及教师参加了小兔跳、摘苹果、三轮童车赛、运球接力跑等适合儿童特点、带有趣味性的活动项目。

1975年5月,区召开第二届幼儿运动会,并为出席市首届幼儿体育表演大会作选拔准备。参加市首届幼儿体育表演的代表队有甘泉第二幼儿园的跳绳操,小运动员穿梭跳跃,不断变化队形,呈现出五彩缤纷的各式图案,受到与会者好评;曹杨二村、四村幼儿园的队列操,个个精神抖擞、队列整齐,也博得满场掌声。1974~1988年,区幼儿运动会每年举行1次,历7届。后因对举办幼儿运动会有不同意见才字止举行。但幼儿园仍按规定上好体育课,每人每天至少参加1.5~2小时的户外活动(包括游戏)。1981年后,幼儿课外活动由各园自行安排,一度出现放任自流现象。

1986年,市妇联、市教育局恢复全市幼儿体育表演活动,全区幼儿体育再度活跃。为争取参加全市幼儿体育表演,各幼儿园精心创作和排练节目。区参加市幼儿体育表演并获得奖励的有:曹杨新村第二幼儿园的小天鹅操、企鹅生蛋游戏及宜川新村街道第一幼儿园上山打老虎、球操、绳操等节目获一等奖;曹安路街道第三幼儿园“老婆婆的枣树”和中山北路第三幼儿园的红绸操获二等奖;曹杨新村第二幼儿园的足球操、上棉一厂幼儿园的植树操、上海灯泡厂幼儿园的金铃操获三等奖。

1987年,在全区幼儿园普遍开展幼儿足球舞活动的基础上,将此项活动列入课程表。嗣后,每年举行1次比赛,以增强体质,培养足球兴趣,物色足球幼苗。

第三节 地区体育

清末民初,民间传统武术活动在区境已有流传,侯家宅的侯协庭素擅南拳,对当地很有影响,民国10年(1921年)梅芳里、樱华里(今新华里)一带,各派拳师先后来此授艺,民间习武之风颇浓。民国23年山东查拳名家王占坤(民国8年任上海中华武术协会教师)曾在梅芳里授拳,收徒10多人。河南心意六合拳名家卢嵩高,早年定居樱华里,所收门徒中有李尊贤、李尊思(现为全国优秀武术教练)等。民国27年居住长寿里的王亮臣擅长少林大红拳,曾参加市商会在天水桥主办的武术擂台赛,获第一名;次年又参加武术名家佟忠义在成都北路组织的武术表演,其醉剑、流星拳获第一名。普陀区是全市回民较集中的聚居区之一,回民习武者甚众,河南查拳回族名家马忠启、马忠立曾在樱华里附近的清真寺授拳。抗日战争胜利后,马忠立赴松江表演,其飞标、铁沙掌技惊四座。

除武术外,真如地区的足球活动十分活跃。由真如镇潘义茂饭店业主创办的真光体育协会曾多次举办真光杯小足球联赛,第一届联赛有当地及曹家渡地区的20多个民间足球队报名参赛。后每年举办一次,抗日战争爆发后停办数年。民国32年恢复时,参赛球队增至50多个。该地区的白鹰队成绩突出,抗战胜利后,从1个队发展为甲、乙、丙3队,除参加本地真光杯、剑东杯联赛外,还到市里参加市光复杯、滨海杯、叔承杯、旗将杯等联赛。民国35年改名真如队,参加市长杯足球联赛,获得丙组冠军,第二年晋升为乙组。

解放后,地区性的习武风气及拳操健身活动仍盛。1953年,胶州地区武术名家卢嵩高和其弟子李尊思等,在市体育馆参加由王子平、佟忠义主办,为抗美援朝募捐的义演,其功夫令观众叹服。50年代,王亮臣任区武术教练多年,并在区体育馆、普陀公园等地授拳,学者云集。1963年,区体委组织年老体弱的退休工人和居民学习太极拳,办班33期、学员737人。“文化大革命”期间,各类体育活动被迫停止,但群众习武健身之风不减。每日清晨,仍有不少职工、居民在街头绿地打拳、舞剑、甩手、站桩、做操、练功,其中以老年人居多。

“文化大革命”后,全区离退休人员增多,区体委为了加强对老年人拳操活动的指导,于1980年设立辅导站61个,经常参加锻炼的老年入达1万多人。1981年,区老年人体育协会成立,各街道相继建立支会,除组织老年乒乓、足球、篮球、棋类、长跑等7个运动队外,重点抓拳操站、点的辅导工作。1983年,沪西工人文化宫老年体协支会,共开办16个项目、25次训练班,还组织200名会员排练太极拳,参加第五届全国运动会开幕式表演,获得市老年体协的好评。此外,宜川新村街道支会首办“鹤翔庄”气功班,普陀路、沙洪浜街道支会也办“导引十二根”气功班。此外老年迪斯科、木兰拳、门球等也有不少爱好者。到1984年,全区11个街道老年体协支会全部成立。1986~1990年,区老年体协连续举办了3届老年人运动会、2届健康老人评选活动,丰富了全区老年人的文化体育活动。

1985年,长风新村街道依托社区文化促进会,开展地区体育活动,走出一条社会办体育的新路。1986年,真如镇办的文化庙会中增添了家庭体育大奖赛,城乡拨河赛等体育活动内容,深受群众欢迎。1978~1989年,真如镇还举办了3届社区性的全镇运动会,运动项目从第一届的7项增加到14项,运动员也由200余人发展到832人。

1989年,胶州路街道牵头举办有工厂、学校、商店、机关、居委会等共100多个单位参加的社区性街道运动会。比赛项目有23项,时间长达4个月之久,参加的运动员达500多人。

第四节“田径之乡”

20世纪30年代,境内高校的田径运动,曾取得较好成绩。民国25年(1936年)10月,第四届市运会上,暨南大学在大专组比赛中,男子获3项第一、2项第二;女子获1项第一、1项第二、1项第三,并获10项运动总成绩第一、5项运动总成绩第三。大夏大学在大专组比赛中,男子获3项第二、3项第三,女子获7项第一、5项第二、2项第一;在体校专科组比赛中,男子获1项第一、6项第二、5项第三,女子获2项第一、2项第二;并获5项运动总成绩第一。

在解放初的10年中,全区田径运动水平尚低。自1958年起,区体委开始重视田径运动,为准备参加市秋季运动会和第二届市运会,聘请专家担任教练,集中一批田径运动员进行短期训练,成绩始有进步。在1959年第二届市运会上,男子田径成绩位列第九。1960年,筹建区青少年业余体育学校,田径作为各项运动的基础受到重视。区教育局也十分重视学校的田径运动,要求各校每年举行一次田径运动会;有条件的学校要建立田径运动队。区体委以竞赛为杠杆,与区教育局共同主办每年一届的中、小学生田径运动会,以推动各校的田径运动。1962年起,全区田径运动水平缓慢上升。1964年第四届市运会上,短跑、跳远等项目进入前三名。10公里竞走更一枝独秀,囊括前三名。1965年,在市中学生田径运动会上,区女子初中组首次获得团体第一名。

“文化大革命”开始,全区刚崛起的田径运动受挫。1971年,区体委恢复业务工作后,田径运动开始复苏。是年春、秋两季,曹杨学区率先打破全区田坛数年的沉寂,举办了2次“红小兵”田径运动会,并涌现出一批幼苗。刚由区“五七”干校调回的区少体校几位田径教练,在少体校尚未招生的空隙,主动为幼苗进行技术训练,为区赢得可贵的领先一步的优势,在1972年举行的市中学运动会上,区田径队获女子甲、乙组团体冠军。

1974年,区体委以田径、足球为重点,进行项目布局,并开始建设以学校运动队为基础、以体育传统项目学校为中坚、以少体校和体育场、馆运动队为骨干的三级业余训练网,使后备人才的培养得以层层衔接、步步提高,并能源源不断地向上级输送。其间,投掷项目进步较快。在1974年市田径单项比赛及市少年儿童田径运动会、市第五届运动会上,陶瑞红的铁饼以36.66米、铅球以10.52米和10.55米破全国少年乙级纪录。

“文化大革命”结束后,市体委于1978年对各区重点项目进行布局,明确普陀区以田径为重点,区政府领导对此甚为重视。区教育局明确规定,各校每年都要召开运动会、建立田径队、建立田径运动校纪录,都要参加区级运动会。

1982年,国家体委发出举办“田径之乡”评选活动的通知,全区立即响应,区体委决定参加评选。同年4月,成立区田径协会。期间,全区田径运动的水平不断提高,达到鼎盛时期。1982年有20人保持25项市及市年龄组田径最高纪录。在同年举行的第七届市运会上,取得市区组少年男子田径团体第一名,成年女子及少年女子田径团体第二名、成年男子田径团体第三名;在田径项目比赛中,获金牌20枚,占全区金牌总数53枚的37.7%。周梅君还打破女子3项全能的市少年甲组纪录。尤小珍也获全国女子马拉松赛及市“雪菲力”杯国际马拉松邀请赛的女子组冠军。区输送的运动员吴丽萍,在1984年9月之后的100天内,连破100米、200米、4X100米接力的全国女子纪录。

1985年,区政府决定,把创建“田径之乡”的工作一抓到底。这一年在市青少年田径赛中,再摘田径团体桂冠。成年长跑队于1978~1985年在市马拉松比赛中,连续8届荣获冠军。

1986年4月,在第二届全国“田径之乡”评选中,普陀区被中华全国体育总会正式评选为“田径之乡”,在京、津、沪3大城市中,区首获此项荣誉。

1987年,区政府领导指示,要进一步加强“田径之乡”的建设,区体委经过深入调查、听取各方面意见的基础上,制定了《加强“田径之乡”建设的三年规划》,进一步明确前进的方向,并采取措施,扩大田径传统学校布局、实行田径达标奖励制、试办高水平运动队、对带队教师给予津贴、改革竞赛分组制度、加强师资培训、引进技术骨干等,调动起各方的积极性,使全区后备人才辈出,田径运动得以不断发展。至1990年,共向国家队、市体工队、市少体校等输送田径运动员211人。

1990年,在全国第三届“田径之乡”评选中,区再次保持“田径之乡”的荣誉。