第一节 佛寺道观

一、真如寺

原名万寿寺,别称宝华教寺,俗称大庙。南宋嘉定年间(1208~1224年),僧永安在官场(今大场附近)改建后名真如院,取佛经《成唯识论》中“真实”“如常”之义。元延祐七年(1320年),僧妙心移至今址(后山门5号),请额改名真如寺。

明清期间,在该寺正殿四周又陆续兴建了许多偏殿楼阁:东庑有送子观音殿、伽蓝殿;西庑有十王殿、痘司殿;寺东有东岳行宫、忠显王殿;寺西有城隍行宫、地藏殿;寺前有韦驮殿、鄂王殿、鲁班殿、财神殿、北方殿;寺后有大悲阁、文昌阁、西方境等,形成规模颇大的寺庙建筑群。该寺正殿曾历经修葺,明洪武年间及弘治年间,僧道馨、法雷2次重修。清光绪二十年(1894年)又由真如镇米商杨氏发起,同上海寿圣庵僧念岸、念伦募钱1.5万缗(千文),将单檐3间改成双檐5间,原梁架等主体结构仍保留元代款式,两侧楹联:东为“佛日光辉崇盛世群生咸悟真如”,西为“皇风祥辑衍遐龄万姓同跻仁寿”。该寺韦驮殿,据洪复章《真如里志》载:“元至顺三年,平江路嘉定州僧嗣文创建,明正德八年僧法雷重建。清乾隆三年里人陆伟功重修,乾隆四十年陆伟功、陆茂功捐资同修。”殿内著名的铜弥勒佛系明代所制,铜佛背后镌有“明乙酉年住山比丘回闻募铸。”太平天国及抗日战争时期,几经战火,配殿及附属建筑大多被毁,仅存长、宽各20米的正殿(大雄宝殿)1座。

明清期间,在该寺正殿四周又陆续兴建了许多偏殿楼阁:东庑有送子观音殿、伽蓝殿;西庑有十王殿、痘司殿;寺东有东岳行宫、忠显王殿;寺西有城隍行宫、地藏殿;寺前有韦驮殿、鄂王殿、鲁班殿、财神殿、北方殿;寺后有大悲阁、文昌阁、西方境等,形成规模颇大的寺庙建筑群。该寺正殿曾历经修葺,明洪武年间及弘治年间,僧道馨、法雷2次重修。清光绪二十年(1894年)又由真如镇米商杨氏发起,同上海寿圣庵僧念岸、念伦募钱1.5万缗(千文),将单檐3间改成双檐5间,原梁架等主体结构仍保留元代款式,两侧楹联:东为“佛日光辉崇盛世群生咸悟真如”,西为“皇风祥辑衍遐龄万姓同跻仁寿”。该寺韦驮殿,据洪复章《真如里志》载:“元至顺三年,平江路嘉定州僧嗣文创建,明正德八年僧法雷重建。清乾隆三年里人陆伟功重修,乾隆四十年陆伟功、陆茂功捐资同修。”殿内著名的铜弥勒佛系明代所制,铜佛背后镌有“明乙酉年住山比丘回闻募铸。”太平天国及抗日战争时期,几经战火,配殿及附属建筑大多被毁,仅存长、宽各20米的正殿(大雄宝殿)1座。

解放后,正殿独存,殿内释A牟尼佛像和寺前原韦驮殿的铜弥勒佛尚在。1950年10月,市政府曾拨款维修正殿佛像,并将铜弥勒佛设栏保护。1959年5月,被定为市级文物保护单位。1963年重修,正殿仍恢复元代单檐式样。“文化大革命”中,殿内檀木释i牟尼等佛像和铜弥勒佛被毁,许多珍贵碑刻文物被砸。

1979年,真如寺进行维修,正殿内额枋底部仍保留“青大元岁次庚申延祜七年癸未季夏月己巳二十乙日巽时鼎建”双钩阴刻墨字,为该寺建造年代的佐证。江南地区现存的元代建筑物极少,除真如寺外,仅有苏州三清殿,吴县轩辕宫和金华天宁寺3处。真如大殿共有木柱16根,每根木柱的地基,用黄土和铁渣分层夯筑而成,阔1.8米,长3米,深1.8~2米;各柱地基,以木相连,为古建筑所罕见,是宋元建筑的重要特征。在历次重修时,还发现柱子、梁枋、斗拱等各项构件的背面及接榫处,留有当时工匠用毛笔墨书的名称,多为江南工匠的习用俗语,有研究价值。为此,有关部门拟辟为古建筑展览馆,长期不作宗教场所开放。

1991年后,为满足佛教徒活动需要,将真如寺恢复为宗教场所,成立真如寺修复委员会,全国佛教协会副会长明肠法师任名誉主任,市佛教协会会长真禅法师为主任。修复后的真如寺除大雄宝殿外,还兴建了卧佛殿、方丈室、后院、内院、外院、两廊、办公室等,面积由原来的800多平方米扩大到2000多平方米。1992年1月初,由新加坡法师林高僧性仁捐赠的3尊玉佛及一些经书,入寺供藏。其中释迦牟尼佛卧像长2.7米、重1.3吨,2尊坐像分别高2.2米和0.8米、重2.5吨和0.1吨。真如寺今主持为释妙灵法师。

二、万寿庵

清乾隆年间,由朱港、王家巷、朱家宅、东赵4村村民集资,在原赵家花园西、朱港村东南,购地1070平方米建成。因有万岁牌设于内,故名万寿庵。俗称观音堂。该庵分前后两进:前三楹中设弥勒与韦驮,左文武二帝,右三官大帝;后三楹中设万岁牌及三清,左观音,右刘猛将军及城隍司、土地司;东西两侧有厢房为佛事禅堂,中为天井。建筑面积约230平方米。抗战前夕曾重建,住有尼姑2人,香火旺盛,后逐渐败落。1958年庵废,庵屋出借。1984年兴建宜川六村居民住宅时拆除。

三、赵浦庙

位于郑家宅东、赵浦西、管弄北,以赵浦得名。据《宝山县续志》、《真如里志》记载:初建于明隆庆五年(1571年),清咸丰十年(1860年)七月毁。同治六年(1867年)里人募资重建,占地约4670平方米,中有殿室5间,东西两侧有厢房各2间,东面还有僧房4间,殿内供有观音、土地等,最盛时有僧10余人。民国37年(1948年)侯家宅小学迁入。1955年该庙所供佛像送往萧庙寄存。1958年,在该庙西北角,挖出古僧墓1座。庙前曾有古银杏1棵,据《宝山县续志》载:该树“围二丈五尺,荫垂亩许”,在“文化大革命”中被砍伐。1981年,翻建长征小学新楼时,该庙殿屋全部拆除。

四、萧庙

又称小场庙。位于真西铁路支线东侧,沪宁铁路南、新桥头村北。原建于沪宁铁路北侧,四才阁(村)东南。据《真如里志》载:“清康熙年间,邑诸生浦潜蛟重修,光绪二年季夏,里人重建。”当时占地2000余平方米,有庙屋10间。一二八抗战时被毁,不久由李伯寅募捐,将该庙迁往沪宁铁路南侧。新建后有殿室3间,供观音、土地等;东西两侧有厢房各2间,前有天井及门圈,住有尼姑4人。1958年成立人民公社时,改建成蘑菇房。1960年,兴建新桥头小学时,原庙屋全部拆除。

五、宝灵庵

兴建于19世纪后期。据民国25年出版的《上海指南》载:“宝灵庵,小沙渡路北段,劳勃生路北。”冷西康路、普陀路口东北侧。由当时草鞋浜(村)的潘、马、陆、叶、张等姓集资所建,建筑面积约60平方米,内供观音、关帝等,香火甚盛。1953年庵前筑成延伸的普陀路,故习称普陀庙。1958年,改建成里弄食堂。

六、天妃宫

又名天后宫,俗称娘娘庙,位于真如镇东,原占地2500平方米,有庙屋8间。抗战时被毁,仅存古银杏3棵。民国35年前后,浦东道姑朱寿清来此募捐,在旧址重建庙屋3间、120平方米。1963年,由五星大队改办五星小学分校。1984年,庙屋圈入平桥花木场内,次年拆除。庙前3棵古银杏,中间1棵最大,直径约1.2米,另2棵直径分别为0.5及0.8米。1962年被雷击死1棵,另2棵也先后于1968、1974年枯死。

七、玄元观

据《真如里志》载:“玄元观,镇南东五图桂巷,元至元三年道士沈仲宽建,后废,存祖师堂,住持道会司徐际云修,今亦废。”民国24~26年间,又由静安寺附近徐家宅马延生发起,与北新泾延同殿道姑张本全重新修造,为一正二厢,中有天井,正厅供有张大帝及观音。每年农历二月初八张大帝生日,前来进香者甚众,商人也乘机在此设铺摆摊,形成庙会。1953年,兴建曹杨新村时被拆除。

八、祖师堂

位真如镇西首,今水塘街32弄附近。明末,甘、陆、侯三姓所建,初为佛庙,名永宁禅院。后有道士静源重修,改祀张天师、雷祖、关帝等,遂成道观,改名祖师堂,但仍供观音。该堂占地1560平方米,有堂屋6间。每年农历六月二十四雷祖生日,乡民在堂前请道士打蘸纪念雷祖,以求消除瘟疫。清初,陆允立同子邑庠生廷德在堂前增建茶亭,“夏施清凉散,解渴热;冬施姜汤,为御寒计,行人德之。”当时,邑令宋尔瑜曾为茶亭立石作记,该石碑、茶亭于咸丰十年(1860年)毁于兵燹。民国26年八一三时该堂亦被毁。

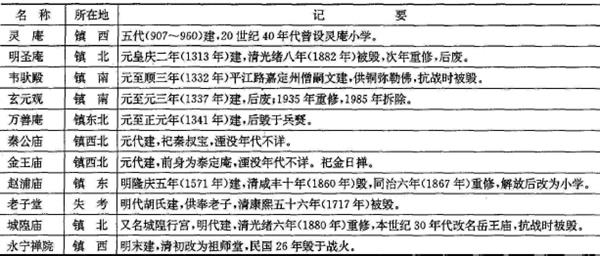

真如地区佛、道教历史场所简表

50年代境内(除真如地区)佛道教场所简表

第二节 清真寺

一、沪西清真寺

俗称老寺。民国10年(1921年),由上海清真寺董事会捐助,在药水弄(今西康路1501弄80支弄166号)租地500余平方米修建,民国11年建成,初名小沙渡回教堂,后改名药水弄清真寺。当时由招商局回民职员捐赠该寺平房20间,以租养寺。民国24年前,由著名伊斯兰学者、阿訇买俊三主持。30年代中期,巴黎大学文学系毕业的回族青年马天英受聘入寺,筹组沪西清真寺理事会,并管理该寺事务。民国24年,该寺在马白路白玉坊内建立清真女学;在劳勃生路梅芳里100号建立回教宣传所,编辑发行《晨镜报》、《回教报》,并开办识字班。后识字班由金利源栈主李云生及福新烟厂业主等资助,改办为云生小学,并于民国29年迁往马白路235号。抗战胜利后,改名兴建小学,含意为兴教建国(1956年迁至西康路,改名回民小学)。清真寺在马天英、李玉书、马少生、马义方等主持期间,曾募资重修。重修后门额嵌有“开天古教、重教团结”8个大字;北侧为礼拜大殿,约160平方米,可容纳百余人同时礼拜;南侧为3间讲堂,正中设桌椅、经典、作会客用,左右两间作讲经用;西侧为水房,供沐浴用。院内栽有花草,整个寺院布局有序,朴实典雅。宗教活动兴旺。

抗战初,地处公共租界的药水弄,人口猛增,回民无法进行正常宗教活动;侵华日军进占租界后,该寺逐渐荒芜。抗战胜利后,恢复正常活动。民国36年,一度更名沪西清真寺。当时的教长为现任市伊斯兰教协会会长马人斌。

解放后,该寺曾在教民中募资翻修,并将租用的地基买下。政府部门也曾2次拨款,为寺院大修。1959年,将鸿寿坊清真寺、白玉坊清真女学、梅芳里回教宣传所和静安区的江宁路清真寺并入该寺,从此全区伊斯兰教信徒,均在此进行宗教活动。“文化大革命”时期,寺院被移作他用,宗教书籍、文书档案及寺院财产等被毁,阿旬被赶出寺院,宗教活动被迫停止。“文化大革命”后,政府再次拨款,对该寺进行修复。1979年11月1日古尔邦节时。恢复开放,由阿訇沙春华任教长。

1985年,区政府在改建药水弄时,照顾区内回民的利益和意愿,将药水弄清真寺纳入改建规划,投资300余万元,于1990年7月4日动工。设计采用传统建筑形式,结合现化空间处理手法,格局上符合伊斯兰教的特殊要求。重建后的清真寺,坐落在常德路上,占地由原500多平方米扩大到1000多平方米,建筑面积由原342平方米扩大为1081平方米,宣礼塔高25米。礼拜大殿分上、下2层,上层供妇女礼拜用;回廊曲折,配内外2座彩色喷泉;周围建有沐浴室、讲经堂、外宾接待室、教长室等设施。1991年6月,恢复沪西清真寺名,1992年4月4日(开斋节)正式落成使用。

二、鸿寿坊清真寺

民国20年,由药水弄清真寺管寺乡老,在小沙渡路西、劳勃生路南的鸿寿坊(今新会路234弄)内租得砖木结构2层楼房1幢,占地约100平方米,筹办清真寺。内设礼拜殿、教长室、讲经堂及水房等,社首为许玉斋。民国21年正式开放,名鸿寿坊清真寺,属伊赫瓦尼派(即新派)。该寺规模较小,但宗教活动较齐全,有教民百余人。所聘请的教长也多为有名的大阿旬,第一任教长为王笃生,以后有定子彦、买俊三、马儆吾、刘志三等。该寺还曾开办过穆斯林子弟小学——圣功小学。1959年合并于药水弄清真寺。

三、真如清真寺

曾名真如回教堂、真如清真回教堂、真如清真第二别墅。20世纪20年代中,由上海清真董事会蒋氏等发起,购地兴建,主要为穆斯林前来真如伊斯兰教墓区走坟、礼拜、念经、休息之用。初建时为一组平房,坐西向东,设有礼拜大殿、水房及阿旬住宅。阿訇马厚恩曾在该寺主持教务。该寺墓区占地80多亩,1958年迁移别处,寺房除保留看坟人住宅外,其余改作他用。

第三节 教堂

一、普安堂

20世纪20年代末,美国建筑工人杜华德携同妻女来沪传道,30年代初,在闸北大洋桥附近开办1所礼拜堂。抗日战争初期,杜在区境东京路(今昌化路)935号租得楼房1幢,将大洋桥礼拜堂迁入,改名全备福音堂,归入基督教灵工团。楼下为礼拜堂,楼上为神职人员宿舍,共4间,约80平方米,有教徒百余人。民国32年(1943年),杜回国前,派长老吴南岳去真如南大街郁家弄开设布道所(分堂),并主持工作。民国35年,杜华德从美国募款回沪,加上在沪信徒的捐献,购买中山 路北侧(今中山北路1907号)农地千余平方米,建有2层砖木结构办公楼及246平方米的礼拜堂,东侧为6间平房,西面是园地,四周以黑色篱笆相围,仍名全备福音堂,习称新堂。东京路教堂改为布道所(分堂),习称老堂。新堂由吴奉献出面,邀请汪兆翔牧师主持堂务,教徒发展到300人左右。

路北侧(今中山北路1907号)农地千余平方米,建有2层砖木结构办公楼及246平方米的礼拜堂,东侧为6间平房,西面是园地,四周以黑色篱笆相围,仍名全备福音堂,习称新堂。东京路教堂改为布道所(分堂),习称老堂。新堂由吴奉献出面,邀请汪兆翔牧师主持堂务,教徒发展到300人左右。

解放后,杜华德回美,教堂由华人牧师管理,活动仍照常进行。1958年,区基督教联合礼拜筹委会在该堂成立。同年9月,圣灵堂、天恩堂、证恩堂并入。从此,全区基督教徒集中在该教堂举行联合礼拜。1966年“文化大革命”开始,宗教活动被迫停止,教堂被移作他用。

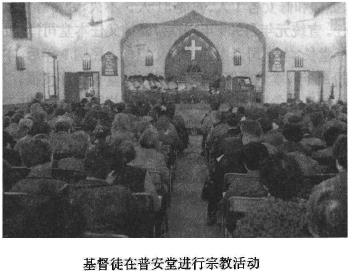

1979年后,教堂建筑由区基督教筹委会收回。经修复后,于1983年1月,恢复宗教活动,改名基督教普安堂。主任牧师为蔡同富。1985年6月,区基督教第一次代表大会在该教堂召开。1989年4月,举行了区基督教第二次代表大会。1990年,全区3000多教徒中,有2000多人在该堂进行宗教活动。

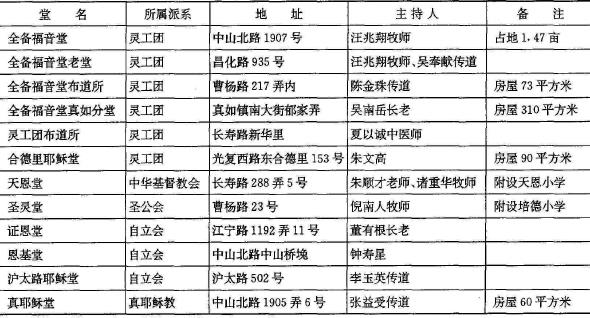

解放前夕区内基督教堂简况表

二、圣母圣心堂

清道光年间,真如地区即有天主教传教师前来传教。道光二十九年(1849年),由上海圣公会神父沈良发起,在真如夜号南四图(今西虬江北、新开河东)王家车购地1800平方米,建成主建筑5间、附属建筑13间的教堂。清咸丰七年(1857年)正式开放,名圣母圣心堂,俗称王家车天主教堂,简称母心堂,属松江总铎区管辖,由神父张忠明为本堂司铎,有传教师2人、嬷嬷和修女各1人、教徒81人。不久,许杏春任堂长,本堂司铎先后由荷兰、法国籍神父担任。宣统元年(1909年)前后,邱神父任本堂司铎,教徒发展到200人左右。民国6年,许云庆任堂长,本堂司铎由德国神父担任。民国9年后,本堂司铎由唐氏、张氏等中国神父担任。民国25年,本堂司铎由陈圻德接任,堂长为许良福。

抗日战争期间,该堂大堂被日军烧毁,但活动并未停止。民国27年,由李思德接任本堂司铎,改属嘉定总铎区管辖。3年后,本堂司铎由钱顺生接任。在此期间,该堂开设小学一所,由修女许德宝、许美珍任教,学生中有教徒与非教徒。抗战胜利后,附近创办了公办小学,堂办小学停开文化课,仅留读经。民国37年,堂长为许新根,本堂司铎为徐懋禄。在徐神父任本堂司铎期间,曾向教徒集资,由许新根负责施工,修复抗战时被毁的部分建筑,增建主屋4间及一些附属平房。

解放后,1952年该堂修复,由神父张士琅主持弥撒。来望弥撒的教徒1000人左右。1958年,由安徽人氏张神父接任本堂司铎。1959年停止宗教活动,房屋被贫困教徒改作住宅;1970年被曹杨大队托儿所借用,1978年,在建造农民住房时拆除。1989年10月,区天主教爱国会成立,教徒在当地设点进行宗教活动。90年代初,上海教PC自筹资金20万元,准备在王家车重建圣母圣心堂。

三、路加堂

又名朱家宅天主堂。清咸丰初年,由教徒朱显邦父子在金号念肆图良字圩(今甘泉新村街道朱家宅16号)捐地1600多平方米筹建,清光绪十七年(1891年)建成,有房屋16间(包括大堂)。其后,朱氏父子又为堂座献地3300余平方米。该堂建筑:中间是大礼堂,东西两厢是神父居室和办公用房。时有教徒百余人,大都为附近的农民。第一任本堂司铎为神父沈良,后由张神父接任。民国11年起,由神父邱一成任本堂司铎。教徒发展到400余人,其中朱、蒋姓较多。民国21年至抗日战争时期的本堂司铎,先后为神父唐卓忠、沈桂芳、赵根福及陈味增等。其间,该堂每月有一台弥撒,每年开四规时有6台弥撒,逢天主教四大节日时另有弥撒。抗战胜利后至解放前夕,由神父徐鸿章、姚维周、沈百顺为本堂司铎,每月有2台弥撒,逢圣神降临节及圣母升天日另有弥撒。

民国26年前,该堂属松江天主堂总铎区所辖;民国26年起,划归嘉宝总铎区管辖。该堂同时晋为本堂区,下辖大张家宅天主堂(在大场区,有教友260人)、北孙宅天主堂(大场区,200人)、姚湾天主堂(大场区,131人)、沈家沟天主堂(大场区,140人)、孟家宅天主堂(江湾区,130人)、吴淞天主堂(吴淞区,143人)、殷家港天主堂(江湾区,254人)、唐家塔天主堂(新市区,230人)及路加经言小学。

解放后至1960年,由神父沈百顺、周平生、张载云、李思德任本堂司铎。1960年,停止宗教活动。“文化大革命”中,该堂房屋、教堂被移作他用,后出租给起重机厂。1979年后,该堂房产归上海天主教区。1985年,该地被征用,拆除后建成宜川路451弄1号楼。