从清光绪十五年(1889年)起,华商就在吴淞江畔今普陀区一带开设工厂。继而,外国资本家利用租界特权陆续建厂。工业的发展,吸引了江苏、安徽、山东等地破产农民来此谋生,在工厂附近搭棚栖身,形成沪西有名的“三湾一弄”(朱家湾、潘家湾、潭子湾和药水弄)棚户区。其中,占地约20公顷的药水弄,其居民的生活状况,是上海市棚户区劳动人民生活状况的缩影。

一、药水弄的形成

药水弄地处西康路以西,南接新华北里和上海第一棉纺织厂,西北濒临吴淞江,原是一块沟浜纵横、杂草丛生的空地。19世纪末,此处曾开设石灰窑,当地人习称这一带为“石灰窑”。清光绪三十三年(1907年),英商美查公司将制造三酸的江苏药水厂迁此,居民遂称该地为“药水弄”。

20世纪初,这里仅有11户居民。第一次世界大战前后,清宣统三年到民国12年(1911~1923年)间,日商先后在药水弄附近建造9家棉纺织厂,我国民族资本家也相继在附近开办纺织、化工、机器、砖瓦等工厂。这些工厂的工人大多是从外地逃荒来此谋生的农民。他们在药水弄A塘边空地上搭棚栖身,至民国19年已达1000余户。

日本发动的一二八、八一三侵华战争,战火使闸北、虹口、杨树浦及近郊市镇的居民遭受重大灾难。大批难民以药水弄一带紧靠租界,比较安全,纷纷迁入,使棚户区范围不断扩大,抗日战争后期,这里的居民增至1万余人。

抗日战争胜利后,国民党发动内战,被迫来此谋生的劳动人民日益增多。临上海解放时,药水弄共有4000多间草棚,有的一间草棚里蜷缩着2户人家,全弄人口近1.6万人。

二、居住条件

药水弄周围有许多工厂,林立的烟囱散发大量烟尘,严重污染了居住环境。江苏药水厂排放的有害气体,损害居民健康尤为严重。吴淞江由于大量工业废水和生活废水的排入,水质恶化,成了传播疾病的媒介。

药水弄有总弄2条,支弄32条,叉弄300余条。解放前,只有一些自然形成的烂泥小路。草棚搭建无规则,见空就搭,留下的走道狭窄而弯曲,路狭处2人擦肩走过也勉强。

全弄没有排水管道,雨后路面泥泞。棚舍大都漏雨,若逢潮汛,江水倒灌,屋里屋外积水尺余,多日不退。弄内没有公共厕所和垃圾箱,垃圾粪便,随地倾倒,无人清理,蚊蝇孳生,疾病流行。

药水弄庙近工厂区,水、电管线近在咫尺,居民却与之无缘。弄内没有电灯。全弄万余人,仅2只水龙头,且是当地霸头牟利的工具。他们抬高水价四五倍出售,大多数居民买不起,吴淞江水成为主要的水源,饮水、洗菜、洗衣、淘米、涮马桶,尽在其中。

弄内,除几户本地人和保长、流氓等有较象样的房舍外,绝大多数居民住的是矮小、阴暗、潮湿的“滚地龙”和草棚。“滚地龙”是几张芦席和几根竹片在泥地上搭盖的呈半圆形的小窝棚,一般里面只有一张地铺,棚高仅及成年人的胸部。草棚用毛竹做柱,竹芭涂泥为墙,稻草盖顶,竹笆做门,墙上开个小洞为窗,有的连窗也没有。1951年,对这里的4191间棚屋进行调查,没有窗洞的达1020间,占24.3%。棚屋、“滚地龙”面积狭小,居住人口众多,十分拥挤。上海第二十棉纺织厂工人李小巧子和母亲及3个弟妹曾挤住在长宽仅几步的“滚地龙”内,5个人紧挨身子才能勉强躺下。

为了应付积水,人们常用泥土、煤渣填高棚内地面,使棚屋空间越来越小。炎夏,棚内闷热异常,加上成群苍蝇、蚊子扰人,使人无片刻安宁。隆冬,满是缝隙的棚壁挡不住刺骨寒风。简陋的棚屋经不起风雨侵袭,全靠十几间、几十间地密集成群,互相支撑才勉强不倒。它们七高八低,大小不等,凹进凸出,极其零乱。

草棚最易着火,照明的油灯,烧饭的简陋炉灶,偶一不慎就会起火。加上房连舍毗,道路狭窄,水源缺乏,一经火起,迅速蔓延,大片的棚户顿成焦土。民国11~38年(1922~1949年),发生较大火灾7次。民国27年和民国31年2次大火,分别烧毁草棚500和800余间;民国32年的大火,烧毁草棚1500余间,死伤40余人。灾后,人们露宿街头,设法凑集材料再在原地搭建草棚、“滚地龙”度日。

解放以后,市人民政府十分关心劳动人民的居住间题,市长陈毅亲自到药水弄视察。尽管当时财政困难,还是设法筹资,一方面在近郊征地新建工人住宅,另一方面改善棚户区的市政设施。仅在一年左右时间内,就在弄内填没了臭沟浜,清除了堆积如山的垃圾,同时,埋设下水道3000多米,装上抽水机,避免雨后积水;开辟消防车通道,修筑道路29条,计10066米,路旁种上树木;铺设水管1343米,设给水站28个;装路灯157盏、集体火表30只,使住户用上电灯;建公厕6座,小便池15只、垃圾箱27只,初步改善了环境卫生。

1953~1956年,采取国家支援和单位资助相结合的办法,改善居住条件。弄内先后翻建、改建棚户简屋2300间,至此,“滚地龙”遂告绝迹。1960年,对该弄中一地段调查,原231间草棚,翻建、改建的达80%,还有84户、334人迁往曹杨新村居住。到1964年,先后共有134户、600余人迁往新村居住。以后,不断有居民迁居工人新村。

药水弄地区居民住房几经翻建、改建,居住条件有较大改善,但多为原址翻建,仍是规格不一、形式杂乱、缺少煤气和卫生设施的简易房屋。

80年代以来,区政府多次讨论改建药水弄问题。1984年,组织力量对药水弄住房情况进行全面调查,制订了改建药水弄的规划,经市政府建设委员会批准,1985年1月,成立区人民政府药水弄改建指挥部,下设改建办公室,以单位集资联建、联建公助、市政投资建设动迁用房等3种方式进行改建。1985年7月1日开工,改建范围10.9万平方米,计划总建筑面积29万平方米。其中住宅建筑高层(18~26层)15幢、多层(6~7层)23幢,综合楼及人防工程3.34万平方米;公建配套设施1.53万平方米。1990年底,已竣工交付使用的住房面积14万平方米,2099户居民迁入新居。建于民国10年的药水弄清真寺也已拆除重建,建筑面积1100平方米,改名沪西清真寺,比原来的面积扩大两倍半。这是一座伊斯兰传统建筑形式结合现代空间处理手法的寺院建筑。

改建后的药水弄,是普陀区吴淞江南岸,绿化和配套设施齐全,住房条件较好,环境优美的住宅区。

三、就业状况

解放前,药水弄居民除纺织工人、码头工人外,大都为拉黄包车、拖榻车的体力劳动者及小商贩。1960年底,对547户成年居民1233人作抽样调查:1949年,在业的占53.7%,失业的占17.5%,无业的占28.8%。在业人员中,产业工人占37.1%,交通运输业工人占24.4%,小商贩占20.3%,其他职工占18.2%。

30年代,一个码头工人扛一个100多斤(50多公斤)的货包进仓,得铜元3枚,为1只大饼的代价,从早扛到晚,仅得四五角钱,只能买四五升米(每升0.78公斤),勉强维持最低生活。拉黄包车的同样艰难,生意好的日子,扣除车租还有几升米钱,遇到生意清淡,连车租都交不出。为了养家糊口,妇女有机会就进厂做工。纱厂女工每天工作12小时,工资只有四五角,逢到加班,连续工作18小时,加班费只有2角左右。那时,不少工厂每年只开工五六个月,工人经常处于失业或半失业状态。停工期间,只能做些小生意贴补家用。有的孩子八九岁,就进厂当童工,工资比成人低得多。

解放初,大批失业工人一时无法就业,由政府拨款救济,并采取工人互助,社会募捐等方式筹集资金,发救济金、救济粮,施棉衣棉被。药水弄救济户多达400余家,占总户数的8%左右。失业工人唐明礼一家,2年内收到政府发给的救济金400元左右。同时,政府还以“生产自救”方式,组织1500余名失业工人陆续就业。1958年,又组织广大妇女就业,药水弄8000劳动妇女踏上工作岗位,有的进工厂,有的进街道办的橡胶、化工、打包等生产加工组,有的到里弄食堂、托儿所、洗衣组、修鞋组工作。

1960年,前述抽样调查的547户1223入中,在业的增加到922人,占75.4%;失业人员全部得到了安排;无业人员尚有301人,占24.6%,均为年老体弱或家务繁重的妇女。就业的922入中,产业工人占65.2%,交通运输工人占16%,商业服务业职工占14.3%,其他职工占4.5%。

1990年,对药水弄第二居民委员会510户995人就业和职业构成情况再次调查。在业953人,占95.8%;2人,占4.2%。职业构成也发生了变化,产业工人及运输业工人共占74.8%、商业服务业人员占10.1%、其他小商贩等占7.3%,另有各类专业技术人员占6.5%,国家机关工作人员及企事业单位负责人占1.3%。

随着就业和工资水平的提高,居民人均收入也有了较大的提高。据1961年对药水弄第一居民委员会第十二居民小组居民的抽样调查,1949年42户人均月收入12.13元,1960年44户人均月收入20.17元,1990年对50户居民抽样调查,人均月收入达204.3元。

四、吃穿用

解放前,药水弄居民收入微薄,难以果腹,80%的居民以玉米粉掺菜皮糊口,甚至以豆渣、麸皮、米糠充饥。解放初几年,居民以米或面粉为主食,菜肴仍以蔬菜为主,逢年过节,婚丧喜庆或来客,才吃点鱼肉。50年代中、后期逐步改善。60年代,主要副食品禽、蛋、鱼、肉凭卡限量供应,数量很少。80年代起,随着农村经济体制的改革和农贸市场的开放,副食品供应日益丰富,居民购买副食品也从以蔬菜为主,转向荤素搭配,随意挑选;为补充营养,服用豆奶、牛奶及冬令补品的逐渐普遍。

至于衣着,旧社会在业的居民虽然有几件衣服,但缝补的旧衣多。内无衬衣,外无罩衫,下无完好鞋袜,全家合盖一条棉絮的屡见不鲜。1961年,对该弄上述第十二居民小组调查,1949年,42户仅有棉衣117件,胶鞋55双,棉被58条,毛线衣、呢衣裤6件,皮鞋3双。1960年,44户已有棉衣392件,胶鞋209双,棉被136条,毛线衣、呢衣裤187件,皮鞋49双,改变了衣衫褴褛的状况。

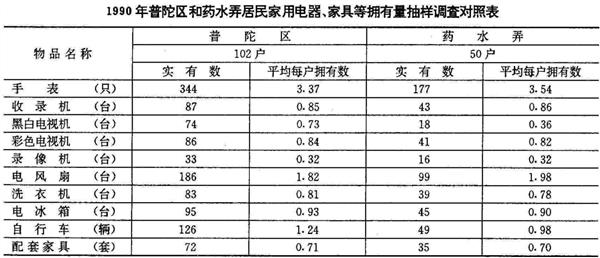

解放前,多数家庭无大件家具,仅有破旧桌凳、破箱、破篓以及碗筷勺铲之类的生活必需品。解放后,人们普遍将竹器家具改为木器家具。1960年,第十二居民小组的44户居民家中共有大橱14只,箱子68只,桌子49只,椅凳136只,收音机5台。70年代,和其他地区一样,居民家具普遍增加,青年结婚购置家具时曾流行“36只脚”(床、大橱、五斗橱、床头柜、小方桌和4只靠背椅)和“三机一滴嗒”(缝纫机、收音机、自行车和手表)。以后,家用电器从收音机发展到录音机、黑白电视机、电风扇等。80年代中期起,家具开始流行成套及组合式,彩色电视机、电冰箱、洗衣机、录像机等家用电器日趋普及。

1990年,全区人均月生活费为147.38元,药水弄人均月生活费为143.56元,赡养比平均为1:1.3,低于全区赡养比(1:1.5)。

五、文化教育

人口密集的药水弄,直至民国36年(1947年)才开办1所私立瑞生小学(今西康路第一小学前身)。解放前,劳动人民的子女为生活所迫,90%读不起书,有的拾垃圾、捡煤渣、拣菜皮,有的进厂当童工或帮父兄推车,有的叫卖大饼、油条,以贴补家用。解放初,该弄7岁以上人口中,文盲占66.05%。

解放后,药水弄地区先后扩建西康路第一小学,兴办回民小学,组织知识青年办民办小学,解决儿童入学问题。学校白天分设两部制,晚上开儿童晚班,以扩大招生名额,使7足岁以上学龄儿童全部入学读书。同时,重视成人扫盲教育,至1959年,有2000余名45岁以内的居民经教育后,能看书读报。1963年,又拆迁耐火材料厂和江苏药水厂,腾出场地先后开办常德、西康、宜昌等3所中学及纺织、化工2所专业技术学校,对经济困难的学生减免学费。1986年,全面实行九年义务教育制,未到入学年龄的孩子或进托儿所,或进幼儿园接受学前教育。

几经调整,至1990年,该地区有市第二业余工业大学普陀分校、上海经济管理学校、普陀中学、西康路第一小学、西康路幼儿园等5所园校,满足了该弄儿童和青少年就近入学的需要。此外,还先后建立了3个小型图书馆,各里弄都设立了服务台、文化室、阅览室、老年活动室以及青少年活动室,丰富居民的文化生活。据1990年第四次人口普查,药水弄总人口9423人。文化程度状况如下:小学1283人,占13.6%;初中3050人,占32.4%;高中、技校1912人,占20.3%;中专333人,占3.5%;大专348人,占3.7%;大学本科169人,占1.8%;文盲半文盲1214人,占12.9%。尚有6岁以下儿童1114人,占11.8%。

六、生老病死

解放前,药水弄的劳动人民由于营养不良,严重的环境污染,缺乏起码的医疗卫生条件,夏秋季节,霍乱、伤寒、痢疾流行;冬春之际,天花、麻疹、脑膜炎肆虐。因劳累、营养缺乏而引起的慢性病极为普遍。居民得病无钱医治,往往找些土方、土药服用,或任其自愈。贻误医疗时机,不知断送了多少性命,儿童死亡率更高得惊人。当时,弄内周陈氏、陶金大等8名妇女共生过76个孩子,养活的只有27人,夭折的占64%。因此,弄内偏僻处常见v包、草席裹着的死婴。北樱华里、四十九间(地名)和吴淞江畔一带是丢弃尸体的地方。普善山庄和同仁辅元堂的收尸车,经常来药水弄巡回收尸。解放初,据1950年调查,居民的死亡率仍高达17.8%。

解放后,药水弄内建立4个卫生保健站,有289名红十字会会员。附近先后开设了胶州路街道医院、纺织局第一医院、普陀区妇婴保健院、利群医院、区中医医院、区眼牙病防治所、区结核病防治所等7家医疗保健机构,居民患病,即可及时就诊。职工医疗有公费和劳保,家属也可折半享受。劳动受到保护,职业病和工伤事故下降。离退休职工按月领取离退休金,安度晚年。

药水弄居民积极贯彻“预防为主”的方针,开展爱国卫生运动,定期进行预防接种,经常开展环境大扫除、消灭蚊蝇孳生地,注重食品、饮水卫生。据1990年7月第四次人口普查,死亡率下降到6.69%。

七、社 会 地 位

旧社会,药水弄的地痞、流氓、恶霸、特务横行。反动会道门等组织名目繁多,有所谓一龙、二虎、三道卡、四大金刚、八大朝臣、三十六股党、一百零八将、薄刀党、剥衣党、白老虎、黑老虎和英光坛等等。他们同巡捕房、警察局相勾结,不少人身兼数种身份,常常巧立名目,对劳动人民肆意欺压掠夺。

居民要搭建、翻修房子,都得向他们交纳“上梁费”、“门牌钱”,就是搭盖一间“滚地龙”也不能免。如有不遵,材料、工具就要被抢去;造好房子,也会被拆毁。

送帖子“打秋风”(敲诈勒索的俗称)极其普遍。一年到头,流氓、恶霸以做阳寿阴寿、老婆生日、孩子满月、兄弟结婚、侄女出嫁,甚至纳妾、收徒弟等名目,向居民发出帖子,索取“贺礼”,应酬不到,就借端寻事。西康路1501弄174支弄137号居民王大娘,有一天竟收到4张帖子,急得团团转,只有借债应酬。

每逢年节和月头,流氓就挨家挨户收取“年节钱”和“月规钱”。清明、七月半要放“焰口”、做“太平醮”,他们又要一一向居民摊派。还有数不清的壮丁费、保甲捐、防空费等苛捐杂税,连发户口米也是保长的财源,挨户收费。

火灾是地痞流氓发财的机会。每逢火灾,他们趁火打劫。民国31年(1942年)7月的一场大火,居民王惠和一家冒着生命危险,从火海中抢救出来的被子、包袱、箱子、餐具,都被一抢而空。地痞、流氓以常发生火灾为由,向居民摊派钱财建造火神庙,举行“火神会”,中饱私囊。除了敲诈勒索,还有拦路抢劫。在工厂做工的工人,什么时候发工资,他们摸得一清二楚,到时候守候在弄口,工人回家时常被他们“检查”,往往一月辛苦,被洗劫一空。地痞、流氓还无故殴打居民,致人死命;或调戏妇女,霸占人妻。一位吕姓黄包车工人的妻子被流氓周鸣凤霸占。居民李某说了一句公道话,竟挨了耳光,在夜间流氓又冲进他家,活活打死其兄。他们打了人还要“手工钱”,调戏妇女还要“鞋子钱”。

据老居民回忆,有的每年被种种花样敲诈、勒索、抢劫的钱财约占全部家庭收入的三分之一左右。

居民为了生活,常常被迫借高利贷。高利贷有多种:“小皮球钱”借1元,一天1角利,利息天天收;“大皮球钱’侧以周计利;还有一种“印子钱”,利息简直是“驴打滚”。有一种“一次还本、每周付息”的,借款10元,预扣鞋袜费1元,实借9元,一个月后须付本息15元,月率药水弄居民还曾遭受侵华日军的迫害。民国31年春,3个日本人在药水弄邻近的草鞋浜被杀,侵华日军带着一批伪军和汉奸,藉口搜查“凶手”,自3月5~20日,用铁丝和木栅把药水弄封锁了半个月。封锁期间,家无隔日粮的劳苦人民只得以附近一家面粉厂发霉的地脚麸皮充饥。麸皮吃光,就挖地上生长的一种有毒的“牛舌头草”吞食,吃后头重脚轻,浑身无力,脸色发黄,全身浮肿致死。解除封锁后,普善山庄的收尸车装了几卡车才将尸体运完。

当时,居民间流传着“宁坐三年牢,不住石灰窑”和药水弄“吃水不清,点灯不明、走路不平,出门不太平”的民谚。

药水弄劳动人民在旧社会处于社会的最底层,政治上、经济上都遭受残酷的压迫和剥削,为了求生存,他们奋起反抗。民国14年,居住在药水弄的许多内外棉工厂的工人参加了五卅运动,罢工、集会、游行。居住曹杨新村的离休干部倪宏胜(当年住药水弄)就是因参加罢工斗争,被日本资本家贴出布告,开除出厂,并在布告上贴着照片,通知内外棉各厂一律不得录用。他被开除后仍斗争不息,先后4次被捕入狱。民国16年上海工人第三次武装起义期间,这里的工人们组织起来,积极投入斗争,参加进攻闸北共和路警察局和北站驻军的战斗,并取得胜利。码头工人吴大如在斗争中腿部中弹,鲜血湿透了裤子,仍坚持战斗。

民国37年秋,中共药水弄地下支部在这里建立。他们以社会上有一定影响的基督教青年会沪西公社的名义开展活动,办起儿童福利站、儿童识字班和成人识字班,为药水弄劳动人民服务。民国38年2月,为迎接上海解放,建立了100余人的贫民团。不久,又成立义务消防队。党组织通过贫民团、义务消防队开展工作。4月,贫民团团员写标语、投寄警告信,震慑地痞流氓。5月25日,中共地下支部派出部分贫民团团员,戴上“人民保安”袖章,为解放军带路、站岗放哨,搜缴流氓、恶霸、国民党散兵游勇的枪枝弹药和通讯器材,对上海的解放和顺利接管作出了贡献。

1949年5月,上海解放。6月,药水弄成立普陀区接管委员会第一专员办事处,开展劳动就业、社会救济、改善环境、稳定社会秩序等工作,使劳动人民安居乐业。但是,盘踞在弄内的流氓恶霸、反革命分子还没停止破坏,有的深夜纵火,有的拼凑反革命集团和反动会道门。1951年4月27日,政府开展镇压反革命运动,药水弄地区一举捕获反革命分子44人,迅即公审和惩办了首恶分子。从此,备受欺凌、压迫的劳动人民扬眉吐气,当家作主。1954年1月进行普选,劳动人民选举了自己的代表出席区人民代表大会。至1990年止,药水弄地区有10人(次)分别被选举为普陀区第一~十届的人大代表,代表人民参政议政和讨论决定全区大事。解放前曾被迫逃到老解放区的乔金娣当了居委会干部,并被选为普陀区第一、二、三、四届人大代表。当年的码头工人吴大如,1950年被工人们推选为市码头工会副主席、市总工会委员,并当选为上海市第二次各界人民代表会议代表。当年的中共地下党员担任了居委会的领导工作。1990年,药水弄地区建立了5个居委会,5个中共支部,党员人数增至220人。

昔日贫困的药水弄,如今旧貌换新颜。