上海市人民政府在规划筹建工人新村的同时,也在着手改善棚户简屋区居民的居住条件和环境。普陀区地处市、郊结合部,基础设施差,二级旧里以下危旧房量大面广,人口密度和改造成本高。20世纪50年代以来,通过自建、改建、联建等方式,逐步改善了部分居民的居住条件。80-90年代,又先后对药水弄、朱家湾等棚户区进行较大规模的改造。更大规模的旧区改造开始于90年代初,以区境内“365万”危棚简屋改造为重点,普陀区加快了旧区改造的步伐。随着成片旧区的改造和大型居住区的兴建,城区面貌日新月异。

一、“三湾一弄”棚户区改造

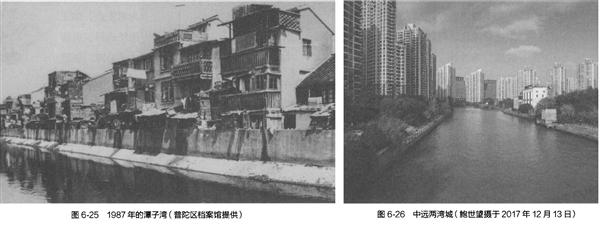

“三湾一弄”是潭子湾、潘家湾、朱家湾和药水弄的合称,如今,这些地名已难觅踪迹。今天长寿路、天目西路北面的“中远两湾城”,位于苏州河“M”形地带,就是当年三湾的所在地。在上海地名习惯中,当河道发生急弯时,把凸出的一面叫作“嘴”,把凹进的一面叫作“湾”。三湾均在苏州河北的“湾”处,药水弄位于苏州河的南面,是沪西重要的工业区。近代以来,由于集中了大量的棚户,“三湾一弄”几乎成为棚户区的代名词。“三湾一弄”棚户区的改造与变迁,是劳动人民生活状况改善的一个缩影。

(一)“三湾一弄”棚户区的形成

明代中叶至清代初期,苏州河改道变迁,下游开始稳定下来,但因水患频发,苏州河两岸村落稀少,至19世纪中叶,仍是偏僻之地。沿河多为滩地,南部地区陆续形成一些村集,有陈家桥、七家村、小沙渡、叶家宅、东滩、西滩等,这一带仍是江南水乡风貌,故有浜南、浜北之称。清代中叶以来,苏州河下游村落增多。“三湾”地区在清末民初已发展成人口密集的村庄和集镇。20世纪初以来,外资企业的出现也刺激了中国民族工业的发展,在“三湾”一带出现了阜丰机器面粉厂、福新面粉厂、大有余榨油厂、振华油漆厂、申新纱厂、溥益纺织厂、统益纱厂、大隆机器厂等多家民族资本企业。后因战火,工厂、集市遭到破坏,三湾地区逐渐成为棚户区。

药水弄在苏州河南岸小沙渡路(今西康路)以西、劳勃生路(今长寿路)以北,地处公共租界的外边缘。清末,江苏药水厂迁到此处,修筑了一条通向租界的小路,被称为“药水弄”;早期,苏州河边有几口烧石灰的窑,因此,这一带又名“石灰窑”。药水弄后来被编为西康路1501弄与1371弄。《马关条约》签订后,清政府允许外资在华办厂,小沙渡因地处苏州河沿岸,又位于租界和华界的交界处,水陆交通便利,劳动力成本低廉,吸引了日资内外棉以及内资棉纺织企业的进驻,迅速发展成为沪西重要的工业区。工业的发展聚集起了大量来此谋生的外地农民,他们在工厂附近搭棚栖身,出现了形形色色的棚户。八一三战事爆发后,闸北、虹口一带大批难民迁入此地,居民倍增。久而久之,药水弄与“三湾”地区成为沪西远近闻名的棚户区。

还有不少工人居住的工房,年久失修,实际上和棚户简屋无异,成为危房。如日资内外棉财团所建的“九里工房”,基础差,搭盖多,居住人口密集,原本的承重结构已难以负荷,再加上公共基础设施简陋,居住条件也亟待改善。

(二)药水弄基础设施改造

1950年,国家正式确定住宅建设属基本建设项目,投资资金由国家和地方财政预算拨款,并考虑首先解决工人的住房困难。10月,陈毅在上海市第二届第一次各界人民代表会议上强调:“目前经济情况已开始好转,必须照顾工人的待遇和福利。”市政府一方面在近郊征地新建工人住宅,另一方面着力改善棚户区的市政基础设施。

此时药水弄包括西康路1501弄与1371弄2条大里弄,约有3300户、1.4万人。为了摸清弄内的基本情况,上海市民政局重点调查了西康路1501弄的194支弄,该支弄约250户、916人,除了纺织工人、码头工人外,大多为人力车夫等体力劳动者及小商小贩。弄内的居民对市政基础设施和卫生医疗条件意见很大,并希望能够增设公立学校和医院(1)。在-年左右时间里,市政填没了臭水浜,清除了堆积如山的垃圾,同时,埋设下水道3000多米,装上抽水机,避免雨后积水,开辟消防车通道,修筑道路29条超过1万米,路旁种上树木;铺设水管1343米,设置给水站28个,安装路灯157盏、集体火表30只,修建公厕6座、小便池15只,安置垃圾箱27只,初步改善了居住环境。1953- 1956年,弄内先后翻建、改建棚户2300间,至此滚地龙已基本绝迹。至1959年,弄内80%的居民住进了瓦房,97%的住户接上了电灯(2)。

在教育与医疗方面,居民享受到了更多的公共资源。药水弄地区先后扩建西康路第一小学,兴办回民小学和民办小学。学校白天分上下午两班轮流上课,晚上开设儿童晚班,以扩大招生名额,使7岁以上学龄儿童全部入学。同时,重视成人扫盲教育,至1959年,有2000余名45岁以下的居民经扫盲教育后,能看书读报。1963年,耐火材料厂和江苏药水厂拆迁,腾出的场地先后开办了常德、西康、宜昌等3所中学及纺织、化工2所专业技术学校,对经济困难的学生减免学费。至1990年,该地区有上海市第二业余工业大学普陀分校、上海经济管理学校、普陀中学、西康路第一小学、西康路幼儿园等5所学校。20世纪50年代初时,药水弄7岁以上人口中,文盲占三分之二左右。据1990年第四次人口普查,药水弄总人口9423人,文盲半文盲已降到12.9%。

1950年以后,药水弄内建立了4个卫生保健站,附近先后开设了胶州路街道医院、纺织工业局第一医院、普陀区妇婴保健院、利群医院、普陀区中医医院、普陀区眼牙病防治所、普陀区结核病防治所等7家医疗保健机构,居民患病可及时就诊。职工享受公费、劳保医疗待遇,家属也可享受半价收费。据1990年第四次人口普查,居民的死亡率下降到6.69%。

从20世纪50年代初开始,普陀区政府多次组织力量对区内的危房进行调查与督修。1956年区建设科成立后,每年都把危房督修、加固、拆迁订人工作计划,房管部门每年都有计划地对公管危房区别不同情况进行小修、中修、大修。据不完全统计,50年代普陀区用于房屋维护的费用共185万元,公管住宅旧里弄部分的维护费用平均达到租金的90%以上,有时甚至超过租金收入,如梅芳里1959年一次大修就花费5万元,相当于该里弄28个月的租金收入。70年代以后,房管部门开始对老式里弄住房有计划地加以改建。1973年首次改建了长寿路549弄危房,新建6层楼房2幢。1974年,大面积改造“九里工房”之一的正红里(原名东京里),拆除437户、7638平方米旧房,新建混合结构6层楼住宅6幢、1.86万平方米。此后,又将长寿路广益里、新华南里、昌化路萱长里等危房拆除重建。

(三)药水弄和朱家湾全面改造

20世纪80年代以后,危房改建同旧区改建规划、棚户地区改建相结合,地方财政投资同系统建房、单位集资联建相结合,改造的步伐大幅加快。上海市委和市人民政府于1980年6月和11月先后两次发出指示,要求“对重要地段的棚户、简屋区,要分期分批地进行成片改造”。1983年11月,上海市人民政府又明确提出“市区旧房改造,也要突出重点,相对集中”“要重视发挥城市的综合功能,建设比较完整的综合小区”。市城市规划建筑管理局为此编制了上海旧区7年住宅改建基地分布规划,重点放在改造危房、棚户、简屋区和市政公用设施简陋、环境严重污染的地段。药水弄和朱家湾的太浜港地块即是这一时期两个规模最大的重点改造基地。

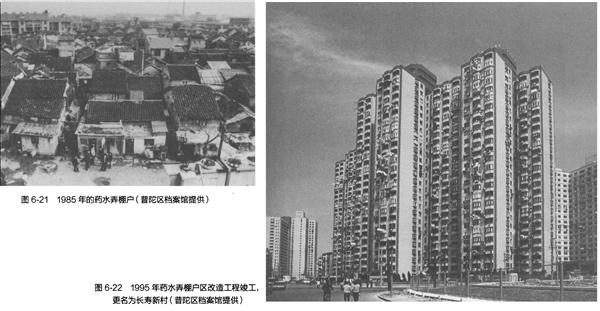

在此以前,棚户区居民住房几经翻建、改建,居住条件有较大改善,但多为原址翻建,仍是规格不一、形式杂乱并缺少煤气和卫生设施的简易房屋。1984年,普陀区政府对药水弄住房情况进行了全面调查,制订了改建药水弄的规划。1985年,药水弄被列入全市首批23个旧区住房改造基地。1月,普陀区成立了区人民政府药水弄改建指挥部,下设改建办公室,以单位集资联建、联建公助、市政投资建设动迁用房等3种方式进行改建。1985年7月1日开工,1995年12月改建竣工,前后整整十年时间。

建设期间,药水弄共动迁居民3581户、单位75家。改建后的多层、高层住宅被市地名委员会命名为长寿新村,建筑总面积为27.14万平方米,绿化覆盖率为12.24%。结合旧宅改造,市政部门延伸和拓宽了常德路、宜昌路和澳门路,建有11万伏变电站、叶家宅泵站等市政配套设施,解决了该地区供水、供电、通讯等一系列问题。原清真寺也纳入改建范围,建筑面积由原来的342平方米扩大为1081平方米。改建后的沪西清真寺成为最具有典型伊斯兰建筑风格结合现代空间处理手法的新颖伊斯兰教寺院,在新建的长寿新村住宅群体中显示出独特风格。

1986年,朱家湾棚户比较集中的太浜港地块改造工程动工。1991年,小区基本建成,初具规模。1992年以来,普陀区政府通过地方财政投资和民建公助等途径,先后建成管弄小区、信义新村、朱家湾前浜等小区。1994年建成光新路铁路立交桥等一批市政设施。2000年,朱家湾地区改造进一步加快,拆平镇坪路176~177弄地块,动迁居民1547户,拆除居住房屋建筑面积3.27万平方米。新建的两个独立的“秋月枫舍”住宅小区,占地面积7公顷,建筑面积20.96万平方米,居民户数1600户。通过危旧房改造、道路拓宽、单位搬迁,朱家湾地区的环境面貌发生巨大变化,新建的华源世界广场、石泉金融大厦、石光新村大楼、光新大楼等一批环境优美的新型住宅区和商务大楼,以及乐购生活购物中心等一批商业配套设施,使朱家湾地区焕然一新。药水弄和朱家湾成功改造以后,余下的两湾地区(潘家湾、潭子湾)已纳入上海市“365”危棚简屋改造的整体规划。

二、“365”危棚简屋改造

20世纪90年代以来,上海市继续按照相对集中、成片改造的原则,在重点棚户区和简屋地段全部拆除改造。1992年,中共上海市第六次代表大会提出,到20世纪末,要完成365万平方米的棚户、简屋改造,住宅成套率达到70%。其中,普陀区境内危棚简屋建筑面积为46.2万平方米,占市区范围内“365”危棚简屋总量的12.66%。经过规划,普陀区将“一线、二路、三区”(苏州河沿线,长寿路、曹杨路,白玉、东新、甘泉地区)作为新阶段成片改造的重点区域,通过土地批租、区区联手、联合开发等方式,拓展融资渠道,不断加大旧区改造力度。

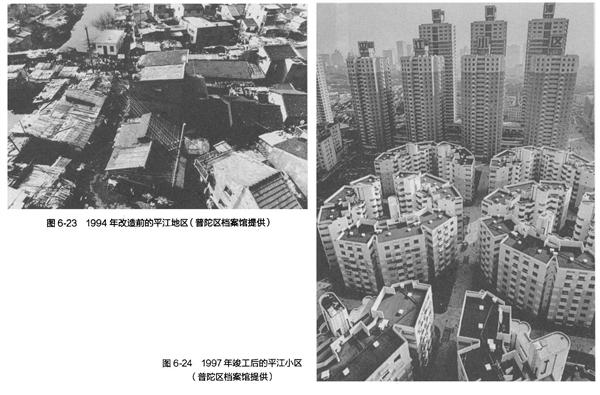

1994年2月27日,拥有大量危棚简屋的平江地区首次采取“区区联手”的方法,拉开成片旧区改造的序幕。这是上海利用内资实施成片改造旧区的新模式,被市领导誉为“上海旧城区改造的一个创举,是加快住宅建设的一个典范”。平江地区改造由新黄浦(集团)有限公司投资12亿元建造新型住宅区,总建筑面积30万平方米。1994年6月开工,1997年12月竣工。新建成的平江小区有7层住宅14幢,24层住宅5幢,26层住宅2幢,30层住宅3幢。普陀房地产总公司在桃浦新杨地区征用18.76公顷土地,新建配套齐全的桃浦七村动迁安置房,共74幢多层住宅,总建筑面积22.31万平方米,易地安置平江地区动迁居民。

1996年,区政府修订《普陀区关于进一步加快危棚简屋改造的若干优惠政策(试行)》,规定凡承担“365”改造和开发任务的投资商和房地产开发公司均可享受优惠政策,包括减免住宅配套费,免收或减收土地使用费,减免有关手续费和管理费等。至1997年,全区共完成10块危棚简屋地块改造任务,拆除房屋建筑面积27.05万平方米,改造率达58.55%。

根据市房地局下发的《关于确认普陀区未改造完“365万”危棚简屋地块的通知》,至1997年底,全市“365万”危棚简屋尚有125万平方米未改造完,对未改造完的危棚简屋重新确认。其中,对区境内未改造完的危棚简屋地块及面积进行适当调整,重新确认步行街、潘家湾和潭子湾(I、II)、戚家村、长寿路西滩、建民村、西康路1272弄、东新村共7幅地块总建筑面积19.15万平方米,列入市区125万平方米改造范围。

“两湾一宅”是普陀区“365”危棚简屋改造的攻坚地区。“两湾一宅”指潘家湾、潭子湾和紧邻的王家宅,总占地面积49.5公顷。至90年代后期,区域内居住着近1万户居民,有企事业单位147家,人口密度高,配套设施差,环境污染严重。作为当时市区最大、最集中的危棚简屋地区,该地区的改造成功与否成为上海能否在20世纪末完成365万平方米危棚简屋改造的关键之一(3)。

1998年6月25日,普陀区政府与中远(上海)置业发展有限公司正式签订合作开发协议,中远置业公司投入改造资金66.6亿元。8月10日,前期动迁工作开始。整个动迁分三期进行,第一期动迁王家宅地块,第二期动迁潭子湾地块,第三期动迁潘家湾地块。历时10个月,动迁任务全部完成,动迁成本23.8亿元,共动迁居民8762户,动迁单位147家,拆除居住房屋建筑面积37.64万平方米,拆除非居民房屋建筑面积8.45万平方米,是当时上海未经改造危旧房中规模最大、知名度最高的地块。“两湾一宅”改造项目创造了上海动迁投资最大、速度最快、面积最大、人口密度最高的多项历史纪录。

历届中央和上海市委、市政府领导都非常关心“两湾”地区的改造。时任中共中央总书记江泽民、国务院总理朱铬基到北京工作后,仍经常询问有关“两湾一宅”的改造进展情况。1998年7月23日,时任上海市市长徐匡迪、副市长韩正亲临“两湾一宅”视察,在现场办公会上徐匡迪市长强调,这是上海旧区改造的“淮海战役”,要求市区两级政府都要立下“军令状”。12月21日,时任上海市委书记黄菊亲临开工现场宣布,要以为群众排忧解难的满腔热情,打一场上海城区改造危棚简屋的攻坚战。

1999年7月,建筑工程正式开工,先后共分5期开发。改造后的“两湾一宅”住宅群后命名为“中远两湾城”,总建筑面积达到160万平方米。中远两湾城在设计中,充分考虑到住户的居住体验。小区利用地块的自然形态和亲水资源等特点,规划了大量的绿化空间,包括中央环岛公园、主题广场、江南园林、滨河绿化带、林荫大道、绿化隔离带等;小区配备有商业、娱乐、健身场所、学校和便捷的交通,并为居民提供智能化的生活服务;室内设计了多种户型,以满足各层次住户的需求。中远两湾城建成后,先后获“创新风暴”全国优秀住宅社区环境金奖、首届全国新世纪人居经典小区方案竞赛规划环境金奖、上海市“四高”优秀小区、上海市建设工程“白玉兰奖”等。

“两湾一宅”旧区改造起到了示范和引领作用。继后,同大昌、戚家村、东新村、同乐村、顺义村等成片地块旧区改造全面展开,取得突破性进展。2000年6月,东新村范围内最后一块3.86万平方米危棚简屋动拆迁顺利结束,标志着1991年认定的46.2万平方米危棚简屋改造任务全面完成。

三、新一轮旧区改造

21世纪初,上海开始全面推进和实施新一轮旧区改造。普陀区委成立旧区改造工作调研小组,对区境内新一轮旧区改造工作展开调研,提出了新一轮旧区改造围绕建成上海物贸中心和上海“西大堂”的战略目标,以改善市民居住条件、改善城市环境面貌为出发点,加速推进普陀区“再城市化”进程。新一轮旧区改造以“政府扶持、企业参与、市场选择、有偿改造”为方针,以招商引资为重点,实施“拆、改、留、建”并举的改造形式(公寓、新里基本保留,以留为主;二级以下旧里基本拆除,以拆为主;一级旧里拆改并举,以改为主)。2001年6月至2002年12月,市房地资源局先后9次确认区境内新一轮旧区改造地块,共28块,总占地面积145.62公顷,总建筑面积175.26万平方米,其中需拆除旧里房屋建筑面积122.7万平方米,动迁居民3.35万户。2002年7月,棉纺新村通过公开招标实施改造,这是上海第一块国有土地使用权通过公开招标方式实施旧区改造的地块。此外,至2003年,建民村、横港、澳门路660弄27-28街坊、东新村(范围为东南临光复西路、北沿轻轨明珠线、西至武宁一村)、象源丽都、合利坊、郑家宅、甘泉三村等地块也开始动拆迁,拆除房屋总建筑面积18.66万平方米,其中,拆除居住房屋建筑面积14.98万平方米,动迁居民3547户,动迁单位70家。

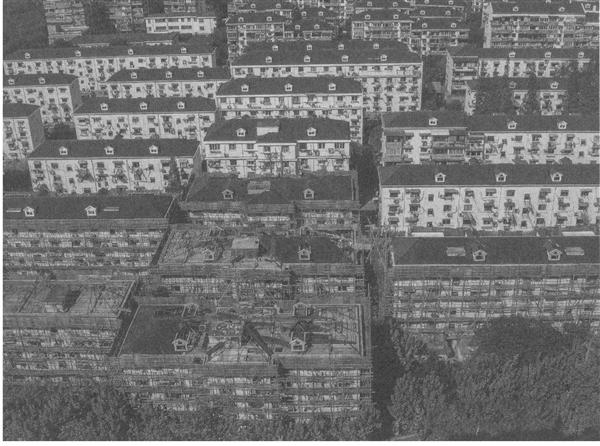

普陀区是一个传统的工人新村集聚地,老旧小区比较多,随着时间的推移,这些小区无论是在居住环境上,还是在使用功能上,都出现了各种问题,如外墙渗漏、内部管道梗阻等,一定程度上影响了老百姓的日常生活,群众要求修缮改造的呼声非常高。为提升老旧小区的综合品质,2009年,普陀区在全市首创老旧小区环境建设“六小工程”,即修复破损路面和单元门栋台阶的“路面工程”、补充绿化和优化中心绿地的“绿化工程”、集中统一架设晾衣架的“晾衣工程”、设立非机动车上锁栏杆的“停车工程”、增设休闲椅凳的“椅子工程”,以及更新小区出人口增设小区平面图指示牌的“门面工程”。“六小工程”投资不大,平均每个小区花费几十万元,但切实解决老旧小区居民“停车难、晾晒难”等“急难愁盼”的大问题,惠民效应立竿见影。2009年完成赵家花园等30个试点小区近150万平方米的改造,获得居民一致好评。至2011年底,三年累计完成“六小工程”改造397个小区、1616万平方米,受益居民约达30万户,让老旧小区焕发出新光彩(4)。

图6-27 曹杨五村“平改坡’工程改造后(普陀区档案馆提供.摄于2009年们月6日)

“十二五”期间,普陀区的旧改重点锁定在沿“两线”(内环线、中环线)、“三路”(长寿路、中山北路、光复西路)、“四区域”(长寿地区、石泉地区、东新地区、白玉地区),仍坚持拆、改、留并举。在成片旧区改造的同时,普陀区不断加大旧住房综合修缮改造工程的推进力度,相继实施了八大居住民生工程。这八大民生工程主要包括:

一是“三类”旧住房综合修缮改造项目,包括屋面及相关设施改造、厨卫等综合改造、成套改造三项工程。其中,屋面及相关设施改造主要实施平改坡、外墙粉刷、内部管道整修等工程,解决老旧住房使用中的破、渗、漏、堵等问题。成套改造主要是通过贴扩建、内部分割、抽户、加层、拆落地等改造方式,使每户都有独立的厨房、卫生间,解决不成套住房居民的“如厕难、洗浴难、烧饭难”问题。厨卫等综合改造主要是对未列入征收或旧区改造范围的、居住环境较差又难以进行成套改造的非成套房屋,进行厨房、卫生间设施的改造,如为厨房配置洗涤池、灶台、操作台、橱柜,为卫生间配置单独使用的坐便器等,以改善老百姓的厨房卫生设施。这三项工程是居住民生工程的重点,每年实施60万平方米左右,未来还将进一步加大力度。

表6-3 普陀区旧住房综合修缮综合改造统计表(市三类项目)(5)

|

时间段(年份)

|

修缮总量

(万平方米)

|

其中属二次修缮

(万平方米)

|

|

世博前(2003—2007年)

|

474.7

|

/

|

|

迎世博600天期间(2008—2010年)

|

688

|

/

|

|

“十二五”期间(2011—2015年)

|

143.3

|

99.8

|

|

“十三五”第一年(2016年)

|

62.8

|

45.1

|

|

“十三五”第二年(2017年)

|

62.9

|

43.8

|

|

合计

|

1431.7

|

/

|

二是老旧住房安全隐患处置项目,对排查出的存在严重安全隐患的房屋进行加固修缮改造,消除其安全隐患。这项工程从2015年开始实施,截至2017年底一共实施了22.8万平方米,2018年计划实施10万平方米。

三是二次供水设施改造项目,对2000年前建造的住宅小区中的屋顶水箱、地下水池、供水管道、公用阀门、水泵和水表等设施进行更新改造,提升小区的供水水质。根据市三年行动计划,普陀区2015-2017年共计划实施963万平方米改造,到2017年底已基本完成全部改造任务。

四是住宅小区电能计量表前供电设施改造项目,改造对象也是2000年前建造的住宅小区,主要是将每户的用电容量由原来的2000瓦扩容到8000瓦,并对表前供电设施进行更新改造,以满足居民同时使用多种电器的供电需求,保障用电安全。全区总计划完成改造约30万户,截至2017年底已完成26万户改造。

五是居民区积水点改造工程,对容易积水的小区进行地下管网更换和扩容,对原有排水管道进行疏通,对管径过细的排水管线进行更换,以及对小区路面进行翻新,以解决部分老旧小区“逢雨必被淹,居民出行难”的问题。2014-2017年,全区累计实施了46个小区的改造。

六是老旧小区雨污混接改造项目,对小区中混接雨污水的管道进行完全分流改造,实现分流制排水,从而提升市政雨水管网的水质。全区总计划实施41个小区的改造,截至2017年底已完成15个小区,其余26个小区正在施工中。

七是老旧小区消防设施改造工程,对全区具有较大消防风险隐患的老旧居民小区,进行消防设置的增设、更新和改造,缓解小区内消防风险和隐患。经排查,全区总计划实施38个片区(含72个小区)的消防设施改造,截至2017年底已开工27个片区。

八是环境整治工程。这项工程主要是结合旧住房综合修缮改造,对部分有条件的小区一并实施绿化、道路、休闲设施增设等环境整治,以全方位改善老百姓的居住质量。截至2017年底共完成了30个小区的环境整治,另有9个小区正在施工中(6)。

随着房地产市场的发展,征收与市场的对接更加紧密,房屋征收成本不断提高,成片旧区改造推进所需的资金量不断增加,使得旧区改造工作面临较大的资金瓶颈。与此同时,安置房源筹措难度大且适配性不高,在较大程度上影响了居民的人住意愿。这些都给旧改工作的推进提出了更高的要求。正在发展中的“十三五”时期,普陀区政府仍将以提高区域住房的“宜居”性为发展目标,坚持政府主导、各方参与,以人为本、依法改造,科学规划、分步实施,以及拆、改、留并举的思想;针对旧区改造工作难度日益加大的现实情况,不断探索政策机制优化的可能,提高地块资金平衡的能力,体现城市更新的理念。