1991年起,人事工作重点加强公务员队伍建设。1993年,实施国家公务员制度,进行机关、事业单位工资改革,加强人才市场功能建设,设立人才交流市场,下放事业单位工资调整审定权。1994年,在全市首创人事委托代理。1996年,从社会、科研院所、外省市引进入才,鼓励个人推荐人才到区从事专业技术工作。1998年,完成区级机关定机构、定职能、定编制的“三定”工作。1999年,推进机关、事业单位体制改革,全区270余个事业单位实行聘用合同制。2002~2003年,推进人事制度改革,全面推行公务员竞争上岗制度,实施街道、镇科级干部轮岗交流;进一步拓宽人事人才工作为经济发展服务的渠道。

第一节 机构、编制、人员管理

一、党政机构编制、人员

1991年,根据《中共中央关于冻结机关、事业单位机构编制的通知》,严格控制新增机构编制,复审全区机关各部门机构、编制、领导职数,区财政、税务机关机构编制分设调整。1994年,根据中央文件精神和市委、市政府关于党政机构改革的统一部署,对全区31个部门机构职能、岗位设置、工作流程和机构沿革开展调查。1995年,根据“转变职能、理顺关系、精干高效”的原则,制订《普陀区党政机构改革总体方案》和《普陀区机构改革“三定”实施方案》。至1997年初,全区党政机关有工作部门42个,其中党委工作机构8个,政府工作机构34个。全区党、政、群区级机关工作人员为1079人。

1997年,根据市委、市政府批复的《普陀区党政机构改革方案》,按照“政企、政事职责分开”和“精简、统一、效能”的原则,制订下发《关于普陀区党政机构实施“三定”工作的意见》。改革后,区委工作机构7个,区政府工作机构29个,党政机构共设36个,精简6个,精简率14.3%。区级机关行政编制减少162人,精简率15%。

2001年,根据市委、市政府《关于普陀区机构改革方案的通知》规定,普陀区党政机构共35个,其中区委机构7个,区政府机构28个,精简1个。

2002年,制订《关于区级机关各部门实施“三定”工作的意见》,机关各部门进行“定职能、定内设机构、定人员编制”的“三定”工作。“三定”后,区委、区政府各工作部门主要职责共388条。区级机关党政群各部门内设科室数由原243个精简为214个,精简率11.9%;部门领导职数由原151人精简为144人,精简率4.6%;正副科级领导职数由原376人精简为320人,精简率14.9%;工作人员精简140人,精简率15.4%。

二、街道、镇机构编制

1991年,普陀区共设立长寿路等12个街道办事处。1992年7月长征乡、桃浦乡从嘉定县划归普陀区。1995年,上海市编制委员会办公室在长寿路、长风新村两街道进行机构改革试点,形成街道机构、编制、职能配置基本框架。1996年,根据“两级政府、三级管理”的体制要求,按照市编委《关于调整本市街道办事处编制的实施意见》,对全区各街道的行政编制重新核定。制订《关于加强街道、居委会干部队伍建设的办法》,全区237个居委会配备全民事业性质的干部711人。1997年,核定街道工作人员672人,核定长征、桃浦、真如3个镇行政人员共87人。1998年,街道、镇内设机构调整,撤销劳动科、民政科(社会保障科),建立社会保障科;撤销财政科、经济科,建立财政经济科。

2000年,根据市委、市政府关于建立和完善市区“两级政府、三级管理”新体制的要求,区委、区政府下发《关于调整街道党工委、办事处职能科室设置的意见》,调整街道党政职能科室,按照“政事、政企、政社分开”和“综合设置、重心下移、平稳过渡”的原则,各街道党工委、办事处职能科室由11个调整为9个。2003年,根据政府职能转变和建立完善城市分级管理新体制的要求,遵循“政事分开、综合设置”的原则,区机构编制委员会对全区9个街道、镇事业机构进行调整,统一设置3个社会公益类全民事业单位:劳动保障事务所、社会救助事务管理所、社区服务和指导中心。除保留长风文化馆、真如文化馆、长征镇财政所、长征镇兽医站、桃浦镇财政所、新杨工业园区管委会、未来岛科技创业中心外,各街道、镇共撤销25个事业机构。

三、事业单位机构编制、人员

1991年,区人事局根据《中共中央关于冻结机关、事业单位机构编制的通知》精神,对事业单位新增机构编制严格控制。全区共有事业单位机构351个。实有人员19155人。1995年,成立普陀区事业单位法人登记管理中心。1997年,根据《上海市事业单位登记管理条例》,对全区事业单位基本情况开展普查,掌握全区事业单位的编制、人数、业务、法人等情况。同年底,首次进行登记、发证的事业单位有347个。1998年起,每年对事业单位进行年检。至2000年底,全区登记注册事业单位411家,其中非法人事业单位31个。2001年,首次对事业单位法人进行登记。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》,组织实施全区事业单位法人登记、统一换证工作。当年受理换证事业单位188个,发证事业单位182个。对不符合换证条件的事业单位实行暂缓登记,无独立主体的单位进行归并登记。至2003年底,全区登记注册事业单位共331个。实有人员19693人。

第二节 公务员队伍建设与管理

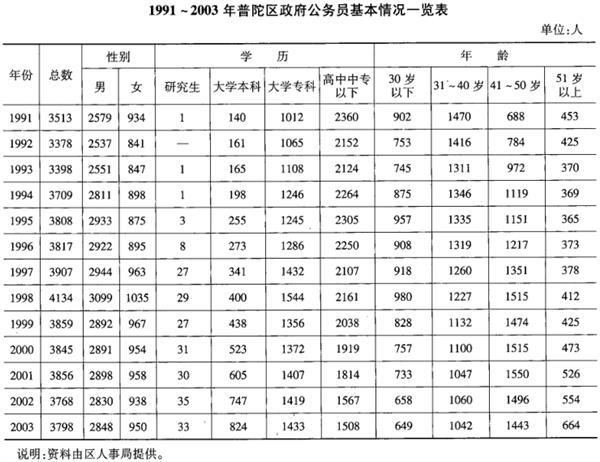

1991年,全区公务员总数3513人。1991~1993年,区人事局在复审各部门机构、编制、领导职数后,逐步规范机关干部任免、吸收录用,制订《普陀区“八五”干部培训规划》和《机关干部“下海”意见》。1993年,国务院颁布《国家公务员暂行条例》(以下简称《暂行条例》)后,推进公务员录用、培训、考核等单项法规的实施。1998年,全区机关工作人员完成向公务员(机关工作者)过渡。2003年,全区共有公务员3798人。

公务员制度实施1994年起,区人事局实施公务员录用、考核、培训等单项法规,建立符合行政机关特点的科学化、法制化的人事管理制度,为改善公务员队伍结构、提高队伍素质、提高行政效率,提供组织保证。1997~ 1998年,全区进行党政机构改革,各部门完成“三定”工作。1998年下半年,实施公务员(机关工作者)过渡,并通过检查验收。全区机关工作人员共1722人过渡为公务员(机关工作者),其中政府机关1370人(不含政法部门),党群机关352人(含街道、镇),另有91人暂缓过渡。

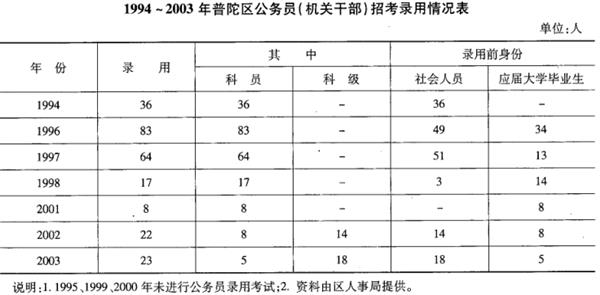

公务员录用1994年起,区人事局贯彻国务院《国家公务员暂行条例》(简称《暂行条例》),遵循“公开、平等、竞争、择优”和“德才兼备”的原则,经综合考核,录用国家公务员。1996年,全面推行国家公务员考试录用制度,首次从应届大学毕业生中录用国家公务员34人。1997年,开展调任国家公务员工作。2001年起,对新录用国家公务员进行试用期考核。

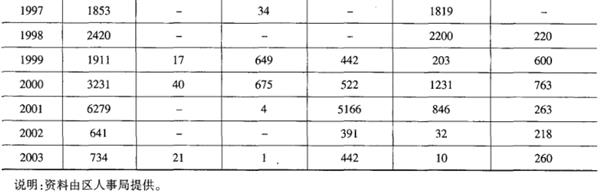

公务员培训1991~1993年,进行国家行政机关工作人员公共课程培训和干部初任培训。1994年,配合公务员制度建立,在全区机关进行大规模培训,培训教材包括《社会主义市场经济理论与实践》、《机关应用文写作》、《公务员基础知识》等。1995~1997年,进行公务员过渡培训、科级干部任职培训;组织“现代科技与上海”专项培训和考试,选送处级后备干部及有发展潜力的管理干部和年轻的专业骨干到复旦、交大、同济、财大等高校培养。1998~2000年,区人事局、区司法局、区委党校共同开展“三五”普法培训,对公务员进行信息技术应用培训以及“WTO与政府职能转变”等新知识培训。2001~2003年,开展依法行政与有关“WTO”基本知识培训和新任处级领导干部法制培训。

公务员考核、奖惩1994年起,根据《国家公务员考核暂行规定》和《上海市国家公务员考核实施细则》,逐步规范公务员(机关工作者)考核。考核以德、能、勤、绩为内容,重点考核工作实绩。采取被考核人填写年度考核登记表,主管领导提出考核等级意见,考核小组审核等程序。公务员考核每年一次。以后考核又增加工作述职、民主测评等环节并形成制度。考核定为“优秀”者控制在总数10%。1999年,试行公务员平时考核制度,建立《国家公务员平时考核记实手册》,明确岗位职责和年度工作目标,并按月实施考核。

公务员轮岗交流与竞争上岗1995年,根据《国家公务员暂行条例》,制订《普陀区机关科级及其以下干部交流暂行办法》。1996年、1997年,华师大、上海财大、上海铁道大学、复旦、同济等高校选拔推荐40名优秀青年到普陀区挂职锻炼,担任处级副职和助理,期满后实行双向选择、量才录用。2001年,制订《关于科级及其以下国家公务员(机关工作者)轮岗交流实施意见》。2002年,6个街道18名组织科、城管科、财经科科长实行轮岗交流。

1999年,根据中组部、人事部关于党政机关推行竞争上岗的要求,区人事局在白丽路街道、东新路街道机关开展竞争上岗试点。同年制订《普陀区科级及其以下干部竞争上岗的试行办法》(称《试行办法》),对竞争上岗的范围和对象、条件和资格、方法和程序以及组织领导等作具体的规定,对竞争上岗人员实行聘任制,任期2~3年,聘任期内享受相应的工资、奖金和福利待遇,任期结束后重新参加竞聘。2000年,在全区机关推广和深化竞争上岗,有7个部门根据职位空缺、岗位轮换、机构撤并等具体情况实施竞争上岗。通过竟争,有32人进入科级领导岗位。2001年,在原《试行办法》的基础上,修改和完善竞争上岗办法,颁发《关于科级及其以下国家公务员(机关工作者)竞争上岗的实施意见》,结合机构改革和人员分流,在全区机关全面推行竞争上岗。至2003年,全区机关90%以上单位公务员职位实行竞争上岗,竞争岗位数108个。92人通过竞争获科级职位。

第三节 专业技术人员

一、队伍

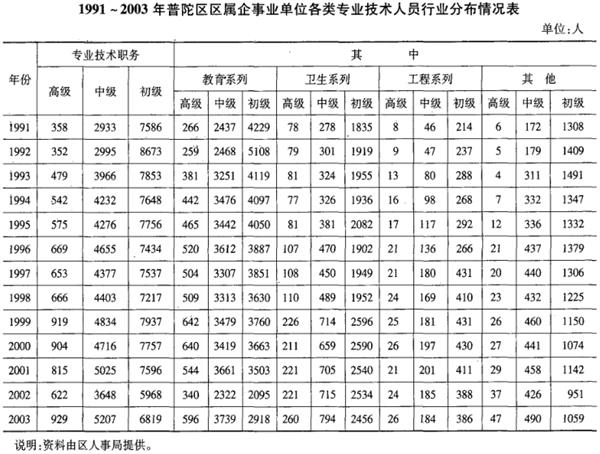

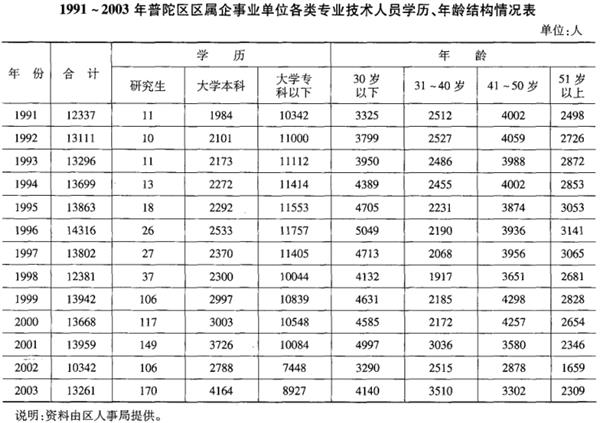

1991年,区属事业、企业单位有专业技术人员12337人,其中高、中级职称3285人,占27%;研究生、本科生1995人,占16%;40岁以下5837人,占47%。专业技术人员主要分布在教育、卫生部门。1996年,按照《普陀区“九五”人才资源开发计划》,实行市场配置,引进中、高级专业技术人才,建立选拔培养机制,优化专业技术人员队伍结构,高职称高学历低年龄人员增加。2003年,全区专业技术人员有13261人,其中高级、中级职称6136人,占46%;研究生、本科生4334人,占33%,940岁以下7650人,占58%。

二、职称评审

1991年起,专业技术岗位设置、专业考核、职称评审等管理工作进入经常化、制度化。区人事局先后建立、调整、重组教育、卫生、工程、会计、档案、农业等专业技术职称评审委员会。1993年,开展事业单位专业技术岗位设置工作,将职称评聘指标控制改为岗位设置控制。1997年,制订《普陀区专业技术人员管理暂行办法》、《关于在本区企事业单位开展高级专业技术后备队伍建设工作的实施意见》,在全区范围内开展选拔、推荐高级专业技术后备队伍工作。1998年,制订《普陀区高级专业技术职务评审实施条例(暂行)》,组建高级专业技术职务评审委员会和学科组,实施高级专业技术职务推荐、评审工作。1999年起,根据《上海市专业技术职务(资格)评定与专业技术职务聘任相分离的暂行办法》,实行专业技术职称(资格)评定与专业技术职务聘任相分离,专业技术人员工资福利待遇按所聘任岗位(职位)确定的制度。专业技术人员评定专业技术职务(资格),实行个人申报、单位审核、社会评价的评审(定)模式,普陀区人才服务中心为社会各类经济组织提供专业技术职务(资格)评审服务。

三、政府津贴

1991年起,根据《中共中央、国务院关于给做出突出贡献的专家、学者、技术人员发放政府特殊津贴的通知》精神,普陀区逐年开展专家、学者、技术人员享受政府特殊津贴的选拔工作。1997年,制订《实施普陀区政府特殊津贴工作暂行办法》。至2003年底,全区有享受国务院特殊津贴的高级专家21人,享受普陀区政府特殊津贴的专业人员33人。

四、事业单位人员聘用

1991年起,事业单位陆续对新进人员实行聘用合同管理。1992年,区人事局制订《普陀区企事业单位干部聘用实施细则(试行)》,对在管理和专业技术岗位上工作的工人,符合条件的办理聘用干部审批。1993年,全区共有92个事业单位实行聘用合同制。1994年,根据《上海市事业单位聘用合同制干部管理暂行办法》,事业单位从优秀工人中选拔聘用制干部,签订聘用合同,填写聘用手册,享受干部同等待遇。至1998年,全区事业单位聘用制干部有1685人。

1998年,区人事局根据《上海市事业单位实行聘用合同暂行办法》,在全区逐步推行事业单位聘用合同制。至2000年底,教育、卫生等90%的区属事业单位实行聘用合同制,职工与单位在平等自愿、协商一致的基础上,签订以岗位(项目)聘用为基本内容的聘用合同,聘用合同的期限分为固定期限、无固定期限和以完成特定的工作为期限3种。2001年起,停止审批新的聘用制干部。2003年,根据国务院办公厅《关于在事业单位试行人员聘用制度的意见》和市政府颁布的《上海市事业单位聘用合同办法》,进一步规范事业单位聘用合同制度,取消无固定期限合同。2003年底,区属98%事业单位近2万名职工签订聘用合同,事业单位录用工作人员试行公开招聘,事业单位由固定制用工变合同制用工、由国家用工变单位用工的转轨基本完成。2003年6月,成立普陀区人事争议仲裁委员会,负责区属事业单位人事争议处理。

五、继续教育

1993年,根据市政府颁布的《上海市专业技术人员继续教育暂行规定》,组织专业技术人员继续受教育,以新理论、新知识、新技术及相关学科或管理知识为主要内容的培训全面展开。

1994年9月,区人事局与区委组织部配合制订《普陀区“3228”人才培育工程规划》,建立高级专家和学科带头人的专业进修制度。1996~2000年,举办参加者为享受国务院和区政府特殊津贴的高级专家和具有博士等高学历的专业技术人员的高级专家研修班8期;选送有发展潜力、年轻的专业骨干到复旦、交大、同济等高校或国外培训、深造;开设“高级商务班”、“高级财务班”、“经营管理班”和“高级知识分子培训班”等,参加培训的学员共120余人。1996年4月,开展专业技术人员拜师带教活动,参加活动的97名专家、学科带头人带教优秀中青年专业人员104人。区长胡延照也带教2名青年专业人员。1997年,制订《普陀区人才激励暂行办法》,用导师带教、项目管理、岗位锻炼等多种形式促进中高级专业人才的成长。2000~2003年,专业技术人员培训以更新知识、拓展技能、增强创新能力为主要内容,每年组织专业技术人员职称外语、计算机培训考试以及经济、法律等公共科目培训考试。

第四节 机关、事业单位工资福利管理

一、工资

1991年,全区机关、事业单位普调工作人员工资、生活津贴、补贴,人均月增资41.4元。1993年,国家对机关、事业单位进行第三次工资制度改革,区人事局根据《上海市政府办公厅关于印发上海市机关、事业单位工作人员工资制度改革实施方案的通知》(简称《实施办法》)精神,组织实施区机关、事业单位工作人员工资制度改革。机关公务员实行由职务工资、级别工资、基础工资、工龄工资为主体的职级工资制,机关工人实行岗位(技术等级)工资制;事业单位依据人员分类,分别实行不同的工资制度,即专业技术人员实行专技职务工资制,管理人员实行职员工资制,工人实行(技术)等级工资制。从1993年10月起,执行新的工资标准,全区被列入机关工资制度改革范围的有2110人,人均月增资84. 5元;列入全民事业单位工资制度改革范围的有11393人,人均月增资77. 15元;被列入集体事业单位工资制度改革范围的有5864人,人均月增资74. 29元。1993年,工资制度改革后,建立正常的增资机制,机关、事业单位工作人员增加工资的渠道有3个。

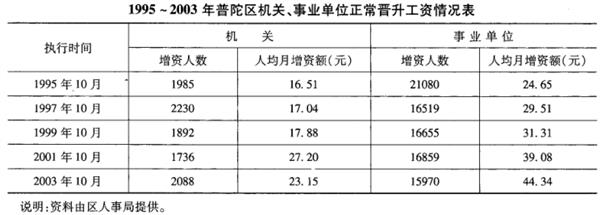

正常晋升职务工资档次1995年起,根据《实施办法》规定,对年度考核连续两年为称职(合格)以上的机关、事业单位工作人员正常晋升工资档次。

工资标准调整 1997年,行政机关人员因调整工资标准增资2187人,人均月增资额20.06元。自1997年起,平均每2年调整1次工资,调整增资额不等。事业单位调整工资人员20969人,人均月增资额22.94元。1999年,行政机关增资2049人,人均月增资额134.56元;事业单位增资20449人,人均月增资额129.64元。2001年,行政机关先后2次增资,分别有1934人和1906入增资,人均月增资额分别为117. 18元和92.37元;事业单位也先后2次增资,分别有20798人和20093入增资,人均月增资额分别为115.51元和84.08元。2003年,行政机关有2090人调整工资标准,人均月增资58. 82元;事业单位有19268人调整工资标准,人均月增资53.41元。

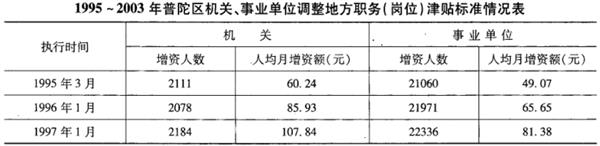

调整地方职务津贴标准 1993~2003年,区人事局根据市人事局有关精神,连续调整机关、事业单位职务(岗位)津贴标准。自1998年12月起,实行机关、事业单位工作人员每月40元地方生活津贴制度。1999年,对1976年以后安置到普陀区机关、事业单位工作的204名军队转业干部,进行工资套改核定,有68名军转干部重新确定工资。2001年3月,为配合上海市医疗保险制度改革的全面实施,对区机关、事业单位工作人员增加个人工资额2%的医保补贴性工资。

二、福利

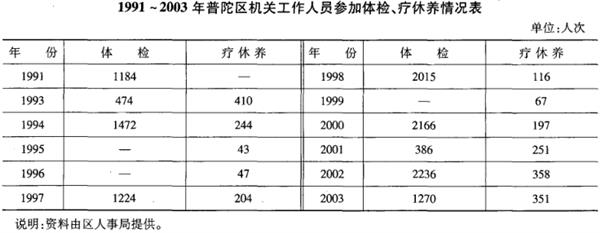

1991年起,区人事局逐步建立和完善机关工作人员疗休养制度和健康体检制度,实行分级分类管理,分别组织处级干部、科以下干部、退休干部以及女干部的健康体检和疗休养。1996年,制订《关于加强干部医疗保健和健身工作的意见》,健全干部体检制度,建立健康档案,举办健康知识讲座。编制《普陀区机关干部保健操》,在全区机关干部中推广普及。加强和规范机关、事业单位工作人员疗休养工作,制订《本区处以上干部疗休养度假安排的初步意见》和《关于进一步做好普陀区处级干部疗休养工作的意见》,初步建立起比较规范的处级干部疗休养度假制度,疗休养度假以3年为1周期。2001年,以桐庐上海快乐度假村作为普陀区干部疗休养基地,分期分批组织普陀区机关、事业单位工作人员疗休养。

第五节 机关、事业单位退休人员管理

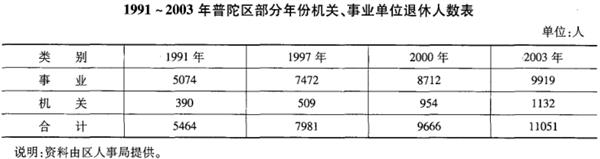

退休人员 1991年起,普陀区机关、事业单位退休人员逐年增长。199 1年,区机关、事业单位共有退休人员5464人。至2003年,全区机关、事业单位共有退休人员1105 1人,比199 1年增加102. 26%。

管理服务 1991年3月,区人事局设立退休干部管理科,建立普陀区退休干部管理所,全面负责全区机关、事业单位退休人员管理工作,形成由区人事局、各系统主管部门人事科(退管组织)、基层单位构成的三级管理网络。同年制订《普陀区机关事业单位退休干部管理办法》,建立退休活动经费收缴等工作制度。

1993年起,区人事局根据“老有所养、老有所为、老有所学、老有所医、老有所乐”指导思想,落实退休人员的政治待遇、生活待遇,组织各类形势报告会、咨询、讲座、培训等;在重大会议召开和重大节日之际,举办各类主题活动;开展各类有益于退休人员身心健康的系列活动。各机关、事业单位根据单位情况,对退休人员发放共享经费。1995年,对区机关退休人员共享费的发放项目和标准进行规范和统一,以后逐年提高发放标准。在全区范围内广泛开展“冬送温暖夏送凉”活动,重点加强对退休早、高龄、特困人员的关心和帮困。加强对退管干部的业务培训和工作指导,提高退管干部队伍的整体工作水平;建立和完善工作例会、不定期检查交流、现场办公、退前培训、协调访问工作制度和服务制度。

第六节 人才服务

一、公共人事

公共人事人才服务是区人事人才服务体系的主体。区人事局下属区人才服务中心,是以流动人员人事档案管理为基础,以综合性配套人事服务为保障的社会化公共人事服务机构。其职能包括流动人员人事档案管理及与之相关的人事公证、合同鉴证、职称评审、人才引进、人才派遣、社会保险等社会化服务工作。

1991~1992年,区人才市场共举办人才交流洽谈会5次,参加招聘2万余人,达成意向协议4000余人。1993年6月,制订《上海市普陀区人才市场管理暂行办法》,建立普陀区固定人才市场,该市场建成半年内举办大型人才交流洽谈会5次,参加洽谈者1万余人次,达成意向30%。1994年7月,普陀区人才交流服务处更名为普陀区人才服务中心(简称“中心”)。“中心”在原有人才交流、人事档案管理、失业登记等服务的基础上,在全市首创人事委托代理服务,首批代理非公企业3家,其主要业务为档案管理服务。1995年,制订《普陀区人才服务中心人事代理办法(试行)》,进一步完善人事代理制度,人事代理的服务内容从原来的档案管理扩展到人才引进、出国政审、委托招聘、档案管理、职称评审等15项。至1996年底,人事代理单位发展到64家,代管人事档案345份。

1997年,“中心”进一步强化公共服务职能,新增养老金、公积金、医疗保险金、失业救济金“四金”代缴服务,为代理单位和流动人员解决后顾之忧。还增设区人才服务中心中山北路分部,为中山北路物贸一条街上的外省市和外资企业提供公共人事服务。同年,普陀区第一个由社会举办的盈利性质人才中介服务机构真如镇申才择业信息中心成立。1998年,上海普陀人才服务有限责任公司成立,开设网上人才市场,提供优质、快捷的网上人才登记、招聘服务,以市场化运作方式,为社会提供人事人才服务。1999年,公司成立流动人员党支部,进一步为非公经济组织吸引人才创造条件。2001年6月26日,为配合卫生系统人事制度改革,成立区卫生人才交流服务中心。该“中心”首批为83名应届大中专毕业生、3名医务人员办理进入卫生系统和调人卫生系统一切手续。

2003年底,公共人事的服务项目发展到20项,共为338家非公企业提供人事代理服务,其中代办社会保险150家;保管人事档案5586份,其中流动人员档案3254份;代理单位档案2332份;流动人员党支部管理党员73人。

二、人才引进

1991~1993年,普陀区从外省市引进入才以教育、卫生等行业人员为主。1994~1996年,随着区域扩大、人口不断导人,社会事业和经济建设的迅速发展,人才引进的部门扩大为市政建设、经济管理、房地产和教育、卫生等。区人事局分别于1994年、1995年两次赴北京、沈阳、西安、重庆招聘工程、财会、经济、规划和教育、卫生等专业人才,其中招聘工程、财会、经济、规划等专业人才61人,招聘教师、医技人员197人。1996年,为解决外省市引进入才住房困难问题,“中心”建立“人才安居中转基地”,为引进入才申办集体户口,提供中转用房和户口挂靠,解除引进入才和用人单位的后顾之忧。至2003年,引进入才集体户口挂靠累计507人。

1998年起,为确保经济建设和社会事业发展的需求,“中心”及时调整人才引进导向。引进的重点转向以企业为主,为普陀区重点工程、高新技术、房地产业、现代物流业、都市型工业等支柱产业引进紧缺人才。非公企业成为人才引进的主流。2001年,探索人才柔性流动新机制。改变以前以刚性流动为主的模式,人才使用以不迁户口、不转关系、只变动工作地点的柔性流动方式,拓宽人才流动的途径。通过以办理人才工作证和上海市居住证的方式引进入才。同时还采用智力引进、人才租赁、项目合作等用人新方法,探索灵活的用人机制,吸引各类人才到普陀区工作。1994~2003年,全区企事业单位共引进中高级职称人才1039人,其中高级职称405人,占39%。