普陀境内很早即有习武的风气。20世纪以来,随着苏州河两岸工厂的兴建和区境内高等学校的创办,球类运动开始得到发展。1952年,毛泽东发出“发展体育运动,增强人民体质”的号召后,群众性的体育活动逐步深入、广泛地开展起来,全区的学校体育、职工体育、社区体育相继得到了蓬勃发展,尤其是田径运动成绩斐然,多次获得全国“田径之乡”

一、都市里的“田径之乡”

20世纪50年代,全区田径运动水平尚低。自1958年起,区体委开始重视田径运动,为准备参加市秋季运动会和第二届市运会,聘请专家担任教练,集中一批田径运动员进行短期训练,成绩始有进步。在1959年第二届市运会上,区男子田径成绩位列第九。1960年,普陀区筹建区青少年业余体育学校,田径作为各项运动的基础受到重视。区教育局也十分重视学校的田径运动,要求各校每年举行一次田径运动会;有条件的学校要建立田径运动队。区体委以竞赛为杠杆,与区教育局共同主办每年一届的中、小学生田径运动会,以推动各校的田径运动。1962年起,全区田径运动水平稳步上升。1964年第四届市运会上,短跑、跳远等项目进入前三名。10公里竞走更是一枝独秀,囊括前三名。1965年,在市中学生田径运动会上,区女子初中组首次获得团体第一名。

“文化大革命”开始后,全区刚崛起的田径运动受挫。1971年,区体委恢复业务工作后,田径运动开始复苏。同年春、秋两季,曹杨学区率先打破全区田坛数年的沉寂,举办2次“红小兵”田径运动会,并涌现出一批幼苗。刚由区“五七”干校调回的区少体校几位田径教练,在少体校尚未招生的空隙,主动为幼苗进行技术训练,为区赢得领先一步的优势,在1972年举行的市中学生运动会上,区田径队获女子甲、乙组团体冠军。

1974年,区体委以田径、足球为重点,进行项目布局,并开始建设以学校运动队为基础、以体育传统项目学校为中坚、以少体校和体育场馆运动队为骨干的三级业余训练网,使后备人才的培养得以层层衔接、步步提高,并能源源不断地向上级输送。其间,投掷项目进步较快。在1974年市田径单项比赛及市少年儿童田径运动会、市第五届运动会上,陶瑞红的铁饼以36.66米、铅球以10.52米和10.55米破全国少年乙级纪录。

“文化大革命”结束后,市体委于1978年对各区重点项目进行布局,明确普陀区以田径为重点,区政府领导对此甚为重视。区教育局明确规定,各校每年都要召开运动会、建立田径队、建立田径运动校纪录,都要参加区级运动会。

1982年,国家体委发出举办“田径之乡”评选活动的通知,普陀区立即响应,区体委决定参加评选。4月,普陀区成立区田径协会。其间,全区田径运动的水平不断提高。1982年有20人保持25项市及市年龄组田径最高纪录。在同年举行的第七届市运会上,取得市区组少年男子田径团体第一名,成年女子及少年女子田径团体第二名、成年男子田径团体第三名;在田径项目比赛中,获金牌20枚,占全区金牌总数53枚的37.7%。周梅君打破女子3项全能的市少年甲组纪录。尤小珍获全国女子马拉松赛及市“雪菲力”杯国际马拉松邀请赛的女子组冠军。区输送的运动员吴丽萍,在1984年9月之后的100天内,连破100米、200米、4x100米接力的全国女子纪录。1985年,区政府决定把创建“田径之乡”的工作一抓到底。在这一年的市青少年田径赛中,普陀区再摘田径团体桂冠。区长跑队在1978-1985年全市一年一度的春季马拉松比赛中,连续8届荣获冠军。

1986年4月,在第二届全国“田径之乡”评选中,普陀区被中华全国体育总会正式评选为“田径之乡”,在京、津、沪三大城市中,普陀区首获此项荣誉。多年来,普陀区的田径运动有着雄厚的群众基础。全区中小学基本上校校都有田径队,每年都举行1-2次田径运动会;全区性的各类田径竞赛平均每月均有一次。在此基础上,区、校都设立业余训练网,初步形成多层次的业余训练体制。如宜川中学自1982年以来逐步完善了田径三级梯形培训网,第一梯队60人是参加市、区比赛的主力运动员;第二梯队110人是有潜力、有希望的培养对象;第三梯队是各班级的田径队,作为校田径队的基础和源泉。三支队伍总人数占全校学生数的一半以上。1985年,宜川中学被评为全国田径传统学校先进集体。1972-1985年,全区先后向市队和市少体校等输送了156名田径运动员(1)。

1987年,区政府领导指示,要进一步加强“田径之乡”的建设,区体委在深入调查、听取各方面意见的基础上,制定《加强“田径之乡”建设的三年规划》,进一步明确前进的方向,并采取措施,通过扩大田径传统学校布局、实行田径达标奖励制、试办高水平运动队、对带队教师给予津贴、改革竞赛分组制度:加强师资培训、引进技术骨干等,调动起各方的积极性,使全区后备人才辈出,田径运动得以不断发展。至1990年,普陀区共向国家队、市体工队、市少体校等输送田径运动员211人。在1990年全国第三届“田径之乡”评选中,普陀区再获殊荣。

1991-1994年,普陀区在普及和提高全区田径运动方面又上新台阶。全区参加田径运动人数年均占全区总人数的15%以上。中小学适龄学生达到《国家体育锻炼标准》的及格率在1993年和1994年均超过90%。区少体校历来都是以培养田径人才为主,1994年该校154名学生中有96名学生训练田径项目。区内有市、区田径传统项目学校30所,占全区各类体育传统项目学校总数的50%以上,包括全市5所培养田径后备人才学校之一的华东师大二附中和全国田径传统项目先进学校——宜川中学。全区还有79所中小学有校田径队,经常进行课余训练,占全区中小学总数的60%,从而形成多层次的田径业余训练网络。区中小学田径运动会或田径赛年年举行、校校参加。1994年,普陀区有87家单位约2000人参加了由国家体委群体司和《中国群众体育》杂志联合举办的“全国田径之乡”知识竞赛,普及田径知识。4年内举办“田径业余教练员”“田径裁判员”“田径运动选才知识”等技术骨干培训班6期。1994年,全区有一支由219个学校田径队的2628名运动员和相当数量的社会各界田径运动爱好者组成的庞大田径运动员队伍。在发掘和培养田径后备人才方面,1991- 1994年的4年间取得较大成果。普陀区在列入考核内容的市级田径比赛中,获得各组别的团体总分3个第一、4个第二、1个第三、2个第四和2个第六。在每年举行的全市中小学田径传统项目学校比赛中,普陀区获得各组别的团体总分15个第一、5个第二、7个第三、8个第四至第六。4年间,普陀区向市体工队输送田径运动员4人,向市少体校输送25人,均超指标完成任务。1994年11月,经过全面考核,普陀区被国家体委授予第四届全国“田径之乡”称号,实现三连冠的光荣目标。

1995年,区体委改革竞赛体制,把以往单项竞赛的形式改为以田径为基础、足球为龙头以及游泳、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、举重、射击等运动系列赛,调动各校参加锻炼和竞赛的积极性。在以曹杨中学等基层学校组队参加的市第十届运动会和市青少年运动会中,获单项第一名2人、第二名1人,获市级8个组别团体冠军,全年培养市级优秀选手35人。1995- 1996年,共输送55名青少年优秀运动员去市运动技术学院和市运动技术学校深造。1996年10月,国家体委“田径之乡”工作复查组对普陀区进行复查,实地视察普陀训练中心和宜川中学田径传统学校的训练,对区“田径之乡”工作给予肯定。作为“田径之乡”的普陀区,为国家的田径事业输送了大量人才。2004年8月28日,区培养输送的优秀田径运动员刘翔在第28届雅典奥运会上以12秒91的优异成绩获得田径男子110米栏金牌,打破奥运会纪录、追平该项目的世界纪录,成为世界瞩目的“飞人”。在2006年瑞士洛桑田径超级大奖赛中,刘翔又以12秒88打破了保持13年的世界纪录夺冠。

图7-30 普陀区培养输送的优秀田径运动员刘翔(普陀区档案馆提供)

田径运动已深入普陀市民的日常生活之中。每年元旦举行的全区群众性迎新长跑活动,作为普陀区的一项传统体育活动,已有30多年的历史。1997年起,区元旦长跑活动,采取区体委组织指导、街道镇轮流举办的形式。这项传统延续至今,越来越多的普陀市民投入到全民健身的队伍中来,让体育健身成为更多人的一种生活方式。

2011年以来,普陀区以实施新一轮“奥运争光计划”(2)为目标的竞技体育成绩显著。至2014年,全区注册运动员达1647人。“十二五”期间,普陀区向上级训练单位输送18名一线运动员、181名二线运动员。2012年,在伦敦奥运会上,普陀区培养输送的蒋海琦、刘翔、陈程、陈晓冬等4名选手出征,其中游泳运动员蒋海琦勇夺男子4x100米自由泳接力铜牌,实现了我国男子游泳接力项目奥运奖牌“零的突破”。2013年,在全国第十二届运动会上,普陀区培养输送的运动员陈晓冬获得女子佩剑团体冠军、周敏获得4x200米自由泳接力冠军、徐雯获得4x100米自由泳接力冠军,共47人次获得奖牌和名次。2014年,在仁川亚运会上,普陀区培养输送的赛艇运动员张射天获得亚运会八人艇金牌、射箭运动员顾雪宋和朱珏蔓分别获得男子团体冠军和女子团体亚军,取得历史性突破,共6人获得奖牌和名次。

“十三五”期间,普陀区的竞技体育继续显示出高水平实力。2016年,在里约奥运会上,普陀培养输送的3名奥运健儿顾雪宋、赵丽娜、周敏获得殊荣。同年,朱珏蔓等45名运动员在全国最高级别比赛中获得43个冠军、1个亚军和1个季军。突出的竞技成绩和业训水平,让普陀区三所业余训练学校同时被国家体育总局评为新一轮国家高水平体育后备人才基地,成为全市首个高水平基地全覆盖的区。2017年,在全国第十三届运动会上,普陀区培养输送的16个项目的83名运动员(含青少年)为上海市体育代表团夺得金牌6枚44人次、银牌3枚9人次、铜牌1枚1人次,有69人次获得前八名以上成绩,金牌数量占上海市体育代表团29块金牌总数的20.68%。

二、体教结合

20世纪20年代,普陀区内高校竞技体育陆续开展,暨南大学的足球队、大夏大学的网球队都具有很强的实力。20世纪50年代以来,体育教育已成为学校教育的重要内容之一。在大学阶段,学生除了上好体育课外,还必须参加晨跑、早操及课外体育活动。华东师大田径队多次代表上海市高校出席全国大学生田径比赛,取得佳绩。中小学的体育教学,起初多以球类为主。第一个五年计划期间,区内陆续新建的学校,均配备有较好的运动场地和设施。各校为了贯彻德、智、体全面发展的教育方针,对体育课和课外活动都很重视,学生体育运动的水平逐步提高。曹杨中学于1954年获市中学生足球赛冠军;1956年,曹杨中学有5名学生代表市青年队,参加第一届全国青年足球锦标赛,荣获亚军;该校田径队还多次与陕北中学(今晋元高级中学)分获区中学生运动会的冠亚军。陕北中学的篮球队,曾夺取区篮球联赛冠军。自1954年5月4日中央体育运动委员会发布《准备劳动与卫国体育制度暂行条例》和项目标准之后,“劳卫制”在部分学校中试行。1956年起,“劳卫制”在区内中学推行。1958年,全区通过“劳卫制”及格标准的中学生达1.6万人。1964年,毛泽东号召开展游泳活动,区教育局拨款在6所中学修建游泳池,游泳一度纳入体育课程。

“文化大革命”开始后,学校的正常教学秩序遭到破坏,体育设施及大量运动器材损坏丢失严重,课外体育活动无法开展。1970年后,各校陆续恢复体育教学。在1970年全市中小学生乒乓球联赛中,黄陵中学、甘泉一小女队被评为“四好队”。1971年,全市推行新广播操,全区90%的中小学生踊跃参加。长寿路二小场地虽小,但仍坚持分批组织上千学生做操。在1972年举行的市中学运动会上,区田径队获女子甲、乙组团体冠军。区体委要求全区各中小学校都要抓好一二个重点项目的训练,积极开展传统项目的活动,有条件的学校使传统项目能在学校中普遍开展。田径是区内学校的传统体育强项。曹杨新村一小有一年开两次校田径运动会的传统,培养了一批幼苗。1974- 1978年,华东师大二附中、曹杨中学和曹杨三中并称全区中学田径“三强”。这一时期,各校还兴起以北京、延安、井冈山等为目的地的象征性长跑活动,1973年,全区参加该项活动的学生有8.2万人,同时有40%的中小学试行《国家体育锻炼标准》。1974年,区体委和区教育局把田径和足球放在突出位置,对各种训练项目进行重新规划布局。1975年,区内小学出现“小足球热”,据1976年统计,踢小足球的学生达2.1万人,占小学生总数的40%(3)。

1973年,为贯彻国家体委及市体委“从儿童抓起”的指示,区体委配合区教育局成立幼儿体育中心教研组,开始制定幼儿体育教学方案,开展教研活动,各幼儿园体育始有改观。中心组自编的徒手操、模仿操在各国推行,深受幼儿喜爱。1974年起,全区幼儿园开始推行百日冬季锻炼活动,规定100天中至少有60~70个锻炼日,每一锻炼日至少有45分钟锻炼活动。锻炼内容有体操、跑步、跳绳、拍球等。当年六一国际儿童节时,区举行第一届幼儿运动会,有2500名幼儿及教师参加了多项适合儿童特点、带有趣味性的活动项目。

“文化大革命”结束后,由于学校一度片面追求升学率,学生负担过重,健康水平下降。据统计,75届中学毕业生健康率为69.8%,77届毕业生降至62.12%;视力减退现象尤为严重,1976年,中学生近视眼患者占26.22%,1978年升至32.38%。1979年下半年,区体委进一步明确体育工作应以学校为重点,配合区教育局切实抓好学校体育工作,增强学生体质。曹杨一小由于重视体育教学,积极开展课外活动,学生体质有了提高,近视眼发病率控制在5%左右,被评为全国体育卫生先进单位。全区各校也积极开展广播操、眼保健操等活动,经过多年努力,各校学生身体素质有所增强。

1982年,对全区小学五年级的学生进行测定,身高、体重基本上超过全国、全市以及辽宁省同年龄组的平均值;形态、机能4项指标的12个数据,除肺活量、体重偏低外,其余也都达到要求。全区各学校中获健康杯优良学校称号的,1981年有3所,1982年19所,1984年34所,1985年升至46所,占全区学校的48.93%。同时,各校的“三二”活动(即每周安排2节体育课、2节课外活动,每天做2次操)也得到进一步发展。1977年开展“三二”活动的学校占全区学校的87.5%,1978年以后一直保持在90%以上。学生参加“体锻”达标活动的人数也日益增多,达标率逐年上升,1977年,达标率仅占适龄人数的28.2%,1984年上升到80%,1986年后均保持在90%以上。

为增强广大学生体质,1991年起,全区所有学校实施《国家体育锻炼标准》,学生体育成绩合格、良好、优秀率处于全市中上水平,及格率为86.16%,其中良好35.42%、优秀9.03%,1995年,及格率上升至92.69%,其中良好40.14%、优秀10.49%。2000年,及格率为92.5%,其中良好42.87%、优秀10.76%。学生体质、健康水平稳步提高。

自1991年起,全区幼儿园确保每天每一个幼儿有45分钟的体育活动时间,幼儿跳绳、广播操、拍球等市规定项目年年达标,并始终处于全市领先水平。1991年,大班跳绳达标率98%、中班拍球达标率82%。1999年,大班跳绳达标率、中班拍球达标率均为100%。区体委和区教育局每年六一儿童节举行幼儿体育汇演,幼儿足球舞、幼儿足球操、幼儿广播操和幼儿体操为区传统品牌项目。每年参加市“六一”幼儿体育汇演均名列前茅。各幼儿园在抓好幼儿体质的基础上,想方设法创办体育特色,如曹杨八村幼儿园的幼儿体操、幼儿足球操、滑旱冰;实验幼儿园的健美操和国际象棋;宜川一幼、普雄幼儿园、蘑菇亭幼儿园等10多所幼儿园的棋类;大渡河路幼儿园的武术;蓓蕾幼儿园的健美操等。曹杨八村幼儿园培养的肖海兰,被输送到上海市跳水队。

20世纪90年代以来,国家体委加强了体育与教育部门的密切配合,探索“体教结合”培养体育人才的途径。在这一方针的指导下,各地加强了体校与普通中学的合作,在普通中学试办二线运动队;加强体育传统项目学校建设。2000年,上海市推行体教结合工作,树德小学创建了区内第一个体教结合训练基地——区青少年乒乓球训练基地。至2003年,全区先后创建体教结合训练基地36个,其中足球7个、游泳5个、排球2个、摔跤1个、射击3个、体操2个、举重2个、射箭3个、田径1个、柔道1个、羽毛球3个、击剑1个、皮划艇2个、棒球2个、垒球1个。曹杨二中(女足)被批准为国家级体育传统项目学校,宜川中学(田径)、曹杨中学(手球、射击)、玉华中学(田径)被批准为上海市体育传统项目学校。

体教结合的理想模式是“一条龙”的培养模式,它是指建立一套从小学到中学再到大学的体育后备人才培养体系,实现从小学、中学到大学的有机衔接,在中小学阶段以市级体育设点校为主,在若干区、县级下设点校,纵向输送,以高校高水平运动队和市级专业队为输送目标,形成一种学校课余运动训练网络。2006年,普陀区在原来已组建女足、游泳、举重项目“一条龙”的基础上,又组建田径、男足、射箭、射击、击剑、Im拳道、手球等10个项目“一条龙”训练体制,以若干优质教育资源为核心,结合其周边的体育资源,形成体教结合三大功能区:东部以宜川和甘泉两所高级中学为龙头,依托普陀体育中心;中部以曹杨二中和晋元高级中学为龙头,依托真如体育场、普陀体育馆和曹杨游泳池;西部以曹杨中学和桃浦中学为龙头,依托普陀体育公园。同时,设立体教结合工作发展基金,每年投人150万元,其中区长基金50万元用于奖励、表彰,教育局50万元用于项目扶持,体育局50万元用于日常训练和比赛。

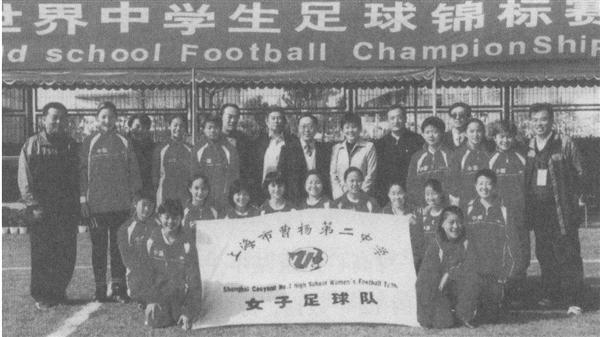

图7-31 2003年4月,曹杨二中女子足球队在第十八届世界中学生足球锦标舞中获铜牌(普陀区档案馆提供)

2008年2月,根据《上海市体育局、上海市教育委员会关于命名2007-2010年度上海市体育传统项目学校的决定》,普陀区晋元高级中学(游泳、田径)、曹杨中学(手球、射击)、宜川中学(田径)、甘泉外国语中学(击剑)、桃浦中学(举重、赛艇)、教育学院附校(射箭)、真如中学(足球、羽毛球)、梅陇中学(女足)、金沙江路小学(女足)、树德小学(乒乓球)等学校及体育项目被市体育局命名为市级体育传统项目学校。“十二五”时期,普陀区继续深入开展“体教结合”工作。为进一步完善体教结合项目布局,普陀区教育局和区体育局共同制定《2016-2020年普陀区青少年业余训练项目“一条龙”布局方案》,明确普陀区业余训练项目“一条龙”布局增加至24个项目38条龙,完善从“小学一初中一高中”衔接紧密的“一条龙”业余训练梯队建设,业余训练网络体系覆盖全区84%的中小学校。2016年,区级体育传统项目校布局已达到38所学校,区(校)办二线项目发展到5所区(校)办学校7个项目,青少年俱乐部发展到22家(4)。

此外,普陀区政府大力提倡、发展益智类活动,将围棋、中国象棋、国际象棋、桥牌等益智类项目列入《普陀区体教结合促进计划(2017-2020)》。区体育局、真如镇街道多次以政府购买服务的形式支持围棋协会开展普及推广和交流活动。2017年12月,普陀区被中国围棋协会授予“全国围棋之乡”称号。至2018年4月,全区10个街道镇的文化中心和全区的中小学都有适合开展围棋活动的场地,30余所中小学开设了围棋培训课,曹杨二中围棋队多次在全国和全市围棋比赛中取得好成绩。今后普陀区将在现有围棋进校园、进社区的基础上,进一步加强对围棋项目的支持和投入,计划到2021年,全区所有的中小学均开设围棋课程,各街道镇的社区文化中心均开设围棋培训班。

三、全民健身

20世纪50年代以来,除了竞技体育、学校体育教育,普陀区境内的工厂企业、街道社区也积极开展各类群众体育活动。

(一)职工体育

1950年,沪西工人俱乐部首次主办沪西地区工人乒乓球联赛,各大中型工厂踊跃报名,有102个队参加,其中有以商标命名的天鹅队、孔雀队,有以厂名命名的华生队、华孚队等。1952年起,职工体育活动发展迅速,除广播操普遍推行外,各大中型企业纷纷建立业余运动队。大隆机器厂有5支足球队、4支篮球队,申新九厂有2支足球队、4支篮球队,寅丰毛纺厂除有男女篮球队外,还组建男女排球队。据22个工厂统计,当时参加足、篮、排、乒乓球类活动的人数占这些工厂工人总数的4.15%,参加广播操的人数达12.8%。1954年3月,全区推广的广播操由机关普及到工厂,上棉六厂穿筘车间工人坚持做操,增强了体质,提高了出勤率。有些工厂还因地制宜,根据工人喜爱,开展各类专项体育活动。第一印染厂工人喜爱举扛铃,于是厂里建成简易举重房,工人邓小兆在1954年市第二届工人体育运动会上,以276公斤总成绩打破中量级举重全国纪录。上海印钞厂工人喜爱射击运动,自己动手在荒地上铲土除草,建成全区第一个简易靶场;该厂于1955年成立全区第一支工人射击队,队员颜怀俭在1956年市工人射击赛中名列首位。

1956年6月区体育运动委员会成立后,即以工厂为重点,开展各类职工体育运动,推广工间操、生产操和球类活动。各企事业单位纷纷组建业余运动队,举办各级运动会,参加各类体育比赛。当时有基层体育协会149个、业余运动队526个,职工体育活动十分活跃。仅上棉一厂在1958年举办的足球联赛中,全厂就有36支球队报名,其中有理发师组成的小刀队、炊事员组成的大刀队等;该厂足球队与大隆机器厂足球队,在区级比赛中经常分执牛耳。区运动队的技术水平逐步提高。1957- 1959年,区工人举重队获市锦标赛三连冠;区羽毛球队在1959年第二届市运动会上获男子单、双打冠军;1960年,区足球队获市足球甲组联赛冠军,与杨浦队合组普杨联队,在全国足球乙级队联赛中获杭州赛区第三名、总决赛第十一名。

“大跃进”时期,基层体协发展到566个,但有的仅是形式,并无实质活动。1960年以后,因国民经济困难,全区职工体育活动也陷入低谷。据66家工厂调查,参加体育活动的职工人数自1960年上半年的6.87万人,降至1961年春的1.96万人,风行一时的长寿路一条街开门操也销声匿迹。1963年国民经济形势好转后,职工体育贯彻“积极、适当、经常”的方针,坚持“小型、多样、自愿”的原则,出现上升趋势。1964年,为贯彻国家体委开展游泳、射击、通讯、跑步4项活动的指示,全区大力开展群众性的游泳活动。8月,在长风公园举办横渡银锄湖游泳比赛中,有137个单位报名、1408人参加,观众上万人。

“文化大革命”初期,除游泳及渡江纪念活动年年举行,工人长跑队仍坚持锻炼外,其他体育活动均被迫停止。1971年区体委恢复工作后,全区职工体育活动开始复苏,以推广新编第五套广播操为契机,开展小型、多样、分散的群体活动。1973年,全区275个工厂中,有147个单位坚持做操,其中13个单位的做操人数占全厂职工80%以上。1974年3月,区体委制定《一九七四年上海市普陀区体育工作意见》,要求“在工厂、企事业、机关中广泛扎实地开展职工体育活动,要普遍重点地开展广播操(包括生产操、开门操)、打太极拳等活动,使广大职工有充沛的精力从事抓革命、促生产、促工作、促战备”(5)。同年,上棉二十五厂(达丰棉纺织厂)在上海体院师生的帮助下,自编纺织工人生产操。坚持一年后,职工的体质有所增强,生产得到提高。上海第二冶金机修厂有90%的职工坚持做操及其他小型多样的体育活动,1975年获全国群众体育先进单位称号。

20世纪80年代以后,全区以三操(生产操、工间操、广播操)、一拳(太极拳)为主的职工体育活动继续发展。1980年冬至1981年春,全区开展群众性的百日冬季锻炼活动,共有9万多名职工参加,锻炼项目有跳绳、踢毽、长跑、拔河等。1982年,冬锻人数达10万余人,1983-1984年上升到11万余人,1985-1986年又提高到12万余人,占全区职工总数的32.7%。1990年,全区借亚洲运动会在北京召开的东风,在工厂企业中开展“百日冬锻迎亚运”活动,120个市属工厂体协会员单位中,有112个单位分别开展了一系列小型、多样的群众体育活动,参加的职工达10万多人,占职工总数的33.1%。

(二)社区体育

20世纪90年代初,随着企业大规模转制,群众体育工作的重点逐渐转向社区。区体育总会根据国家体委下发的《全民健身计划纲要》精神,结合区实际,草拟《普陀区全民健身规划》,宣传贯彻,进一步推动全民健身活动。1994年3月,普陀区在全市率先建立区级社区体育协会,组织以块为主的体育锻炼和体育竞赛,扩大群众的参与面。5-11月,区社区体育协会举办历时7个月的区首届社区体育运动会,设有篮球、乒乓球、广播操、太极拳、桥牌、台球、拔河、围棋团体、围棋个人、中国象棋团体、中国象棋个人11个比赛项目,以街道、镇社区为单位组队参与赛事。9月27日,在上海市全民健身动员大会上,长风新村街道办事处被评为全市十个先进全民健身标兵单位之一。同日起,区开展全民健身宣传周活动,第一天即举办较大规模的千人拳操表演。11月25日,区举办第三届少数民族体育运动会。每隔2-4年举办一次区少数民族运动会业已形成传统,在全市尚属首创。

1994年9月,普陀区组织5人航模运动队代表中国队前往罗马尼亚参加第十七届世界室内航模锦标赛,获得少年组1个个人亚军、少年组团体第四名。这次组队参赛,从领队、教练员、运动员到工作人员的安排、经费的筹集,均由区自行承担。这种体育走社会化道路的做法,在普陀区尚属首次。

为更好地组织全民健身活动,1995年7月6日,普陀区成立全民健身领导小组。8月15日,《普陀区全民健身》双月刊创刊。各街道镇相继建立全民健身领导小组,开展了一系列形式多样的全民健身演出和竞赛活动。1996年5月,区举办首届街道、镇机关运动会,历时3个月,举行游泳、广播操、乒乓球、中国象棋和登楼5项比赛。6月,区组队参加市家庭电视大奖赛、大众体育比赛、家庭田径比赛、家庭篮球比赛和学生体能素质大王赛等活动。12月上旬,在市第一届全民健身节活动中,全区14个街道、镇分别举行大规模的全民健身展示、健身咨询和宣传活动。12月6日,在普陀体育馆举行上海市第一届全民健身节普陀区“长风杯”大众体育运动会暨全民健身展示颁奖仪式,1200多名来自社区158个代表队的运动员参加入场式和各项比赛活动。在1997年市第二届全民健身节期间,组织了健身苑家庭大众体育比赛、全民健身黑板报大汇展、健身器材大汇展暨跟我学练活动、机关干部保健操比赛、职工体育舞蹈比赛、第八套广播操大会操、木兰拳大展演等比赛活动。

1998年起,市体委在每年6- 11月举办社区健身大会。为满足社区居民日益增长的健身需求,方便居民在家门口开展健身活动,1998年,长风新村街道在长风公园内创建上海市第一个社区健身苑。1999年,建设社区健身苑(点)被市政府列为实事工程。至2000年底,全区建成5个社区级健身苑、2个健身校园和188个居委会健身点,覆盖面占全区居委会总数的86%。

随着全民健身工作重点转移到社区,体育人口不断扩大,至1998年底已占全区人口的40%。1999年,全区参加全民健身活动的超过67万人次,普陀区获全国第五届全民健身宣传周先进集体称号。2000年,以提高成年人参与健身人口率为突破口,在全民健身宣传周和社区健身大会等各项健身活动中,全区有43万多人参与。在全市健身项目比赛中,普陀区广播操、木兰拳、健美操、太极拳均获得第一名。区全民健身工作跻身于全市先进行列。长征镇被国家体育总局命名为第二批“全国体育先进社区”。是年,普陀区再次被评为全国全民健身宣传周先进单位。6月10日上海市市民健身日,全区所有公共体育场馆免费向市民开放。

2001年,“全民健身宣传周”改为“全民健身活动周”。围绕贯彻《上海市市民体育健身条例》和支持北京申办2008年奥运会,全区开展形式多样、丰富多彩的社区体育活动。长征镇举办“体育法规宣传日”活动,长风新村街道代表区参加市举办的“快乐健身园”活动,长寿路街道和区少数民族体协联合举办区少数民族全民健身大联欢活动,石泉路和宜川路街道举办不乘电梯走楼梯比赛,甘泉路街道和桃浦镇举办“小手牵大手,走出家门去夺冠”活动,真如镇举办“兰溪路一条街广播操比赛”等活动。桃浦镇、长风新村街道和曹杨新村街道在组队参加市第四届社区健身大会和第六届全民健身节的比赛中分别获得市健身秧歌第一名、健身智力竞赛第一名和广播操比赛二等奖。普陀区实现健身活动场地覆盖率在居委会(村委会)中达100%。

2002年,全区举办各项群众体育活动1060余次,有67万人次市民参与,创区历史之最。同年,普陀区投资近3000万元,于2004年7月建成长征镇市民健身活动中心。作为全国第一批10个社区级健身活动中心示范性工程之一,长征镇市民健身活动中心设有25个体育健身项目,被评为全国优秀全民健身活动中心。

2003年,以开展评选“高博特”优秀健身集体、健康形象大使和在社区广泛开展市民最喜爱的十大体育健身项目的评选活动为突破口,全区开展一系列体育健身活动。各街道、镇共发放市民最喜爱的十大体育健身项目评选表7000余份,举办40余项、150余期“人人运动大家学”培训班和辅导班,受训43万余人次。6月,各街道镇组队参加由区文明办、绿化局、体育局、文化局等联合主办的第二届“绿苑艺萃”普陀区公园、绿地群众性文化、体育展示活动,其中“千人腰鼓”“千人健身秧歌”“千人甩手操”“千人木兰拳”等展示项目成为活动的亮点和新闻热点。12月,在“高博特”优秀健身集体和形象大使评选大会上,9支社区健身团队被评为优秀健身团队,27户家庭被评为优秀健身家庭,18个楼组被评为优秀健身楼组,10人被评为健康形象老人,8人被评为健康形象女士,6人被评为健康形象先生。

2005年是联合国首次确定的“国际运动与体育年”,也是《中华人民共和国体育法》和《全民健康计划纲要》颁布10周年和第十届全国运动会召开之年。全区根据群众性体育活动实际情况和特点,满足不同年龄和人群的健身需求,创新形式和载体,开展“运动无限嘉年华全民健康十、百、千、万系列活动”,即举办十项健康系列活动、组织社区百支健身团队擂台赛、举办千户家庭健身兴趣赛、举办区万人健身走活动。2006年,区投资1300余万元,新建1座体育公园、2个社区公共运动场和I个射击馆等一批体育场所和设施。至年底,全区有健身苑、健身点249个,健身器材总数2351件。

2008年,普陀区以“全民健身与奥运同行”为主题,组织开展一系列群众体育活动和赛事。区体育局与教育局全力组织青少年学生参加首届市学生运动会,全区有57所学校的859名青少年运动员参加市学生运动会中小学组25个大项的比赛,参赛1500余人次。区青少年运动员共获金牌36.5枚、银牌40.5枚、铜牌64.25枚,并荣获最佳组织奖,女足、柔道、跳踢项目获最佳赛区奖。

2009-2010年,普陀区进一步创新全民I身工作的载体和形式,以“生活体育社区行系列活动”为载体,将世博元素融入全民健身。2009年,利用元旦、春节、迎世博倒计时、市民健身日等时间节点,全区开展了迎新长跑、社区中老年5人制笼式足球邀请赛、世博知识大讲堂、“新上海人”家庭亲子趣味健身赛、社区羽毛球对决赛、区残健融合中国象棋比赛、城市龙舟比赛等有一定规模和影响的全民健身活动22项、各类群众体育竞赛30次,参加活动的市民达10万人次。区体育局被国家体育总局评为“2005-2008年度全国群众体育先进单位”,区全民健身工作被国家体育总局评为“全国全民健身日”先进单位。2010年,全区广泛开展“全民健身与世博同行”主题活动,成功举办端午节城市龙舟国际邀请赛、“全民健身志愿服务大行动暨市民健步行”及“长风杯”上海市手杖健身操比赛等。

“十二五”期间,普陀区全民健身经费从2012年的人均7元(按户籍人口计算)上升至2014年的人均15元(按常住人口计算),以赛事活动、设施建设、团队管理、体质监测为抓手,积极推进“体育生活化”进程。一是丰富群众体育活动,广泛开展主题突出、特色鲜明、内容丰富、形式多样的全民健身活动。全区有40万人次参与第一届上海市民运动会,达到全区总人口的三分之一,囊括民生金奖、民众和民乐奖杯;每年参加上海市民体育大联赛人次达到10万以上,经常性参与体育活动人数占总人口的比例为40%。二是提高公共体育基础设施水平,积极推进市府实事工程。全区有政府投入建设的5个公共体育场馆、1个体育公园、13处社区公共运动场、2个社区全民健身中心、7家百姓健身房、1家百姓游泳池、70条百姓健身步道、1个区级体质监测中心、7个市民体质监测站和502处社区健身苑(点),区内69所中小学校的体育场地以不同形式、不同程度向社区开放。三是加强全民健身队伍建设。区内有1个体育总会、12个体育单项协会、2196名各级社会体育指导员、1400多支群众体育团队、9家社区体育健身俱乐部,为各类人群普及科学健身知识与锻炼方法。四是推进体质监测工作。2013年启用“普陀区市民体质监测中心”,完成第三、第四次国民体质监测,普陀区《国民体质测定标准》总体合格达标率为96.5%。但在此期间仍存在一些矛盾和问题。如:公共体育设施严重匮乏,供需矛盾尤为突出。根据第六次全国体育场地普查数据分析,按照普陀区130万常住人口计算,人均体育场地面积仅有0.59平方米,而全市人均体育场地面积达到1.72平方米。面对群众日益增长的健身需求,体育设施布局和建设刻不容缓。

图7-32 1987年,翻建后的普陀体育馆(普陀区档案馆提供)

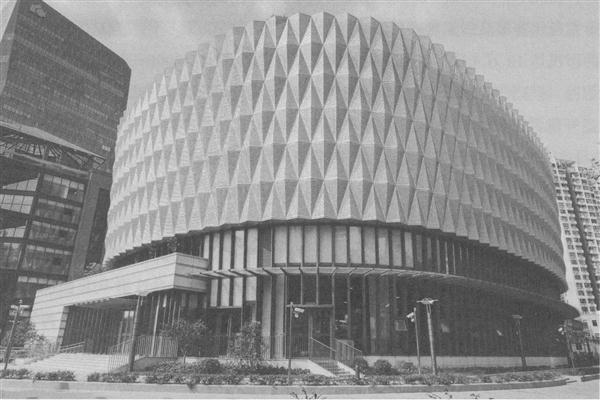

图7-33 2017年6月,扩建后的普陀体育馆(普陀区档案馆提供,摄于2018年3月8日)

“十三五”期间,普陀区更加注重推进公共体育设施建设。2016年,全区新建了30条百姓健身步道,完成“三年百道”的建设任务;为弥补场地短板,开始筹建三大运动中心(区水上运动中心、区游泳中心、区足球中心)。2017年,普陀区水上运动中心率先建设完工,水域面积达13.8万平方米(长3千米、宽46米)。普陀成为全市中心城区首个建有水上运动中心的区。同年,普陀体育馆改建工程完工并对外开放。改建后的普陀区体育馆由单一的赛事功能转变为一座包含羽毛球、网球、篮球、健身等众多体育项目的全民健身场馆,成为继真如体育场、普陀体育中心之后第三个引人第三方公司运营的区属体育场馆。此外,“一街一品”项目培育逐步成熟,全区建立起万里门球、长征柔力球、甘泉乒乓、石泉象棋、宜川阿拉操、真如草根足球、桃浦高智尔球等“一街一品”项目团队体系,形成街镇特色。2017年,普陀区人民政府作为全市唯一一个区级人民政府,被国家体育总局评为全国群众体育先进集体。至2018年,普陀区已成功打造了苏州河城市龙舟国际邀请赛、上海国际10公里精英赛、全国桥牌公开赛、中国围棋之乡联赛等多项具有影响力的群众性品牌体育赛事。